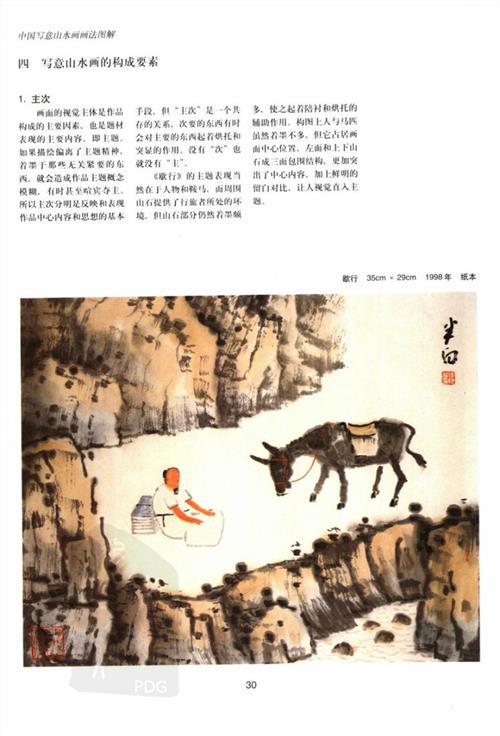

唐山张捷 论张捷近年来的“古意”山水画新作

江南多才俊。今春去浙东访友,途中在杭城逗留了一天,适逢张捷延请摄影师徐彬给他的一批新作拍片子的良机,有幸在一个春和日丽的午后,与同道友人目睹了他近些年来完成的四、五十件尺幅不等的山水画新作。在一番赏心悦目之余,不免感慨良多。

张捷是80年代末浙江美院(即今天的中国美院)中国画系毕业的高材生。浙江美院曾是"八五"新潮美术的重要策源地之一。张捷在读期间,不可能不受到影响,所以在他毕业以后,也曾扎扎实实地搞过一段时间的现代水墨构成的尝试。

这个时期的作品,以其清新别致、手法灵动多变、形式意味浓厚而颇受学界关注。我曾以为是又一位新人崛起,自当刮目相视之。

然而,中国艺坛的自律行为又一次受到了意识形态的干扰,新潮美术运动也就终归于沉潜(其实没有沉寂)。在生不逢时、波澜不惊的岁月里,张捷不知何故(想必原因多多)猛然转向,重续传统、精研国故,开始了“拟古”和“古意”(“拟古”与“古意”之间尚存在着程度上的区别,但其实质是相通的)山水抑或山水人物画的创作实践。

先是推出了一批侧重水墨渲染、浑厚华滋风格(即是黄宾虹一路)的山水作品。

近年来了他又向更深远而简约的“古意”方向推进了一步,个人面貌自然更清晰了一些。 90年代中、后期,“拟古”和“古意”样式的中国画在杭城乃至整个浙江画坛形成了一股不小的气候,这也许是继南京“新文人画”现象之后的又一个热点所在,或者说是“新文人画”队伍中的一支异军突起。

包括张捷在内的几位饺饺者年龄更轻,且比早前一批“新文人画”家走得更深,更远,也更坚决。

个中原由,不外乎二:其一,浙江自南宋以来在中国画学方面的传承力量较强,传统氛围相对比较浓,加上国内传统派同道的支持或遥相呼应,所以新人倔起,自能呈一时之盛;其二,改革开放以来,都市文明蓬勃发展,这也激发了一股股拜物、拜金风潮,致使物欲横流,泥沙俱下。

同时,也造成了整整一代乃至几代文人雅士普遍的心理错位与失重感。他们既不能自甘落伍、独守 一份清贫与孤独,又须自恃一种身份的沽高与尊贵,于是,艺术上的怀旧怀古之风随之飚起,而乱恰好也就满足了徊糠秩说男牧橛胛镏史矫娴乃匦枨螅黄淙谎远鞯氖率担谛纬芍幸帐跏谐≡谄渲衅鸬搅艘恢忠劳小⒅С呕蚴歉芨俗饔谩H涨暗囊帐跏谐∩形捶⒂墒欤毡榈卮嬖谧拧昂窆哦〗瘛?此“古”不一定是古人,也包括了“古意”)倾向。

“新文人画”、“拟古”、“古意”派恰好顺应需要而成为市场之宠,也就不足为奇了。至于新闻、出版等传媒纷纷推波助澜,更是不在话下。

更深层的原因还可以从传统文化的根源上去挖掘。历来的文人兼治儒、道,或儒、道、佛合而为一,左右逢源者众矣!所谓“不事王侯,高尚其事”(《周易》),“道不行,乘桴浮于海”(《论语》), “浴于沂,凤乎舞云,咏而归”(同上),“山林者,上之所独善自养而不忧天下者之所能安也”(《韩昌黎全集》卷16),“达士游乎沉默之乡,鸾凤翔乎大荒之野”(张怀颧《书断》)……此类声音,从 古至今,不绝于耳,于是“弃经世致用 而倡逍遥抱一,离尘世而取内心"(刘小 枫语)便成了一代又一代文人雅上们的 必由之路,又岂独当今之世耶?!

事实上“拟古”、“古意”、“古风”一类现象,作为艺术发展史长河中的一股回流,或是一种风格主义、矫饰主义艺术的存在,并非始于今天,仅在中国古代艺术史上也曾多次出现。

其中,因“拟古”而成就大家的事例,并不鲜见。所以,不能仅仅从美术史意义的角度来看待问题,还必须考察艺术作品本身的美学价值(应承认,上述二者是两条不同的评判标准)。历史上的“拟古”一类艺术家也正是由于紧紧地抓住了后者,才得以在美术史册上熠熠生辉。

深入考察张捷山水画新作的内部结构,足见其成就之艰难。

他所遇到的主要难题是如何处理好几个临界点:真与幻;古与今;情与理。他必须在画面上做到介于上述几个 对立面之间,处在一个相对的临界点上(亦即是分寸上的恰到好处),过犹不及,稍梢不留心,“拟古”、“古意”则成泡影。

张捷多年来“眷恋庐衡,契阔荆巫”、“仁者乐山,智者乐水”。他曾有如此感慨:山情水色,坐望不足,以得其性;雨丝风片,倾耳相听,以察其妙;

烟出岚浮,仰俯缥缈,以观其变;泉湍瀑溅,临流微步,以忘其忧。所以摄入画面上的“峰峦之起伏,林木之稠薄,风云之明晦,烟岚之隐现,泉瀑之缓急”无不是一一写其生机,抒其性灵,让观者有“山川依旧”、“大地真存”之叹。

图画田园山水,因其“真”而备感亲切,得以神游其间,而宠辱皆忘。然而此“真”非“写真”,更不是写实。“真”亦幻也!

石涛上人曾言:山水真趣,须是入野看 山时,见他或真或幻,皆是我笔头灵气 (《人涤子题面诗跋》)。张捷在《闲云草堂笔记》中也说:“每每托梦而游,然不辨是非,不求虚实,不分真幻,而于倘恍之间”,“倘有幽香来入梦,故园春色巳迷离。

庄周黄梁,会合有时也”,“此梦象迹化”,“醒时人已水云端”(以上引文均见《闲云草堂笔记•故园寻梦》)。于是乎,在“真”与幻、都市化现实与梦想之间,就出现了一个临界点。

在把握这个临界点时,画家们通常的做法是把现实包括真山真水加以疏离化,注入个人情思并提炼为意象(此为写意山水),即可实现所谓的“亦真亦幻”。张捷熟谐此法,在创作中己运用得游刃有余。可我总感到他的写意山水自有他的别出心裁之处(哪怕只是一点,也殊为不易):即用他独创的淡墨虚空的短线(姑称之为“蚕形线”)将山水、烟岚、树木、花草、田园、茅舍乃至人物,都一一地虚拟化、符号化,并“编织”在一种气韵流注的图式程序之中,正是由于这种别出心裁的处理,才使他所营造的山水幻景更加迷离空灵、意趣横生,也更加让人眷顾、沁人心脾,同时自然也就产生了新意迭出的效果。

“拟古”,必以古人的山水图本为本。董玄宰云:“读万卷书,行万里路。”其实,他所谓的“读万卷书”,正是倡导画家去多披阅、研读、揣摩古人(又以 “南宗”为其“正宗”)的经典文本,“能为摩诘而后为王洽之泼墨,能为营丘而后为二米之云山”,达到“有宋人之骨力而去其结,有元人之风雅而去其佻”(参见《画禅室论画•画旨》)。

“南北宗论”便是他“读万卷书”最好的发挥与佐证。

明清以降,“师古人”为先,“师造化”为后,山水画终于竞相以“画必南”和“拟古”为时尚。这是美术史上的一桩重要的“公案”,是非得失,史家自有公论。

张捷对明清以降的“画必南宗”和“拟古”一路既有所承继,又有所突破。承继方面在于他大量汲取宋元以来各家山水的图式、空间意识乃至笔墨结构,融化到了自己的作品中。

虽不能说已宗法于某家某派,但却可以在宏观与微观上看出古人之用心、用法、一派“古意”,让读者在仿佛中体验到“山川依旧”,“图我家山”,并“流连于一种旧式的人文关怀,对被怀古怀旧的一切若有所思”(均参见《闲云草堂笔记》)。

在一派 “古意”中与古人心气沟通,并且展示东方文人雅士的“田园山水情结”,这还是问题的一个侧面。问题的另一个侧面还要做到“怀古常新”、“借古开今”,所谓“语不惊人死不休”(杜甫语)。

在这个临界点上,张捷的高明之处在于:解构与重组。相比其他几位育午才俊,他在这方面所用的功夫最多,故个人面貌相对清晰。所谓解构与重组,当然不能脱开“古意”前提 (这自然是一种局限),也就扯不上什么“后现代主义”。

具体说来就是:在“三远”法、“山水媚道”等基本问题上,张捷是“阳奉而阴违”,形同而质不同。既有框整结构,又使其若即若离,似是而非,始终以一种自觉的“疏离”态度来对待“拟古”和“古意”。

局部上,还揉进了抽象与表现的元素,仅在这一点上比黄宾虹走得更远。而在以书入画,皴、擦、点、染等表达方法方面“阳违而阴奉”,质同而形不同。 “若非引书入道,悟开化境…安能万毫齐力,笔无虚发”,于是,“弗言其体貌可全,质在内里神气”(参见《闲云草堂笔记•画人说书》)。

所以,在画面上所体现的正是这种“内里神气”。时时中 锋、偏锋,少布人工痕迹;处处以虚带实,常留笔断意连之妙。将一种品味,一种韵致和节律暗含干点、线、墨痕之中,含蓄而用永。故作构常有,粗陋之作罕见。

张捷营建他的“心灵家园”,“梦中大地”,自然要缘情而发,所谓“笔里墨间,我心相印”,“吾无心扬波澜,自有意写胸境”(参见《闲云草堂随想》)。

可是,缘情而发却非滥情而为,“我心相印”却又要文采照人。在画面中,理法、趣味、情愫、心性,“常常合而为一,调理得温文尔雅,充分体现了一种传统的美学垂范,这也是难能可贵的。有时,我甚至认为张捷的斯作是一种理性主义的余绪,这也许就是一种古典精神罢。

所调美学价值,概源于上述儿个方面。可我认为这份价值在今天来说却是脆弱而有限的。理由是:在一个永远丢失了古典精神和田园山水理想的今天,偏又要在艺术中去重建昔日梦想,会是一个什么结局呢、“旧日虚影”—— 张捷自己的这个说法就是最好的问答。

这也许是古往今来守望“学理家园”(范迪发语)的艺术家所遭遇到的共同的尴尬与无奈。古人也曾有过这样的叹渭:虽其专学为文章,其于所谓绳墨布置则尽是矣,然翻来复去,不过是几句婆子舌头语,索期所谓真精神与千古不可磨灭之见绝无有也(唐顺之《答茅鹿门知县书二》)。

我据此可以推想:张捷的未来一定会去“脱壳”。而在破除了所谓的“学理家园”外壳之后,才有可能悦颖出一个新的山水画格局——抑或也就不是什么山水画了。

![>张胜利西安 张胜利[西安交大教授]](https://pic.bilezu.com/upload/4/6f/46feb791fffa2c3d724aa4bd0eb26468_thumb.jpg)