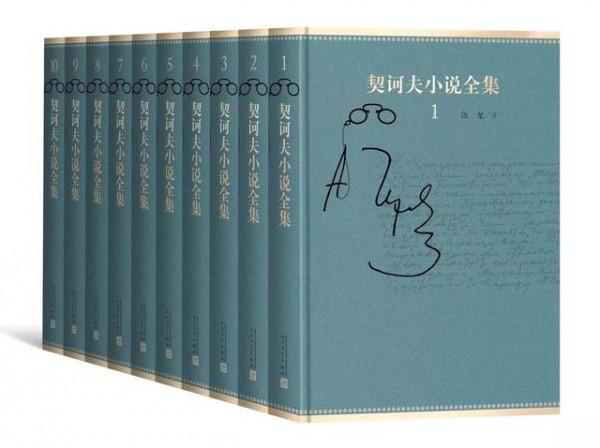

复活汝龙 翻译家汝龙:对契诃夫 不疯魔不成活

提起契诃夫,《金蔷薇》的作者K 巴乌斯托夫斯基说得好:“我们俄罗斯语言丰富多彩的词汇,看来已不足以表达我们对契诃夫的挚爱。

汝龙,1916年生于苏州。上世纪50年代开始翻译契诃夫的小说,直至去世。 契诃夫(1860-1904),俄国短篇小说巨匠,与法国的莫泊桑和美国的欧·亨利并称为“世界三大短篇小说家”。其小说坚持现实主义传统,关注俄国人的日常生活,语言紧凑精炼又深植幽默感,留给读者以独立思考的余地。

提起契诃夫,《金蔷薇》的作者K.巴乌斯托夫斯基说得好:“我们俄罗斯语言丰富多彩的词汇,看来已不足以表达我们对契诃夫的挚爱。因为可以用在他身上的词,几乎已被用完”。

契诃夫的文学创作,曾作为精神养分哺育了中国几代知识分子。很多作家都受过契诃夫的影响,如沈从文、巴金,当代的王蒙、冯骥才等。在中国,和契诃夫绑在一起的名字,是翻译家汝龙。

这位“个体单干户”翻译家,用四十年的时间,毕其一人之力,自学英语和俄语,翻译了契诃夫的全集。人们通过汝龙,认识了契诃夫的智慧与幽默;契诃夫通过汝龙,在中国读者心中扎了根。

著名翻译家李文俊,从中学时代起就想搞文学翻译,那时候“念得最多的就是汝龙先生的译文了。平明出版社那时一本本出汝先生译的契诃夫小说集,我几乎是出一本买一本。”而冯骥才曾提过一件汝龙翻译契诃夫小说的故事:“记得上世纪80年代初,一家出版社想出版契诃夫的作品,因与翻译契诃夫作品的专家汝龙谈不拢,便绕过汝龙,邀请了一些俄文专家,试译契诃夫的《套中人》。

大家全都译这篇小说,为了看谁译得好。结果没有一人能够把契诃夫的味道译出来,最终还得去找汝龙。好像唱《失空斩》,只有马连良才是孔明的味儿”。

在中国文学翻译界,汝龙翻译的契诃夫,最为传神地表达了原著的精髓。如同朱生豪之于莎士比亚,傅雷之于巴尔扎克,草婴之于托尔斯泰,汝龙对契诃夫的执着,使其成为契诃夫在中国名副其实的代言人。正如巴金所说:“他把全身心都放在契诃夫身上,他使更多读者爱上了契诃夫。”

汝龙一生,翻译了1200多万字作品,是国内文学译作最多的翻译家之一。从上世纪50年代末期开始,到1973年为止,他完成了六百万字的契诃夫文集翻译,占契诃夫全集的十分之九。然而,翻译了一辈子契诃夫,汝龙却从来没有为所译的契诃夫选集撰写过任何一篇前言或是译者的话,以作为导读或译后感,这在人民文学出版社的俄文老编辑、汝龙生前好友张福生眼中,实在是一件怪事。

上世纪80年代中期,因《契诃夫小说选》需要在人文社再版重印,张福生与汝龙结识。他数次和汝龙打电话,希望他给这套书写一篇前言。因深知汝龙行文极度审慎,所以“对别人,我的要求是三千字或者八千字的规格(前言),但对汝龙,不给他要求,不给他特殊待遇。我对他说,你把思路打开,任性地写吧。”

结果汝龙写了一年,也没交稿。在他去世后,张福生和汝龙的夫人文颖说,汝龙没给他写前言太遗憾了。文颖却说,“小张,你可不要冤枉了汝龙。我亲眼看见他给你写过好几次(前言),写完就扔,有一次我还在废纸篓里看见了草稿。他写了撕,撕了写,一直没有定稿罢了。”

张福生一直在想,究竟为何这位契诃夫翻译专家连一篇前言都写不出?“我想,对一个作家认识越肤浅,就越容易写,认识越深刻,就越写不出来吧。汝龙对契诃夫的研究太深刻,无论怎么写,他都不会满意。他对契诃夫的热爱已经成魔了。”

今年,汝龙先生诞辰一百周年。此刻,文化界依然在热烈表达对契诃夫的喜爱。《可爱的契诃夫:契诃夫书信赏读》、《同时代人忆契诃夫》、《契诃夫小说全集》、《契诃夫戏剧全集》……各类纪念契诃夫的文集争相出版,而我们对汝龙,这位一生甘愿藏在契诃夫身后的翻译家,还记得多少呢?

本期书评,我们带你走进翻译家汝龙的世界,感受他对契诃夫的“不疯魔不成活”。

中国人对契诃夫并不陌生,他是“俄国顶级短篇小说巨匠”,是精于悲喜交融的“戏剧艺术大师”。他的戏剧风格影响着曹禺和夏衍等一批中国戏剧作家,而他在沙皇统治时期仍保有的幽默中见悲悯的语言风格则与汪曾祺遥相呼应。

但很少有人知道汝龙,一个把一生都献给了契诃夫,却谦卑地没有写出一篇译著前言的老译匠。如果说作家和译者之间名气的落差是造化弄人,那么两人文字中各自灌注的悲悯与谦逊,性情之中相呼应的那种不为时代所胁迫,对所爱之事业的全然交付,则将两人的人生志业深刻地扣合。

勇于交付,心无所怨。面对爱与理想,选择、坚持并捍卫,这恰是现代人所缺乏的品质。汝龙做的是,依靠自己,立定在命运的中心,把理想的光亮引向自己。

回溯

我们还记得汝龙吗?

当走进西便门小区东里一幢年代久远的高层楼,尽管之前已有心理准备,但见到汝龙的家时,我还是吃了一惊。水泥地,白面墙,几乎没有一件新式家具,即使在今日北京平民家里也不多见。“家里原来是石灰墙,白漆是这几年刷的”,汝龙的小女儿汝宜京淡淡地说。

中国文学界似乎有点冷落了他。

汝龙在翻译界没有“帮派”,没有哪家出版社的老班底,没有莫斯科大学或者列宁大学的求学经历,他的翻译原来都是从英文转译俄国文学,后来才自学的俄文。

上世纪50年代,在辞去大学副教授、系主任职务之后,汝龙成为翻译“单干户”。几十年如一日的深居简出,除了睡觉就是翻译,没有周末,很少娱乐,一生只有中国作家协会会员、中国翻译家协会理事两个社会头衔。

由于没有正式的单位编制,汝龙没有公费医疗,多年罹患肺心病的他,长期靠自己的稿费支付医疗费用。直至病重,其子女曾向中国作协“求助”改善住院条件,作协在开了一份向医院证明汝龙为社会知名人士,可以住高干病房的介绍信后,便不再问津。

1991年7月13日,汝龙在一家民办的康复小医院里悄然离世,没有追悼会,没有遗体告别,也没有发讣告,甚至没有留骨灰。去世不久,《文艺报》在一版左下角发了一条消息,报道汝龙去世及他生前要将自己的全部稿费积蓄捐赠国家的遗愿。

身前寂寞,死后苍凉。今年,汝龙诞辰百年。汝宜京回忆父亲时说,“家里除了文学界很少的几个朋友来,几乎不结识其他人。爸爸的眼里只有翻译,只有契诃夫,没有别的。”

寻觅

“你就译俄国著名作家契诃夫的小说吧”

抛开翻译家的身份不提,汝龙就是一个普通的老头儿。在他儿子汝企和的同学、文学编辑牛耕眼中,“汝龙伯父身上看不到一丝名人的气派。他住在北京一所非常普通的民宅里,穿着一般老年人最喜欢穿的中式对襟衣服,言谈举止,十分平和。 ”

曾在上世纪50年代与汝龙因“政治学习”而有一面之交的翻译家李文俊,觉得汝龙是个和傅雷完全不一样的翻译家,傅雷号“怒庵”或“怒安”,曾因见解不同而从某学院拂袖而去,但汝龙呢,“大脑袋,眼睛微笑着眯成了一条缝,但是里面的眼珠很亮……他还和我们一起参加义务劳动,是在钓鱼台宾馆或人民大会堂工地上扛木料、清除渣土。”

儿子汝企和说父亲是性情中人,嬉笑怒骂挂在脸上,高兴起来哈哈大笑,看电视到感人处,又泪流满面。对汝龙外貌描述最生动的人,是巴金先生,他说汝龙“一张大大的圆脸,一连串朗朗的笑声,坦率、真诚,他对人讲话,仿佛把心也给了别人似的”(《巴金译文全集》第一卷代跋)。

巴金,是汝龙走上翻译道路的良师益友。在相遇巴金之前,汝龙还在经历年轻时的荒唐与苦闷。1916年,汝龙生于苏州,名元达,号及人。父亲对其严加管教,期望他日后成为工程师。汝龙却喜欢文学和京戏,有段时间富连成戏班每天下午在广和楼演出,他旷课去听,结果被学校开除学籍。

他感到对不起父母,觉得自己是个罪人。彼时,他开始阅读新文学杂志,深受鲁迅、巴金等作家的杂文和小说影响,这些作品使他觉悟到人活着不能只顾吃喝玩乐,而应该“为人类献身”。于是他以读者身份给巴金写信,诉说自己想从事文学工作的愿望。巴金回信说,专靠写作是没法维持生计的,建议他要慎重考虑生活问题。从此巴金成了他的挚友和导师。

汝龙高中毕业,正值七七事变,北京沦陷。因不愿当亡国奴,汝龙携新婚妻子文颖逃亡南方,开始流徙生活,直至抗战胜利。八年流亡,汝龙教学并自修了英语,白天上课,晚上搞翻译,养成熬夜习惯。为了不犯困,他时常站着趴在箱子上翻译,终因劳累过度患上肺结核。那些年他的译稿多达一两百万字,他把译稿寄给巴金看,巴金对译作要求严格,当时从未提及出版事宜。

抗战胜利后,汝龙一心想干翻译,夫妇辗转回到北平。汝龙为找原版图书来翻译,就托一个在清华大学读书的友人从学校图书馆借书,译完一本再译下一本。后来,他又每天到协和医院图书馆阅览室里进行翻译。这一年,汝龙从英文转译的高尔基《阿托莫诺夫一家》(现译为《阿尔达莫诺夫一家的事业》),通过巴金的介绍,在上海文化生活出版社出版了。那时“国统区”早已物价飞涨,他第一本译著的稿酬仅够买几个烧饼。

新中国成立后,汝龙译书陆续出版,境况好转。1952年,他经老友介绍,任江苏无锡的中国文学院、苏南文化教育学院、苏州东吴大学的中文系副教授。后一年,为专心翻译而辞去教职,跟随巴金去上海,任平明出版社编辑主任。白天看稿,夜晚翻译。因译书都能出版,故干劲十足。他亦鼓励妻子文颖投身翻译,在其帮助下,文颖也出版了陀思妥耶夫斯基的《穷人》《少年》等几本译著。

彼时,汝龙想翻译莫泊桑的短篇小说,征求巴金意见。巴金说,“你既然愿一生干翻译工作,就该译较难的古典文学, 系统地介绍一位作家的作品,这样容易掌握作者的思想和风格。你就译俄国著名作家契诃夫的小说吧。”

鲁迅曾对英法作家和俄国作家有过比较,认为与其看雨果的书,不如看契诃夫,因为“它更新,和我们的世界更接近”。而英国女作家伍尔夫非常推崇契诃夫,她在《俄国观点》中提到,“灵魂是俄国小说的主要角色,契诃夫是人类关系最敏锐、最精湛的分析师。”

汝龙接受巴老建议,借来契诃夫作品读之,深觉其思想性和艺术性都高于莫泊桑,遂决定翻译契诃夫。此后至逝世,他都执著地把译介契诃夫当做此生志业。

动荡

“不要为了几本契诃夫就拼命”

1953年后两三年间,汝龙陆续译出了《契诃夫小说选集》(共27册),在平明出版社和上海新文艺出版社陆续出版。而后戈宝权从苏联买回新出版的契诃夫十二卷集送给他,鼓励他译出契诃夫全集。为了使译文更贴近原著,掌握契诃夫的风格,他在四十岁时又自学俄文,将以前英文转译的小说,根据俄文重译了一遍,废稿近百万字。

译出契诃夫全集,成为此时汝龙唯一的心愿。1953年后,他辞去平明出版社工作,回到北京专心搞翻译。1961年,汝龙成为人民文学出版社编译所的编外人员,不拿工资,仅靠稿费为生。

岳父为汝龙夫妇俩在北京西单达智营胡同买了一个小四合院。巴金来北京看望他们,看见汝龙为安装卫生设备之类的事情忙前忙后,就提醒汝龙“过好胜利关”,汝龙如梦初醒,自此不再关心生活之事,夜以继日为翻译埋头苦干。

由于常年熬夜伏案,汝龙烟不离手,一天三盒,严重损坏了健康,他还得了痔疮,犯病时血把裤子都染红了,他在椅子上放个垫子,继续工作。

1966年,“文革”十年浩劫开始,汝龙受到沉重打击。人文社贴出了批判他的大字报,说他是反动学术权威,他们家所有值钱物品连同稿费全部“主动”交予了红卫兵。一心以为翻译工作是“为人类献身”的他,却被冠上了“封资修”的罪名。汝龙的精神状态跌至最低谷。

所幸此种境况并未持久,各种渠道传来的“小道消息”让汝龙逐渐认识到,文革是荒谬的,而他从事的翻译事业价值巨大。

时间不容再虚度,汝龙重整精神,继续翻译契诃夫的全集。屋外正“革命轰轰烈烈”,屋内的汝龙完全沉浸在翻译世界,坚信自己翻译的契诃夫作品总有一天会出版。“文革”十年,汝龙完成了契诃夫全部作品共计六百万字的翻译,并开始校阅已译完的契诃夫文集,对不满意之处又进行重译。

巴金深知汝龙“拼命三郎”的秉性,在得知其已完成契诃夫全集的翻译工作后,反而忧心忡忡。1978年8月21日,巴金致信奉劝汝龙:“要争取多活,不要为了几本契诃夫就拼命。”

汝龙曾对孩子说,“不管现在能不能出版,我要把《契诃夫全集》搞出来,将来对国家会有用的。我死了,你们把稿子交给国家图书馆。”1980年,在巴金的相助下,汝龙译《契诃夫文集》第一卷在上海译文出版社付梓,到1995年,十六卷《契诃夫文集》全部出齐。

汝龙翻译工作照。 汝龙生前工作和生活的小房间。 汝龙生前最后翻译的《罪与罚》。

“文革”之后,汝龙平反昭雪,但全家祖孙三代仍挤在那两间半平房里。巴金看望他们,见汝龙妻子文颖在缝纫机上干翻译,半天说不出话。1982年3月23日,巴金给汝龙写信:“你的房子问题看来一时无法解决。但我还是要讲,有机会就讲,我说过我要为三个人的房子奋斗,第一个是沈从文的;第二个是你的;第三是丽尼夫人的。也许我到死问题还不能解决,那么就让后人来论断吧。”

在巴金的呼吁和中央领导胡乔木的关怀下,1982年秋,汝龙搬家至西便门两所毗邻的两居室单元房。

那是汝龙最幸福的时光。搬来新居后,汝龙第一时间定做了十个书柜,进深比普通书柜厚一倍,一格可同时前后放两排书。他把“文革”抄走后被归还的近两万本中外文书籍给拉回来,把书柜摆得满满当当。此后近十年岁月,这些贴墙而立的大书柜陪伴汝龙度过了几千个寂静冷清的翻译之夜。汝龙还买来两张书桌,在一张书桌上俄文校译《契诃夫文集》,在另一张桌上译陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》和中短篇《两个我》等三篇小说。

此时他虽已暮年,但雄心勃发,“心情特别愉快”,打算翻译陀思妥耶夫斯基全集,并准备写一篇阐述契诃夫作品意义和价值的文章,但健康状况下滑,终至重病缠身而未能实现心愿。

1985年,巴金去西便门的家里看汝龙,汝龙见到巴金惊喜难抑,他对巴金说:“以前我总认为我比你年轻,能比你多活几年,打算把你没有译完的《赫尔岑回忆录》接着译下去。现在看来,我要比你先走一步了。”这是巴金与汝龙的最后一面。

涟漪

“父亲谈起契诃夫来,简直就没个完”

儿子和女儿私底下管父亲叫“苦行僧”,这位一头扎进契诃夫文学世界的翻译家,新中国成立后靠翻译挣得了10多万元的稿费,可他省吃俭用,一辈子没出去旅游过,连下楼散步都觉得是浪费时间,整日待在七楼上,修改、校对契诃夫的译文。至其病重,他对花钱看病吃药都很吝啬。住院时,他总向家属询问医疗费,并暗自叹息:“这点稿费都丢在医院里,太可惜。”

但汝龙并非吝惜金钱,他生前就有遗嘱,要把自己的稿费全部捐献,用于建立一个青年翻译文学基金。

汝龙不仅自己爱翻译,还积极培养后人对翻译的兴趣,给晚辈讲课从不收取任何报酬。余永定就是受其教诲的晚辈之一。上世纪60年代末,余永定因在“文革”初期公开反对林彪,被工厂“内定”为反革命。政治上的压迫反而激发了他学习的热情,便主动找上门请教汝龙。

汝龙爽快地答应了他,此后几乎每个礼拜,余永定都到汝龙家去求教。每次进家门,余永定看见的都是同一幅画面——汝龙在伏案工作。每次他都带来近一百个语法问题,汝龙至少要三个多小时才能回答完。遇见很多抽象的词,汝龙就用打手势和表演的方式来解说——余永定记得那时候在看斯蒂文森的《金银岛》,其中的海盗对话晦涩难懂,汝龙就模仿海盗的声调来朗读,让其体会。

这样的日子一直持续了7年,直到1979年他被调入中国社会科学院。

不同的翻译家对待译文风格都有自己独到的理解,汝龙则非常强调情感的作用。他常说“文学就是人学,是研究人的世界观的,是描绘人世间悲欢离合的;文学翻译不仅要耗费脑力,更要耗费感情。你要想感动读者,你自己就要加倍地投入感情,你翻译出的小说才能感人肺腑。”

二女儿汝宜陵和女婿史永利,曾在汝龙指导下,翻译过契诃夫妹妹玛丽雅写的回忆录《我的哥哥契诃夫》。汝龙手把手地教他们如何查字典,如何通读原文,如何理解作品背景……他谈到,契诃夫的文笔与其妹妹的应有所不同,玛丽雅写哥哥是带着崇敬之心的,契诃夫让妹妹当他的遗嘱执行人,她终身未嫁,两人感情最深……“父亲谈起契诃夫来,简直就没个完”。

汝龙对子女要求严格,最恨不上进。他常对孩子说,契诃夫最痛恨的就是平庸的市侩,碌碌无为地过一辈子,他特别希望孩子们不要受到社会庸俗风气的侵染,全身心投入到事业中。

在汝龙心中,希望四个孩子都能搞翻译,但最终大女儿在离北京200多里的一个小县城当物理老师,小女儿在中学当英语老师,儿子则是北京师范大学的历史老师,只有二女儿的工作和翻译“沾点边儿”——在美国俄亥俄大学从事比较文学的教职。儿女们清一色都是教书匠,这不知是归于汝龙自甘清贫的家教,还是一种巧合?

几个孩子都怕他。女儿汝宜京印象里,父亲爱笑,却是个暴脾气的人,对孩子“各种看不上”。儿子汝企和眼中,汝龙这位家庭生活的“指挥官”,在孩子的人生选择中留下极深烙印。他不能忘怀,1977年底,自己已在黑龙江兵团“军垦”了九年,四人帮已粉碎,但他却无机会回北京。家里一直在为其办“困退”(即以家里生活无人照料为由,要求调回插队的孩子)。此时1978年高考消息传来:“老三届”仍可报考。

汝企和这时收到父亲说办理“困退”失败的来信,走投无路的他只剩下考大学一条路回京。他连日苦读,最终考取北师大历史系。回家后才得知,高考前半年,他的“困退”办成了,但汝龙担心他一回北京就无心学习,就隐瞒了这件事。

汝企和事后百感交集。

尾声

那片柔和碧绿的灯光

1990年6月,汝龙病重,但仍坚持在病榻上校对译稿。

在契诃夫逝世后很长时间内,报纸上充斥着“企图贬低契诃夫的世界意义”,“让他的名字和那些黄色刊物扯上关系”(高尔基语)的文章,一些资产阶级文学批评制造出契诃夫是“黄昏的讴歌者”。国外不少“权威”把契诃夫说得消极悲观,但汝龙认为,契诃夫是积极的,热爱美好新生的事物,憎恨庸俗腐朽。

汝龙想在论文中驳斥这些看法,但最终仍未写成。直至住院昏迷,他仍喃喃自语,说他和他弟弟在林阴道上散步,他口授,由他弟弟写下来……未能写成一篇研究契诃夫的论文,成为汝龙一生的遗憾。

汝龙的译作深得读者喜爱,“译文语言流畅、通达、艺术地传达了原作的风格,读来耐人寻味,百读不厌”(引自《中国翻译文学史稿》)。冯骥才这样评价:“契诃夫那种感觉——那种悲悯的、轻灵的、忧伤的、精微的感觉只存在于汝龙的字里行间。还有一种俏皮、聪明、绝妙的短句子,也非汝龙不可。感觉的事物只能感觉到,尤其是对于契诃夫这种凭感觉写作的作家,只有能够神会到作家特有的感觉的译者,才能去译,否则一伸手就全乱套。”

当然,亦有专家指出,汝龙的翻译并未百分之百还原契诃夫——经过俄译英和英译中的两次转换,同契诃夫小说的原貌,已有距离。而汝龙晚年对译作亦有反思——他觉得把契诃夫翻译得过于流畅了,契诃夫有很多层次,文风也许应该更“涩”一些。在这个问题上,杨绛先生有言,“译文里的谬误,好比猫狗身上的跳蚤,很难捉拿净尽。”而汝龙的功劳,是介绍了契诃夫。

1991年7月13日,北京刚下了一场夏日暴雨,汝龙受凉发烧昏迷,终于没有抢救过来。

按照他的遗愿,所有藏书和全部手稿都捐给巴金提议创办的现代文学馆。汝龙的家里只保留了两个书柜,里面放满了汝龙的译作。从库普林的《生活的河流》、安德烈耶夫的《总督夫人》,到高尔基的《人间》、《阿尔莫诺夫家的事业》,以及近年出版的《契诃夫文集》、《契诃夫小说全集》,各种版本的《复活》等。

每当走到书柜前,汝宜京一闭上眼,就仿佛看见了父亲那爱笑的圆脸。而停留在汝企和记忆中的,始终是童年时代的深夜,挑灯翻译的父亲屋里,那片柔和碧绿的灯光。

![>汝龙书法 [书评文论]关于汝龙及汝龙译契诃夫的不足](https://pic.bilezu.com/upload/8/98/8983b71a1d37cae35d1da38edc2e102a_thumb.jpg)