陈蝶衣与陈燮阳 陈燮阳:看陈蝶衣之子半个世纪的回归

中国的交响乐舞台上不乏头发灰白的高龄指挥家的身影,70岁的陈燮阳就是其中之一。前不久,这位执掌上海交响乐团长达21年的老人来到了北京,成为中央民族乐团的音乐总监和首席指挥,并在上任一个月内带领乐团在欧洲多国巡演,在虎年春节之际向世界发出中国民乐的声音。

陈燮阳的一系列动作激活了人们蛰伏了12年之久的记忆:1998年的春节,正是他指挥下的中央民族乐团在奥地利“破冰”,将二胡、琵琶、唢呐、古筝、笛子等乐器介绍给欧洲观众,拉开了维也纳金色大厅“中国春节民族音乐会”的序幕。

对他来说,此番来到中央民族乐团,甚至可以说是音乐人生的回归之旅,这一路走来,半个世纪已经过去。

见过陈燮阳的人大概都忘不了他那颇有艺术感的“地中海”式怪发,其实这并不是他刻意为之。因为遗传,他从24岁就开始掉头发。

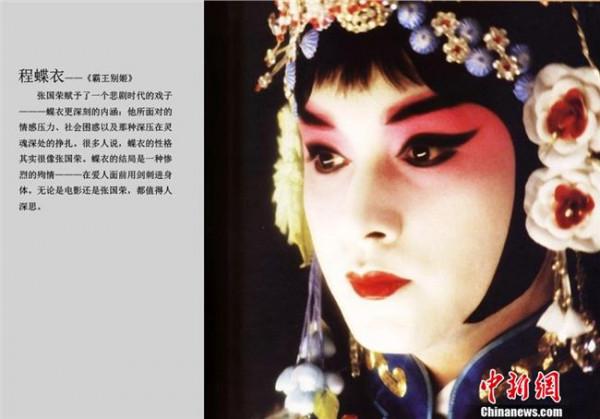

当然,从家庭获得的遗传基因不光是这引人注目的发型,还有他那异于常人的音乐禀赋。 陈燮阳的父亲陈蝶衣是一代词作家,上世纪二三十年代上海滩娱乐圈响当当的人物,《凤凰于飞》、《南屏晚钟》、《情人的眼泪》等许多红极一时的流行歌曲均出自他手。

母亲朱铭庆出身书香门第,是一位戏曲爱好者,尤喜昆曲、京剧。陈燮阳13岁那年,父亲抛下家庭去香港定居。

他和姐姐陈力行随母亲生活,“童年最大的快乐就是听母亲哼唱《梅龙镇》、《甘露寺》等段子”。一个特别的故事或许能够说明家庭熏陶给幼年陈燮阳带来的影响:他曾无师自通地修好一把京胡,调好音色,摸拉出所有音位。

后来,他用二胡演奏的《歌唱二郎山》打动了上海音乐学院附中的考官。 由于记恨父亲的无情和伤感母亲的早亡,陈燮阳的童年并不十分快乐,但在姐姐的帮助下,他的音乐之路走得格外顺利。

1960年,陈燮阳升入上海音乐学院本科指挥系,师从俄罗斯学派的黄晓同教授。1965年一出校门即担任上海芭蕾舞团管弦乐队常任指挥,拿起了芭蕾舞剧《白毛女》的指挥棒。 《白毛女》让陈燮阳有了用武之地,也为年轻的他带来了公众知名度。

由于“一挥就是16年”,《白毛女》让他在文化大革命的过程中得以继续从事艺术工作而不至于荒疏,并结识了身为京剧演员的妻子王健英。

而且,“没有这段经历,不可能练就对舞蹈音乐的节奏感的把握,也不可能体会到那种奔放的激情。”在日后的指挥台上,观众们都能从他的指挥动作中看到这种“节奏感”和“激情”的释放。 1981年9月,41岁的陈燮阳奔赴美国进修。

次年,他指挥纽约现代管弦乐团演出,中国芭蕾组曲《魂》获得了异国人民的惊赞,反而让他强烈地感受到故土的召唤。回国后,年富力强的陈燮阳开始担任上海交响乐团的指挥,他将主要精力放在交响乐指挥上,同时并未断开与民族音乐的联系。

与大多数中国指挥家一样,他也有一个“让中国的音乐传遍世界各地”的梦,这梦里有两个音符,一个是中国交响乐,一个是中国民乐。

大概没有人能像陈燮阳这样“中西兼顾”了。在他的眼里,中国民乐与外国音乐的“味道”差别很大,轻、响、快、慢的节奏不同,而传统民乐的独特韵味更是“只可意会不可言传”。

他从小接触戏曲,拉二胡。早在美留学期间,陈燮阳就指挥过谭盾等作曲家的作品。1989年年底,他离开上海交响乐团后,曾在香港中乐团担任客席指挥,一直 到1991年才重回上海交响乐团。

民乐的现代化对中国音乐人来说是一个重要的话题,涉及作曲、演奏、乐器和乐队编制等多方面因素。对陈燮阳来说,在表面上套用西方现代作曲技巧、西方交响乐模式还远远不够。

“传统民乐要为现代人接受,就要适应人们变化了的审美观,其关键是要能与现代中国人的情感、情怀产生共鸣。”为了做到这一点,陈燮阳除了尝试对经典的传统民乐作品进行新一轮阐释,还十分注意排演一些优秀的当代民乐作品。

这两年,他的思路与视野愈加开阔起来,甚至将港台流行歌曲收入眼底,比如将台湾艺人周杰伦的作品《菊花台》改编成民乐作品,由民族管弦乐队演奏,收到了很好的效果。

“西乐中奏”也是陈燮阳擅长的一种创新方式。维也纳金色大厅里返场的必演曲目《拉德斯基进行曲》经过他的改编有了京剧味儿。

同时,他还尤其喜欢指挥一些根据京剧改编的作品,或是具有京剧韵味的作品。要说其中原因,还得回到半个世纪以前。陈燮阳在填写履历表“爱好”一栏时,总会写上“京剧”二字。这项爱好流露出了他对母亲的缅怀、对妻子的深情,同时也为他的音乐艺术拓展了一个别样的空间。(叶飞)