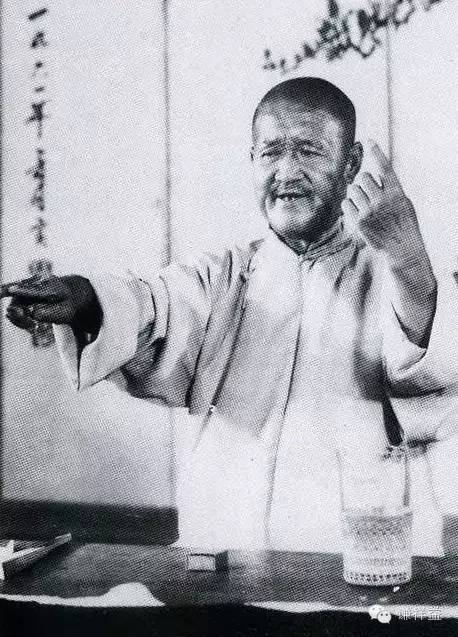

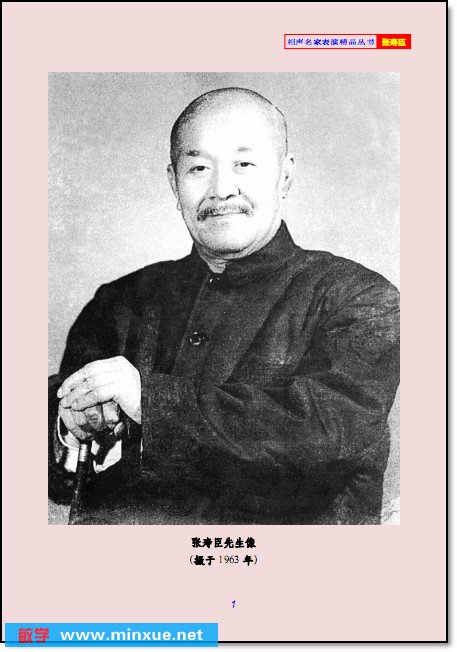

张寿臣表演相声精品集 张寿臣先生谈表演相声的经验

按:天津市相声界一部分演员,在一九五六年春天组织了一次座谈会,邀请相声界前辈张寿臣先生座谈有关相声表演等各方面经验,本文是根据当时座谈会速记稿整理出来的,可供相声演员和爱好相声的读者们参考。

张寿臣:先谈谈相声“垫话儿”怎么入活吧。我说相声不愿意先报出节目名儿来,好比吧,唱大鼓,一上场得向观众报告今天要唱什么什么节目。单独相声,一报出节目名儿来,对于今天说的相声就有损失,没有相声的好处。比如今天报出节目名儿,可是观众不喜欢这个节目,那么上场就是说得天花乱坠,也得不到观众的欢迎。

不报出节目名儿来,上场怎么说啊?首先得注意这个:看观众喜欢什么,我们再说什么。比如他要是爱吃甜的,你给他上莲子、果羹;他要是爱吃咸的,你给上莲子、果羹就错啦;爱吃荤的,给上素的不成;爱吃素的,给上荤的不成,爱吃青菜,给上肉也不成。这跟厨师傅做饭—样,得随人家的口味儿。

拿我个人说吧,这场活响啦,心里特别痛快,要是瘟啦,就觉得怪别扭的。这跟厨师傅做菜一样,虽然这菜是顾客要的,厨师傅做的,要是吃完了,端下这盘儿来一点儿没剩,厨师傅就特别痛快,如果把这莱端上去,人家吃了一口就搁下啦,虽然人家照样儿给钱,并且端下来的菜厨师傅们可以吃,要说这不更好吗?不是。他倒腻味啦.因为什么呀?就因为厨师傅他没尽到责任——做出来的菜不合顾主的口味。

我们说相声的要尽我们的责任,尽什么责任呢?首先就是让观众乐,如果上场说了半天,观众没乐,这活就算使左了,这跟厨师傅做菜不合顾主的口味是一个道理。相声演员上场,不可能就知道今天的观众喜欢什么,故此“垫话儿”要铺张:酸的、辣的、甜的、苦的、咸的、荤的、素的全有,就仿佛各式各样的菜,把各种不同口味的菜预备好了,看顾客喜欢吃哪样儿。

我们相声演员上场要掌握这一点。相声演员一上场是瞧不出来今天的观众喜欢什么的,故此上场后就得注意:今天的观众大多数是老太太、小孩子,你自己估计应该说什么,都是老头儿,你应该说什么,都是工人,你说什么。

净是学生,那么说的活就得比较有文化的事。可是哪个学生都比相声演员念的书多,哪个学生都比相声演员懂得的多。

拿我说吧,我没念过多少书,可是观众不管他有多大学问,我也能把他唬住,这是怎么回事啊?因为观众他不知道我没念过多少书,其实就念了几本书,不过我能投其所好,一试,对路啦,“叭”一入活,这就对啦。

要是上场一瞧,工人、农民、学生、干部……什么人都有,这就要拿“垫话儿”先带带路——试一试,如果观众喜欢这个的多,就按这个往下说,要是这个没响,一定是观众不喜欢,这不要紧,可以再往别处岔,一个两个连三个,几时等到观众一乐——“垫话儿”响啦,这时候儿再入活。

“垫话儿”没有固定时间,三言两语也是“垫话儿”,说二十分钟也是“垫话儿”。不过,“垫话儿”自然是“垫话儿”,“底”自然是“底”。

“垫话儿”跟“底”不冲突。为什么不冲突啊?因为“垫话儿”不管多乐它也不象“底”,今天这活的“底”即便没很响,可是它还是“底”,“垫话儿”代替不了“底”,“底”也代替不了“垫话儿”。

“垫话儿”入活,这二者最好要接近,别冷咕叮的就入活,要紧的是“搭线”,只要搭上线,入活就顺当了。

赵佩如:《顺情说好话》入《八扇屏》,这怎么入法儿?

张寿臣:《顺情说好话》入《八扇屏》是拧着,要这么一想,是绝对不好入,其实好入。用几句话就带过去啦:“我呀,最好取笑,有三二知己呀,打个灯谜儿啦,联个句儿呀,也是取笑,刚才我还作对子哪……”接上啦,绝对不“硬山搁檩”。

常宝霆:《小抬杠》入《上寿》,这就难接。

张寿臣:这也不难,它的线头儿在那儿搁着哪:“你这是成心,你跟我起哄” “我挑你的眼!咱们什么交情啊?我站了半天,你没跟我客气客气,我挑你的眼!昨天我还上你府上去啦……”接上了没有?接上啦。

全长保:饭馆儿话、茅房话入《保镖》,这可不好入!

张寿臣:好入:“说话呀,说话有规矩,什么都有规矩,念书有规矩,写字有规矩,练武也有规矩……”入进去了没有?入进去了。什么”垫活儿”都入得进去,不过体会不到,就不好入。

赵佩如:要这么说,核着是“垫话儿”跟活,这二者中间缺两句话?

张寿臣:是呀。没有这两句话,搭不上线头儿,就接不上线,线接不上,电灯就亮不了啦。

全长保:要紧的是灵活运用,这不容易。

张寿臣:运用得当,什么“垫话儿”随便都可以入哪个活。

赵佩如:不过也得看演员知道的多少啦。

张寿臣:知道的少,接不上去,知道的多就容易接。

常宝霆:“垫话儿”就是问观众喜欢什么?

张寿臣:是呀。

常宝霆:还有别的作用没有?

张寿臣:有,作用很多,它不单是问观众喜欢什么,并且于演员使的活有帮助。比如今天使这活,里头文,不容易响,这时候儿可以拿“垫话儿”带,只要带好了,跟这活接上线啦,观众的精神就过来啦。

如果张嘴使这活,观众的精神不集中,这活使不好,因为“垫话儿”没把“包袱儿”砸响。说接线,我最爱接大鼓、单弦,因为接大鼓、单弦我有话说。如果接武术,一两场还成,连戏法儿我都有话说。

我就怕接耍叉子、踢毽子的,那要我命啦!因为什么哪?我没话可说,说,也就是几句,往活里不好带。变戏法儿的跟相声接近,拿它抓个“包袱儿”好入活。唱大鼓的、唱单弦的好接,不过我们得知道所唱的大鼓或是单弦的故事内容,比如唱的是《昭君出塞》吧,我们如果接《昭君出塞》,就得知道《昭君出塞》的故事。

不管是接《三国》或《红楼》,也不管是接《水浒》或《西游》,接哪个段子得知道哪个段子的内容,否则没法儿接。

比如吧,在相声前场是京韵大鼓,唱的是《三国》段——《单刀赴会》。观众听《单刀赴会》,精神全聚在这儿,等到《单刀赴会》唱完,演员下场,这时候儿相声演员上场啊,观众的精神还在《单刀赴会》那儿,要是一开始就说相声,没法儿把观众的精神集中过来。

那么怎么办法?有办法儿,还接前场的大鼓——随观众的心气儿呀。观众正听《单刀赴会》入了神啦,换上相声还是说《单刀赴会》这段事,正迎合观众的心理,说来说去,“叭”找一个“包袱儿”,一响,观众把大鼓《单刀赴会》那碴儿忘了,这时候入活儿呀。

这是要紧的。

赵佩如:“垫话儿”比活有价值,要没有“垫话儿”,净拿活拽,那得几时才能拽响了?等拽响了,时间也到了。

张寿臣:就拿我那《庸医》说,要是接《草船借箭》最恰当,诸葛亮胆大心细,回头把《胆大心细》搁在《庸医》里,这不是正好吗?《草船借箭》不净是“包袱儿”,也有正的,“包袱儿”是从正的里头出来的,从正的里头往歪的里头走,这就领过来啦。

还有《山东斗法》,咱们老前辈说这个活,一张嘴就拧啦,这活是《解学士》的“底”,接《解学士》,跟《解学士》是背道而驰,一说,观众就走啦。

为什么呀?原本《解学士》不够一天说的,就拿《山东斗法》来接,演员一说就拧,观众一听就走。我说《山东斗法》的时候儿,—开始是说“琉球国”,有明朝的历史,有地理有历史可据,一说,先把懂得这段历史的观众拢住了,后来老道一出来“包袱儿”,把这个就忘了,这是拿正的拢,然后再往歪里走。

相声,一个人说的也好,两个人说的也好,“垫话儿”是最要紧的,“垫话儿”不响,后面的活就很难说。

有时候儿“垫话儿”响啦,观众的情神也集中过来了,临完又反了,这是怎么回事呀?因为那线没接好,观众的精神集中过来啦,入活的时候儿跟“垫话儿”拧着,不是一回事,当时它就反,这活就完啦。

赵佩如:咱们专业也好,业余也好,我个人觉得相声中的捧哏儿的已经不太被重视了!

张寿臣:错啦,这是大错。

赵佩如:有时候儿给人的感觉,这个捧哏儿的他根本就不会说相声,而是一个听相声的,不过跟观众所不同的是,观众是坐着听,他是站着听,也不是捧哏儿,而是顺杆儿爬,学舌。逗哏儿的说一句什么,他学说—句什么,俩人说的是一句话,有问词儿没答词儿,是两个上句,你问我长,我找补一句还是长。

张寿臣:这算不了好捧哏儿的。

赵佩如:捧哏儿的应当占几个字,什么规律;逗哏儿的应当占几个字,什么规律,您把这个说说。

张寿臣:刚才说捧哏儿的不太被重视,并不是观众不重视,是演员自己造成的,这么一来,就把相声摧残坏了。因为什么呀?就是在起初学相声的时候儿不同,是从根本上坏的。在我们学相声的时候儿,是先学逗哏儿,给捧哏儿的全是师长——师父哇,师爷呀,师大爷呀,师叔啊,最不济的也是师哥,他们的艺术水平都比我们高。

从根本说,捧哏儿的水平比逗哏儿的水平高,所以这个活能够逗好。可是以后就不是这样了,就是摧残相声,现在也不必提出这人的名姓来,他老以为自己比别人高:“我是逗哏儿的,这活响了是我逗响的,与捧哏儿的没有多大关系。

”到上场的时候,告诉捧哏儿的:“你就这么这么说。

”这是逗哏儿的带着捧哏儿的,就为的是省钱,而逗哏儿的还要比捧哏儿的多挣钱,原则从这儿就拧了。在我们原先,捧哏儿的比逗哏儿的挣钱多,虽然是逗哏儿受累,可是捧哏儿的得聚精会神掌握着逗哏儿的。

两个人——捧哏儿跟逗哏儿的水平一般高,在一块儿研究,越研究越好。要是一个水平高,一个水平低,这活怎么说也说不好,非得俩人的水平均衡才行。捧哏儿的让人轻视,这是现在,因为这活他根本不会,也给人家捧,上场只能“嗯、啊”而已,没话可说,当然人家就不重视他。

我们从前那时候儿,比如拿我说吧,这个活我会说,并且比你说的好,我才能给你捧哏儿,有我捧着,你怎么说也出不了这个活的范围,不能让你说错了;你要是掉沟里了,我能把你扶起来。

说捧哏的三成,逗哏儿的七成,这是说相声的罪人!两个人,应当是一个人五成,并且有的捧哏儿的占的还要多。一般观众,一般新学相声的都瞧不起捧哏儿的,可是内行人明白,哪儿缺陷东西捧哏儿的没给填平,一听就知道。

捧哏儿的要掌握四个字,就是:“瞪、谝、踹、卖”,这四个字有的有容有声,有的有容无声。“瞪”是容,逗哏儿的说着一离骨啦,捧哏儿的一撇嘴,可没有声音。

“得啦得啦,你别说啦!”“你这不象话!”连声带容,这是“踹”。“谝”跟“卖”,一个有声,一个有容:“嗬!

”咱们的相声就是有声有容,“瞪、谝”有容没有声,“踹、卖”有容有声。

捧哏儿的,该给人家“谝”的地方得给人家“谝”,该给人家“卖”的地方得给人家“卖”,该“卖”的地方给人家“谝”不对,该给人家“谝”的地方给人家“卖”也不对,到什么时候儿用什么,事先都得研究好了,活说出来才能完整。

捧哏儿的话少——当然不能超过逗哏的话,虽然话少并不轻松,得集中精神听逗哏的儿的话。要是自己稍微一轻松,在台上一站,逗哏儿的说逗哏儿的,捧哏儿的眼瞧着台下俩观众吵嘴,或是心里头老盘算着什么事情,这不行啊,逗哏儿的在那说,捧哏儿的老惦记着回头给谁修理钟表,这活怎么能捧好?这不怨人家轻视,而是自己让人家轻视。

如果把捧哏儿的规律掌握住了,精神集中起来,虽然没说多少话,可是耗费精力并不小。

捧哏儿的还要注意,不能抢逗哏儿的“包袱儿”,不能挡逗哏儿的“包袱儿”。如果逗哏儿的“包袱儿”出来啦,“叭”让捧哏儿的给挡啦,这是捧哏的错啦。

有的演员就犯这个病:到“底”这儿,逗哏儿的“包袱儿”得响,可是他给说啦,这地方是大错。捧哏儿的不能抢“包袱儿”,他要一抢,这乐儿就没有啦,因为观众都聚精会神在逗哏儿身上,并没注意捧哏儿的,固然捧哏儿的同样卖力气,就仿佛戏曲唱老生的,有正工老生,有里子老生,里子老生得附合着正工老生,比如《黄鹤楼》这出戏,刘备是正工老生,赵云就是里子老生,如果赵云上场“叭”两句把刘备给豁啦——他唱两句比刘备还好,这个呀,你哪儿拿钱哪?我们说相声的跟唱戏一样,捧哏儿的得附合着逗哏儿的。

好的戏曲演员,上场真卖力气,遇上行家听戏,等他听完了戏以后,手心里都出汗啦。这怎么回事呀?因为虽然他是听戏,也跟着演员使劲儿,可得是好演员。我们说相声的,捧哏儿的、逗哏儿的如果把精神都集中起来,也让观众听完了手心里出汗,这场活才算我们没白说,观众也没白听。

要是使灌口活也叫贯口,千万别让观众跟着受累,要是“哗哗哗”这么一灌,观众听着听着:“嗬!

哎呀,赶紧完啦吧,别回头累死呀!”观众—有这个心理,这活就算失败啦。比如这活不管说得多快,观众听着轻松愉快——其实演员自己并不轻松愉快,等这活说完了,观众还感觉不够满足:“哎呀……”一有这个意思,这活就算成功了。

要是:“这玩艺儿多受累呀!”满完!戏曲演员,遇到一个腔儿没上得去,观众为什么叫倒好儿?这不能怨观众,人家花钱买票,是来欣赏艺术,想让心里痛快痛快,可是这腔儿没上去,观众心里横着,花钱没痛快,倒别扭啦,这怎么不叫倒好儿呀?人家想吃翅子,回头你端上虾酱啦,还打算跟人家要钱,那行吗?翅子,有清蒸翅子,有虾酱翅子吗,谁的主意呀?吃着是味儿吗?把臭豆腐搁果羹里头,那不是胡闹吗?不能往里头掺的别胡掺。

这是说捧哏儿的要掌握住“瞪、谝、踹、卖”四个字,两个人在场上说相声,下场之后,私下里也得在一块儿研究。人家业余说相声的咱们不提,因为人家是消遣,我们跟业余不同,是以说相声为终身职业,要不把相声研究好,这不但对不起观众,对自己也不负责任。

赵佩如:这是捧哏儿的应该掌握“瞪、谝、踹、卖”。可是逗哏儿的,也应该掌握四个字:“迟、急、顿、错。”

张寿臣:是呀。

赵佩如:到什么时候儿“迟”,到什么时候儿“急”呀?“迟”跟“顿”一样不一样?“急”跟“错”一样不一样?

张寿臣:相声嘛,一个在“相”上,一个在“声”上,相声是一码事,其实是两码事。咱们使活不能离开“相声”这两个字,是相声,就得按相声走,得有相有声,逗哏儿的用这两个字,捧哏儿的也得用这两个字,俩人合而为一是一个整的。

象《扒马褂》完全在“迟、急、顿、错”上,要是从《扒马褂》里头把“迟、急、顿、错”拿出去,这个活就没有东西了。《老老年》这个活也全在“迟、急、顿、错”上。为什么有的学这个活学不好啊?就是“迟、急、顿、错”没掌握好。

常宝霆:“迟”跟“顿”,这两字差不多吧?

张寿臣:差得远啦。“顿”哪,是逗哏儿的说完了,捧哏儿的“哦嗯?”当时就翻不成,非得“哦。”先认可啦,然后接着“嗯?”这是两个面孔。比如说他缺德啦,他没加思索就认可啦:“哦。”又一想:“嗯?”那意思:我怎么缺德啦?如果前面没有“哦”,当时就翻:“嗯?”这就没有劲儿啦。

常宝霆:《八不咧》那“包袱儿”算“迟”算“顿”哪?

张寿臣:“顿”哪。“我爸爸死啦?”“不是这位,那位。”“哎。哪位呀?”这是“顿”。

常宝霆:那么“迟”哪?

张寿臣:“迟”是慢,就是“三顶四撞”——也叫“三翻四抖”。逗哏儿的说出一句话,捧哏儿的当时没明白,一连翻了三回,第三回才明白,到第四回就撞啦。

有人使“三翻四抖”,临完不“翻”也不“抖”,结果就没有“包袱儿”啦。

在《黄鹤楼》里头使“三翻四抖”,有时就犯这个毛病,有这么说的:“不会呀,不会干吗来啦?”“会。”“会?”“会嘛我不唱?”“倒是会不会?”这么一说,“三翻四抖”满没有啦。

原本这儿是个“包袱儿”:“你不会呀?”“不会我帮你?”“会,你唱啊?”“会我不就唱啦吗?”“还是不会呀!

”“不会我帮你?”“你会,唱啊?”“会我不就唱啦吗?”“说了半天还是不会呀!

”“不会我帮你?”“会,你唱啊?”“会我不就唱啦吗!

”到这儿就紧啦,俩人顶,顶过去啦,这位就问:“你到底会是不会?”“会呀。”“会?唱啊?”“他不是想不起来啦吗?”“还是不会呀!

”这“包袱儿”就响啦。这“包袱儿”你们多会儿使也没响,因为什么?你们虽然是使“三翻四抖”,可是没“翻”也没“抖”,不是那个劲儿。