学者陈衡哲 陈衡哲一代才女兼学者

陈衡哲求知若渴,十三岁那年,她征得母亲的同意,随舅舅远赴广东。她为此痛哭一场,"这哭是为着快乐呢,还是惊惧,自己也不知道。但现在想起来,大概是因为这个决定太重要了,太使我像一个成年人了,它在一个不曾经过感情大冲动的稚弱的心灵上,将发生怎样巨大的震荡呵",她也说不准自己为什么要为此落泪。

由于不够年龄,陈衡哲在广东未能立刻就学。她不肯偷懒,跟着舅舅学习《普通新知识》、《国民课本》,另外阅读一些充满新观念的报章杂志。她认为这种教育使她"由一个孩子的小世界中,走到成人世界的边际了。我的知识已较前一期为丰富,自信力也比较坚固,而对于整个世界的情形,也有从井底下爬上井口的感想"。

她无疑是感激舅舅的,这在她的文章中充分显示出来:"督促我向上,拯救我于屡次灰心失望的深海之中,使我能重新鼓起那水湿了的稚弱的翅膀,再向那生命的渺茫大洋前进者,舅舅实是这样爱护我的两三位尊长中的一位。

他常常对我说,世上的人对于命运有三种态度,其一是安命,其二是怨命,其三是造命。他希望我造命,他也相信我能造命,他也相信我能与恶劣的命运奋斗。"

1911年冬,陈衡哲随舅母前往上海,考入蔡元培等人创办的爱国女校,这一阶段(1911—1914)她自觉在学业上没有什么长进,但她所学的英文助她后来考取了清华学堂赴美留学的资格。陈衡哲先后在美国瓦沙女子大学和芝加哥大学研修西洋历史和西洋文学,历时六年,获得硕士学位。

在新大陆,陈衡哲不仅智识日进,而且眼界大开。1916年,她与哥伦比亚大学哲学系的高才生胡适通讯相识,两人在书信中反复探讨白话文学的可能性和可行性,最终达成共识。当时,胡适呼吁文学革命,这一主张在中国留美学生中并不叫座,赞成者不多,连他的好友任鸿隽(后来成为陈衡哲的夫君)也不以为然,惟有陈衡哲毫无保留地认同。

因此,胡适视陈衡哲为异性知己便是自然而然的事情。他们之间的通信更像是在玩一种斗智的文字游戏,单是一个称呼问题,就有许多诙谐的文章可做。1916年11月1日,胡适率先"发难": 你若"先生"我,我也"先生"你。不如两免了,省得多少事。

两天后,陈衡哲的回信就踏着绿色邮路款款而至,问题之后仍跟着问题,大有解铃还须系铃人的意思:所谓"先生"者,"密斯特"云也。不称你"先生",又称你什么?不过若照了,名从主人理,我亦不应该,勉强"先生"你。 但我亦不该,就呼你大名。还请寄信人,下次寄信时,申明要何称?

胡适虽幽默,却并不"慷慨",他不想在称呼问题上浪费太多的时间和精力,于是匆匆收兵,以和为贵:先生好辩才,驳我有口不能开。仔细想起来,呼牛呼马,阿猫阿狗,有何分别哉?我戏言,本不该。下次写信,请你不用再疑猜:随你称什么,我一一答应响如雷,决不再驳回。

这种游戏酬答之片,在今人看来,事极寻常,在1916年,却是相当不容易了。在美国留学时,陈衡哲标榜"不婚主义",挡掉不少慕名而来的追求者,她与胡适的友谊则自始至终金坚玉洁,比男女之间的恋情更为持久,也更加弥足珍贵。

陈衡哲婚后将胡适的照片放大,挂在客厅里,她从未想过要藏掖什么,一切出自真诚,别人如何误解,她是毫不在意的。 1921年,胡适为女儿取名素斐,即用莎菲(陈衡哲的笔名)的谐音。海外学者唐德刚先生据此怀疑胡适暗恋陈衡哲,夏志清教授则通过研究陈衡哲的小说《洛绮丝的问题》认为陈衡哲爱慕胡适。

应该说,他们捕风捉影的功夫尽够了,考证的本领却比先师胡适差得太远,思想也不如陈衡哲、胡适二人豁达通脱,才会产生这样的误会。

1919年,任鸿隽三万里(由中国赴美国)求婚的诚意感动了陈衡哲,她终于在二十九岁上抛弃多年坚持的"不婚主义",与他订立婚约。翌年,他们在北京完婚,举行文明婚礼,蔡元培为证婚人。胡适的贺联是"无后为大,著书最佳",颇具戏谑意味。

1920年,胡适在《新青年》第8卷第3号发表了一首新诗《我们三个朋友——赠任叔永与陈莎菲》,即是赠给任鸿隽和陈衡哲夫妇的,最见他们三人非同寻常的友情:雪全消了,春将到了, 只是寒威如旧。

冷风怒号,万松狂啸, 伴着我们三个朋友。风稍歇了,人将别了——— 我们三个朋友。 寒流秃树,溪桥人语——— 此会何时重有?

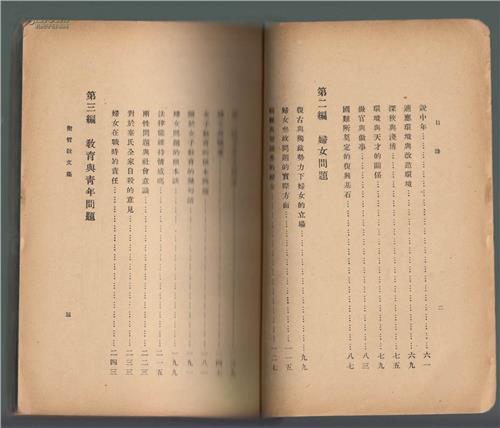

1920年,北大校长蔡元培率先在大学教授队伍中开放女禁,致电陈衡哲,聘请她为历史系教授。陈衡哲属于柯灵先生所称道的"作家而兼学者"的典型,她是北京大学第一位女教授,后来还任教于国立东南大学和国立四川大学,专教西洋史。

她的文学创作涵盖新、旧体诗、散文和小说,其中她对小说用功最深,《洛绮丝的问题》等小说关注女性角色的社会定位,富于思辨色彩。陈衡哲认为,对于女性而言,爱情固然是重要的,但事业成就(即实现个人价值)更为重要,它是人格、尊严和权利的最坚实的基础和最根本的保障。这一主张出现在大多数女性仍在追求婚姻、恋爱自由的二十世纪二十年代,其先锋性不言而喻。

陈衡哲在《小雨点·自序》中说:"我既不是文学家,更不是什么小说家,我的小说不过是一种内心冲动的产品。他们既没有师承,也没有派别,它们是不中文学家的规矩绳墨的。他们存在的惟一理由,是真诚,是人类感情的共同与至诚。

……我每作一篇小说,必是由于内心的被扰。那时我的心中,好像有无数不能自己表现的人物,在那里硬逼软求的,要我替他们说话。他们或是小孩子,或是已死的人,或是程度甚低的苦人,或是我们所目为没有知识的万物,或是蕴苦含痛而不肯自己说话的人。

他们的种类虽多,性质虽杂,但他们的喜怒哀乐却都是十分诚恳的。他们求我,迫我,搅扰我,使得我寝食不安,必待我把他们的志意情感,一一的表达出来之后,才让我恢复自由!

他们是我做小说的惟一动机。他们来时,我一月可做数篇,他们若不来,我可以三年不写只字。这个搅扰我的势力,便是我所说的人类情感的共同与至诚。"她的这一观点显然有别于法国作家萨特的"每天必写一行"。