[原创]【百姓家史】我在70年代的大学生涯

=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.

height*600/this.width);this.width=600;}"> 三、高考波折1973年,邓公的行政权力进一步巩固。为了解决各界对人才的需求,巧妙利用毛伟人“大学还是要办的”指示,决定各大学恢复大规模招生。

他针对前几年工农兵学员推荐入学,生源的文化水平云泥参差,使教学无法进行之弊病,提出应对选拔人员进行文化选拔考核。并提前发出通知,通告天下。此举获得强烈反响。

看到通告,心中早已死灭的大学之梦又被激活。

知道这是人生给予的一次机会。必须抓住。否则会遗憾终生。

我要突破两道关。一是推荐关,二是考试关。考试无需担心,因为通告言明考核是以初中毕业水准进行的。我只是需争取高分而已。但是,推荐关可不好过。

推荐工作是由厂政工组负责,由一位造反派出身的副厂长主管,政工组长自然也是副厂长的得力干将。

我出身不好,知道自己是另册之人,平时无事不进政工组,对其人其事敬而远之。当我递交申请参加高考的报告时,副厂长就不屑一顾地对我说:

“小潘,我实话告诉你吧。地区直属单位总共只有四个名额。现在,局一级领导的子女名额都分配不过来,你只有当分母的命,我劝你还是死了这条心吧!

” 也许他心里在讥笑我,也不尿泡尿照照自己,什么出身?癞蛤蟆也想吃天鹅肉?

我力争:“不论如何,我要去参加考试!会不会被录取,我听天由命。但考试我一定要参加!”

副厂长以没有名额为由不再理会我的申请。

怎么办?

我找到车间主任,平时他的家信都找我来写,他也许能帮忙?但他说,他主不了副厂长的事,爱莫能助。

所有的朋友,师傅都知道我遇到难题了。还是赵师傅想出的办法可行。他说。

他跟厂长的关系不错,总在一起下棋。他去跟厂长说说,也只有厂长出面,才有可能封住副厂长的嘴。他暗示,最好带点什么礼物。我说,我不懂如何做更合适,全权委托你相机行事。要花钱我掏。

他买了两条“大前门”香烟去看厂长。

回来告诉我说,厂长发话了,让娃儿们都去考么,反正厂里又不损失什么。

就这样,靠“20响”,我获得了推荐参考的资格。 【注1】

接下来,我的问题是如何考高分。

我觉得,最好的办法还是复习一下。

虽然初中的知识我了然于胸,但毕竟已经过去7年,而且这七年多半身处文化的沙漠之中。何况通告中也言明,会有高中部分的加试题。如果这种题我也能做出来,拿高分的把握岂不更大。

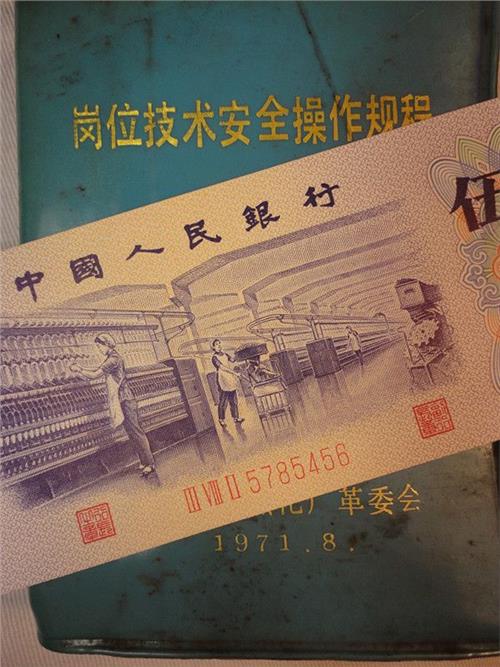

文革前的课本早已火焚成灰飘到爪哇国去了。

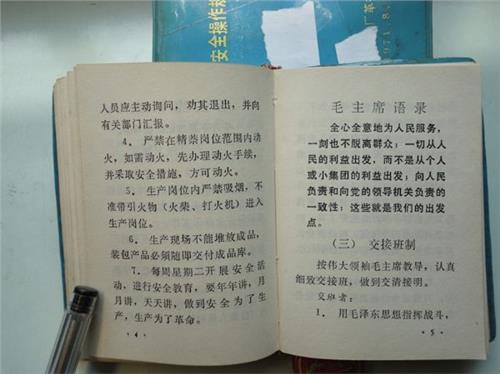

我托同事借来当时的高中课本,一看有些傻眼。数学课本不是以知识循序渐进的脉络展开,通篇是资本家如何剥削工人,要么就是地主如何剥削贫下中农。如一座厂房建设,需要进行几何,三角类的计算,在讲述了运算所用的定理和计算方法(例题)之后,结论是工人因之多付出了多少劳动,而资本家榨取了多少利润。

诸如此类的计算,杂以定理,推理等数学内容。真让人不明所以。不知是要告诉学生数学知识还是阶级斗争知识。这样的教材,如何能用来学习?没想到,一场文革,竟将传统的教育损毁到如此的境地。真是欲哭无泪。遍寻左右,竟找不到一本可以阅读的教材。

书店里只有一类书卖,就是马恩列斯著作和《毛泽东选集》。怪不得,毛伟人到临终之时,竟还有近亿元的稿费趴在账上。赵本山曾调侃过,人生最大的悲哀就是钱没花完,人却死了。不知道毛伟人临去之时,有没有想到他的这笔巨额稿费该如何处置?

既要复习,就需要时间。

一日瞎想,得场小病?时间恐短。最好是个小工伤,不影响看书复习,又能名正言顺。虽这样想,理智上也知太过荒唐。自己骂自己,不要做异想天开的美梦罢。

这一日晚饭后,照例开始晚班作业。我完成配料计算后,就指导大炉配料工按照配方称重配料,并根据当班的预计用量,将配料分成200公斤的若干份,依次为大炉上料。

首包铁水因为温度不够,不能用来浇注,通常是把它倒入预设的砂槽中,待其凝结成块后再行回炉。这天一位抬包工迟到,铁水已经下来了,需要用抬包接出。看到缺人手,我急忙上前,和师傅抬起抬包,把低温铁水接出后,抬到砂槽旁将其倾倒入槽。未料铁水一倒入沙槽,“噗”的一声,发生了爆炸。顿时铁水如礼花弹一样。

四下飞溅。还没容我反应,两脚皮鞋内,早已钻进铁水,烫得我大声呼叫。紧急中,鞋带反解不开。大家围拢过来,慌忙中,有人用刀子挑断鞋带,帮我把劳保皮鞋脱下来,才看到。两只脚面被烫伤数处,多处深及真皮。同事背起我跑向医务室。

烫伤的创面已经开始灼痛。想到自己曾经希望有个小工伤以便可以名正言顺地复习的想法,真不知是该哭还是该笑。命运难道真会如此弄人?

经医务室清创处理之后,医生告诉我,需要卧床静养。创面不要包扎,让其暴露。

一般不需服药,每日到医务室清洗创面,注意千万不能感染,自会慢慢愈合。有朋友按照偏方,用蛋黄熬出油,让我涂于创面周边,促其恢复。生活吃喝诸事,朋友们都帮忙料理得井井有条。除了创面疼痛外,没有感到其他不便。

事后分析铁水爆炸原因。才知前一天下了一场大雨,砂槽内有积水。当日暴晒,虽表面干燥,但底部湿度还是很大。铁水进入后,水分急速气化,导致爆炸.所幸铁水不是很多,否则后果会严重得多。真得感谢上苍。

多年以后才知道,利用铁水遇水爆炸的原理,河北蔚县因之而形成一种独具地方特色的、已有300余年历史的民间年俗活动。

事先人们把水泼洒在隆冬的城墙上凝结成冰,当1300多度的高温铁水泼向冰冷而坚硬的城墙时发生爆炸,一朵朵绚丽的金花便在空中飞溅开来。

这种人工创造的火花图案变化多端,美不胜收,引来人们的喝彩惊叹。

我躺在宿舍床上开始思考我的复习计划。厂里还有一位女徒工,是地区农业局科长的千金,也被推荐参考。

实际上只有小学毕业的文化基础。复习中常有问题前来请教。为她解答问题,也是我的一种复习方式。通过她,又借到一些复习资料。虽然用处不大,但聊胜于无。

半月之后,脚伤开始结痂。可以慢步行走。考试也如期进行。

共三门。首考为政治。林彪首倡“突出政治”,虽然始作俑者已经折戟沉沙,做了异乡之鬼,但政治依然突出。试题无非是围绕着“无产阶级专政条件下继续革命理论”作八股文章。让考生论述“三要三不要”的伟大意义。

这类考题,除了重复报纸上、文件上的洗脑文章而外,还会有别的答案吗?恐怕没有一个考生会傻到自发议论。又有谁了解宫廷政治重重黑幕后面的真相以资议论呢?2个半小时的考程,我只用40分钟就写完答卷,在全考场第一个交卷出场。

因为记性好,在车间经常受命读报给大家听,那些八股文章早已臭烂于心,几乎不需思索就一挥而就。一篇作文,对于我更是小菜一碟。只是不得不违心地为上山下乡说几句言不由衷的恭维话。虽然我可以自解:如果我写出真话,录取我的就不会是大学而是监狱。

但事后还是有些后悔。我本可以选择其他的题目而回避这个话题,也许就可以不必说自己不愿说的话。因为有哲人告诫过我们,当我们不能制止恶行时,我们可以,或应该,选择沉默。

我想,我的一手漂亮的硬笔行书,定会为我的考卷增色不少。果不其然,在下午第二场数学考试入场前,陕西机械学院的一位陈姓老师找到我,先是叙出半个同乡之谊,继而问我可否选择他的学校的热处理专业。

我有些受宠若惊,急忙应允。我说了我参加考试的目的就是上大学。对专业和学校一概不挑。只要让我上学就行。他仔细听了我的想法后说,将去工厂要求录取我。

数学考卷我用了1个小时,也是第一名交卷出场。除了一道涉及四象限三角函数问题有些犹疑之外,所有的题目均是一次即过。

次日的理化考试,用时1小时20分钟,亦是头名交卷,一挥而就。

考试结束后,兰州大学一位女老师约我谈话,问我对该校的高分子化学是否感兴趣。我以同样的回答回应她的询问。心里想,相比陕西机械学院,我当然更愿意选择兰州大学。因为我在那座城市长大,我愿意回到她的怀抱中去接受教育。后来知道,这位女老师在我们厂吃到了闭门羹。

厂里的答复是:厂里早就准备培养这我为铸造技术员,除了铸造专业,别的专业一概不予放行。

当我还沉浸在考场得意、快意挥洒的自我陶醉中时,一位白卷先生的来信在广播和报纸上铺天盖地传播开来。那封信我只读到一半就知道,我的大学梦已然破灭。

因为发表的来信中,那些考出好成绩的考生通通不过是城里游手好闲的公子哥儿们罢了。只有像他们这些满手老茧的、一心为了抓革命促生产而无暇复习、所以考不出好成绩的人才最有资格上大学。

事后从披露的原信来看,这位张铁生先生原来在信中奴颜婢膝、哀戚乞怜地请求领导们可怜他照顾他录取他,毫无东北男人的骨气可言。没想到毛远新要把这封信变成一枚抛向以邓公为首的务实派的炸弹,以便把邓公全盘整顿的计划打乱。

或者说,只要是能给这个邓矮子添乱的事,就要大作特作,就要故意搅浑水。就跟他的伯父在文革初起时,恨不天下大乱,明令公安部长谢富治,不许公安部门行使维护社会治安职能,导致红卫兵的法西斯打、砸、抢横行无忌的下流做法如出一辙。

事后统计,在1966年“红色恐怖”肆虐的“红八月”,仅北京一地,竟有逾1700名高级知识分子、社会名流和贤达人士死于非命。毛远新,你可知道,此信一出,普天之下,将有多少学子梦断南柯?

突出政治的好处就是可以把一切价值标准通通粉碎,所有的社会事务的评价只靠伟人随时发布的指示作为标准即可。

一个再简单不过的文化考核,一个泱泱大国的招生考试,最后的评定标准居然是一位白卷先生的乞怜信。

这个社会怎么会堕落如此荒唐的地步?

副厂长正为找不到合适的机会报复我而恼火,这下有了出气的机会。他不无幸灾乐祸地对我说:“你看吧。我跟你说你还不信。怎么样?从中央那一关就过不去。什么时候,还能让走资派翻了天不成?”洋洋得意之态,让人想起雨果笔下的沙威。

一切,就像一场梦。好像发生的一切是在上个世纪,那么久远飘渺;或是在别的什么地方,似有若无。

……

8月23日,门卫通知我去取挂号信。想不起谁会有什么重要事要给我写挂号信。拿到手一看,竟让我不敢相信,是录取通知书。是由甘肃工业大学寄给我的《录取通知书》。

也许,前些日子的绝望情绪伤害太深。

虽然大家都来祝贺我,但我的心里还是难以释怀。在这个翻云覆雨的世道里,就是上了大学,又能如何呢?

事后从各个层面汇集的信息表明:张铁生的信件发表以后,招生一事就僵持下来。等拖到8月中旬,无法再拖了。

“走资派”和“反击派”谁也无法占上风,可能谁也不好意思就此等莞尔小事去请求伟大领袖的裁决,就只好折衷。即由招生学校依据成绩选录一半学生,各地方政府推荐另一半学生。中国的复杂政治有时会变得如此简单。我的成绩列西峰地区第四名(前三名都是66届高中毕业生)。

我想我是因为成绩好被学校选录了。

心有戚戚。但我还是满心欢喜地踏上前往兰州、到录取我的甘肃工业大学报到的旅程。

【注1】其时送礼有手榴弹(瓶装酒,形如手榴弹),20响(香烟,自然是名牌香烟。每包20支,戏称20响)之谓。1973年,大前门牌香烟是普通人送礼最为热门的香烟。

![[原创][翻译]反驳“菲律宾安东尼奥特卡皮奥法官”](https://pic.bilezu.com/upload/d/2c/d2c532886835004acef9ac38bbf1e7ca_thumb.jpg)