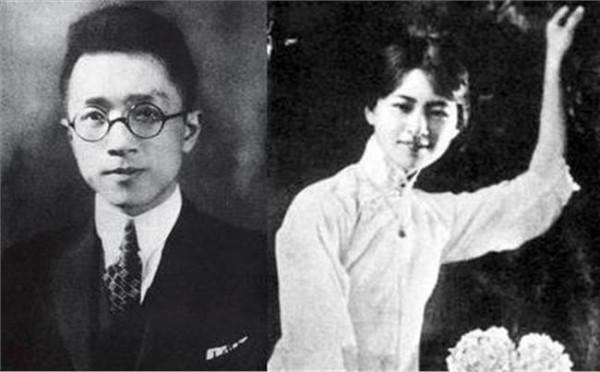

张充和林徽因 不喜欢林徽因的张充和

有别于敢作敢当的新女性、能言善辩的沙龙夫人,张充和的身上散发着传统闺秀的韵味。

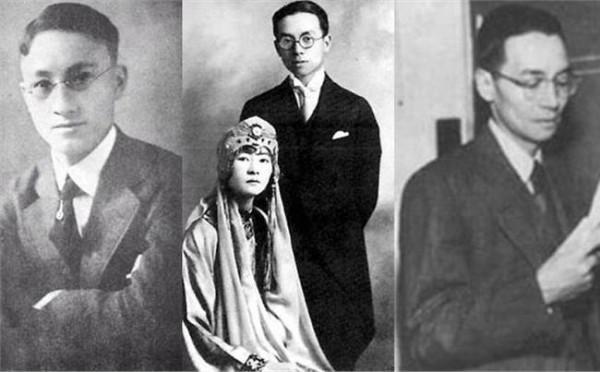

当大家津津乐道于张充和和卞之琳所谓的“恋情”,其实这段感情只是卞之琳的单相思。苦吟着新诗的卞之琳,只敢远远地看着,从来也不曾靠近过他心中的女神——那从昆曲中浸润出的含蓄细腻之情、率真清朗之心。她会偷偷跟在自己的书法老师沈尹默身后,一路护送他回家。

她会果敢地在去国之前把家当托付于一个书铺小伙计。她别有一双慧眼,敢于不喜欢“大家都喜欢”的林徽因。当张充和的慧眼转而打量自己,她的自喻却是“桃花鱼”。不是什么巾帼女杰,不是什么贤妻良母,不是一切庞然而喧嚣的生物。

我只有一次看见过桃花鱼,那是一种晶莹剔透而姿态曼妙的濒危生物。张充和的丈夫将桃花鱼直译为“peach blooming fish”,那其实不是鱼,而是水母,桃花水母。桃花鱼又称降落伞鱼,形如桃花,多在春季出现于干净的淡水江河中。

现在,摆脱词条式的描述,请尽情想象一下吧:只在桃花盛开的河畔,熙和的春风吹落了桃花,落花随着流水,其中混杂着同样姿势翩翩的桃花鱼,脆弱而珍奇的生命随波而去。留不住的春去也,留不住的桃花鱼,美好与易逝大约总是紧密联系。张充和就是古典文化河流中的一尾桃花鱼。

“愿为波底蝶,随意到天涯”。在张充和的笔下,桃花鱼变为自由飞翔的蝴蝶,在水波间滑动。“蝶”也是她爱用的词语,除了自然界中的蝴蝶,更多地取象于昆曲的行头——“翠羽填将好梦贴,翩翩仍作钗头蝶。”——似乎可以想见她的扮装与身姿,水袖舞得轻盈流畅。

画家张大千曾给张充和画过两张画像,十分奇特的是,这两张画都没有画出她的五官。想来在画家的眼中,张充和美在姿态,无关容颜。因而张大千给张充和送过一张清气四溢的水仙图,长叶舒卷,描摹她在他心中留下的印迹。

张充和一生挚爱昆曲,舞台上的繁华与日常的简淡,一出一入得十分自然。这种生活方式奇妙地维持着她内心的平衡与健康。教养已成,含蓄持守是生活的常态,但内在生命的热情也需要调和,通过演出角色的戏梦人生来抒发,再合适不过。

另一方面,扮唱昆曲又给予她一个看淡红尘的维度,以一种高度审美化的方式体验过世间悲欢,就不容易执着真实人生中的华美与伤痛。细读张充和的小词,并非没有家国离乱的历史沧桑,但她总是点到为止,不愿过分铺张。

戏中繁华,同时又是对她出尘逸气的一种维护。这样的生活方式也造就了张充和的书法。字如其人,人也一如其字,饱满生动,外清而内腴。张充和的字从颜楷而入,糅合隶书的笔势变化,丰满不失风骨,端庄而不板滞,灵动亦如桃花鱼。

然而,当我们听见了她的水磨腔,看见了她的书法,所见识到的仍不过是桃花鱼精致美好的一面。张充和在文化河流中所得的滋养,确实如鱼得水般自适。然而,我们不能忘记这桃花鱼同时也在乱世巨变之中游曳着,她对自己生活方式的维护与坚持,并不像小词中所写的那么闲适,而是充满了紧张感。

张充和一早就做好自食其力以保持单身的打算,这实际上是出于对自己文化生命的极端维护。因为在新旧交错的时代,另一半未见得能欣赏并支持她的生活方式。

适龄的青年俊杰大多为格格不入的新派人物,能欣赏得了她的旧式才子大都已有妻儿。直到傅汉思的意外出现,张充和的姻缘才有了转机。这个犹太青年一眼认定张充和代表了中国文化最优美的部分,并愿意承诺永远爱护她。而傅汉思的直率与热情也打动了张充和,她笑说丈夫是个“单纯的好人”。在巨大的文化差异之下,他们奇特地看见了彼此灵魂深处的相似性。

双双赴美之后,张充和为了支持丈夫转向汉学研究,在图书馆当了五年管理员,独自挣钱养家。甚至为了生计忍痛卖出自己珍爱的古墨。经历从小姐到妻子的角色转换,她同样出色地展现了传统教育下的齐家美德。看似脆弱的桃花鱼,也有着她坚韧不拔的勇气以及顽强不屈的生命力。

不过,单纯的自我坚持与维护,也仍然解释不了她的人生哲学。在水波间滑动的蝴蝶,它的轻快有赖于“随意到天涯”的生活态度。她的畅游半是自己的奋力,半是借助水流的推力,张充和可不是硬要激流拍岸的女英雄。她的气质表现为柔韧而不刚,这有赖于她对世事无常的命定之感。

张充和的口头禅是“有鬼哟”。她给沈从文写的挽词“不折不从,亦慈亦让。星斗其文,赤子其人”,写完了发现末字连起来是“从文让人”。这种时候,就是张充和要含笑说一声“有鬼”的时候。“有鬼”不表达害怕恐慌,而是指出人生中时时存在一种神秘的偶合,似乎冥冥中早有安排。

张充和是谦逊与顺随的,没有现代人的张扬与扩张之感。把自我放在天地之间,放得小了,对悲欢离合也就放得淡了。看清了无可奈何有时,明白无法事事如愿,也就在尘世中独存一份清淡出离。专心致志地寄身艺道,也就更加能体得其中三昧。

如今,佳人已逝,桃花鱼真的随意去了天尽头。