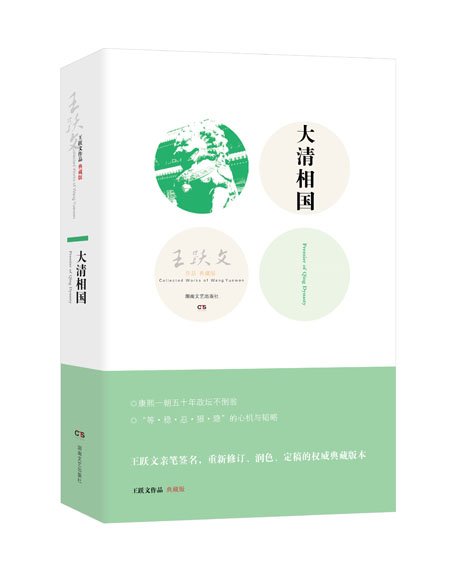

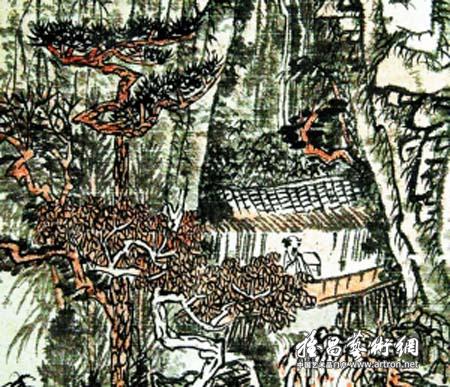

陈廷敬的后人 《大清相国》:让后人认识陈廷敬

《大清相国》是王跃文的新作,写的是处于康熙朝廷权力中枢的陈廷敬。

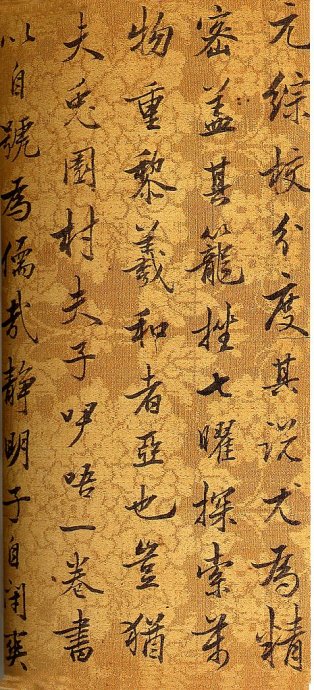

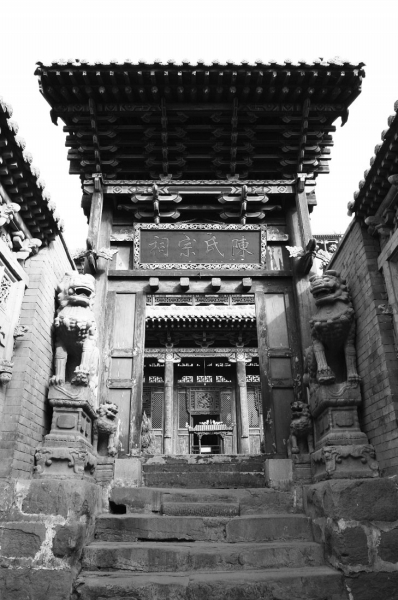

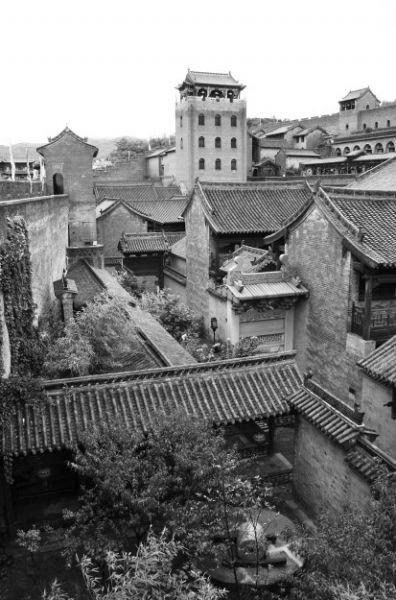

大约是2004年,王跃文去晋南阳城旅行,参观陈廷敬的故居皇城相府,发现这个人物很值得研究。康熙皇帝对陈廷敬的评价是:宽大老成,几近完人。

但清朝官场是复杂的,如果完全如康熙评价的这样,陈廷敬只怕不可能为官50多年老死相位,这中间一定有文章。历史风尘会掩埋很多有价值的人和事,王跃文写《大清相国》,目的就是希望能拂去历史的尘埃,让后人认识陈廷敬、记住陈廷敬。

陈廷敬不是海瑞或包拯

王跃文塑造的陈廷敬是中国专制社会中一个近乎完美的知识分子形象,他似乎寄托着王跃文的理想。

但王跃文认为,陈廷敬有时也委曲求全,有时也违心办事,有时也投鼠忌器,不像老百姓都喜欢的“青天大老爷”海瑞或包拯。

比方他到山东查富伦假报丰收一案,却并不参劾富伦,反而还去帮他。因为他知道,富伦同康熙渊源太深,如果冒冒失失参富伦,不仅人参不下来,该干的事也办不好,自己要吃亏,百姓也要遭殃。

但陈廷敬的才华、才干、性格、品德确实都是上品。康熙不再“高大全”

这些年,很多作家和编剧笔下的康熙都有“高大全”的倾向,而《大清相国》的康熙却有很多毛病和缺陷,比如,从小就被高士奇这样的“名师”愚弄,做皇帝后被王继文这样的“干员”欺骗,判断力似乎很成问题。

但王跃文仍然认为康熙是位很开明的皇帝,他说,政治是复杂的,有时候皇帝并不是不明是非,而是不会顾及是非。

现实的政治利益比是非和真理更重要,政治是功利的。

《大清相国》写了许多官场贪腐案,但最后处理的结果往往是职位最低的成了替罪羊,被杀头,而第一责任人往往只是罢免或者降职了事。

王跃文认为,这应该是历史上真实的“潜规则”。刑不上大夫,礼不下庶人,自古而然。康熙性格很复杂,有时候对臣工特别严厉,有时候又显得过宽,都因时因人而异。

这是封建体制本身存在的问题,所谓乾纲独断。小说允许“移花接木”

小说的切入点是科举舞弊案。但王跃文明确告诉读者:虽然清朝出现过几次大的科举舞弊案,最著名的有江南科场案和顺天府科场案,受查处的人特别多———但清顺治14年山西并没有发生科举舞弊案,小说此处是移花接木。

而且,这部小说移花接木、无中生有的地方很多,这并没有违背小说创作的规律,关键是看对塑造人物是否有利。

关于科举制度,王跃文也不赞成全盘否定或过于贬低。

他说:从整体上说科举制度是中国古代的重大发明,对维护社会公正、保持社会活力以及选拔人才做出过重大贡献。但是,它的弊端也是显而易见的,而且这个制度越到后来问题越多。