徐中玉辞海 中华印刷厂:百年精铸六版《辞海》(附照片)

中华印刷厂100岁了!1912年元旦,上海福州路惠福里弄堂口树起了一块招牌,由陆费逵、陈寅、戴克敦、沈颐、沈继方等集资25000元创办的中华书局宣告成立。同年秋天,设印刷所。这个最初只有6台“老爷”印刷机的印刷所,如今已发展成为行业的佼佼者之一上海印刷(集团)所属的中华印刷有限公司。

百年间,“中华民国”第一套教科书《中华新教科书》、《四部备要》、《饮冰室合集》、《辞海》等一部部堂皇巨著,散发着油墨清香,从这里走向全国,乃至世界。

青浦区汇金路889号,中华印刷厂的车间内,贴有一份印装工艺质量控制表,那是专为印刷《辞海》制定的。从晒版、印刷、白料开切到最后装订,30余条细则占据了满满两张A4纸。每一道工序细致到毫米白料开切上下刀误差不超过±1.5mm,晒版信号条实地密度在0.82左右……

中华印刷厂参与了《辞海》全部六个版本的印刷。“每一次,我们都当成一项工程在做!”这样的自觉烙印在厂里每个工人的内心深处。

如果说,一部《辞海》的修订史记录了当代中国和世界的变迁,它的每一版印刷则是中华印刷厂百年历史的脚印。

陆费逵七请舒新城

中华书局是在1912年秋天设立印刷所的,最先只有6台印刷机。1935年,澳门路新厂建成,徐悲鸿特画巨幅奔马,题曰“日进无疆”。首版《辞海》便是在这里印刷的,采用的是铅印。

中华书局编纂《辞海》的初衷,是为了与商务印书馆的《辞源》竞争。据文明书局高级职员陈寅回忆:1912年初,陆费逵、戴克敦等人在上海合资创立中华书局,因创始人多曾在商务印书馆工作,书局从创立之初便一心要赶超商务印书馆。1915年,《辞源》出版,中华书局萌生了要出一本与之相竞争的综合性辞书,它便是《辞海》。

然而,《辞海》的编纂工作并不顺利。最初参与策划的几个元老接二连三当官去了,编纂工作时断时续,一晃十年过去了,仅成稿十万余字,且多为此前《中华大字典》的剩稿。此事别人放下犹可,身为老板的陆费逵却不能。于是,他千方百计物色新的主编,这样就找到了舒新城。

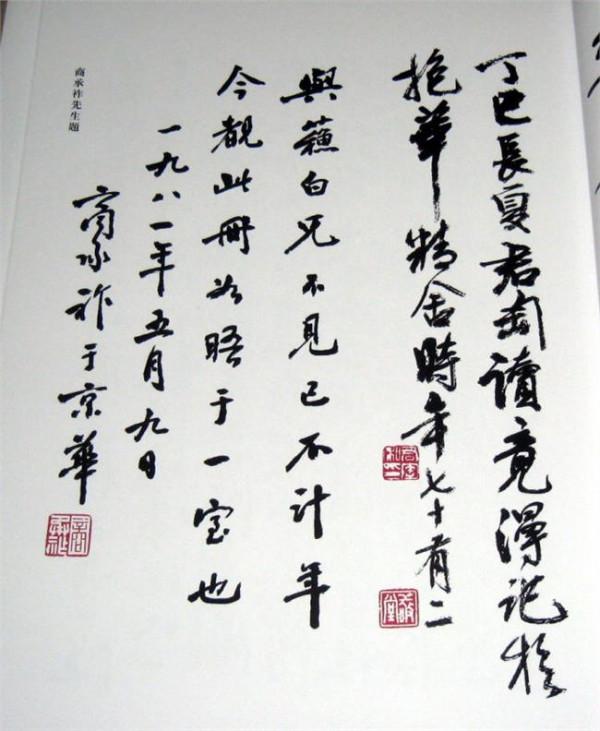

“刘备请诸葛亮是三顾茅庐,陆费逵则是七请舒新城。”说起那些有关《辞海》的人和物,《辞海》现任常务副主编巢峰如数家珍。他说,从1923年到1928年5年中,陆费逵邀请了7次,才最终打动了舒新城。当时,舒新城的薪水是每月300元,而作为中华书局老板的陆费逵月薪也就200元。

接受任命后,舒新城一头扎进了《辞海》繁忙的编纂工作中。而此时,苏州河旁边,澳门路477号,中华书局上海新厂也在热火朝天地建设着。

中华书局是在1912年秋天设立印刷所的,最先只有6台印刷机。掌门人陆费逵十分讲求出版物的印制质量,和助手唐驼(曾任中华书局印刷所主持工作的副所长)多次去日本考察印刷技术和设备。他们大刀阔斧地除旧布新,引进日、美、英、德等国的先进设备,请德国专家来沪传授最新制版、印刷技术。

1916年,静安寺路总厂建成后,中华书局加快引进国外先进印刷技术和设备,揽到了克劳广告公司和南洋兄弟烟草公司广告画、香烟盒的印刷业务,此后又开始大规模地承印有价证券和钞票。

业务量的激增需要更大规模的厂房,澳门路新厂就这样开建了。它由英国泰利建筑有限公司设计并承建,钢筋混凝土结构,共有车间、仓库、办公楼十幢。建筑为现代派风格,立方体造型,立面简洁,车间和仓库由横向钢窗与墙面水平线条进行构图;办公楼竖向构图,有几何形状装饰和英国风格的美人阳台。

1935年,澳门路新厂建成,徐悲鸿特画巨幅奔马,题曰“日进无疆”。首版《辞海》便是在这里印刷的,采用的是铅印。这种“铅与火”的印刷方式对于现在的很多人来说有些遥远先要用高温铸出铅字,放在字架上,再由排字工一粒粒挑拣需要的铅字排版成书。

排字是一件极其考验耐性的苦差事。那时大家都是站着排字,左手拿着木质托盘,再腾出两个手指夹住稿件,边排字边看稿子,而右手专门用来拣字,把铅字按顺序放在手托中。“想想看,就很辛苦了!”中华印刷厂原厂长徐信甫说。右手还不算累,毕竟在来回运动,反而是左手,拿着托盘,长久不能动,一不小心,整盘排好的铅字都得洒出来。

位于青浦区汇金路889号的中华印刷展示馆保留了当年使用的字架,一个个方格中放满了铅字,各种字体,从1号至7号,应有尽有。“铅字第一个都是手刻的,刻完了再去制范,然后批量浇注。这需要有很好的美术基础,比如宋体,得横细竖粗。”展示馆馆长杨龙根透露,当年,中华印刷厂工人刻的铅字不仅质量出众,且速度快。

1936年12月,《辞海》上册出版了,1937年又出版了下册。由于晚于商务印书馆《辞源》的出版,《辞海》借鉴和吸收了《辞源》的优缺点,后出转精。一时间,学界竞相追捧,以拥有一部《辞海》为荣。

长期担任毛主席警卫员的李银桥曾写回忆文章:1947年,国民党反动派进攻陕甘宁边区,党中央的驻地经常转移。为了方便主席办公,行军时李银桥总背着两个黄帆布挎包,一个放笔墨纸砚等办公用具,一个则装着两部工具书:《辞源》和《辞海》。每到一个宿营地,主席嘱咐不要急着搭床铺,先安排办公的地方,这时,两本工具书就被拿出来摆放好。从这段叙述中,不难看出毛主席在学习和工作中,很重视运用《辞海》。

“未定稿”的遗憾

1965年,接到《辞海》(未定稿)印刷任务时,厂里调整铅字的成分,加入了锡和锌,使之更经受得住压力,并全部起用新的字模。第二年“文革”爆发,第二版《辞海》尚未成为一部公开的出版物,就被批成“字字句句都是毒的大毒草”。

不过,第一版《辞海》的时代倾向也是显而易见的。而且,由于人手不够(参与编纂的人员最多时仅三十来个,其中还有十多个是练习生),不少条目都是从报刊书籍中收来的,拾到篮里就是菜,且各学科极不平衡。

新中国成立之后,《辞海》“脱胎换骨”的整修迫在眉睫。1957年9月17日,毛泽东来上海视察,接见了与他同龄的湖南老乡、《辞海》主编舒新城,希望舒挂帅修订《辞海》(舒新城去世后,由陈望道任主编)。可1958年正是“大跃进”的年代,《辞海》怎么编?

开头走了不少弯路先在大学生中成立编写组,大学生人人动手写词条,还把写好的条目带到工人、农民中去征求意见。担任这一版副主编的罗竹风在回忆这段历史时感慨:“有些东西不能靠人多,九亿人也不能把卫星扔到天上去。”“编《辞海》要走专家路线。”因此,编“未定稿”时,才有400多名全国知名的专家学者聚集到上海浦江饭店编修《辞海》的历史。

这群学界泰斗是值得记住的!他们中有数学家苏步青,历史学家周谷城,哲学家冯契,法学家张友渔,音乐家贺绿汀,画家沈柔坚,桥梁建筑学家李国豪,医学家沈克非、程门雪,古典文学专家李俊民、徐中玉,甚至还有带着“右派”帽子的曾彦修、李毓珍……巢峰告诉记者,在那样的艰难岁月里,这些知识分子在上海的浦江饭店受到非常好的后勤照顾,在“三年自然灾害”的物资贫乏时期,他们的伙食标准是“四菜一汤”(两荤两素)。

另有香烟、糖果、茅台(600519,股吧)酒可以买得到。

这样的集中进行了三次。1965年,《辞海》(未定稿)出版了。称之为“未定稿”是为了留有余地,目的是通过内部发行,认真听取意见,然后公开发行。然而,一场史无前例的“文革”浩劫爆发,第二版《辞海》尚未成为一部公开的出版物,却被批成“字字句句都是毒的大毒草”,辞海编委会成员90%以上都被打成牛鬼蛇神。

这对于中华印刷厂的工人们来说也是无尽的遗憾。毕竟,印刷《辞海》时,大伙拿出的是争当模范的劲头。厂里的老职工潘鹤山回忆说,接到未定稿印刷任务时,领导连夜把大家召集起来开会,说要以最好的质量、最快的速度完成印刷。

为此,厂里调整铅字的成分,加入了锡和锌,使之更经受得住压力。之前做的字模不用,全部起用新的字模。“辞海的词汇量那么大,要临时做出这么多字模不容易,那就日夜三班倒轮着来。”潘鹤山透露,印刷前,工人们对纸张、油墨进行测量,先打样张。印刷时,检测师站在机器前盯着,印出一批就拿来与样张对比,不达标的当场处理掉,为的是保证《辞海》每一页的颜色深淡一致。

“在赶工的那段日子,不少人以厂为家,通宵达旦工作,车间与车间、班组与班组间分工不分家。”参与《辞海》(未定稿)排版的黄德勋清楚地记得这样一个细节:因为长时间的高强度工作,车间一位女同志送孩子上幼儿园时,竟把孩子抱倒了,直到小孩哇哇大哭才发现……

一次不寻常的“冒险”

1979版《辞海》先后共印了300多万册,可是仍然满足不了社会的需求。与前两版采用传统铅印不同,第三版《辞海》印刷时已经用上了胶印工艺,效率比之前提高了四五倍。

1979年版《辞海》是《辞海》诞生以来修订时间最短最仓促的一版。1978年10月,国家出版局向上海传达中宣部指示:《辞海》必须要在1979年国庆节前出版,向新中国成立30周年献礼。屈指一算,离出书不足一年。

而当时,“文革”结束不久,以往参加过《辞海》编纂和修订的人要么下落不明,要么等待平反;继第一任主编舒新城1960年病逝之后,第二任主编陈望道也在1977年去世。1200万字大辞典的编纂工作,包括编纂队伍重新组织、作者修订、编辑加工、排、校、印、装,必须在这么短时间全部完成,谈何容易!

“最困难的不是时间,是指导思想。”巢峰说,在1978年12月25日陕西南路25弄进驻首批《辞海》编纂大军之时,十一届三中全会刚刚结束三天。虽然邓小平已在中央工作会议闭幕式上做了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的报告,但《关于建国以来若干历史问题的决议》是在两年后的1981年才做出的,对于“无产阶级文化大革命”等一系列重大理论问题和实践问题以及二三十年来“以阶级斗争为纲”的是非得失,并无明确说法。

关于“阶级斗争”、“路线斗争”这些词条怎么写?刘少奇还未平反,怎么写?康生怎么写?对国民党以及台湾问题怎么写?对孔子、海瑞等历史人物怎么写?一个接一个的具体问题都是疑难杂症,但都必须一一直面。

主编夏征农派常务副主编罗竹风专程前往北京寻求有关意见,盘桓了二十多天,无功而返。

《辞海》编辑部在等不到上级指导意见、编纂工作又十分吃紧的情况下,做出超越当时时代认知的惊人之举自行制定《辞海》修订处理稿件的具体意见。

这个由巢峰组织、《辞海》编辑部多次讨论,并最终由他动手起草形成的“《辞海》(合订本)处理稿件的几点具体意见”一共八条三十九款。“意见”大胆否定“以阶级斗争为纲”、“无产阶级专政下继续革命”、“资产阶级司令部”等说法。刘少奇未平反,就暂时不收刘少奇(【刘少奇】是出版后也是平反后,再版时作正面人物补收的);康生是反面人物,但当时评价极高,就不收康生(【康生】是以后再版时作为反面人物增收的)。

有好友好心相劝巢峰:“勿为天下先,不要好了伤疤忘了疼”;常务副主编罗竹风风趣地说“砍头不过碗大的疤,大不了再打倒!”;主编夏征农说“要我做主编,我就敢负责。”这样,这个“意见”就成为此版《辞海》的准则。

《辞海》编辑部的“冒险”,把握了历史洪流的流向,也最终赢得了读者的尊重。据巢峰回忆,1979年版《辞海》第一次印刷,印了8万套,几天就卖完,急等加印。可在那个历史转型期,纸张是稀缺物。于是,用银行贷款,到日本进口纸张。

与前两版采用传统铅印不同,第三版《辞海》印刷时已经用上了胶印工艺,效率比之前提高了四五倍。不过,终究是起步阶段,印刷时稍用力,油墨很容易嵌进纸里,形成黑眼字,需要严格的质量把关。当时,厂里出台了一项激励措施,看出一个黑眼字奖励1角钱,虽然钱不多,但大家都校对得很认真。

1979版《辞海》先后共印了300多万册,可是仍然满足不了社会的需求。当时一般人的工资是36元,而《辞海》缩印本的定价是22.20元,并不便宜,但就是供不应求。上海工具书店被蜂拥而来的人挤得没法了,甚至出台了新婚夫妇凭结婚证购买《辞海》的“土政策”。

巢峰透露,读者来信如雪片飞来,内容皆是求购《辞海》。湖北天门县一位读者来信说,为了得到一本《辞海》,他三年跑遍了周围县城以及武汉的所有书店,但仍是水中捞月一场空,恳求上海编辑部卖他一套。

生命力,“十年一修”

1981年1月28日,《辞海》“十年一修”的规则被敲定下来,三年后进入1989年第四版的编纂。

1999年版《辞海》收录了16000余张彩图,印刷时很费一番工夫,引进了国内第一个可以同时做精装平装的联动线。

为印制2009版《辞海》,厂里引进高斯八色轮转印刷机,一小时印50000印张,双面,可以同步完成印刷、折页。

金无足赤,书也没有完书,《辞海》的生命力在一次次修订中得到升华。

进入1980年代,改革开放让时代飞速前进,1979年第三版《辞海》的局限也显现出来。拿社会学学科来说,编辑部尽管邀请到社会学家费孝通撰写和审定该学科的条目,但也只收入了18条,根本不足以支撑一个独立学科。

除此之外,美学、伦理学等学科支离破碎,残缺不全;政治学没有脱离法学而单独成类;法学中,行政法、民法等内容相当单薄,经济法、国际私法等未列入收词范围;新兴学科、人口学、环境科学、空间电子学等社会科学和自然科学方面出现的分支学科、边缘学科亟须在《辞海》中体现出来。

1981年1月28日,在《辞海》主编扩大会议上,《辞海》“十年一修”的规则被敲定下来。三年后,《辞海》进入1989年第四版的编纂。这是《辞海》迄今耗时最长的一次修订,共花去五年时间。

到了1999年,再次修订《辞海》时,除内容大量修订增补,还新增“彩图本”。这是《辞海》诞生以来的首个彩色版本,承接彩版印刷的正是中华印刷厂。

据印刷部的陆兴男、洛鸣回忆,这一版《辞海》收录了16000余张彩图,印刷时很费一番工夫。当时采用的是四色套印,开机没多久遇上了套色不准的难题。“咬口进去没问题,托梢却不准,结果,人本来两只眼睛,却变成了四只。

大家开动脑筋,调整机器的咬力,添置喷雾设备,增加纸张的湿度使其更稳定,日夜奋战了两三天终于解决了问题。”而为了1999版《辞海》能装订得更精美,厂里从德国引进了马天尼精平装兼用联动线,这是国内第一个可以同时做精装平装的联动线。

事实上,中华印刷厂的许多新设备都是为《辞海》的印刷特意引进的。“这是印制2009版《辞海》的高斯八色轮转印刷机,一小时印50000印张,双面的,可以同步完成印刷、折页。”上海印刷(集团)有限公司战略发展部副主任王旭平自豪地对记者说,因为有了它,2009版《辞海》获得了由国家新闻出版总署评选的中国出版政府奖(印刷复制奖)。