茅以升图书馆 探秘"最简陋图书馆"馆长 珍藏着茅以升给他的信

前段时间,几幅被称为“中国最简陋图书馆”的照片,在网络世界流传甚广。这个破旧的图书馆究竟是怎么回事,照片中的老人又是谁?我们联系上了新疆建设兵团一二九团宣传科科长薛立秋、干事于杰,他们此前用一周时间采访了这位老人——

在新疆兵团农七师一二九团有一个著名的“茅以升”图书馆。而这个招牌“颇大”的图书馆,实际却是一个破烂不堪的土房,里面除了叠放在砖块上一摞摞的图书外,还充当着厨房。该屋的主人叫濮湖南,团场退休职工。

一位退休职工,本该安享晚年,为什么还要倾心办图书事业,而且,又怎么同我国著名科学家有联系呢?带着种种疑问,笔者和这位老人进行了深入的交流。

边扫厕所边泡图书馆

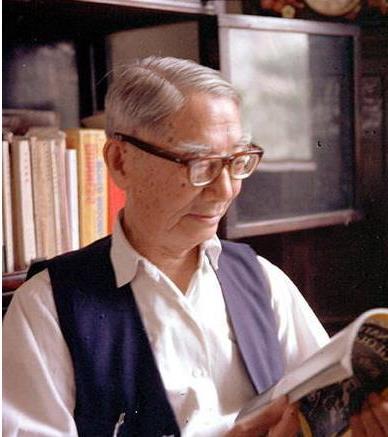

今年65岁的濮湖南,头发花白,不修边幅,戴着一副老花镜。他出生于武汉市,少年时代的他,就深深爱上了书籍,以至于从小学到中学的图书馆老师都对他印象尤为深刻,并经常“开小灶”供其读书。

“1960年,我考取了武汉轻工业技术学校。我们学校离武汉大学图书馆和湖北省立图书馆都很近,我的大学时代基本上是在这两个地方度过的,这段时间对我的影响最大。”大学期间,濮湖南就迷上了中国数学史。原本学制糖专业的他,毕业时被分配到广州一家效益很好的工厂工作。后因他的一再请求,被调回武汉,当了一名小学数学教师。

“当时我喜欢教书工作,空闲时间购置了大量数学史的书籍,有些属于珍贵的文献性资料。后来文革期间,书籍被‘清理’一空”。说到这里,濮湖南深深地叹了一口气。

1965年,濮湖南支边新疆,参加兵团的生产建设活动,曾立志做学术研究事业的他,对于农业生产是“门外汉”,因为产量低,被“罚”去看护林带,后来就承担起了打扫厕所的工作,这项工作一直做到退休。

工作的不尽如人意,并没有消释他研究数学史的热情,相反,他更痴迷于这种研究。为便于研究,也为了养家糊口,1980年,他搭建了一个简易式的帐篷图书馆,有事在连队工作,无事则钻进图书馆搞研究。

随着研究的深入,他产生了编撰中国近代数学史的想法,他认为这方面的研究在国内尚属薄弱地带。而时任中国科学院自然科学史研究所所长的李俨,被誉为“中国数学史第一人”(茅以升语)。要研究中国近代数学史,就必须从研究李俨开始。于是,濮湖南决定要编一部《李俨年谱》。

珍藏着茅以升给他的信

为编《李俨年谱》,濮湖南挤出工作之余的一切时间,“当时我妻子身体不好,还有两个娃娃需要抚养,我就夏天在连队干活,冬天在图书馆卖书,白天照顾家人,晚上就在煤油灯下搞研究。”限于当时新疆研究资料有限,他就到处写信求助,给相关专家学者、李俨的家人、朋友、学生甚至是与李俨有一面之交的朋友。

必要时,他还抱上研究成果,背上干粮和棉被,用边打工边行路的方式到北京请教相关人士。在北京,他举目无亲,饿了,就到饭馆讨几口饭吃;困了,便到北京郊外的露天水泥管中过夜。谈起他四次进京的经历,濮湖南开怀大笑起来,他说:“为了实现梦想,我可以做一切事情,我不认为那种生活很低下。”

他的执著精神得到了积极回应,1984年3月18日,这是一个令濮湖南终身难忘的日子。这一天,李俨的生前好友、著名科学家茅以升接见了他。谈起那次会面,濮湖南仍记忆犹新:“茅老当时88岁高龄,头发白了,但思维很好。

他身体有些虚胖,斜靠在一张软椅上。他幽默地说,‘李俨先生是我读大学时期上下铺的好兄弟,你整理他的资料,我感到很高兴,盼望你早出成果哟。’”半小时后,交谈结束,临别前,茅老还语重心长地交代:“以后有事可以找我,也可以直接联系秘书。

”据濮湖南回忆,“茅老是个很谦和的人,不摆架子,我请他签字,他就爽快答应了,但他手有些发抖,所以就在秘书帮助下,用木框框着写。”这次见面后,濮湖南和茅老继续保持书信来往。“我们前后通信十几封,他还在一封信中为我的图书馆题了字,邮了过来。不过,现在门口这个招牌,是自己在白布上随便画的。“他澄清着别人可能的误解。

1988年,“纪念梅文鼎国际学术研讨会”在黄山召开。应一位科学家、李俨的“忘年交”朋友邀请,濮湖南作为特邀代表,参加会议。而此时,濮湖南的《李俨年谱(初稿)》也已经完成。

尽管是初稿,但《李俨年谱(初稿)》的出现,还是获得了专家的一致好评。他的学术追求和精神,让代表们竖起了大拇指。得到专家支持,濮湖南的研究劲更足了,他于1989年申请提前退休,专门办起图书馆,专心研究起中国近代数学史。

据濮湖南说,此期间,他两次回武汉老家探亲,一次是母亲去世,一次是照顾妻子,即使如此,他也“偷偷”抽时间跑到北京登门拜访数学史界专家。没钱坐车,没有饭吃,他就给火车打扫卫生、清理厕所来换车票,换饭吃,从而“一帆风顺”地到了北京。

如今,《李俨年谱》已修订完成,他视若家珍,包裹在一层又一层的旧的发黄的纸里,紧锁在木箱里。他说:“如果能为后人编写中国近代数学史提供一些有价值的资料,我就感到很满足了。”

除了“搞研究”别无所好

目前,濮湖南仍住在相依相伴几十年的“图书馆”里,泥巴做的土墙已被腐蚀成凹凸不平的“麻脸”,而内部构造也因为日久失修变得脆弱,像一个飘摇在风雨中的小船,遇上天灾,随时有坍塌危险。躺在砖头板上的两万多册图书,显得发黄变烂。即使如此,到此来“淘金”的人还是络绎不绝。经常来此买书的小于说:“我只花几块钱就可以买到很有价值的书籍。濮老人很好,对钱看得很淡,有时身上钱没有带够,他就干脆不要了。”

对于濮湖南的独特人生,其好友李洪生深有感触地说:“濮湖南这样的人如今太少了!”濮湖南的爱心举动感动了一二九团的居民。

团机关退休干部葛政再在处理将近1000册图书时,将书全部捐给濮湖南的“茅以升图书馆”。团里有人需要处理旧书,往往以极低的价格(几乎相当于废纸的价格)出售给他。

现在,濮湖南每月领着近1000元的退休金,本可以有个安详宽裕的晚年,但他依然住在阴暗简陋的房间里,乐此不疲地搞研究,每天以啃馒头、炖清水面条度日。他没有积蓄,把大部分钱寄给了在远方已成家的一儿一女,甚至还资助过一位单亲家庭子女上学的费用。

谈到钱,他说:“我就喜欢简单,除去搞研究外,没有其他爱好,所以开销也小。我的身体还可以,只要我的子女都好,我也就没什么牵挂了。”现在最大的希望就是办一个真正的图书馆。……”(薛立秋于杰)