[新文学版本丛考]“唐弢文库藏书目录”先睹记

[新文学版本丛考]“唐弢文库藏书目录”先睹记

唐弢,文学版本

藏书读书

今年正值文学史家、鲁迅研究专家、藏书家唐弢先生九十周年诞辰。笔者有机会先期读到了即将编纂竣事的“唐弢文库藏书目录”(以下简称“目录”)。虽然只是文字形态的“目录”,而非活生生的实物展现,但唐弢藏书的“专业特征之鲜明、种类版本之齐全珍贵”,仍给笔者以强烈冲击。正如巴金老人所言:“有了唐弢文库,中国现代文学馆的藏书就有了一半。”

《中华读书报》2000年6月28日,曾以《唐弢藏书落户中国现代文学馆》为题,从大的层面上概述了唐弢藏书的数量与质量,也“冰山一角”地描述了个别珍罕的版本书刊。广大藏书爱好者毕竟没有机会亲见唐弢藏书的实物,所以“目录”的问世既是出版市场的需求,也是现代藏书目录学的需要。

“目录”分三大类:线装书、期刊、平装书。按书名、著译编者、出版时间、出版社、开本、签名本或毛边本排序。

从数量上看,线装书最少,期刊排二,平装书最多。线装书有四百余种。唐弢曾说过:“由于研究项目的变动,近几年来,我买的主要是‘五四’以来的旧书,尤其是期刊……这样,我和古书的关系比较疏远了。” 唐弢原有的线装书绝不仅止于这四百多种。

即便是在这少量的线装书中,也并非全部是古籍线装书,而是包括许多线装形式的现代出版物。如鲁迅的《木刻纪程》,董康的《书舶庸谈》,章克标的《文坛登龙术》,俞平伯的《忆》,林庚的《冬眠曲及其他》,刘半农的《扬鞭集》、《初期白话诗稿》,徐志摩的《志摩的诗》等。

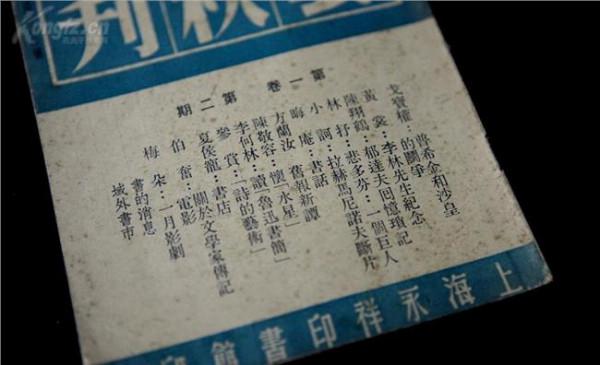

大量的近现代文学期刊集藏无疑是唐弢藏书的一大特色,但这一特色并不像平装书那样引人注意。唐弢说过:“我有一种想法,要研究某一问题,光看收在单行本里的文章是不够的,还得翻期刊。期刊可以帮助我们了解一个时期内的社会风尚和历史面貌,从而懂得问题提出的前因后果,以及它在当时的反应和影响。

”按照《唐弢藏书落户中国现代文学馆》一文提供的数据,唐弢的期刊藏量总数是“一万多册”,我大略数了一下“目录”中的期刊种类,约一千五百余种,以每一种十期(册)平均计算,唐弢藏刊的册数应当有一万五千册。

上世纪前半叶最主要的、最重要的文学期刊,唐弢几乎悉数搜求到手。如著名的晚清“四大小说杂志”——《新小说》、《绣像小说》、《月月小说》、《小说林》。

前三种唐弢所藏有全份,这是大图书馆也难以达到的水平。唐弢当时所得期刊主要来自琉璃厂松筠阁书店。松筠阁专营古旧杂志。这家书店的老板是有“杂志大王”之称的刘殿文,新中国成立后任北京中国书店期刊门市部主任。

唐弢对松筠阁报有感情,从那儿得到了不少帮助。可惜的是,唐弢的书话文章权有极少的几篇“刊话”涉及旧期刊。旧期刊的文献性、史料性、线索性的潜质,远远未开掘出来,真希望有关方面的研究人员能利用好唐弢收藏的期刊,撰写出一部《中国现代文学期刊史》来,那真是一件填补现代文学史研究领域空白的善事。

平装书,是人们对近现代出版物的俗称,以区别于线装书。唐弢的平装书可不是普通的旧书,而是“百计难求”的新文学绝版书。唐弢这方面的丰富收藏,早已通过他的两本书话而广为人知。但书话所及“只是我看到和谈及的极小的部分”(《晦庵书话》序),仍未能满足“馋得够戗”的藏书爱好者。

而“目录”的编纂多少能满足一些读者的渴望。笔者大略数了一下“目录”中平装书的册数,为一万余种,二万余册。这其中多有复本,如知名度与珍稀度很高的《域外小说集》,即有1909年的东京版,另有群益书店1921、1924、1929年的三个版本。

巴金的《死去的太阳》竟藏有五个版本,郭沫若的《水平线下》也藏有五个本子,萧红的《生死场》藏有四个版本。有些很珍罕的书籍,并不像外界猜测的那样皆为初版本。如俞平伯的诗集《冬夜》,“目录”中标明仅是“四版”和“六版”,蒋光慈的《冲出云围的月亮》是“再版”和“六版”。

毛边本和签名本之多之精,更是唐弢藏书高质量的标志之一。毛边本至少藏有一千册,签名本也约有千余册。凡是文坛名字,唐弢差不多都有他们的签名本。

《月界旅行》和《地底旅行》在鲁迅译著单行本中,可称为“新善本”,是非常难得的。唐弢曾说“我寻找多年,一直没有获睹庐山真面目。五四年冬,上海书商从浙江镇海乡下觅得《月界旅行》一册,携来求售,索价七十元,令人望而却步。

当时躇踌再四,终以三十元现钞,再贴上一些零星书籍,才算成交。不久,上海鲁迅纪念馆购得了《地底旅行》一册,为了使两书能够相映成辉,今年鲁迅逝世二十周年纪念时,我就把这册《月界旅行》送给了新建的鲁迅纪念馆,使鲁迅先生所译的儒勒·凡尔纳的作品,能成全璧。

对先生,对凡尔纳,都是一件难得的奇遇呢。”查“目录”,《月界旅行》仍在目,大概唐弢在以后的访书中又寻觅到复本了。曾与唐弢有过“同场竞技”经历的姜德明先生回忆道:“我与唐弢生亦书坊里的朋友。

六十年代初,每星期日的上午彼此都在国子监的中国书店相见。……我常恨自己眼拙,精品多随他而去有一次在海王村,我在一排书架前横扫一遍,估计难有好书漏网。不想他跟在我后边,一眼便从架上抽出一本鲁迅在东京印的《地底旅行》。

此书极罕有,我不免大吃一惊,失悔莫极。唐先生则当场示我淘书的经验:此书既小又薄,书脊上也无法印书名,插在架上很不显眼,你怎么可以轻易放过这种薄本小册子呢?我至今只存鲁迅在东京印的《月界旅行》,虽然也是珍本,但是《地底旅行》更难得,却白白地从我眼前滑过去了。”

几万册藏书,几万个日夜,里面该有多少有趣的故事?该揭示出多少做人与做事的道理?几万册藏书,几万个日夜,它容纳着唐弢的全部生命,它真正是近现代文学史的宝贵文化遗产,它一部来自一位藏书家毕生为之奋斗的努力。(旧书信息报)