伯格曼渴望 伯格曼回到天堂:希望那里有人可以与你谈电影

2007年7月30日。夏天的一个庸常周一。瑞典电影大师英格玛伯格曼的女儿宣布伯格曼在瑞典东南法罗岛的寓所里于睡梦中悄然辞世——他在这个月的14日才庆祝了自己89岁的生日。

我曾经在数周以前参加过圆明园边上一个关于杨德昌的纪念放映会,组织者有心,人们念着“世上已无杨德昌”感怀于台湾新电影运动的韶华易逝;不想如今我们却要念着“世上已无伯格曼”为又一位大师的离开扼腕。即便二战后欧洲电影运动的华彩乐章和影史地位不容抹杀,我们却不得不承认伯格曼的离去迫使我们回望一个电影时代的孤独背影,不知道用“结束”这个词是否显得太过伤感和不敬……倔强的老灵魂们一一远行,他们却又似从未离去:影像灼人,我或许可以说每当我们身在光影的流动中不无感伤地逆流而上,老灵魂们也正通过这些影像重访人间,他们无所牵绊,无谓惧怕,他们归来,继续追问生命的终极意义,也质疑这荒唐年代的愚蠢和浮夸。

伯格曼虽对死亡并非完全无畏,幽灵却并非他的忌讳,正如他不忌讳任何镜像和梦境中的幻光魅影,不忌讳任何密闭暗室中的窒息和诡异:对他有深刻影响的瑞典现代主义戏剧家奥古斯特·斯特林堡的名作《鬼魂奏鸣曲》是伯格曼最早导演的戏剧之一,而他生前最后一部舞台作品则是易卜生的《群鬼》。

1956年伯格曼的《第七封印》中武士与一身黑袍、脸色苍白的死神对弈的场景正是因为那时的他“对死亡充满了恐惧”,他说:“经由死亡,我即化为乌有,穿过黑暗之门。

等着我的,全是我无法控制、预料和安排的东西,这对我来说,有如无底的恐惧深渊。”对伯格曼来说,生存必须被赋予意义,尽管人们对意义的探索总是无功而返,然而在貌似无边的黑暗中,“最危险的路径也许才是唯一可通过的道路”。

伯格曼的存在主义哲学不同于萨特,当萨特论到“存在先于本质”,伯格曼却不愿放弃他对神的信仰:“无论如何生命都要继续。我相信生命,相信此生,相信此生之后的来世,相信各种形式的生命,而死亡其实也不过是生命的一部分。”

在伯格曼的自传《魔灯》中他曾经提到英格丽·褒曼同他在《秋天奏鸣曲》片场的一次谈话。彼时的褒曼癌症手术后便旋即进入剧组,且被通知癌细胞有扩散迹象,她对伯格曼说,“你知道,我现在还活着,时间可都是借来的。”伯格曼深感赞同,他说,是的,时间可都是借来的。

世人皆知,从制片、编剧到导演,伯格曼全盘负责自己的影片,他却又不独美于电影领域,并且曾经在患病的情况下于六周的时间之内执导两部戏剧作品,虽然有人论及研究戏剧的人很少对伯格曼的电影感兴趣,而那些影评人也不会去关心他的戏剧作品,但戏剧和戏剧舞台对伯格曼的意义正如他自己所述:“是开始,是结束,是一切的一切”。

伯格曼六十年代初被选为瑞典皇家剧院的院长后便大胆进行改革,也多次为瑞典广播和电视台执导作品,如他生平最后一部担任导演的作品《夕阳舞曲》(又译:萨拉邦德,SARABAND,2003)便是一部连续剧。

早在1960年美国《时代周刊》便有论者形容伯格曼早为“魔鬼”所掌控,而此魔鬼无它,正是一种近乎癫狂的伟大创作力。而当我们对法国新浪潮、意大利新现实主义如数家珍之时,却不应该忽视伯格曼似乎是用一己之力成就了战后的瑞典电影,即便他的大师身份反令他陷入另一种孤立——“已经没有我可以与之共同讨论剧本的人了”,他在一次访问中说谈到,“甚至在电影完成时也是如此。

只有沉默。”而据说各大电影节上的瑞典电影都要经过伯格曼的挑选,他的权威和评选标准也使新生的电影作者和观众颇感压力。

但是当大师离去,人们却开始试图在瑞典甚至北欧新进电影作者的影像中搜寻那熟悉而冷峻的注视,奢望他们恰如其分地继承了伯格曼对那些与存在有关的宏大命题的深切关注:生存、死亡、信仰和人之于宇宙的关系。

很大程度上,李安说得没错:北欧人对生命意义追根溯源式的追问和思考与这些国家的极端气候不无关联。斯堪的纳维亚的醉人夏日稍纵即逝,冬季和严寒本身所昭示的隔绝和沉重主宰着人们的精神走向。难怪瑞典剧作家索德伯格(Hjalmar Söderberg)认为很多瑞典人都身陷“肉体之欲念与精神的恒久孤寂”的两难之中无法轻易抽离。

此间,有一种对存在的探索不动声色,它看似太安静,但是对18岁的李安来说,这种平静却具有深刻的精神向度,其摄人力量能直击灵魂,令坐在银幕面前的他竟震撼至无法言语,他于是反复观看这部叫做《处女泉》的黑白电影,并且做出改变一生的重要决定——伯格曼也由此成为开启他电影之路的精神导师。

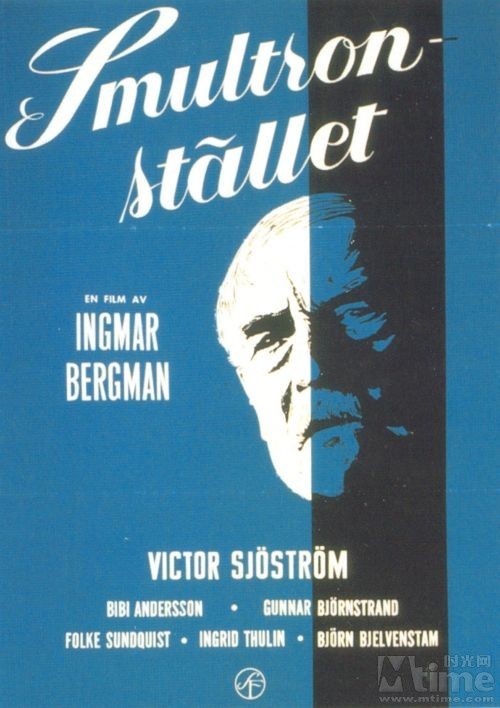

如若我们把“导师”这个词继续发挥,似乎不能不提美国导演伍迪艾伦(WOODY ALLEN):几乎从每一部早期艾伦的主要作品中人们都可以发现他对伯格曼的“借鉴”:这可以是如《安妮霍尔》中男主角对伯格曼的口头致敬——他声称自己最喜欢的电影是伯格曼的《面对面》(FACE TO FACE),可以是《影与雾》与《解构哈里》中对《野草莓》和《第七封印》情节上的遥相呼应,甚至多年后当伍迪艾伦自己的影片不再执著于如伯格曼般作对存在的严峻思考,精神上他却从未真正远离这位在他还是一个十几岁的孩子的时候就给他带来心灵震撼的大师;他也始终无法忘怀自己当时观看《野草莓》的感受:“我始终能够忆起从第一个和梦有关的怪谲场景开始直到最后一个感觉静谧的特写结束,整个过程中我口干舌燥,心脏狂跳”。

很多人,包括伍迪艾伦,都会被伯格曼自传中一段娓娓道来的儿时记忆打动,这段往事和伯格曼十岁的时候得到的一份礼物有关——这是一盏“魔灯”,它可以将影子投射于墙壁上——而正是这盏魔灯见证了伯格曼对电影的一见钟情,他回忆道:“我的椅子坐起来很舒服,房间温馨,而当魔灯的第一副影像在墙壁上抖动着投射出来的时候,我的房间也逐渐变暗。

除了投影室中安放的投影仪所发出的轻微的嗡鸣声,一切都如此宁静。影子这个时候移动起来,把面孔转向我,恳请我关注他们的命运。如今六十年已如白驹过隙般逝去,但是当初的那份激动却始终未曾改变”。

伯格曼已逝,老灵魂出游,“艺术电影”的一个光辉岁月已经渐行渐远,人们焦急地问还有谁还留在我们身边,于是默念安东尼奥尼和戈达尔的名字,如同默念生还者名单,又似乎不过是试图拿这些名姓作咒语来封存一段过往的崇高,并且拒绝对生存作如此痛苦而深邃的思考,哪怕这思考只剩一个姿态,影像从此真的只有表面,虚幻只余空洞和渺小,伯格曼当初如儿童般的诘问“我们为何必须生存”(来自《冬日之光》)却在这个喧嚣年代显得格外刺耳……