许江 葵是我的人生 写在许江作品边上

许江 许江 葵是我的人生 写在许江作品边上

我们内里是那金色可爱的向日葵……

mdash;—艾伦·金斯堡:《向日葵箴言》

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁,所思在远道。

mdash;—古诗十九首

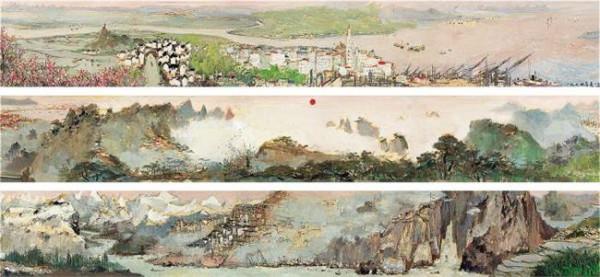

在画家许江的油画新作中又看到了向日葵。许多葵。

三年前的“远望"展时,画家就以他的“葵园"系列让观众难以释怀。时至如今,看来画家已经为葵所迷。在一首诗中,画家更直言“葵是我的人生"。于是举目所及,大大小小的青绿赭黄,皆是他的“迷情迷思"满怀了。这葵之风景,不实见于身边的都市框格,无论是早年家乡土壤上的几株,还是到西北边陲或马尔马拉平原上的如海波涛,都已经融为意象,成为画家的“众多机缘",即童年、父母、师长及其跌宕起伏的生活和我们承受的这个时代“所共同酿造的一场关于未来历史的远望的剧幕"。

这场剧上演的是发生于天地之间的人世的风景,凝聚着画家的人生之思,诉说着“一个群体的精神状态"和一个共同的时代。

“葵藿倾太阳,物性固莫夺。"

葵,是有故事的。

在古罗马诗人奥维德的《变形记》中,痴情于太阳神阿波罗的女子克里缇感动了天神,得以化身为葵,永望所爱。而在古希腊,葵却早已是太阳神阿波罗的上一代;葵就是太阳。而我们中国的传说里葵则是农姑明姑所化。她虽失去双目,却仍在身后化而为葵追求明亮的太阳。葵,这“太阳之花",成了长在大地上的太阳,或大地之子对太阳的向往与渴慕,就这样默默而立,从中到西,从古至今,直到众神黄昏牧歌熄灭的年代。

这故事是浪漫的,虽然也不免有几分哀愁。

我看许江的“葵园",却少见浪漫。他说这葵并不总是向着太阳,而是“独自倾心,向着同一方向。那里曾经是太阳升起的地方"。这对大地的执著是沉重的乡愁,这葵无语,这葵园满怀心事。“心事浩茫连广宇",天地之间,一片寥落苍茫。

葵,这天地之间的物事,就这样背负着四时流转,风雨飘摇,就这样承载着一种无言的命运,默默坚忍。大地埋藏着多少的历史与记忆,正如天上飘扬着如许的传说,却隐而未发,无语问苍穹。“冬天到了,春天还会远吗?"雪莱在他的《西风颂》中歌唱。

可那是不列颠的西风,即我们的东风;在我们的西风中,葵只能消瘦老去。这即是地上的消息,痛苦的诗意。每每看到这样的葵,不论是老卒衰微还是少年羸弱,都令我这时欲“逃避"的观者心生警肃,欲罢不能。

画家在谈到他的“葵园"时,提及“悲剧"和“废墟";而这其实都是太阳之下大地之上的常事,天道无情,万物刍狗;可是天地亦有好生之德。葵之命运,藏于这生灭交错的消息。

想到凡高,因为向日葵。

1888年,居于阿尔时期的凡高迷上了这里的向日葵,要画下来装饰他的画室。这时的凡高正着迷于日本版画,他要用高亮的黄画出他自己的向日葵,于是诞生了他著名的“向日葵系列",评论家眼中的“植物画中的蒙娜丽莎"(休斯语)。人们多认为,这瓶中的向日葵乃是“感恩"的象征,因为这位“传教士文森"如此虔诚。

可是我们这里要关注的却是一位诗人,W.H.奥登的凡高。因为他好像并未为凡高蒙娜丽莎般的向日葵所迷惑。诗人自己动手编辑了一册凡高的书信出版,名为《自画像》,其实是借此机会端出了他心目中的画家形象,并对现代艺术家的艺术及其时代的关系进行了自己的解说。

不过在谈奥登的艺术见解时先要破除几分迷惑:在一班艺术评论家看来,这位诗人对艺术可谓一窍不通。为此,或者有必要引述那位前辈诗人波德莱尔的略带严厉的意见,因为这些评论家们可能只是些“专栏作家的水平",“艺术对于他来说是一桩清晰容易的事情"。

而对奥登来说,至少凡高的艺术并非如此清晰易识。因为正如凡高本人在其书信中所说,如果你只盯着画只关心画面,你就会看不到他生活中的其他部分。换言之,他就看不清自己、他人和他的时代。

在凡高的绘画中,奥登关注的是其中的痛苦。凡高认为自己画出了痛苦,他的风景是痛苦的风景,他用风景来呈现他的痛苦,世界的痛苦;因此他没有必要“走进历史的客西马尼园"。他的痛苦的风景即是历史,这历史是痛苦的历史。凡高艺术的伟大,在奥登看来,正在于它们在“灾难中保有它们的宁静黄昏"(凡高致提奥信中语);凡高的风景,是灾难中的宁静的风景。这样的艺术家凡高,毫无一丝“浮华的感恩的满足"。

问题是:世界何时开始变成了艺术家眼中的“灾难"?这或者也能部分说明,凡高为什么终其一生也没有卖出一幅画作。

凡高生活在那样一个时代,那时人们相信,“进步"就像上帝本人的步伐一样无可阻挡,无限推进。阿尔小站的隆隆火车还未毁灭阿尔怒放的向日葵与宁静的麦浪;也许直到如今阿尔还是如此宁静,一如从前,可是世界的田园却已经四处颓圯,阿卡迪亚之梦一去无痕。

世界的废墟面容,历史的灾难本色一天天显露出来,避无可避。正像本雅明在其历史哲学著作中阐释过的保罗·克利笔下的那幅《新天使》:天使面对不断积高“长"入高天的废墟满脸惊恐,他意欲补救,却又无能为力地被巨风吹得展翅而飞。

谁是人间的天使,“历史天使"?谁来收拾,谁来安慰,谁能重建心中的堡垒?

而灾难也会生长,会“进步"。波德莱尔生前预言,他死后一百年人们就会认识到他的伟大;而事实是,他刚死去不久就获得了最高的荣光:因为灾难“生长"得太快,出乎意料,人们已经像他一样看清了丰碑已成废墟的历史真相。但灾难仍在“进步":幻象丛生,奇观世界,不知何谓的城市进程。

索菲亚·罗兰演过一部影片就叫《向日葵》。相爱的男女因为战争而无法厮守,那温暖的向日葵只陪伴永失所爱的孤独惆怅。如果说他们身处灾难,那么新一代的灾难就“高级"得多了。在影片《电视台风云》(1976年)中,我们看到了“电视一代"的诞生:他们是灾难的最新形式,是废墟人的典型。

剧中的老人麦克这样总结了这代人的特征:对痛苦无法感同身受,对幸福一无所知。他们没能力去爱,工作工作工作,直到崩溃,从大理石与钢铁大楼上一跳而下。

这就是现代生命的灾难形式。人,在这成了“人形生物"或说人形机械;被使用到被销毁,了无生趣。痛苦,如果有也是转瞬即逝,因为记忆是累赘,最好清除。正如昆德拉说,对过去记忆的丧失将使“人变得比大气还轻,会高高地飞起,远离大地即真实的生活。他将变得似真非真,运动自由而毫无意义"。这就是“生命中不能承受之轻"的原因所在。

惟因如此,凡高的艺术才要“保有灾难中的宁静黄昏";只有宁静中方能感受生之痛苦,体会作为“被造物"的人的脆弱与尊严,方可倾听,倾听过去记忆中的低语,凝视历史深处的微弱的火星。不然,灾难仍将一往无前,直落入万劫不复的深渊。

拯救在哪里?拯救之道,在于找回那尚有痛感的肉身,那仍愿在废墟的瓦砾中翻寻过去的心灵。找回大地,故园在大地之上。路在脚下,脚下是大地。“葵又总让我们想到人。那一张张可见的花盘,仿佛通神的脸,带着宿命的表情和意识。"人不得不寻求拯救,因为灾难已成命运。人之为人,正在其不得不承担命运。许江的“葵",也成了“视觉的寓言",命运的风景

“你们把这怎么处理呢?保留吗?不过也随你们吧,反正拍出来就是你们的作品了。"德里达曾对电视录像师们这么说,略带着微笑与讥讽:在对即将滋生的自己的图像生存,这位哲人似乎并未做到泰然任之,虽然这任之是显然只能如此。那凝视的眼,那远望的眼直射进一望无际的虚无。

要找回源自生命血脉呼吸的看,也许应该回返到童年,重握天真之眼。德里达说,人的眼睛是不老的,他的看和童年时光一样未曾改变。果真如此的话,那么生于斯长于斯的电视一代们的童年之观看又能如何?于是,在乔斯特的电影《画迷在纽约》中,那绝望于城市生活的马克,“生活就是看屏幕上的数字变来动去"的华尔街经纪人也许只能走进博物馆来看维米尔:那女仆的神秘的双眼在诉说着什么?这是当年艺术之眼与心与手的关联交织构画所呈现的活生生的时光与世界;这生命的行迹邀请今日之眼踏上征途,离开身在其中的时境作心神之游,远而返,及于近。

这是古典的召唤,人的久远的记忆被缓缓点燃,进入曾经的时间,传统的世界。这里生命如流,未曾被割成分分秒秒,再被机器计算着高值。“艺术是对美的记忆",波德莱尔说的是传统。

在许江的新作中,他用水彩作葵,正是他对本土传统日渐重视的标志。他认为,“在我们今天这个图像时代,在这个不断制造视觉奇观的时代,绘画就是要为我们提供一种直观的基本的视觉建构方式。"因此他的水彩作品应该是他回复绘画性的必然之路。

在他看来,“我们今天所说的‘世界’,不是一个简单的空间,而是包含着我们的周遭及其过去、现在、未来的整体。本土性是使我们和这个世界同在的相互生发的因素。水彩具有独特的即时性、表现性、本土性,这使得它成为最具绘画性的种类。

"而这里的“本土性"不容忽视。这并不是说作为油画家的许江采用了更具本土特色的和中国水墨有着千丝万缕联系的水彩来画他的葵;而是说,作为传统与个人机缘的内容,水彩就已经是他与这个世界打交道的方式了。这不止是中西古今的问题,因为传统就在当下的世界之中;通过记忆在向我们发出微光。许江的“葵"里有他的期待

许江的水彩葵,流动氤氲着他别样鲜活的思索。看来,他对山水园林的倾心其来有自,莫不与他对生命对生活世界孜孜以求的画家之心息息相通。

除了葵,许江的新作中还出现了莲实。

这一次,迷恋于葵的画家用青铜塑造起枝枝荷茎,还是令我有些惊讶。不过想来也并非完全偶然,向日葵不也叫作“望日莲"吗?先人命名确有意味,“莲"者,“怜",爱也;向日葵原来生长于大地之上,却把爱给了天上的太阳。

就这样,自然、神性与人性奇妙而又简明地融为一体了。葵与莲,无疑都有着强烈的信仰与思想意味——“他们总像是在思考",画家乔耐这样描绘向日葵;可较之葵,莲却更具传统文化意味:看到它,谁不会想起“花之君子也"这样的中国式赞辞?的确,从这个强力的符号着手,我们或许正可以考察一下许江对传统文化的倾心;当然,传统艺术是这文化中最令画家珍视的生命机制。

许江喜谈“山水"。这两个字,本身就蕴含着深广的文化记忆。孔子说“仁者乐山,智者乐水",这山水于是就与仁智之人联在了一起。山水原来是人的山水。一曲《高山流水》,一句“巍巍乎"、“洋洋乎"的赞叹,赋予了山水对“知音"的期盼。伯牙、子期的相识相期,终化成山水间的一阙歌诗。天地有大美而不言,惟知音者自山水听之罢。有了“文质彬彬"的君子,才有四时佳景的山水,才有山水相亲的“和"之境界。

许江不止一次地援引里尔克的名文《论山水》。看来,冯至先生的翻译别有深意,这里的“山水"应不过是如今愈发平常的“风景"二字;在这里,里尔克吟唱的是人的又一种孤独,因为“一切物与人的结合都退至共同的深处,那里浸润着一切生长者的根。"这山水是人间的山水,这根退到了大地的深处。

“风景"一语值得玩味。景者影也,并非实物,捕风捉影,而成“风景"。它的意思,正在变幻不实。在我们这个图像时代,没有比这个词再有代表性的了。风景随处可有,风景随时可造。且举一例。我们不妨看一下英国摄影师Jennifer Baichwal拍摄的电影《人造风景》,一幕幕触目惊心、令人发指的生活现实,在他的巨幅摄影中一变成为“优美"的艺术“风景":有色彩,有构图,有想象;可是,这绝非“山水":这不是由那个根源生长而来的,这不是天地的制作,而且更重要的,它不可居,不可亲,对人也无期待;人无法从中听到“大美"的宁静之声。

或者,许江的“向日葵"也不妨作山水观:他的葵“一头扎入土里/一头向阳光发射大地的卵液",以敬畏与优柔的执著传送着天地的消息与关联。这是无山无水无人的山水,这是历史天翻地覆山水变异的命运的画面。这葵“坚守大地",期待着辽远的未来。正如画家自语:“风景不止于景,山水自创天地。我画葵园,只在这葵园中怀一份期待。"

许江的向日葵画作有的名叫《葵园》。

如此浩浩荡荡的葵众,谁围而“园"了它们?我曾这样疑问。我也明白,这园中是要安排画家的一份期待,来寄寓“风雨江山外"的“万不得已者",即那点“词心"或者说“诗心"或“画心"。他的葵园景致,也确每让我兴起劫后江山风雨瘦、“萧条异代不同时"之感。

风雨之中,尚有故园可返,毕竟给人安慰。于此,这画上葵园自然也是画家的心灵之“家园"了。作为画家,许江以画笔栽葵成园,用绘画来建构直观的知觉经验,重寻生命的生机与生趣;如果说这话听来不免有几分“西化",他近来对画外之园的关注就显得十分传统、十分突出了。

许江引建筑家童巂先生的解释,认为“园"字的繁体“園"完整地表明了我们平时所说的“园林"营造之最简明之义:围墙之内有山有水有屋舍有人,组而成园。他又写《山水撷心》长文,细致谈论了他对中国传统园林与山水精神的见解,以及对中国美术学院象山校园建筑的看法。他的理想,是令莘莘学子在这园中得山水之助,涤荡心胸,开启心智,在一个事物交相响应的小世界里鸢飞鱼跃,活活泼泼。这造园之义,正与葵园之义一脉沟通。

在许江看来,中国传统文化的要义在于诗。而“诗人的命运就是‘游’。游,注定是诗人最后的归宿。"这“游",或者就是游目骋怀、心接天地之游,也是画家所说的“灵魂的漂泊"。这灵魂,什么园可以安放?园不是“家";家是心之所在。

那痛苦的诗心如今越来越受遮拦模糊,一如山水不复从前。在这地球早成图像中的“小小的地球"之时,在风雨如晦的精神年代,对天地的无情,历史的冷酷,画家内心充满了警醒。“当我们进入和逃离的时候,总有一种危机的倾向笼罩着我们。

我们以拒绝的方式与命运幻象相伴同行……于是,我们成为双面人……所有的巨构都是幻象,我们已经习惯了恐惧与拒绝,就像我们习惯了我们自己。我们所要俯拾的就只有现见的片断,以及片断之间颤若游丝的拒绝的气息。"许江写道。园虽好,终不可久居,画家迷恋的,或许只能是记忆中的心灵的山水。

诗人造园。却不能造山水。他可以游山近水,而造山水是天地的事。我觉得再美好的园林,安放不下真诗人的心,因为他的心是飘泊的。因此这葵园,是许江的心造之园,心境的山水。这里,孕育生长着他的孤独与求索。路漫漫其修远兮。是的,“答案还在继续,东方美学注定活在未来的历史中。路却正在脚下。"许江说。

许江谈画家画艺,标举一个“和境":“当其得意时,心与天壤俱。"而能造此境者,是“学者型画家"。

在他看来,“学者型画家所指向的既是诗、文、书、画兼通的通者,又是得天机之精、入自得之妙、不为一艺所拘束的天地心胸相通的通者";他们能将“那胸中万不得已"的诗心“在可见和不可见之间,在倾听和专注之间,在牵挂和相望之间,在‘随物宛转’和‘与心徘徊’之间,通行无碍,呈一个和境,得万千气象。

"这真是令人油然神往的境界。也许是出于对可能的过分浪漫化的理解,许江又另外作出平实的解说:“学者型画家并非某一类特殊的画家,而是某一类人群的精神形态。

所谓学者,就是一类善于思考、穷极事物之理的人。《大学》中说‘格物致知’,‘诚意正心’,就是要求将事物放在它应在的位置上去,在‘知物’与‘知己’之间推极道理,从而澄明心意,供养心志。

这实际上是成事者的基本方法。学者型画家就是将绘画作为诚意正心的学术来如此这般地推演的人。"这样的艺术家,用最简单的话来表述,或者就是“君子":“君子不器"的君子。

说到“君子"这极具传统意味的名字,我觉得《论语》中的几句或许非常适合于许江推重和期待的“学者型画家",即“志于道,据于德,依于仁,游于艺"。志于天道,据于地德。德者得也,于大地之上行有所成之谓。有志有据有所依,才能意诚心正,这时的君子方能“游于艺"。

而这里的“游"却不是飘泊之“游",而是游泳之“游",如鱼在水,涵泳工夫兴味长的。这里的“艺"既为“六艺"之艺,也可为会通不器的“艺术"。这是艺术之美,生命之美,“诗意与人心正是从这里得以生生而不息。

"中国古人说画艺,本来就是要化育人伦、敦助教化的;加上“学者型",原来是为了强调之意:毕竟,脱离缘发境域的技艺如此繁盛的今天,陷阱与幻象波谲云诡。学者型画家,期许的是一份思的清风明月。

许江画葵恋葵,到这里愈加明了。葵之花语为无言的爱,他笔下的向日葵确像这上述的君子;天道、地德、人仁都形象化在这植物身上。这是学者型的联想并不突兀:谁不觉得,这葵里奔涌着作者的理想与深情?

我用一支画笔种葵

葵是我的人生

我是葵久久守望的来归

这画家的自况,是自励,也是写实。他说的“和境"或者即为如葵般持守下的“望境";“那地平线的远方中,总有一个自己,一个陌生的自己,一个自己之外的自己,一个返观自照下的自己。"一个更好的我。

“心事浩荡连广宇,于无声处听惊雷。"

有些奇怪,在注目许江笔下的《葵园》等作品时,我心里常常跳出这两句鲁迅的诗。沉重的姿态,烧焦的面孔,也掩不住一种激情,正待破土而出。这惊雷声声,当是春雨的预告。我不禁怀了一份好奇和期待,那春和景明、和风习习中的葵园,又该长成怎样一种光景?鲁迅说得好:“愿乞画家新意匠,只研朱墨作春山。"

这期待,也并非毫无原由吧。

博宝声明:博宝艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。