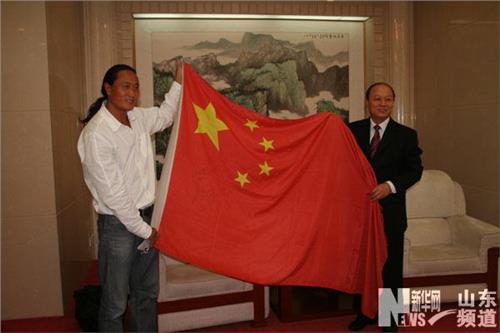

翟墨的妻子 翟墨:让日本人记住了我的“日照号”

如果说早时的翟墨全身心追求的是个人与大海之间的纯粹自由,现在的他身上显现更多的则是血性。8月3日早上,从距离钓鱼岛66海里处发出第一条直播微博开始,作为"中国环球航海第一人"的他便再次走进公众视野。

钓鱼岛问题在中国并非一个新鲜话题,但谁也不曾想到,一个纯粹的山东艺术家会和它发生联系。这就是为什么,当翟墨在微博上宣布他的船向着钓鱼岛进发时,人们会感到如此惊奇。从艺术家、航海爱好者到意图登上钓鱼岛的"行动者",这些年翟墨究竟经历了什么?

"从2009年开始有了去钓鱼岛的计划,这次成行是因为天时、地利、人和。"翟墨告诉记者,一个中国航海人被钓鱼岛所吸引是早晚都要发生的事。临行前他作了最坏的打算:"船沉了,我留在钓鱼岛。"

想告诉日本,中国还有这样的人

作为山东人,翟墨的肤色竟然是那种浓得化不开的太阳色。

只有被海水和日光经年累月洗刷过的人,才配得到这样的肤色。即使他坐在你面前,打着电话,张罗着饭局,你也从心里知道,下一秒钟他就可能抛下陆地奔向海洋,因为他说"海洋是我的生命"。

桌上的笔记本电脑里,记录着他这次去钓鱼岛的视频。镜头里看过去,大海竟是弧形,强烈的日照让帆船的帆和人的脸都泛着白光,飘在船头的五星红旗因而显得格外抢眼,海洋的广袤使得一切移动都没有了速度,而不远处,钓鱼岛在洋面上凸起的小丘则分外清晰。

8月3日那天,翟墨站在船上久久望着这个意味非凡的小岛。从当天下午进入12海里,一直到晚上八点多钟,翟墨的船只始终徘徊在钓鱼岛附近。他距离钓鱼岛最近的一次是3海里,那也是翟墨个人航海史上最为热闹的时刻。整个过程,翟墨的船与日方海保厅的船对峙数小时,最后由中国执法船和日方船一起"送出"40海里。

有趣的是,为了这次航海,翟墨还把自己驾驶的船命名为"姜太公"号。

过去人们所知道的翟墨,是一个航海人,又是一名艺术家,但很难想象他会做出这样一件富有政治性的事情。对此,翟墨告诉记者,看上去这的确是一个很政治化的事情,但就是因为自己是一个航海人,所以更向往的是自由,就是那种想驾着船可以去往任何一个海岛和任何一片海域的自由。

在一个航海多年的人看来,钓鱼岛是最美丽的一个岛,也是最难上的一个岛。翟墨说这不仅仅是他的一个情结,也是中国人的一个心结,可能航海之后才会对海洋意识更敏感更重视,"中国如果真的想要成为一个海洋强国,就要走出第一岛链,第一岛链唯一的咽喉就是钓鱼岛,就像当年撒切尔夫人为什么要老远跟阿根廷打一个马岛战争,是因为它是一个重要的战略位置。

中国过去一直在这方面意识很薄弱,我这次去钓鱼岛就是想让更多的中国人知道,钓鱼岛是中国的,这块地方无论是谈判还是其他手段,都必须要拿下。也是想告诉日本,中国还有这样的人。"

一直有种回家的感觉

记者:3海里外的钓鱼岛是什么样子,你当时是什么心情?

翟墨:那么大一片海,就只有那座岛在前方,很小,但看得非常清楚,我当时非常激动,看到钓鱼岛感觉像是阔别多年又回到了家乡。但激动的同时心里又有些惆怅,因为可能这辈子不会第二次见到钓鱼岛了。

记者:当时一直有日本海保厅的船在拦截你?

翟墨:我一进入靠近钓鱼岛30海里,对方的船就发现我了,他们一直在拦截我,我就直冲他们开过去,我一靠近,这条船就启动,另外一条船再拦截,他们没想到我这么生猛。我数了一下,对方有7艘船在拦截我。

记者:在你个人的航海史上,怎么定义这次行动?

翟墨:对我来说这只是一次航海活动而已。包括训练、前期准备,也带了一批业余爱好者,都是个人行为。但在感情上,去钓鱼岛一直给我一种回家的感觉。既然是中国的,我就想去看看。我计划是登岛的,没有登上也不遗憾。到了3海里已经很好了,原来以为12海里都进不去的。

记者:在没有边界的海洋上航行多年,你竟然没有成为一个自由主义者?

翟墨:我是泰安人,是山里面走出来的,最开始我也没有海洋和海权意识,但随着环球航行的经历不断增多,深刻感受到那种漂泊在海上时对祖国、对故土的思念之情,特别是当停靠到异国他乡的海岸边,那里的中国人像见到亲人一样迎接,你不可能只简单地把航海当成一种运动。

只有航海,才会有这种意识。也就是在航海过程中,我发现只有强者才会被尊重。当别人尊重或看不起你时,你马上会被一种国家的概念捆绑住。我驾船去了那么多国家,去了美军基地,还被抓起来,但他们无一例外都非常尊重我,他们愿意尊重一个独自驾船征服海洋的强者。所以说做就做老大,老大才有话语权。

记者:这样的变化怎样发生的?

翟墨:航海之前我还不是愤青,航海之后就成老愤青了。其实我不想做一个愤青,也不想成为保钓人士,还是想以航海人的身份传递自己对海洋、对国家意识的看法。虽然爱国,但不要狭义地爱国,不砸车不泄愤,而是传递正能量。这样的变化自己也想了很多,可能还是跟山东人有关系,山东人性子刚烈、追求英雄气概,讲求忠义。

记者:你说你的下一个目标是南极和北极,对你来说航海这件事有尽头吗?

翟墨:探险是一种欲望,这种欲望是精神上的,这次航海你缺条胳膊少条腿,下决心再也不出航,可一旦活着回来那种欲望马上又出现了。今天航了太平洋,没死,那就航大西洋,还没死,那就航印度洋。不过,到现在我娘都以为我是在捕鱼,因为这些都没告诉她。

只有强者,才能受人尊重

翟墨对自己的描述是,生活在天空之下海水之上,接受阳光、狂风与海水洗礼的人。

1968年生于山东泰安的翟墨一直把自己看成山里走出来的汉子,第一次见海是去烟台看当兵的五哥。那时的翟墨,经常在一个混装码头附近闲逛,大海第一次留给他的是味觉印象——臭鱼烂虾和柴油发动机混合起来的味道。那时已执画笔的他也常到海边写生,看着海浪一次次拍在沙滩上,年轻的翟墨觉得枯燥无味。

2000年,到新西兰办画展的翟墨,在停满帆船的奥克兰海岸线上结识了一位70多岁的挪威老船长,翟墨接受邀请,为这位因躲避南太平洋台风季暂时停泊的老头拍摄纪录片。告别老船长后,翟墨就花30万元买了一条8米长的帆船。

据翟墨说,这种冲动源于自己要选择一个自由的平台。常背包旅游的他曾被美国拒签,这让他一直耿耿于怀。正是从老船长那里,翟墨知道原来世界上真的存在一种不靠签证就能行遍全球的自由:对于单人驾船的航海家,只要在港口靠岸,该国就会允许船只休整、补给,并允许航海者登陆。当老船长告诉他驾驶帆船想去哪就能去哪时,翟墨心动了。

就像身体的某个机关被打开一样,翟墨对于大海的热情由此被激发。2009年,他因环球航海的壮举而闻名海内外,从此以一位航海家的身份正式为大众所知。如今回头看当时的翟墨,会发现一种变化正悄然发生在他身上——如果说那时的翟墨全身心追求的是个人与大海之间的纯粹自由,现在的翟墨则更见血性,多年的航海生涯没有让他变成一个彻底的自由主义者,正相反,他最终成为一个爱国主义者。

采访中,翟墨说到最多的词是"强大","只有强者,才能受人尊重。

"他说。几年前,翟墨曾独自驾船从北海道航到东京湾,当时日本媒体就对他进行了广泛关注。几年过去了,当他再次因钓鱼岛之行走进日本人的视野时,无数人还记得他的船叫"日照号"。说起这个细节,翟墨脸上闪着骄傲。

![>翟墨日照号 [日照]翟墨:让日本人记住了我的“日照号”](https://pic.bilezu.com/upload/2/49/249dbbe1952b8a9db1cc8a509b6b0961_thumb.jpg)