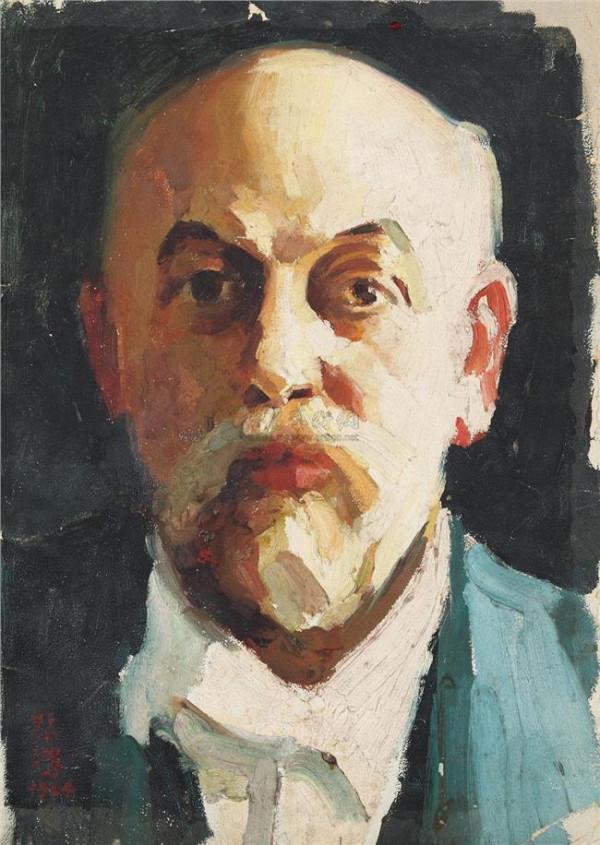

田汉情感 才女安娥与田汉的感情纠葛

在安娥同志诞辰102周年,安娥与田汉之子田大畏,讲述了安娥充满传奇的人生故事。

作为名门望族的大小姐,安娥有着幸福的童年。可是,在那个动荡的年代,新旧思潮的碰撞,鼓荡着她叛逆的心。

1905年10月11日,安娥出生在原获鹿县范谭村(今石家庄市长安区)—个地主家庭。在兄弟姊妹中,安娥排行第八。安娥的父亲张良弼,是清末民初教育家,曾留学日本,回国后,在保定任直隶省立甲种工业学校校长。应该说,是张良弼给了安娥文学上和思想上的启蒙。

在安娥7岁那年,由于时局动荡,安娥的父亲张良弼把家人从获鹿老家接到保定。在这里,安娥度过了无忧无虑的童年。在安娥的记忆中,父亲整天把着书本,对儿子们从不露个笑脸。只有对她谈谈诗文,偶尔也教一两句京戏。幼时的安娥最喜欢听父亲给她讲《西游记》,更爱念诵那些永远让她开心的歌谣,《小白菜》、《想亲娘》、《直直腰》,安蛾总在津津有味地反复念诵着。

1918年,张良弼因病辞去校长职务,开始试办织毯业。那时,对于安娥来说,放了假最喜欢做的就是和工人们在一起做些接线头的工作。她钦佩他们,为工人们的热情、坦率、朴素而吸引,觉得虽然她比工人识字多,可工人比她劳动得好。后来,工厂—搬走了,安娥就再没和工人们接近过。偶尔有工人来往,家里也总是要避免安蛾和他们说话,因为安娥总是站在工人一边,为他们说话。

安娥天资聪慧。18岁考入北京国立美专西画系。1925年,安娥参加了由该校共产党员邓鹤皋领导的学生罢课运动,赶走校长郑锦。12月间加入共产党。当时安娥20岁。

安娥的行为,对于整个家族来说,无疑被视为悖逆。尤其是安娥的母亲,她不能眼看着安娥因为闹革命而坐牢或是被杀头。有一次,同学们告诉安娥,说她母亲这几天天天在学校的传达室里等着她。安娥听了,不大相信。因为母亲平常最讲“身份”了,怎么会在传达室里和听差们一块坐着等呢?

事实却是,安娥错了。那是阴历十月的一天,安娥被守在传达室的母亲“捉住”几天就被母亲带回保定,不许她离家。

一天,安娥在看报纸时,“三一八执政府门前惨案,学生死亡二十余人。”几个字突然跳入眼帘!安娥的眼泪顺着报上的每个字线似的流下来!接下来的几天里,惨案的惨状和同学姚宗贤的惨死状顽固地印在安娥脑海里。“走吧!走吧!只有走!”一个强有力的声音在安娥的脑海中回响。

仲春的一个早晨,天刚蒙蒙亮,安娥悄悄地起了床,提着一个小包袱,握着一把钱走出屋门。回头再看一眼园里的一草一木,一花一朵,一砖一土,一种即将永别的悲怆袭来。安娥强忍着泪水,在心中一遍遍重复着:别了!这十年的故居!

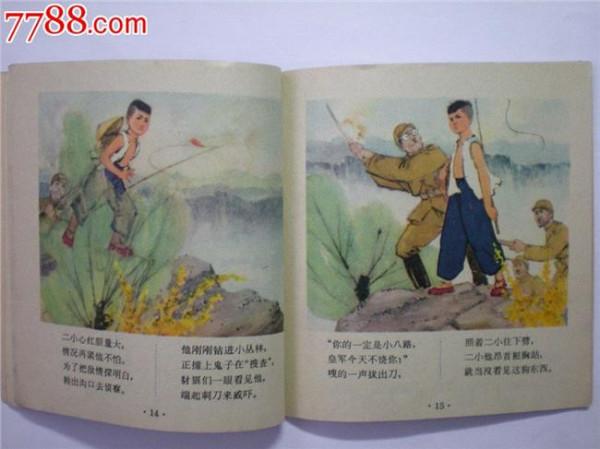

1929年,安娥从苏联学成归国,开始了她的红色革命之旅。从事中共特种工作:参与筹建战时儿童保育会;与史沫特莱共赴鄂豫边区采访。与此同时,安娥的创作也进入丰收期,先后创作出《渔光曲》、《卖报歌》、《打回老家去》等一大批优秀作品。

1926年,安娥被党组织派往大连从事宣传和女工运动,年底赴莫斯科中山大学学习,三年之后归国。在上晦,年仅24岁的安娥开始在中共中央特科陈赓同志领导下工作,接受中共地下党派遣,去当国民党组织部调查科驻上海“中央特派员”杨登瀛(同时也为中共工作)的秘书,利用这个有利位置.

将重要情报直接呈交给中共特科陈赓同志。此时的安娥在人们眼中是神秘的,她有时穿着蓝布大褂,住在亭子间里.生活似乎很艰苦;有时又衣着华贵,打扮得格外漂亮,几乎使熟识的朋友都认不出来。

当时,中共正积极争取田汉,安娥作为党对田汉的联系人之一,参与到各项艺术活动中去,先后参加“中国左翼作家联盟”、“左翼戏剧家联盟”、“苏联之友音乐组”、“大道剧社”等进步组织,并在这些左翼文艺活动中逐渐展示出自己的艺术天分和创作才华,除发表小说外,开始涉足戏剧创作和表演。

“九.一八”事变爆发后,左翼剧联的反日演出活动极为频繁,“大道剧社”几乎每天都有演出。安娥凭借自己俄文较好的特长,将苏联作家拉夫列尼约夫的小说《第四十一》改编为话剧《马特迦》,—亡演后轰动一时。

1933年,因为领导人姚篷子被捕叛变,安娥和党组织失去了联系。经作曲家任光的介绍,安娥进入上海百代唱片公司歌曲部工作,两人合作创作了大量旋律悦耳、意境优美的歌曲。1934年,电影《渔光曲》在上海公映时创下了连映84天的纪录,在影片中由任光谱曲、安娥作词的同名电影主题曲也随之传唱全国。后来安蛾和聂耳又合作创作了那首妇孺皆知、琅琅上口的《卖报歌》。

上海沦陷后,安娥辗转来到武汉,投入到战时儿童保育会的筹备工作中。1938年3月,战时儿童保育会成立。同年10月,武汉失守,战时儿童保育院的2万多名孩子撤退到了四川。安娥一方面积极参加抢救难童的工作,—方面在当时报刊上撰文向社会各界报道保育院的工作情况及孩子们的生活。

1939年初冬,应第五战区政治部主任韦永成的邀请,安娥以《广西日报》战地记者的名义赴战区采访。次年1月,安娥在第五战区鄂北防区枣阳前线采访时遇到了美国记者史沫特莱,正好新四军豫鄂挺进纵队的张执一同志来送俘虏,两位战地女记者便借此机会深入到鄂豫边区采访。

一路上,她们边走边问,边听边记,辛勤而敏锐,愉快而兴奋。安娥除了进行采访,有时还为史沫特莱担任翻译。这段弥足珍贵的战地采访经历,后来被安娥写成日记体访问记《五月榴花照眼明》。

在访问记中,安娥以细腻详尽的笔触和满腔的革命热情讴歌了新四军鄂中部队和游击区如五月榴花一样耀眼的光明,被曾担任挺进纵队政治部主任的任质斌同志称为“不可多得的报道新四军的力作”。

说起安娥,人们总会不由地想起田汉。在与他的情感旅程中,亦诗亦哲的安娥历经近半个世纪的悲欢,终于以她自身的独立人格尊严和智慧风貌,铸就一曲非同寻常的爱情之歌。

1929年一个冬日,“南国社”学生左明介绍安娥来拜访田汉。初次会面,两人都留下了很好的印象。在“南国社”时期,安娥协助田汉开展戏剧运动,并用笔名苏尼亚在《南国》月刊上发表小说《莫斯科》等作品。1930年秋,“南国社”被查封,田汉被迫转入地下,隐居在江湾一带,不能公开露面.

组织上安排安娥作他的联系人。在频繁的接触和交流中,彼此增添了仰慕之心和爱恋之情。然而,田汉和安娥到底没法形成婚姻关系。1930年夏,赞助过田汉南国社艺术事业、并同田汉保持了五年通讯恋爱关系的林维中,从南洋回来。

田汉为守婚约,和林维中成亲。那时,安蛾矛盾过,痛苦过,悲愤过,可是,时代赋予的责任感不容安娥过多迷惘于儿女私情,她必须从感情泥潭中挣脱出来。安娥离开了田汉。

1931年8月8日,是安娥最感幸福和欣慰的日子。那天,安娥的生活中多了一抹色彩,她期盼已久的孩子出生了。那个孩子就是田大畏。由于儿子的㈩生,一方面给安娥的生活增添了许多乐趣,同时,又给安蛾的工作带来诸多不便。出于安全和经济等方面的考虑,安娥决定把儿子送回保定,让母亲抚养。

在家中的安娥内心苦苦挣扎着,作为一个接受新思想、追求自由独立的知识女性,她想早日回到上海投身革命工作。但身为安娥,嗷嗷待哺中的儿子又羁绊着她的双腿。曾经,安娥不止一次地狠下心要把儿子送到育婴堂去,又不止一次,因为安娥对孩子的那份爱,又把儿子抱了回来。

安娥不属于儿子,不属于这个家庭。安娥属于她所热爱的革命工作,安娥为了她的革命理想而活着。

1933年.割舍下骨肉之情的安娥抛下年迈的母亲和年幼的儿子,再一次离别故土。

回到上海后,安娥骗田汉说“孩子已经死了”。

1937年11月,安娥撤离上海。就在由上海经南京辗转皖南、江西的路上,安娥与田汉相遇。民族存亡战线上的再相聚、同感受,决定了田汉和安娥的爱情命运。安娥告诉田汉,“孩子尚在,而且也长得很高了”。田汉听后,很是激动。

从此,田汉和安娥在事业上彼此支持和配合。田汉到武汉后,一边参与组织领导“抗战扩大宣传周”活动,一边组编十个抗敌演剧队和一个孩子剧团,分派到各个战区。对此,安娥给予热情支持,她或奉献作品,或参与孩子剧团的一些集会,田汉的事业里留存着安娥的身影;同样,在安娥发起、筹建战时儿童保育会的大事中,田汉除了帮着起草保育会发起宣言外,他还和武汉艺人们一起,将公演的收入捐给保育会。

1940年,安娥将儿子田大畏接到重庆后,田大畏见到了田汉。后来,安娥和田汉在这一时期,为了革命的文化事业四处奔走。田大畏就在陶行知先生在重庆合川乡下办的育才学校读书。1946年,田汉与妻子林维中离异。

1948年6月,安娥和田汉一起从上海回湖南探亲,同田汉的母亲、三弟一家过了个愉快的端午节。同年11月,在音乐家盛家伦陪同下,他俩从上海出发,经天津秘密进入北平;尔后,在北平地下党组织的安排下,抵达中共中央所在地——平山。之后不久。安娥又重新入了党。从此,安娥在人民翻身的自由世界中,开始了新的生活。

1956年底,安娥在郑州观摩豫剧的时候,突然脑溢血中风而失语,结束了她的创作生涯。在安娥半身不遂、只能发出嗫嚅之语的时候,田汉始终鼓励安娥别泄气,要同病魔作斗争。他给安娥找最好的医生,给安娥读报、读文件、讲国际形势。为使安娥不完全脱离文艺界,田汉无论到外地参观游览还是观摩演出,都尽可能地带着安娥。

田汉和安娥历经几十年的风风雨雨,就在盼来幸福春天的时候,一场政治浩劫开始了。作为被“革”对象的“先兆性”人物,田汉开始了他的厄运,跌进苦难而黑暗的深渊,于1968年12月10日离世。而安娥,在这场政治浩劫中也未能幸免。

“文革”进入白热化时,安娥成为“苏修王明专案组”的审查对象,困居在她家细管胡同住宅的一间西房里(正房已被查封),她从莫斯科到上海、从抗战时期到解放后的作品,也一律被打成了“反动作品”1976年8月18日,安娥谢世于北京隆福医院。