朱家溍和明代 朱家溍:去故宫与历代文心相会

2014年是我父亲朱家溍先生诞辰百周年,“欧斋墨缘——故宫藏萧山朱氏碑帖特展”就是为了这个纪念而筹备的。

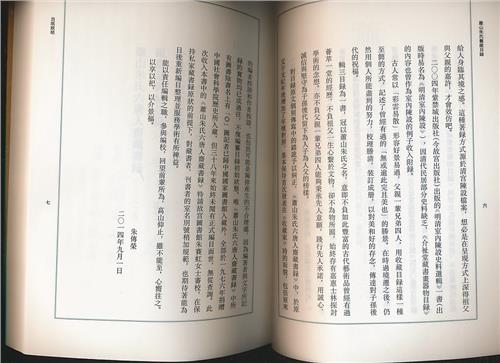

萧山朱氏捐赠给故宫博物院的碑帖七百余种共一千余件,进入故宫博物院的时间是1954年,我出生是在一九五七年。在家里我们是没有见过面的。1995年、2001年的两次展览,之后紫禁城出版社重新编辑出版祖父的《欧斋石墨题跋》,这才是我开始知道“欧斋”,对“欧斋”有所了解的开始,因文字的阅读和在家庭中口口相传的一些片断,在心里时有感触,时有认识,所以,我的一些关于欧斋的文字与讲述,都不出一个晚辈的,一个读者的眼睛与认识。

在故宫延禧宫举办的“欧斋墨缘——故宫藏萧山朱氏碑帖特展”已经举行快一个月了,虽然故宫每日人满为患,但延禧宫却是个清幽的所在,真正进来看展的游客并不多——11月5日,这次难得的大展将会闭幕,再要看到这批朱翼盦先生珍藏的文物,恐怕又要等许多时候了。

关于朱翼盦收藏的碑帖,故宫有一个统计数字:故宫共收藏碑帖文物29715件,其中朱氏捐赠1070件,占3.6%——但其中包括一级品56件,占故宫所有203件碑帖一级品文物的27.6%。朱氏藏品之珍,由此可见一斑。

欧斋旧藏1952年捐赠故宫,这是50多年来第三次大型展出,缘起是朱家溍先生的百年诞辰,而配合这次展览,故宫出版社也推出了全新的《欧斋墨缘》图录。这次展览精选“萧山朱氏碑帖”100件,以“宝峻(碑·秦汉)”、“天玺(碑·三国 两晋 南北朝)”、“欧斋(碑·隋至初唐)”、“云麓(碑·盛唐以降)”、“幽兰(帖·宋元明清)”、“醴尚(轴张示例)”六个单元铺陈,全部展现朱氏碑帖鉴藏方面所取得的成就,以及对金石学研究所做出的贡献。

其中,重点文物有九成宫醴泉铭册(北宋拓本)、李思训碑册(北宋拓本)等。

时下传统文化大热,但往往流于表象,究其缘由,或在于古典文化本身便是一个积累的过程,不是说扔就扔,说要就可以要来的。本次大展开始之际,朱翼盦先生的孙女、朱家溍先生的三女,故宫出版社副编审朱传荣先生撰写了《善承嘉锡 毋坠世守》一文,传叙朱翼盦的碑帖人生与萧山朱氏的文化传承,从中不难读出文化积累之功与传承之艰。

此文之前已经发布于博客,惜传布不广,我们征得朱传荣先生的同意,选刊这篇传叙,既表达对朱家溍先生百年诞辰的纪念之意,也希望有心的读者,愿意抓紧机会,在展览结束之前,去故宫亲眼看看那些难得的碑帖珍品——以及先贤为所珍爱的传统文化,所付出的人生。

家中的笔墨印象

我家是个大家庭,小时的印象里,奶奶屋挂的是奶奶画的芦雁蝴蝶,爷爷写的字,是母亲告诉我的。我们屋里是小幅的山水,上面有诗:“山静似太古,日长如小年”。会念这两句诗的时候其实还没认字,是父亲抱着看画教会的。

北屋堂屋,条案后面的墙上,祖父的大幅照片,两边有字很大的对联,长大以后才从前辈的文字中知道对联写的是——“百年旧德论交远,五世清风接座频”,是我们的同乡又是世交许宝蘅先生为祖父五十岁生日所做的寿联。

认字的同时,开始写毛笔字。我这一辈大排行兄弟姐妹十五人,全都如此。五岁,生日那一天,去给奶奶磕头,起来的时候,奶奶给我一支毛笔,一个铜仿圈,都用红纸条缠着,说,你又大一岁了,该写字了。正是秋天,太阳从北窗照进来,窗前奶奶的书桌,桌上有铜墨盒,笔筒,毛边纸钉的大本。母亲在身后轻声说,两只手拿着,谢谢奶奶。

于是从这一天开始写毛笔字。

哥姐们小时都写过仿,现在能够查到的解释都叫“写影格”或“写仿格”,但我心里的印象就是写仿这两个字,特意问了一个长我十岁的姐姐,也肯定地说,就叫写仿。所谓写仿就是由长于书法的人写出端正的楷体大字,学写字的人把纸蒙在上面照着写。

写字的纸不容易贴合,不贴合就看不清楚笔画,所以凡是写仿的时候,会用到一种文具——仿圈。仿圈通常是铜的,长方的,圆的都有,边框大约一厘米宽,厚度较镇纸稍薄,在纸上放好,括起来的空间正好是一行字的宽,哥哥姐姐们写的仿通常是三舅爷给写的,三舅爷是父亲的三舅(张效彬,号敔园。

楷书精,又特别喜欢教导年轻人)而到我开始写字的时候,是三舅爷顾不上了,还是家里对于教育中的这个环节已经打算放弃?总之,我就是描红模子,没写仿,但也用仿圈。白铜的,上面细细刻着花枝和鸟,墨笔染脏了,洗洗,还是很亮。

忽然有一天,大人们忙起来了,买了好些有颜色的纸(原来这种纸一定也有自己的名字,但是自从“文化革命”之后就一直叫大字报纸了),比照着家里几种镜框的尺寸,写了毛主席诗,直接贴在玻璃上。看着有些异样。

1966年的暑假变得无边无际,学校停课了。到处是大字报,标语,我连红模子也不写了。倒是一直写铅笔字,因为母亲规定我每天需背诵默写一段毛主席语录,发生任何事情也不准拖延,用来替代学校里应该学的功课。家的外面到处是笔墨的痕迹,甚至无需纸,墙上,马路上都会有刷子刷出的标语,用的就是习惯上叫美术字的字体。

“文革”中曾经有一个叫做“红海洋”的现象,就是大规模描绘领袖形象、语录以及由此生发出的画面,像大海航船,葵花向日等,小学的图画老师齐良已是名画家齐白石的儿子,相貌堂堂的一个斯文人,本色的绸衬衫总是熨过的,说话清楚又温和。站在街上画那些祥瑞图案的时候,也仍然与熟识的学生和家长照常招呼。温文尔雅的齐老师与他置身其中的斑斓色彩奇异的烙印在记忆里。

1974年,父亲因退休得以从干校回到北京,院中的街道工厂还在开工,父亲已经开始临帖,母亲戏称为“举神童,做正字”。新年时候,会在月份牌的两边,集两句唐人的诗“映阶碧草自春色,照室红炉促曙光”,凑成小小一联。

再往后,渐渐又恢复了元旦书红,不过一向只是春条,因其随处可贴,不要求轩敞的空间,“是那么个意思”。短信尚未普及的时候,贺年片是个很重要的拜年方式,父亲收到的贺年片非常多,他会在元旦之前全部带回家,在一种故宫博物院的便签上,用毛笔写新年大吉几个字,落款后钤两方印,一姓名,一室名。

1983年,院中的街道工厂迁出,收拾房子。父亲复印了几页新出版的印本《蔡襄自书诗》,请修复厂的裱画师傅接成两张镜心,用以遮挡破损的隔扇,之后又请他的好友许姬传先生题了宝襄斋三字,悬在复印的蔡襄自书诗之上,自此相对揣摩,临写不知其数。有人想拍照,这里一直是父亲最喜欢的背景。