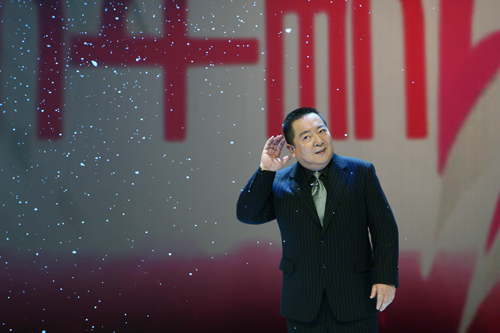

董浩重庆 董浩退休后更忙碌 计划重走丝绸之路写生(图)

甭管年纪多大,人们见到董浩必称叔叔,董浩叔叔和鞠萍姐姐陪伴80后、90后、00后度过了金色的童年,即便如今他们都已年过半百,称呼不会变。今年是董浩的本命年,主持完3月份的节目,六十岁的他就要退休了,而他管退休叫“放学”。言外之意,终于可以无所顾虑,撒开欢儿干自己想干的事了。

一时间各种邀约纷至沓来,真人秀、影视剧、脱口秀,还包括录制有声书、独唱歌曲,“一听说我要退休全找来了,都是老朋友。”董浩说,“不过,我80%的时间要做一个美术专业工作者。”在他的计划里,要将绘制了多年的一组黄土高原油画完成;

要和几位知名画家重走丝绸之路,一路开车西行至北欧写生,他还计划邀请国外艺术家来中国写生;除此之外,董浩和朋友在湖南醴陵创办了一家“东豪瓷社”,烧瓷画瓷,烧制的瓷器曾被瓷器博物馆收藏,“我计划办一场展览,希望把我们中国人的瓷器推向世界。”

如此丰富的计划单,让人感觉“孩子王”董浩叔叔一夜之间成了多面能手,其实不然,这是他一贯的作风。妻子的闺蜜写了一首长诗赠他,夸赞之余帮妻子发了点小牢骚,诗中写道:“当你不在家中,妻子双手摸着堆积如山的案头,常常自言自语,你心中有多少蕴藏,竟有如此旺盛的精力?”

“可她又说,她不懂你的画,你已经可以无忧,不用放下话筒就拿起墨笔。你却只是摆摆手,拍拍妻子的手臂,笑着告诉她,你爱画笔。”

我是胡同里最穷那家的孩子

董浩在微博上叫“董浩叔叔爱书画”,虽然以主持人、配音成名,但在他看来,这些只算是业余爱好,画画才是主业。董浩的父亲董静山在上世纪四五十年代是京城著名书画家,曾与陈半丁、秦仲文并称“京城三君子”。不幸的是,在他4岁时,父亲病逝家道中落,母亲守寡40年,靠织毛衣卖钱养大他和几个姐姐,日子穷苦,母亲教导董浩,要重新光宗耀祖。

“妈妈原来养尊处优,织毛活儿是玩,后来靠这个养家,一件毛衣可以挣三毛五。”小时候,董浩写过一篇作文叫《妈妈不睡》,因为很少看妈妈睡觉。

“我妈点灯熬油织毛活儿,催我早点睡。她教我笑破不笑补,每周煮一锅黑水,煮一锅蓝水,染好布头熨平了给我们几个孩子补裤子,穿一周颜色掉了,周五回家再染一块补起来。5岁的时候,我就会拿破玻璃碴子给我妈蹭毛衣针,8岁时就会给她取活儿、送活儿了,直到我到电台当播音员,还给她送活儿。”

董浩从小知道,自己是胡同里最穷那家的孩子,但妈妈并没有让他因此少了欢乐,“我妈给我唱戏,教我唱歌、画画、写字。她千百次地跟我讲,爸爸、叔叔、大爷读书的故事和他们的本事。我小时候没拿过99分,都是100,为什么?妈妈从来不睡,我唯一能让她宽慰的就是拿到100分,这样她会高兴。

”5岁时,董浩开始学书画,在母亲的指导下,临摹了《芥子园画谱》的很多画。他的启蒙老师是画《开国大典》的董希文,是国家文物局规定的“作品一律不得出境”的六位大师之一。1972年,董浩进入西城师范学校美术班,1975年参加过北京市油画展,他的第一份工作是美术老师。

所有这些童年记忆,每逢过年,一家人聚在一起,董浩都要给孩子们一讲再讲,“所有的记忆都在我灵魂深处。直到现在,我不是什么明星,我就是一个长在西城胡同里的苦孩子,我们家那么穷,难得包一回肉馅儿饺子,我家吃一屉,得包八屉给邻居送去,这就是北京人。我做人做事的原则和规矩都是胡同里那些大爷、大伯、大哥教给我的,什么事必须要做,什么事饿死都不能做。”

董浩自诩北京老炮儿,尤以西城人为荣,“北京人讲究的规矩:厚道、局气、讲理、有面儿。”就连怕媳妇,在他看来也是大大的美德:“北京人怕媳妇,可不是妻管严,那是从骨髓里露出来的,前提是媳妇做得局气,人家做得好又是为咱好干吗不怕点呢?我爱人也是西城长大的,比我小一岁,臭嘴不臭心,300%的对丈夫、孩子好,也像虎妞似的话不好好说。

结婚时,我说我带她玩一辈子,她说,这是什么流氓话。这么多年,我俩性格虽然不一样,但我们都挺享受的。”

少儿节目是净土不愿离开

上世纪70年代,家庭出身不好的董浩凭着好声音经过选拔进入北京人民广播电台工作,成为首批一级播音员。他说,那时候没有什么更高的境界,就是为了挣钱,“播长篇小说一集可挣3块钱,可以解我妈妈的燃眉之急。我还配音,配音挣得多一点,配主角一集能挣100块钱,但你得配得像乔榛那么好,配角一集10块钱。

我就让自己配得那么好,那时候每天手里有五个剧本,骑个小车往来配音,只睡3个小时,乐此不疲。”之后,董浩开始为海外译制剧配音,也配动画片《铁臂阿童木》、《尼尔斯骑鹅旅行记》、《米老鼠和唐老鸭》等,还为小喇叭广播朗诵故事,每天和中央电视台少儿部长在一起。

1989年,他考入中央电视台主持儿童节目《天地之间》,考试的过程至今记忆犹新。“我的好朋友司徒兆敦(中国纪录片之父)跟我讲,人的背影在镜头里是最有吸引力的。考试的时候,我就让摄像从我的背影拉开,我在那画一个米老鼠,把画笔一扔,说我是米老鼠叔叔董浩,从此以后我陪着你玩。

就这样考上了,我就跟台里说:‘好,那我就在少儿部干半年,以后我再去做正大综艺,做一些脱口秀节目。’结果后来一干就喜欢上小孩,觉得这块地方安静、干净,是块净土,而且突然有一种使命感。”

做儿童节目这些年,董浩坚守着这份使命感,对孩子们承诺,“不管怎样,董浩叔叔一直陪你们到退休。”如今,他兑现了承诺,“我刚做儿童节目主持人时,我的忘年交王光英嘱咐我,‘小子,坚持住,一个不阳刚的民族是没希望的民族,你是中国第一阿舅,不是阿姨。你把北京纯爷们儿顶天立地的感觉传给后代。’”退休时,董浩自觉做到了。

“我们的教育把孩子弄得太军事化了,其实我觉得应该让孩子有点自我,这也是我30多年坚守这块阵地不外逃的原因,我从来没以哄孩子的心态主持儿童节目。我在节目里千百次地表现我的个性。”董浩认为,教育孩子就四个字:扪心自问。

“一定要跟孩子做朋友。比如你的孩子很淘气,如果再是男孩子,犯了错误你先别打他,想想你小时候是不是也这么淘气过。孩子所遇到的一切问题,我们自己成长时一定也都遇到过。我跟女儿从小是铁哥们儿,无话不谈。我对女儿不做任何指导。”

曾经在鬼门关溜达过一圈

少年磨砺、力争上游并没有使董浩变得刻板约束,他在单位不当领导,不参加职称评定,活得潇洒自在。“我是脚踩西瓜皮,爱谁谁,北京纯爷们儿想做什么就做什么,我让这个世界适应我,我不去适应世界。我扪心自问不适合当官;我只能当一名前锋或者后卫,我不能当领队,没那个涵养。

”格外想得开,一半是董浩的天性,一半是从鬼门关走一圈回来的领悟。他曾经两次差点死在工作岗位上,第一次甚至看到了鬼门关。那是1992年,他36岁的本命年,发着高烧主持节目,被从台上抓去医院。

“肝坏死,87%的死亡率,我奇迹般活了。过了十天,我又胆管爆裂。病危时,那些女护士都是看过我节目的,天天围着我聊天,我在那里捯气,大夫说,八天,过得去就过去了。我天天跟护士讲笑话,护士说,你留点气,不要命啦,我说,再不讲我就讲不了了。”

一个年轻女护士突然哭着跑掉了,后来,她告诉董浩,得这种病的病人,不是打骂、无理取闹,就是哭,你还这么热爱生活。“正是我这种对生命的留恋,我闯回来了。我甚至见到了那条璀璨的时空隧道,死亡之路,有人影闪烁,仿佛是死去的亲人,吸引你很想去。

”急性肝坏死病人浑身脱皮,舌头黑裂,吃鸡蛋清都像啃木渣,浑身的关节疼痛。“但我想,不能走,女儿才7岁,爱人又特别弱小,我妈妈守寡那么多年我还没让她享福呢,不行。就这么一咬牙,像打了一个盹似的,醒了,大夫说,你扛过去了。

”经过这件事,董浩对生命有了认识,“不要这个不许,那个不行的。人是一个空气团,忍耐,就会有气结,气郁,天天淤就气死了。你看我现在220斤以上,血糖、尿糖、甘油三酯都没有任何问题,只有脂肪肝。”

女儿是最大骄傲

董浩在妻子闺蜜的那首诗后也写了一首诗给妻子,取名《一壶老茶》。诗中写道:“真想就这样,一动不动,不去奔波,再不用出发。我的爱人,一定期待着这样,无需言语,无需表达。就像,这壶中的老茶,只要喝过,便难以放下,我为何游走,为何挣扎,就是为了妻儿,为了这个家。

”董浩觉得对妻子亏欠甚多,“本来退休之后应该陪陪她了,但骨子里的躁动却感觉放学回家了,没人管我了,我可以做任何事情,还有好多事情更紧迫了,我觉得我还没长大。”