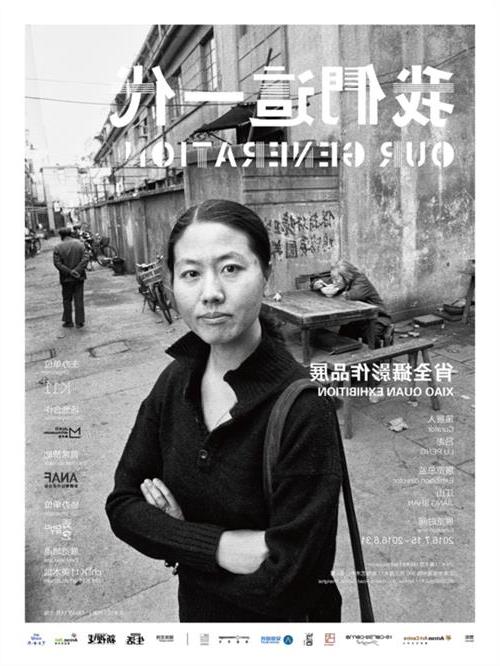

肖全摄影作品 如何评价肖全的摄影作品《我们这一代》?

他的朋友说:“你拍谁就是谁一生当中最好的照片。”

他自己说:“我把中国最牛B的牛鬼蛇神一网打尽了,够了。”在他最著名的摄影作品集《我们这一代》中,你可以看到顾城、崔健、何训田、王安忆、朱大可、陈村、史铁生、 张承志、贾平凹、王朔、三毛、杨丽萍、食指、谭盾、张艺谋、姜文、陈丹青、唐朝、窦唯等98位艺术精英。

他的一个同行说:“肖全,我决定再也不拍照片了。理由有三个:第一,我认为在中国拍人像拍得最好的是你。第二,我一辈子也超不过你。第三,我觉得拍人像还是局限很大。”

是的,他叫肖全,一个1959年出生的四川人。

2005年4月,肖全盘腿坐在他蛇口家中的地板上,细声讲述他的故事。窗外不时传来楼下孩子的嬉闹声。

中国拍人像还得靠你

在很多年前,成都的万岁展览馆举办了一次全国性的人像摄影展,我进去看了一圈以后,觉得这些人像摄影非常假,特别做作。绕了一圈之后,我对自己说,他们拍得真是假,看来中国拍人像可能还得靠你。

我想说的是突然在一个场景,一次事件,你会得到一个刺激,这是你内心真实的体验,它好像是上帝给你的一个任务,因为你看得见他们都不好,你又知道好的是什么。我觉得他们的照片有问题,然后我就用我的方式给周围的朋友拍照片。1985年我拍了何多苓,这是《我们这一代》的开始,何多苓那时已经相当有名。我肯定他最好的照片是我拍的,看了我这些照片,他说如果你这么拍下去不得了。

有个真正鼓励我的诗人叫柏桦,他是个非常纯净的诗人,非常的敏感和脆弱。1986年他还在四川大学读研究生,拍了他之后,我晚上给他打电话,他和张枣在路灯下等我,在路灯下看了我的照片,半个小时。他说,肖全,我一定要好好写诗来报答你,你一定会成为中国最好的人像摄影师,我一定会成为中国最好的现代诗人,肖全你不要轻易给一个人拍照片,因为你给谁拍照片一定是谁终身最好的照片。

我拍何训田的时候,他要去香港参加一个会议,他的一个学生问我能不能帮他老师拍照片,我就去了。我从来没有叫他一句何老师,我为什么要叫他老师呢?他比我大一些,很热情,但是又很傲慢。跟他见第一面我就知道跟他是朋友,而且肯定是很好的朋友。直到今天,我可以跟他一年不打电话,但是只要我到上海去,他会扔掉手头所有的工作来陪我。

1986年,成都做了个《星星诗刊》,北岛顾城他们全都去了。那时我就跟他们混在一起,喝茶,饮酒,唱歌。他们就像今天的刘德华一样受到文学青年的追捧。我拍摄的方式就是一边玩一边拍,我觉得我是何多苓的好朋友,是钟鸣的好朋友,是柏桦的好朋友,所以我自然就成为他们的好朋友,我拍这种艺术家一开始就是以这种朋友的方式进入的,这种方式是非常自然的,来不及思考,它就是血液里的东西。

只有我去做,就是我去

当我拍完周围这些好朋友以后,成都文化圈子都知道我在做这个事情了。我的一个朋友对我说,你不应该光拍四川省的,你应该拍全国的。那时我不敢,我在成都,才二十六七岁,觉得这个太遥远,太大了。后来钟鸣在编《象罔》,一个复印的地下刊物,第一期出了一个他们这群诗人的合集,第二期出了美国诗人庞德。

钟鸣有一天在路上骑自行车碰到我,他在街那边特热情地喊:“肖全,你注意好哦,老子要介绍你哟。”当时我翻开《象罔》,一看里边的文章非常有力量。

尤其是当我看到庞德的集子,其中有张庞德的照片穿个长衫,戴个礼帽,拄个拐杖,走在一条石子铺的路上,下面写着“我不想工作了,一切都是徒劳了,理解来得太迟了”。我一看那张照片,那一下子就像触电一样。

就是这张照片,它让我知道了我接下来应该做什么。我前两年遇到一位大哥,送我一串珠子,他说佛教的修炼就是一捻之差。我当时就是这么一捻,看到这个照片我知道我应该去做这个事情了,因为中国的艺术家他们需要这样的照片,只有我去做,就是我去。

1990年七八月间,我的一个朋友给了我1000块钱,让我去全国跑。这是我兜里有史以来最多的一笔钱,真没这么多过,而且还没用完。在长沙见了很多人,何立伟、残雪等。何立伟看了我的照片后说,你的照片非常有感觉,我给你写路条,写给史铁生、陈村、吴亮、叶兆言。

在路条上他写到:“这儿有个大师,来拍你们的照片。”现在看来,有很好的方法,还必须行动。其实做成事情的,就这么简单。然后我就一路拍,到了上海,到了北京,见到刘恒这些人。这是一次。

1993年还有一次,我去北京拍了芒克。芒克告诉我郭路生在昌平,住在第三人民医院,其实就是个疯人院,我打了一个面的过去。进去以后,我特别怕,我从小就怕疯子。楼道里边黑漆漆的,坐着躺着都是病人。然后有人喊:“老郭,有人找你了!

”“哦!”门牙缺了两三颗,那么高就过来了。在那个时候,无论是谁,只要有人来看他,他都觉得无比的开心。我说:“我是芒克的……”“管他妈你是谁。”郭路生握着我的手,他个高,背扛着,这种热情差点把我扑倒了。

他把我领到他们饭堂里面,显得非常的开心,老问我:“你吃了没有?”那个时候才两点多。“晚饭待会我请你吃饺子,一人一瓶啤酒。”他左手上有个钥匙串,上面有三把钥匙,然后带我到房间里,我说我想听听当年你写的诗。

他从柜子里取出他的诗集,其实就是一个笔记本,然后我就拿个采访机,他来读,比如《致女孩》之类的。我拍他那张照片的时候,他正好在听我的录音回放。当时其实就是一个很平静的聊天。我觉得他朗诵好极了,真好。我对诗歌又这么喜欢,跟他谈诗,是个特别开心的事情。我拍照他好像一点也没有觉察到。

好照片是一个奇迹

1984年,陈凯歌当时到蛇口,他看了我拍的照片,特别喜欢。他说你拍的吴亮这些人我都了解,你把他们安排在这样的环境里面拍他们,完全是灵魂附体。我拍完陈凯歌的照片之后,李少红看了说中国上下五千年的文明史全扛在他肩上了。

我拍崔健那张照片也是这样。1991年他来成都演出后,我和他、王晓京去电视台取录像带,在电视台门口我看到TV的V字,前面有堵正在施工的红砖墙还没有拆掉,这个砖墙又寓意着他那个新长征路上的摇滚。在那里我操起机器,按了21张,老崔不停地改变着身体姿势。

一分钟后,我心里有数,一幅好照片已经诞生了。很奇怪,这些东西都有。今年年初,广州有个摄影双年展,我陪陈丹青看照片,看到布列松等顶级大师的作品。“凭什么嘛?”陈丹青骂骂咧咧的。

是啊,凭什么啊?凭什么崔健当时要在那里?所以我就觉得拍到好照片就是一个奇迹,我拍到这么多好照片,我不知道该怎么解释。我不信教,但是我觉得冥冥当中有个东西,它就在安排。没办法,真是没办法。

2000年,我出了一个册子叫《我镜头下的美丽女人》,因为我对女人特别尊重,想在新世纪来的时候用这样一种方式表达对她们的敬意。其中我写了一段文字,在她们最需要的时候,派我在这个地方为她们拍照,我只能这么理解。

人和人之间是截然不同的

1990年三毛来到成都,我和一个记者朋友打电话过去。她说我安排满了,两天后你打电话来试一试。我说甭理她,我们今天下午就去。要是搁今天我肯定做不到,这倒不是勇气的问题,而是随着你见过很多、经历很多以后,你会懂得一种客气,一种礼貌。

后来我们就去宾馆敲门,三毛住在673房。她把门打开,脸上也没什么特别的表情,说你们采访啊,进来吧。就那一下,三毛的命运、她的苦难、她的艰辛,就那一下“哗”一声扑面而来,那是我长这么大从没见过的一类女人。

我见过很多女人,尽管这漂亮那漂亮,但是都特别平凡,她们身上的信息量很少。一个民工为什么没有那么抢眼,就是因为他身上的信息量特别少。你看谭盾出来,他的笑,他的头发,他的白衬衫,我的天,他的信息量太大了。

我向毛主席保证,人和人之间是截然不同的。三毛不是一般普通女人那种漂亮,我觉得她动人。她“啪”地“打”你,就那种感觉。一般的女人“打”不到你,再漂亮顶多“捞”你一下。但是如果没有内功,你悟不到这个,如果没有内功,你没办法跟她交手。

我当时带了一本《象罔》给她看,她摇摇头,我开始还以为她不喜欢。她说你给他们拍这么好的照片,你得给我拍。我当时拍完她,第二天把照片给她看,她说肖全你技术一流,但这个不是三毛。

我说主要是你穿的那个衣服不对。她说我有件“乞丐装”啊,然后把衣服换上,头发放下来。我一看,把手一拍:“三毛,我发誓能给你拍出好照片。”后来我骑着自行车到了一条河边,把自行车放倒在地上,然后我看着从都江堰下来的水,鸭子在上面嘎嘎嘎的叫,有些人熙熙攘攘在河边走来走去,当时我就特别强烈的感受到三毛的照片肯定是在这个地方,我有种天生的功力就是跟自然特敏感的接通。

拍完一个人,我就会去爱这个人

我拍《我们这一代》,就想记录他们,给他们一个在那个年代真实的形象。有些人是我很喜欢的,比如陈村,史铁生,郭路生。刚开始也有些别扭的,比如王朔,根本不让我拍。那是他最火的时候,每天都要接受各种各样的电话采访。

老实说刚开始我并不怎么喜欢王朔,他的《编辑部的故事》我并不觉得好。我打电话给他,他说:我知道你是苏童、叶兆言的朋友,我也相信你拍得好,可我实在不愿拍照,何况咱俩又不认识,除非某次吃饭自然而然的认识,那样我接受。

但是我必须拍他,因为他确实重要。后来我给刘恒打电话,刘恒过会给我说:“肖全,赶紧给王朔打电话,我跟他说好了。”后来我跟王朔说对不起啊。王朔说,嗨,说对不起的应该是我,明天下去三点钟到我家来,告诉你怎么走。去他家后我请教了他一些出版方面的事情。

我拍完一个人后,会去爱这个人,去袒护他,不愿意听人说这人不好。拍完他们我就似乎是把他们占为己有。《现代摄影》的李媚说我拍照片,恨不得跟每个人谈恋爱,拍谁就爱上谁了。谁要说巩俐不好,三毛不漂亮啊,我就特难受。像杨丽萍、三毛这么重要的艺术家,如果她们不遇到我,她们就没这么好的照片。我不在乎名,但是这个照片确实给我带来很多快乐。如果这些照片能很好地流传下去的话,那是天意。

我可以 不拍照片了

和肖全聊天是件很开心的事情,他总能找到恰当而细腻的词语表达自己。

不过,坦白说,肖全不是一个很好的对话对象,因为他总是沉浸在自己的世界当中,而外人要进入他的世界又是如此困难。

肖全一直认为男人之间就是个江湖。“甭怕你歇了多久,你以前做了一件事情,你的名气在这里,大家见面就互相抱抱拳。男人就想得到男人的承认,女人的撒娇,我只要这个。”

他离这个江湖现在有多远?

“我不想让自己做大做强,其实我可以,但是我不想。我没有公司,也没有工作室。而且很有可能有一天我不要这些东西了,我可以去世界上任何一个地方,我一样可以拍照片,或者不拍照片。”肖全说。

“就像当年我跟另外一个女孩恋爱的时候不断地飞到另外一个城市去看她。她去做节目,我去菜市场买菜,给她煲鸡汤,看到一个妈妈和女儿在那里卖炒胡豆,买一块钱炒胡豆放在兜里吃,然后看着各种上下班忙碌的人,我觉得那个时候我在体验一个男人。我不觉得任何时候我都是一个摄影师,我可以不拍照片,摄影就是个手艺。”

现在的肖全更喜欢一个人去爬山,爬到顶上,盘着腿坐在那里,看着海那边的香港。

他果然超脱了么?

时代人物周报:你曾经有过除了拍完《我们这一代》之后,继续拍《他们这一代》、《你们这一代》的构想,今天这个构想还在实施吗?

肖全:这种构想不像我拍《我们这一代》是个很自然的切入,它变得特别理性,其实我这个人不太擅长做这种特别理性的事情。一个人经验多了,经历多了,提出一个东西很容易就自己把自己反驳掉了。刚开始我特别冲动,特别想去拍孙道临他们,因为我是看他们的电影,听他们的音乐,看他们的画长大的。

我想拍一组照片,把他们认为最重要的一个东西跟他们一起合影,也许是一个人,也许是一件物品,甚至是他们最想说的一句话,他们最遗憾的是什么。

因为我想我不去做这个事,绝对没有第二人这样去做,这是他们最后的记忆,我要给他们一个集体亮相的机会。但是我觉得今天的人……我拍出来给谁看啊?给自己看还是给我们这帮人看?所以老的那一代人,我不知道我会不会去拍他们。新的那一代我觉得太“薄”,我没有太多的兴趣去了解他们。

时代人物周报:《我们这一代》的成功对拍《他们这一代》、《你们这一代》是不是一种压力?

肖全:我觉得不是一种压力。现在我必须面对同样有效的时间,对我而言最重要的是什么。不要去贪,何必呢?我拍了杨丽萍、三毛这么多好的照片,没人知道,搁在那儿,那才是我真正应该去做的东西。把这两个事情做了之后,我再考虑别的事情。

这几年我处在这样的状态当中,我可以说我自己懈怠了,用他们的话说你拍商业,赚钱,我不这么看。我觉得我还有很多时间。如果我一直这么拍下去的话,我很有可能做得不好,就像张艺谋拍电影,每年拍一部,就有很多烂片子。

我歇了这么几年,我一点都不遗憾,其实也不叫歇。前一段我拍了盐田国际十年的画册,面对一个用了十年时间把一个码头打造成世界一流的一个企业,我拍它所有的人,我不觉得摄影只是面对艺术家的问题。我拍了很多老板,拍了很多银行家,我觉得不是一个堕落的问题。

时代人物周报:拍文化名人和拍美女哪个让你感觉更爽?

肖全:拍不同的人给你不同的刺激。拍张艺谋、陈凯歌,他们给我的信息是带着男人的霸气和才气。像陈村,驼着个背,但是你能轻视他吗?像何训田,他说我的音乐就像原子弹一样,有些音乐你牛B嘛,一枪顶多穿两个人,老子的照片就是原子弹,咣叽就一大群人。像谭盾,拍他的时候,他的这种“气”确实特别厉害。

美女就简单,就是好看,但这种简单同样是你的血液、你的肌肤需要的东西。当年我在成都拍了一个女孩,这张照片让很多人发疯,她们说一辈子要有一张这样的照片就好了。看完这张照片以后你会觉得她区别于你周围十公里以外的任何一个人。

时代人物周报:英语中有格言说,最好的东西是好东西的敌人。《我们这一代》是不是你的一个高峰,让你很难再去翻越?

肖全:有一次我去云南,晚上我给一个很好的朋友打电话,说我突然懂得什么叫山。山就是天黑的时候你看不到它,有雾的时候你看不到它,天亮后雾散去了,你看到它。它是那样的沉着,它是那样的坚定,它是那样的有力量,它宽恕那些不懂它的人从脚下经过。

可是懂它的人离它再远,心也接通在一起。我要做的事就像山一样,我这本书就像山一样,真正的山有名有姓。其实我可以不拍照片了,有个美国摄影师曾经说过他不需要用摄影来证明他的能力了,我今天不想说这句话,但是我觉得我已经拍了这么多好照片,我没有必要指责我自己。我并不是说我放弃了,我觉得我还可以体验别的东西。

时代人物周报:当你看到你10年或者20年前的拍摄对象,会不会有异样的感触?

肖全:肯定的。一次我从何多苓家出来,我快掉眼泪了。1986年我看见他的时候,他跟翟永明在一起,每天屋里都是鲜花、音乐,过着非常令人羡慕的生活。他们俩散掉以后我去他屋里,地板也烂了,屋里没有音乐,特别冷嗖嗖的。(沉默)还好他画架上画的是个婴儿。我要是重新去拍他们的话,也许很多人都不愿意让我拍了。等老崔老了,坐在路灯下,豁着牙齿,那个时候我再去拍他真是于心不忍。

时代人物周报:你现在日常的工作状态是怎样?

肖全:不断有人给我打电话,想让我跟他们拍照片,这些人是我的饭票。我不想去一个媒体,不想让人给我发工资,不想打卡。我不贪,我不需要很多钱。我的生活标准比较低,但是我的生活质量并不低。

时代人物周报:有一天你老了呢?

肖全:我跟我朋友开玩笑说等我老了我要开个照相馆,一定是个照相馆。有一天一帮年轻人在我店里很牛B地吹嘘,我说年轻人,你们都是搞艺术的?那当然了!我说我年轻的时候也拍过东西,然后我给他们看这本书,说不知道这个是不是艺术?那帮小孩当场就震住了。哈哈。

时代人物周报:你去世之后,希望在墓碑上写什么?