方增先画家 海派人物画大家方增先:八十老汉去开荒

【海派人物画大家方增先:八十老汉去开荒】在诸多上海海派画家中,方增先是极为特殊的一位。

在诸多上海海派画家中,方增先是极为特殊的一位。

不仅仅因为他曾经是上海美术馆馆长以及上海美术家协会的主席,还因为他在中国人物画上的语言探索与艺术成就,是全国唯一荣获“中国美术奖·终身成就奖”和“上海文学艺术奖·终身成就奖”的画家。要知道,这两个奖项总共也才14人次获奖。

作为中国人物画的代表人物,方增先在语言的探索里数度变法,付出了半个世纪的努力。方增先曾说“我一生走过的艺术道路,是一个苦行僧的路。苦行僧有苦行僧的”道“,也有苦行僧以苦为甜的乐。我是那种在乱草泥泞中寻找一条小路的人。”

《粒粒皆辛苦》奠定美术界地位

方增先自幼就受民间艺术与传统绘画的熏陶,儿时印象最深的是元宵的龙灯上那精彩的民间绘画与外婆家的水墨兰竹,最早的启蒙老师是母亲周云鹊以及外婆家的画谱藏书。

进入当时的浙江美院国画系后,方增先也曾有过迷茫。他在一篇自述中写道:“人物画在中国画坛上,是一个早被边缘化了的”物种“,这是一种不期而遇的使命。人物画创作,人人都希望走出一条新路,但怎么走,谁心里也没有底。”就是在这种“使命感”与“心里没底”的状态下,方增先开始了对人物画创作的探索。

方增先被人熟知,是靠着《粒粒皆辛苦》和《说红书》。在创作《粒粒皆辛苦》时他年仅24岁,画作中这一时期的《粒粒皆辛苦》和《说红书》,让方增先在中国画坛开始崭露头角。方增先曾随叶浅予、邓白在敦煌千佛洞的3个月临摹,跟随潘天寿、吴茀之的雁荡山写生,上海画院的4个月观摩,拜吴昌硕传人王个簃为师,受到江寒汀、陆俨少等的指点……这些经历,拓宽了方增先的视野,对笔墨的认识也日益深刻,从而造就了这两幅新中国写实人物画的里程碑。

由于这两幅画,方增先很快成为新中国成立后江南地区人物画的年轻代表。

苦行僧般的高原写生

因为历史原因,方增先在上世纪六七十年代很长一段时间没能有更多创作,1979年以后,方增先下决心要一改以往作品的面貌,在对传统重新研习后,开始了高原写生之旅。

从1983年开始,一直到他60多岁,方增先几乎每年都会去大西北。而对于这段时期的作品,方增先提起来就特别兴奋:“在路上遇到感兴趣的藏族人,就在草地上坐下来,当场展开画卷写生,都画得比较大,有着真人大小。

”虽然方增先总是谈他的作品,对于当时写生时的苦楚也只是淡淡的“我还好,没有太大的高原反应”。但记者从其家人处得知,方增先有着严重的肠胃过敏,每次上山写生回来人都瘦得不像样。60岁以后,常常是回到上海后许久也无法复原,甚至数月不起。

在这种苦行僧般的艺术修行中,方增先的画风出现一大转折:从习惯的写实手法转向了笔墨与写意的追求。而荣获第七届全国美展银质奖和“齐白石奖”的《母亲》,就是这一时期的代表作品。

“八十老汉去开荒”

方增先的作品,每隔几年,总会给人以全新的面貌。对于这种探索,方增先坦言:“画家都会面临这个问题,就是在几年之后,如果还延续着画,就会感到没味道。”因此“特别是作为最终表现的笔法、墨法,会不断地变”。

面对当下的人物画创作,方增先提出自己的见解:“绘画必然受到文化、历史的影响,中国人物画未来的发展,其基本方向和路线离不开中国的民族传统,另搞一套,把西方的人物搬过来,这是不可能的事情。但是又不能完全避开西方的现代艺术,尤其是西方现代的形式构成方面有一套很规律化的研究成果。这些我们必须学,然后再和我们的国画传统结合起来。”

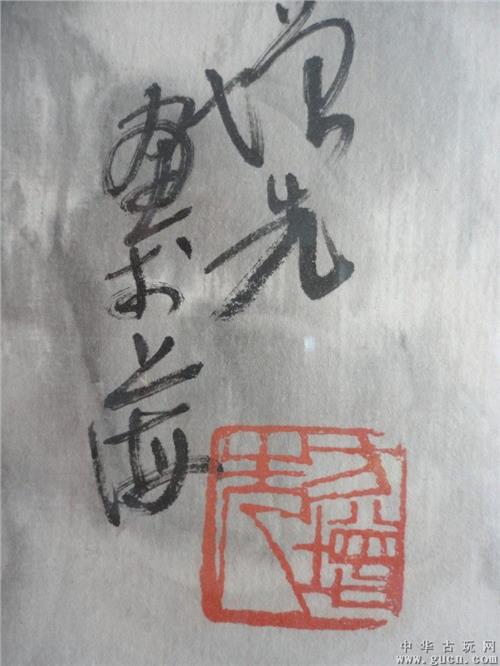

在《母亲》之后,方增先投入到古装人物、古代文士的创作中去,开始对形式的追求。“画画实际是一种形式,作为表达也是一个形式的问题。形式变来变去,最后的目的都是一样的,都是为了使表现力更强。”一如他的闲章“知也无涯”,方增先在水墨之路上苦苦跋涉。

在现代艺术中走了一圈后,到了上世纪90年代末,方增先又回到了传统笔墨中来。方增先说:“要用画画去写字,用书法去画画。画画用笔,不是去描的,而是去写,要强调笔法,用书法的笔法去画画。笔法在绘画里比书法更复杂、更微妙。”

在对书法和线关注的同时,方增先又开始了积墨人物的探索。“黄宾虹画山水,不是一遍两遍,有时要画20多遍,我在画人物画的时候,也开始这样一遍遍地积墨,一次出来的效果和很多遍叠加起来的效果是不一样的。它的层次多了,也就更厚重了。”方增先说。

虽然因为年龄问题,方增先说“现在画的少了,书法写的多了”,但他那种“八十老汉去开荒”的精神,让他从没有离开笔墨,更没有停止对人物画发展的思考。

“上海双年展”缔造者

除了在人物画上有着自己的创新,如今海内外知名的“上海双年展”也是方增先的重要“作品”。当年,第一届的上海双年展正是由上海美术馆主办,方增先时任美术馆馆长,是上海双年展得以创办的重要推手之一。

方增先如今也不太外出,看画展比较少,他也不画那些“当代主义”的作品,但他还是关心年轻人的创作。当年顶住压力,在上海创办双年展,将有国际视野的当代艺术新风引入上海,至今还是方增先自己都比较欣慰的一件“政绩”。

方增先回忆道,当年双年展,他也是受到了留学生的影响。在创办之前,他考察了很多当代艺术品,“虽然有很多作品连我也搞不清楚。年轻人跟我说,这个问题可以搞清楚的。我索性想,那就办了再说,也许举办了以后就会搞清楚。

”说完,方增先哈哈大笑,为当年的勇气和魄力给自己鼓掌。方增先坦言,自己对西方的当代艺术也不完全明白,完全是拿来主义。他认为,“有的艺术上有道理的,我能够理解,有的绘画的人躲在形式里做作怪而已,没有道理的,那就不要理睬它了。”

“是不是觉得很怪,我怎么会同意?1996年时,有人也劝我说,担心领导层面觉得这些艺术品来路和目的搞不清楚。当时办双年展是有风险的。”方增先说,他当时回答他们,如何看待这个风险?“当代艺术只是一种艺术的表现形式。更何况我就是个画家,真有怪罪下来,当不当馆长我也不介意。我当馆长,也是党和国家信任我,让我担当的;不让我做,我可以回家画画去。”

“你看,后来不是反响很好不是?现在一晃已经20年了。我不怕年轻人搞现代主义的东西,唯一担心的,就是他们不能理解现代的东西,仅仅是表面的抄袭和照搬。”对于先锋的当代艺术创作,方增先也表达了自己的担忧。

荣誉等身却心如止水

作为上海唯一一名既得到“中国美术奖·终身成就奖”和“上海文学艺术奖·终身成就奖”的画家,方增先与很多人不同,方增先在年轻时候的创作,都与全国美展等大奖项擦肩而过。“除了《母亲》这幅作品,全国美展我一向名落孙山,现在很有名的《粒粒皆辛苦》什么奖也没有得到,《帐篷里的笑声》画家都觉得很好,也是什么名次也没有。现在回过头看,可能是当时西方当代主义的潮流进入了中国,我这种传统的技法被人看成”落伍“了。”

有趣的是,方增先现在是全国美展的评委了。有年轻的画家来讨教经验,要在全国美展上得奖有什么窍门,方增先半开玩笑地回答:“年轻人啊,这个我实在回答不了,因为我自己也没有得到过奖。”

方增先坦言,他认为画画创作根本不是为了拿奖,画画是为了提高品位、提高修养,“给你奖项,是国家对你关心和鼓励,开心之后就是再接再厉了。我给年轻人的建议是,喜欢就去画,不要关心是不是能够得奖,美术就是一种自我的追求和品位,脑子里的画面与意境,创作出来了就值得高兴。”