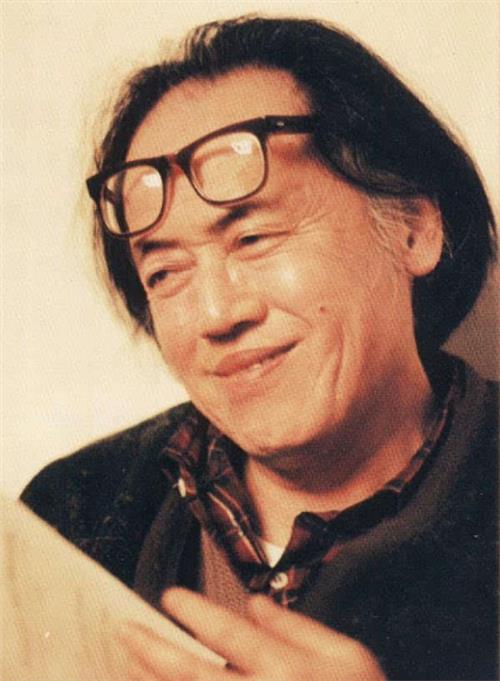

孙幼军论童话 孙幼军童心未泯 《小布头奇遇记》影响几代人

因为写了童话《怪老头儿》,孙幼军就得了个“怪老头儿”的绰号———而他也确实够“怪”的,70岁时去学开车,去年刚被吊销驾照。“因为满75岁,按照我们国家的交通规定,就不让再开啦。”孙幼军乐呵呵地说,“我开车快着呢。”

没了驾照,不影响他追求速度的快感。“你来之前,我还在楼底下发动我的小摩托呢。”孙幼军带记者去看他的摩托,行人稀少的路上,他一高兴就飙到60迈,感觉比开汽车还爽。

身板可谓硬朗,内心堪称狂野,唯一让“怪老头儿”觉出岁月不饶人的,是耳聋。“自打耳朵坏了,我戴上助听器,听所有的音乐都跑调。

“那我说话您能听见吗?”记者大喊。

“能。”孙幼军小声说,“关键是频率要对。有时候看电视,碰上频率不对的播音员,开多大声儿我都听不见。”

这个笑嘻嘻的“怪老头儿”,坐在堆满书的房间里,阳光洒下,面容慈祥,就像童话里总会出现的那个老爷爷。

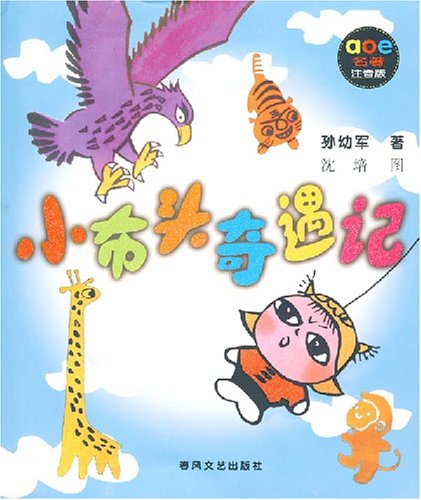

“小布头”诞生

本为宣传“人民公社”

1960年夏天,我从北大中文系毕业,跃跃欲试想要写本书。当时的文艺政策,严格得很,就是为工农兵服务。我们这帮北大毕业的人,谁的脑子里也不是那么“纯洁”,都有所谓的私心杂念,搞创作就非常难,老是格格不入。最后就是要么不写,要写就只能按规定的那一套来,不然根本不可能发表。所以我就转向写童话。

童话也不好写,这是我后来才明白过来的。“文革”期间江青讲过一句话,说童话这东西,写小猫小狗的,最适合作为攻击党的武器。北京有位作家笔名叫乐牛,就是乐于当孺子牛的意思,他曾经写过一篇童话,讲森林里着火了,动物们都各自逃命,有一只鸟不逃,它想用它单薄的翅膀把火扑灭,结果把自己烧死了。

这个故事看起来思想很好吧,宣传舍己为人的精神,没想到还是被批判了。批判的理由是“为林彪翻案”———林彪不是飞机坠毁烧死的吗,这鸟也是烧死的……这么一联系,你没法说清楚。乐牛的遭遇最后还算不错,查他的历史,三代贫农,自己又是党员,没什么“前科”,这才逃过一劫。后来他见着我,直叹气说,孙老师,童话这个东西不能写啊。

在我准备写童话的时候,中国仅有两家少年儿童出版社,一家在上海,一家在北京。两家出版社当时都提出一个约稿要求,就是用文艺的形式向孩子们介绍人民公社的优越性。我当时天天饿肚子,病倒了,床头挂着一个布娃娃,是从王府井工艺美术商店买的。我看到这个布娃娃,就想,让它到农村溜达一圈,不就能写人民公社了吗?

这就是后来的“小布头”。1960年12月22日,我在日记里写:“《小布头奇遇记》今天动笔了。”1961年2月2日又写道:“写不下去了……小布头似乎是一个毫无矛盾斗争的道具,只不过通过他所见的一切来‘反映现实’。这问题起初还不严重,越往后写越突出……底下越写越没劲,深深陷在苦恼之中。”

但我还是硬着头皮写完了。当时感觉,小布头就像是“道具”甚至“傀儡”,文艺创作不应该是这个样子的。即使是抱着这样的主题思想来写,还是遭遇了一次退稿。3月20日,我把稿子寄给上海少年儿童出版社,5月13日收到退稿,退稿信里写:“从小布头的出走原因到后来回到苹苹身边一些情节来看,这部童话的主题是宣传爱惜粮食,支援农业第一线。

但就全稿来看,与主题思想关系不大。如写制造玩具的过程、小布头的心思、小布头在老鼠洞里等等,写得倒很细致;而爱惜粮食和支援农业第一线方面却表现得很简单很平淡。因此感到主题思想不突出……小布头这个主角只是作为一个反映社会的联系物,他的思想和行动,我们也感到缺乏鲜明的教育作用。”

走上童话之路

走到哪儿都是孩子王

“小布头只是一个反映社会的联系物”,这话说得没错,要它的“思想行动”生发出“鲜明的教育作用”,却是我没法做到的。我一时不知该怎么处理这部稿子,最后帮助解决困扰的是叶至善先生。我一字没改,把稿子又投给中国少年儿童出版社,叶至善说这个好,就出版了。

他的思想比较好,没有那么多歪门邪道的想法,就是想给孩子们出点有意思的书。1961年12月,《小布头奇遇记》出版,很快卖到18万册,中央人民广播电台还连续广播,我拥有了一大批热爱“小布头”的小读者、小听众。

我个人认为,《小布头奇遇记》成功之处仅仅在于,它比较真切地写出了小布头这样一个可爱的幼儿形象,还有相关的一群小主人公,这同我熟悉和喜爱幼儿,有密切的关系。我在家里是老大,下面还有一个妹妹和三个弟弟。我很淘气,姥姥让我安静下来的办法就是讲故事,她是真正的“故事篓子”,不知道她肚子里怎么会有那么多新鲜玩意儿。姥姥不识字,那些故事不可能是从书里读来的。我断定她是民间故事的传播者之一。

我把姥姥讲给我的这些故事再讲给弟弟妹妹们听,吵吵闹闹的几个小家伙立刻安静下来。看来这招收效很好,不然我带着他们玩,经常捅娄子,挨训的又总是我这个老大。当时我已经开始看《西游记》之类的书了,就把书里的故事也讲给他们听。有时讲着讲着,忘了下文,为了不丢大哥的面子,我就瞎编一段,把故事接顺了,他们也听不出来。这大概算是我最早的“童话创作”。

也怪,直到我上了大学,甚至参加工作,依然很招孩子喜欢。总有一帮学龄前小孩喜欢到我这儿来,搜寻儿童文学作品,或者小画书之类。找不着书,就让我给他们讲故事听,我几乎走到哪里都是孩子王。

孩子对我认识童话这种文学形式,起了不小的作用。给他们讲《木偶奇遇记》的时候我就发现,讲一个木头制作出的孩子上学,比讲一个真实的孩子上学更受欢迎。孩子们还爱插嘴,经常打断我的讲述,我总是说“别捣乱”,拉出要罢工的架势威胁他们:“还想不想听了?”直到多年后我给自己的女儿和儿子讲故事时才明白,孩子的插嘴,不是捣乱,他们是要修正、补充,加入儿童对事物的认识和理解。而这种修正和补充,对于童话是最宝贵的。

一本“黑书”的遭遇

“我要埋葬小布头”

叶至善说,《小布头奇遇记》这书要出来,孩子们肯定爱看。所以他出主意,把书的封面设计成了黑色,因为黑封面耐脏,经得住孩子们翻。结果到了“文革”,就有人说,孙幼军写了一本“黑书”,说不光皮黑,里头“瓤”也黑。

为什么有这个上纲上线的说法,是因为书里写小布头饿得要死了,拿个小碗,在地主家门前乞讨。有人看了就说,这是向地主阶级投降。

不过基本上还好,我那书写得还是挺“革命”的。但是,在一本童话里介绍人民公社,写“粮食是国民经济的基础”,显然不妥,小读者们对这一点几乎也没有留下任何印象,他们看不懂啊。“文革”结束,改革开放,《小布头奇遇记》又要大量印刷,这些生硬的地方就成了我的心病。1989年,我借口“准备修改”,要求出版社停止这本书的印刷,心里想的却是“埋葬小布头”。

《小布头奇遇记》一共印过多少,我也说不清,只知道1987年3月第12次印刷时,版权页上注明的累计印数是826400册,后来陆续出到第21次印刷,有很多次没有注明印数。不过中国少年儿童出版社说过,这本书是他们出的文艺作品中印数之最,起码应该过百万册了。这本书的纸型还给过很多省的人民出版社儿童读物编辑室,各种版本的印量都比较大,但我没有收到过样书,只是偶尔在书店里瞧见。

没想到,“埋葬小布头”的念头受到很大压力,出版社不停地催我,很多当年看《小布头》的读者,也在替他们的孩子找这本书,我连珍藏的第1版第1次印刷的两本书也送掉了。过了几年实在顶不住,我就真的动笔开始修改。其实当年我写作的时候,除了要宣传人民公社,我心里还有个另外的主题,就是“勇敢”。

小布头生来胆小,经过一番奇遇,他懂得了什么是真正的勇敢。修改后的“小布头”仍然应该秉承这个主题,我就删掉了有关人民公社的一万字,补写了关于“老鼠洞”的一万字,1994年4月出版了修改后的《小布头奇遇记》。

儿童文学创作之道

“写什么”和“怎么写”

改革开放以后,童话在“写什么”的问题上放松些了,大概只要求起到“思想品德教育”的作用。1981年夏天,我在一次发言中说到,不宜把对孩子的教育理解得过于狭隘。我们习惯的做法是,把孩子中间存在的一些道德品质问题抓出来,“对症下药”地编写故事,经常出现在儿童文学作品中的反面形象,往往是不爱劳动、不爱学习、说谎、骄傲自满、马虎大意、不守纪律等等。

也就是说,我们先有了“教育”的主题,然后按照这个主题去设计人物,达到“教育”的目的,这不符合文学创作的规律。

我心目中有两个幼儿形象,一个是有些娇气的女孩儿,因为非常可爱,到哪里都受到优待,她自己习惯了,也总这样要求别人替她做事;还有一个男孩儿,很勤快,干什么活儿都很起劲儿。这两个形象在我心里反复琢磨,有一天就变成了一只小猫和一只小狗,我让它们俩去河边玩,没有任何“主题思想”,情节自然就出来了。这篇稿子拿给《儿童文学》,在1982年12月号上发表出来了,就是《小狗的小房子》。

结果就有人看出了问题,“孙幼军究竟想告诉孩子什么?”还有人扬言:“这种作品我一天能写出10篇来!”甚至有位景山学校的小女孩也觉得这篇东西怪怪的,找上门问我:“孙叔叔,我怎么看不懂啊?”

我说:“我读给幼儿园的小朋友听,他们都听懂了,你上了初中,怎么会不懂?”话虽这么说,其实我理解这个孩子,她肯定是写不出“读后感”了。我去参加小学生的座谈,也经常遇到这种情况,小朋友说,我读了孙爷爷的书,受到了什么什么的教育。听了我真难过,你好好的读个童话,受什么教育啊?

我只好提示那个小女孩:“你看小狗是不是很爱劳动?小猫在遇到麻烦时,是不是很机智?”孩子就明白了她所受到的“教育”,可我写的时候根本没这种想法,只是为了帮她对付老师要求写的“读后感”。

除了“写什么”,还有“怎么写”的问题,这同样经历了一个比较艰难的历程。有几位儿童文学作家,以权威自居,总结出了几条童话创作的“金科玉律”,很多人也跟着吹捧。其实这些所谓“规律”,不过是他们从自己的创作中归纳出来的,经不起推敲,甚至连外国很多有名的童话作品都没读过,就在这里下结论。

比如所谓“童话的逻辑性”,就有理论家解释说,童话的表述,要符合客观世界的规律,例如兔子请客,绝不会给客人端上鱼汤来,因为兔子吃素不吃鱼。还有人举例说,童话里的长颈鹿最好不要讲话,因为长颈鹿没有声带。有个朋友告诉我,他写的一篇童话被刊物退回,编辑退稿的理由就是,故事里的长颈鹿居然说了话———可见这些理论的影响之大。

其实这不是胡说八道吗?要照这么讲,童话就没法写了,猫也说话,狗也说话,这怎么符合客观规律?哪个人见过猫狗都会说话的?童话这个东西本身就是瞎编的,哪来的“逻辑性”?美国有个作家写了本书,叫《大白兔和它的爷爷》,里头就讲这个大白兔不但喝鱼汤,还喜欢钓鱼,随身带着鱼竿,走到哪儿钓到哪儿,钓到哪儿吃到哪儿。如果那个“权威”看过这本书,他就不会举这个例子了。

到粉碎“四人帮”之前,我的创作成绩仅限于《小布头奇遇记》和一本图画书《萤火虫找朋友》,差不多15年时间,我一个字没写过。“文革”结束之后等于重新起步,陆续又写了《小猪唏哩呼噜》、《怪老头儿》等,都是“系列童话”,以一个形象为主,贯穿好多个故事。

我还是我,这么多年来,思想都没有太大变化,用别人的话说,我的“资产阶级文艺观”已经根深蒂固了。我在北大学到的,文学就是文学,文学作品除了教育作用还有美学作用,写东西得按照生活本来的面貌,写童话在我脑子里也是这样,离不开生活。我本来是准备写小说的,“文革”结束后也发表过十来篇短篇小说,可是出版社都知道“孙幼军的童话写得好”,就又把我抓来写童话了。

儿童文学和成人文学不一样,儿童文学一般都很短,一个故事往往几百字,上千字就不错了,不像成人看的小说、散文,动辄几十万言。所以搞创作基本就靠兴趣,真正拿它当职业,很困难,费劲不小,挣钱不多。不过这些年对于出版社来说,倒是儿童的书更容易卖,因为独生子女多,父母舍得投资,孩子说买就买。

童话真正的灵魂,就是那种童真、质朴的东西。很小很小的孩子,他们的很美的想象,是最宝贵的。

孙幼军不光写童话,还翻译了好多有趣的童话故事。他的翻译跟别人不一样,几乎要重写一遍。

“怪老头儿”四个字,如今已经成了孙幼军的招牌了。

在“小布头”之后,孙幼军又给孩子们写了一大堆童话。

![孙幼军童话 新孙幼军温馨童话系列[当当童书]](https://pic.bilezu.com/upload/a/0f/a0f855e049b6d24c12f1770f162db389_thumb.jpg)