福楼拜的作品 福楼拜的创作与东方之旅

旅居埃及三年多时间,我发现当地朋友津津乐道的欧洲人,武者当属拿破仑,文者则是福楼拜。拿破仑这位法国军队的统帅,曾率部远征埃及、巴勒斯坦和叙利亚,炫武功,落败绩,留下不少谈资。福楼拜这位法国大作家曾有两次西亚北非之旅,察民情,逛青楼,创作几部富有“东方风情”的历史小说,为法国文学增添一道浓重的异域色彩。

欧洲人历来以自我为中心,把西亚北非地区视为“东方”。在他们眼里,那里不但有丰裕的物质财富,还有独特的精神文明。从十八世纪末叶开始,先是英国人来到埃及经商和殖民。法国人见势无限嫉羡,于1798年7月派遣拿破仑·波拿巴率领远征军三万五千人浩浩荡荡前来。

军队攻城略地,大批随行的科学家、考古学家、艺术家则劫掠灿烂的古文明遗存。一年后,法军败退撤离,随从文人出版二十卷本的《埃及记述》。作为拿破仑远征艺术顾问的多米尼克·维维昂·德农,还单独出版画集《上下埃及行》。

埃及的壮丽建筑和奇异风情,通过口头传述、文字记叙和视觉描绘,在法国掀起一阵追寻东方古老文明的热潮。各色的法国文人竞相涌向埃及和邻近国家。其中,既有劫掠东方财宝的探险家,也有寻找异域刺激的旅游者,还有“探求艺术灵感”的骚人墨客。

法国大文豪维克多·雨果曾说,如果说欧洲人在文艺复兴时期向往的是古希腊文化,“人人都是希腊学家”,那末,他们的热情后来却转向东方,“人人都是东方学家”。其中,最引人注目的作家是古斯塔夫·福楼拜。

福楼拜于1849年11月来到埃及。那时,这个二十八岁的年轻人刚刚踏上文学创作之途,完成第一部长篇小说《圣安东尼的诱惑》的初稿。他把这部反映东方古代宗教传说的书稿给朋友路易·布耶和马克西姆·杜康朗读,期望得到赞赏。

岂料,两位友人听罢这个“沉闷的故事”,当头泼了一瓢冷水,劝他“必须把它扔到火里烧掉”。笔锋初试不顺,再加上同交往经年的女诗人路易丝·克莱闹翻,福楼拜感到心烦意乱。这时,两年前曾同他结伴在国内游历的杜康建议,既然想写东方,东方又那么迷人,不如联袂再去埃及和西亚游览一番。

这个建议可谓正中下怀。福楼拜早就迷恋东方,阅读过不少关于东方的著述。他觉得,游踪的变换,不但可以领略异域风情,还可借机“寻找异国的性体验”。于是,1849年11月4日,他和杜康从马赛登上客轮,十一天后抵达埃及北部的亚历山大港。在这座著名的港口城市盘桓几日,他们即换乘汽艇前往埃及首都开罗。

在开罗,福楼拜仿照半个世纪前拿破仑的做法,尽力把自己打扮成当地人模样。他剃光头发,戴上土耳其式红顶帽,穿上穆斯林白布长袍。他参观金字塔,谒访清真寺,下馆子抽水烟,到沙漠中探险打猎,欣赏当地人耍猴玩蛇。他还单独拜见科普特大主教,请教基督教的福音书、圣灵说等问题,记下大量笔记。

在开罗停留两个月之后,福楼拜和杜康两人于1850年2月6日乘船溯尼罗河而上,开始为期十七周的上埃及之游。他们饱览这条古老河流两岸的美丽风光,吃鸽子肉,尝椰枣,嚼无花果。不几日,他们到达距开罗近七百公里的尼罗河西岸小镇埃斯奈。

这个小镇,其实他们早有所闻。从1834年起,根据埃及政府颁布的一项社会改革法令,开罗的所有艺馆和妓院都被取缔,所有舞女和妓女都被赶到埃斯奈等南方城镇。到埃及寻欢作乐的法国人无一不光顾这里。

因此,福楼拜和杜康待船一靠岸,就急忙寻花问柳,被带到一个深巷小院。小院的门口站着一位乳丰臀肥的风尘女子。她身着粉红色灯笼裤,发辫上扣着一顶垂丝小红帽,胸前裹着一袭薄纱衫。她叫库楚克·哈奈姆,意为“俏舞女”。

她显然是刚刚出浴,周身散发着松节油的清香,极富青春活力。她带领两位异邦客来到一个宽敞的房间,轻轻一跺脚,两个蒙着双眼的乐师就奏起激情四射的鼓乐。她一只脚踏地,另一只跷起,扭动腰肢,抖动肚皮和前胸,跳起狂暴的《蜜蜂舞》。

这是埃及流行的东方舞中一个极富特色的舞蹈,表现蜜蜂钻进舞者的内衣后漫爬猛蜇。她又痒又疼,不得不疯跳狂舞,同时把衣服一件件脱掉。福楼拜事后写道,她的舞姿“很色情”,她的酮体“很润滑”,令人神飘意荡。

最后,她把两位客人引到一间密室,爬上一张棕绷床,迅即展开“魅力攻势”。福楼拜后来致信友人路易·布耶,用坦诚得鄙俗不堪的文字详尽描述这场颠鸾倒凤之遇,称赞这位埃及女郎“算得上一个上等婆姨”,折腾得自己“整夜都在无边无际的幻想中度过”。

福楼拜虽然不时在巴黎的花街柳巷中消磨,但他仍慨叹,“这个销魂之夜令人终生难忘”。在沿着尼罗河回返开罗时,他和杜康不由再度把她“探访”,临别留下“无边的哀伤”。

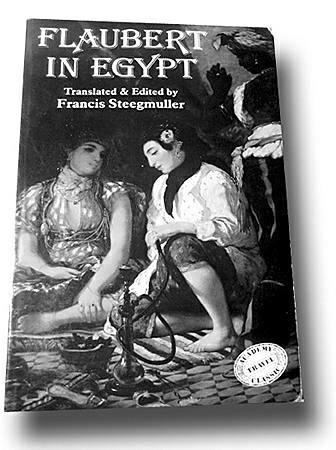

在埃及勾留七个多月之后,福楼拜和杜康转赴巴勒斯坦、黎巴嫩和土耳其。一路上,他仍是一面探访名胜古迹,一面继续惹花拈草。到贝鲁特时,他发现自己染上性病,不得不提前经希腊和意大利回国。这次为时十四个月的东方之行的直接结果是,他遗留下一部《旅行漫记》和大量书信与日记。

更重要的是,他亲身领略异国风情和文化,为其后来创作的几部重要作品提供了灵感和素材。因此,福楼拜的传记作者杰弗雷·沃尔称这次东方之行为“福楼拜的东方教育之旅”,“丰富了他的人生”。美国东方学家爱德华·萨义德认为,福楼拜后来的创作总是把东方的神秘同东方的女性编织在一起,风情万种的舞女库楚克“无疑是福楼拜好几部小说中女性人物的原型”。

回到巴黎之后,福楼拜一边玩赏一路上收集的羚羊皮、蜥蜴皮、水烟具等诸多具有东方色彩的纪念品,反刍和消化“那震撼心魄的收获”,一边投入描述法国社会风情的小说《包法利夫人》的创作。他用近五年时间完成这部后来成为其最重要代表作的小说,于1856年在《巴黎评论》上连载。

小说对社会现实的深刻揭露和两性关系的大胆描写,不但激怒教会人士,还受到司法当局“有伤风化”的控告。几经周折,他最后被宣告无罪,连载结集成书出版后名扬天下。

这部小说没有直接描写他的东方之行,但有人认为,小说中的两性描写和女主人公包法利夫人的形象塑造,或多或少受到这次埃及之旅的影响。还有人认为,福楼拜在开罗下榻的旅馆,老板名叫布瓦雷(Bouvaret),很可能就是小说的女主人公包法利夫人(EmmaBovary)名字的由来。

而据杜康记述,在同库楚克共度良宵之后,福楼拜登上尼罗河畔的一个小山包,高声吼叫:“我终于想起来了。我就叫她包法利!”显然,是库楚克激发他确定了正在酝酿中的小说女主人公的名字。

如果说在《包法利夫人》中尚未发现这次东方之行对福楼拜创作的直接影响,他后来带有鲜明东方色彩的三部作品,则显然得益于他的东方经历。在《包法利夫人》引发社会风波之后,福楼拜转向历史小说创作。有了一些东方的感性知识,又阅读大量古希腊罗马的典籍,他决定选取公元前240年发生在北非的迦太基富商政权与其雇佣军之间的一场内战为题材,创作一部历史小说。

可是,在即将落笔的时候,他发现有关这场内战的史料还不够用,于是决定到发生地游历一番。

1858年4月,他绕经阿尔及利亚前往迦太基古国的中心地突尼斯。他游览迦太基遗址,参观保存下来的古建筑,了解当地的风情,收集各种民间传说。经过近两个月的实地考察,他感到已掌握足够的创作素材。

此后,他将过去与现在所积累的材料进行梳理,用四年多时间完成描写迦太基雇佣兵叛乱的小说《萨朗波》,于1862年11月出版。小说的大背景有充分的历史依据,但女主人公萨朗波却是个虚构人物。她是迦太基统帅哈米尔卡尔的宝贝女儿,但却爱上起义军领袖马托。

她有过人的侠肝义胆,又有真诚的浪漫情怀。起义军失败,她目睹马托受刑身死,悲情难抑,以死殉情。福楼拜对友人一再说,在写作过程中,耳畔一再响起埃及沙漠中野狼嚎叫的声音。萨朗波这个人物,特别是她狂舞的场景,显然有库楚克的影子。

《萨朗波》出版后,他又捡拾起早年被友人斥为“只能烧掉”的宗教历史小说《圣安东尼的诱惑》的草稿,根据在东方之旅中收集的新材料和获得的新认识大刀阔斧地进行修改。小说以剧本形式描写公元四世纪基督教圣徒安东尼在埃及抵制魔鬼的种种诱惑而圣心不变的故事。

作品涉及尼罗河、埃及沙漠和基督教圣训,他都根据自己的亲眼所见和那位忠厚的埃及科普特教长老的“教诲”重新构思。而对妖冶的示巴女王的描述,特别是她的诱惑之词“我像蜜蜂一样舞蹈”,显然是参照了他同库楚克幽会的场景。

经过两次大的修改,他这部从青年时代着笔直到接近老年时才完成的“毕生之作”于1872年出版。在把定稿朗读给著名女作家乔治·桑听时,他这次得到的是“写得很高超”的赞许。

晚年的福楼拜于1877年创作出版短篇小说集《三个故事》,其中一篇题为《希罗迪娅》,与其东方之行密切攸关。这篇小说以《新约·福音书》为题材,描写公元初年罗马帝国统治下的一个犹太小王国的宫廷斗争。国王希罗德·安提帕斯喜欢上自己的弟媳希罗迪娅,而希罗迪娅见他有权有势便抛弃丈夫委身于他。

这一有悖伦理的行为遭到圣徒施洗者约翰的谴责。希罗迪娅对约翰怀恨在心,就设计将他谋杀。一天,在安提帕斯举行的宴会上,希罗迪娅同前夫所生的女儿莎乐美突然出现。

莎乐美以自己艳丽的容貌和撩人的舞蹈征服了在场所有的人。安提帕斯也被她弄得神魂颠倒,当即向她许下诺言:“你随意要什么,我都给你。”她于是根据母亲的谋划提出,其他任何东西都不要,只要约翰的人头。

安提帕斯闻此“浑身瘫软,缩成一团”,但最终还是命下人将约翰的头颅献给她。在这篇小说中,福楼拜对莎乐美跳舞的场面作了生动的描写。她跟着笛子和响板的节拍,双脚前后交替地跳动,“身体比蝴蝶还轻盈”。

她闪动双眸,扭摆腰肢,抖动乳峰,“把男人们的心撩拨得火辣辣的”。他最后点明,莎乐美的舞姿和激情“就像(尼罗河)瀑布边的努比亚女郎”。这就等于承认,他是借助“瀑布边的努比亚女郎”库楚克在描写莎乐美。十六七年过去,库楚克的形象看来仍不时闪现在福楼拜的眼前。

福楼拜对库楚克的怀恋,在同友人的交往中还屡屡展现。他不但在从埃及致家人和友人的信函中多次谈到她,归来后在闲谈中也一再提及她。友人布耶对此印象极为深刻,后来还以库楚克为题材专门创作一首诗。老情人路易丝·克莱则对此既艳羡又好奇。1869年,她前往埃及旅游,曾专门到埃斯奈探寻库楚克。归来后,她告诉福楼拜,库楚克已经人老色衰。据说,福楼拜闻此沉默不语,神色黯然。

福楼拜同库楚克虽系逢场作戏,但这位埃及舞伎确实给他留下终生难忘的印象。现在的埃及人谈起这段浪漫往事,大多鄙夷福楼拜的玩世不恭,而对库楚克则引以为傲,认为是她在某种程度上令福楼拜激情迸发,写出好几部带有鲜明东方色彩的传世之作。对此,欧美学人也多有记叙,而福楼拜遗留下来的那些东方之行的信札、日记和相关作品,更足资为佐证。