丰子恺怀念李叔同先生 丰子恺:怀李叔同先生

距今二十九年前,我十七岁的时候,最初在杭州的浙江省立第一师范学校里见到李叔同先生,即后来的弘一法师。那时我是预科生,他是我们的音乐教师。我们上他的音乐课时,有一种特殊的感觉:严肃。摇过预备铃,我们走向音乐教室,推进门去,先吃一惊:李先生早已端坐在讲台上。

以为先生总要迟到而嘴里随便唱着、喊着,或笑着、骂着而推门进去的同学,吃惊更是不小。他们的唱声、喊声、笑声、骂声以门槛为界限而忽然消灭。接着是低着头、红着脸,去端坐在自己的位子里。

端坐在自己的位子里偷偷地仰起头来看看,看见李先生的高高的瘦削的上半身穿着整洁的黑布马褂,露出在讲桌上,宽广得可以走马的前额,细长的凤眼,隆正的鼻梁,形成威严的表情。扁平而阔的嘴唇两端常有深涡,显示和爱的表情。

这副相貌,用“温而厉”三个字来描写,大概差不多了。讲桌上放着点名簿、讲义,以及他的教课笔记簿、粉笔。钢琴衣解开着,琴盖开着,谱表摆着,琴头上又放着一只时表,闪闪的金光直射到我们的眼中。

黑板(是上下两块可以推动的)上早已清楚地写好本课内所应写的东西(两块都写好,上块盖着下块,用下块时把上块推开)。在这样布置的讲台上,李先生端坐着。坐到上课铃响出(后来我们知道他这脾气,上音乐课必早到。故上课铃响时,同学早已到齐),他站起身来,深深地一鞠躬,课就开始了。这样地上课,空气严肃得很。

有一个人上音乐课时不唱歌而看别的书,有一个人上音乐时吐痰在地板上,以为李先生不看见的,其实他都知道。但他不立刻责备,等到下课后,他用很轻而严肃的声音郑重地说:“某某等一等出去。”于是这位某某同学只得站着。

等到别的同学都出去了,他又用轻而严肃的声音向这某某同学和气地说:“下次上课时不要看别的书。”或者:“下次痰不要吐在地板上。”说过之后他微微一鞠躬,表示“你出去罢。”出来的人大都脸上发红。又有一次下音乐课,最后出去的人无心把门一拉,碰得太重,发出很大的声音。

他走了数十步之后,李先生走出门来,满面和气地叫他转来。等他到了,李先生又叫他进教室来。进了教室,李先生用很轻而严肃的声音向他和气地说:“下次走出教室,轻轻地关门。

”就对他一鞠躬,送他出门,自己轻轻地把门关了。最不易忘却的,是有一次上弹琴课的时候。我们是师范生,每人都要学弹琴,全校有五六十架风琴及两架钢琴。风琴每室两架,给学生练习用;钢琴一架放在唱歌教室里,一架放在弹琴教室里。

上弹琴课时,十数人为一组,环立在琴旁,看李先生范奏。有一次正在范奏的时候,有一个同学放一个屁,没有声音,却是很臭。钢琴及李先生十数同学全部沉浸在亚莫尼亚气体中。同学大都掩鼻或发出讨厌的声音。

李先生眉头一皱,管自弹琴(我想他一定屏息着)。弹到后来,亚莫尼亚气散光了,他的眉头方才舒展。教完以后,下课铃响了。李先生立起来一鞠躬,表示散课。散课以后,同学还未出门,李先生又郑重地宣告:“大家等一等去,还有一句话。

”大家又肃立了。李先生又用很轻而严肃的声音和气地说:“以后放屁,到门外去,不要放在室内。”接着又一鞠躬,表示叫我们出去。同学都忍着笑,一出门来,大家快跑,跑到远处去大笑一顿。

李先生用这样的态度来教我们音乐,因此我们上音乐课时,觉得比上其他一切课更严肃。同时对于音乐教师李叔同先生,比对其他教师更敬仰。那时的学校,首重的是所谓“英、国、算”,即英文、国文和算学。在别的学校里,这三门功课的教师最有权威;而在我们这师范学校里,音乐教师最有权威,因为他是李叔同先生的原故。

李叔同先生为甚么能有这种权威呢?不仅为了他学问好,不仅为了他音乐好,主要的还是为了他态度认真。李先生一生的最大特点是“认真”。他对于一件事,不做则已,要做就非做得彻底不可。

他出身于富裕之家,他的父亲是天津有名的银行家。他是第五位姨太太所生。他父亲生他时,年已七十二岁。他堕地后就遭父丧,又逢家庭之变,青年时就陪了他的生母南迁上海。在上海南洋公学读书奉母时,他是一个翩翩公子。

当时上海文坛有著名的沪学会,李先生应沪学会征文,名字屡列第一。从此他就为沪上名人所器重,而交游日广,终以“才子”驰名于当时的上海。所以后来他母亲死了,他赴日本留学的时候,作一首《金缕曲》,词曰:“披发佯狂走。

莽中原暮鸦啼彻几株衰柳。破碎河山谁收拾,零落西风依旧。便惹得离人消瘦。行矣临流重太息,说相思刻骨双红豆。愁黯黯,浓于酒。漾情不断淞波溜。恨年年絮飘萍泊,遮难回首。二十文章惊海内,毕竟空谈何有!

听匣底苍龙狂吼。长夜西风眠不得,度群生那惜心肝剖。是祖国,忍孤负?”读这首词,可想见他当时豪气满胸,爱国热情炽盛。他出家时把过去的照片统统送我,我曾在照片中看见过当时在上海的他:丝绒碗帽,正中缀一方白玉,曲襟背心,花缎袍子,后面挂着胖辫子,底下缎带扎脚管,双梁厚底鞋子,头抬得很高,英俊之气,流露于眉目间。

真是当时上海一等的翩翩公子。这是最初表示他的特性:凡事认真。他立意要做翩翩公子,就彻底地做一个翩翩公子。

后来他到日本,看见明治维新的文化,就渴慕西洋文明。他立刻放弃了翩翩公子的态度,改做一个留学生。他入东京美术学校,同时又入音乐学校。这些学校都是模仿西洋的,所教的都是西洋画和西洋音乐。李先生在南洋公学时英文学得很好;到了日本,就买了许多西洋文学书。

他出家时曾送我一部残缺的原本《莎士比亚全集》,他对我说:“这书我从前细读过,有许多笔记在上面,虽然不全,也是纪念物。”由此可想见他在日本时,对于西洋艺术全面进攻,绘画、音乐、文学、戏剧都研究。

后来他在日本创办春柳剧社,纠集留学同志,共演当时西洋著名的悲剧《茶花女》(小仲马著)。他自己把腰束小,扮作茶花女,粉墨登场。这照片,他出家时也送给我,一向归我保藏;直到抗战时为兵火所毁。

现在我还记得这照片:卷发,白的上衣,白的长裙拖着地面,腰身小到一把,两手举起托着后头,头向右歪侧,眉峰紧蹙,眼波斜睇,正是茶花女自伤命薄的神情。另外还有许多演剧的照片,不可胜记。

这春柳剧社后来迁回中国,李先生就脱出,由另一班人去办,便是中国最初的“话剧”社。由此可以想见,李先生在日本时,是彻头彻尾的一个留学生。我见过他当时的照片:高帽子、硬领、硬袖、燕尾服、史的克、尖头皮鞋,加之长身、高鼻,没有脚的眼镜夹在鼻梁上,竟活像一个西洋人。这是第二次表示他的特性:凡事认真。学一样,像一样。要做留学生,就彻底地做一个留学生。

他回国后,在上海太平洋报社当编辑。不久,就被南京高等师范请去教图画、音乐。后来又应杭州师范之聘,同时兼任两个学校的课,每月中半个月住南京,半个月住杭州。两校都请助教,他不在时由助教代课。我就是杭州师范的学生。

这时候,李先生已由留学生变为“教师”。这一变,变得真彻底:漂亮的洋装不穿了,却换上灰色粗布袍子、黑布马褂、布底鞋子。金丝边眼镜也换了黑的钢丝边眼镜。他是一个修养很深的美术家。所以对于仪表很讲究。

虽然布衣,却很称身,常常整洁。他穿布衣,全无穷相,而另具一种朴素的美。你可想见,他是扮过茶花女的,身材生得非常窈。穿了布衣,仍是一个美男子。“淡汝浓抹总相宜”,这诗句原是描写西子的,但拿来形容我们的李先生的仪表,也很适用。

今人侈谈“生活艺术化”,大都好奇立异,非艺术的。李先生的服装,才真可称为生活的艺术化。他一时代的服装,表出着一时代的思想与生活。各时代的思想与生活判然不同,各时代的服装也判然不同。布衣布鞋的李先生,与洋装时代的李先生、曲襟背心时代的李先生,判若三人。这是第三次表示他的特性:认真。

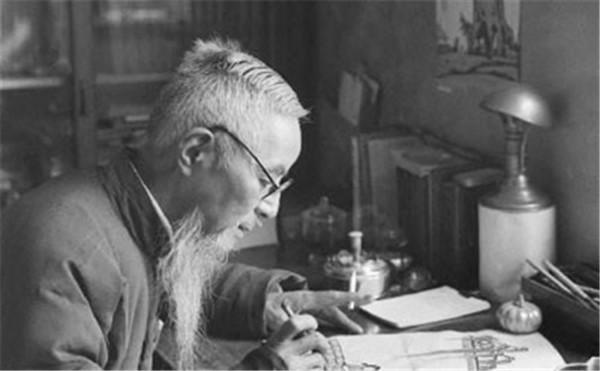

我二年级时,图画归李先生教。他教我们木炭石膏模型写生。同学一向描惯临画,起初无从着手。四十余人中,竟没有一个人描得像样的。后来他范画给我们看。画毕把范画挂在黑板上。同学们大都看着黑板临摹。只有我和少数同学,依他的方法从石膏模型写生。

我对于写生,从这时候开始发生兴味。我到此时,恍然大悟:那些粉本原是别人看了实物而写生出来的。我们也应该直接从实物写生入手,何必临摹他人,依样画葫芦呢?于是我的画进步起来。

此后李先生与我接近的机会更多。因为我常去请他教画,又教日本文。以后的李先生的生活,我所知道的较为详细。他本来常读理性的书,后来忽然信了道教。案头常常放着道藏。那时我还是一个毛头青年,谈不到宗教。李先生除绘事外,并不对我谈道。

但我发现他的生活日渐收敛起来,仿佛一个人就要动身赴远方时的模样。他常把自己不用的东西送给我。他的朋友日本画家大野隆德、河合新藏、三宅克己等到西湖来写生时,他带了我去请他们吃一次饭,以后就把这些日本人交给我,叫我引导他们(我当时已能讲普通应酬的日本话)。

他自己就关起房门来研究道学。有一天,他决定入大慈山去断食,我有课事,不能陪去,由校工闻玉陪去。数日之后,我去望他。见他躺在床上,面容消瘦,但精神很好,对我讲话,同平时差不多。

他断食共十七日,由闻玉扶起来,摄一个影,影片上端由闻玉题字:“李息翁先生断食后之像,侍子闻玉题。”这照片后来制成明信片分送朋友。像的下面用铅字排印着:“某年月日,入大慈山断食十七日,身心灵化,欢乐康强——欣欣道人记。”李先生这时候已由“教师”一变而为“道人”了。学道就断食十七日,也是他凡事“认真”的表示。

但他学道的时候很短。断食以后,不久他就学佛。他自己对我说,他的学佛是受马一浮先生指示的。出家前数日,他同我到西湖玉泉去看一位程中和先生。这程先生原来是当军人的,现在退伍,住在玉泉,正想出家为僧。李先生同他谈得很久。

此后不久,我陪大野隆德到玉泉去投宿,看见一个和尚坐着,正是这位程先生。我想称他“程先生”,觉得不合。想称他法师,又不知道他的法名(后来知道是弘伞)。一时周章得很。我回去对李先生讲了,李先生告诉我,他不久也要出家为僧,就做弘伞的师弟。

我愕然不知所对。过了几天,他果然辞职,要去出家。出家的前晚,他叫我和同学叶天瑞、李增庸三人到他的房间里,把房间里所有的东西送给我们三人。第二天,我们三人送他到虎跑。

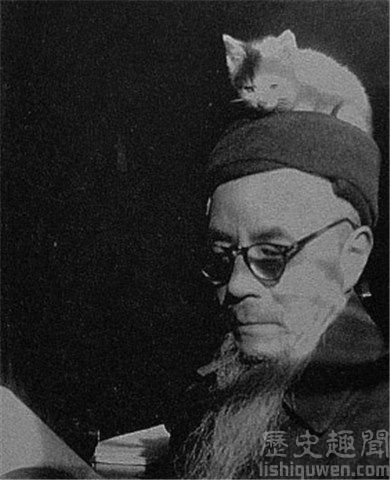

我们回来分得了他的“遗产”,再去看望他时,他已光着头皮,穿着僧衣,俨然一位清癯的法师了。我从此改口,称他为“法师”。法师的僧腊二十四年。这二十四年中,我颠沛流离,他一贯到底,而且修行功夫愈进愈深。

当初修净土宗,后来又修律宗,律宗是讲究戒律的。一举一动,都有规律,严肃认真之极。这是佛门中最难修的一宗。数百年来,传统断绝,直到弘一法师方才复兴,所以佛门中称他为“重兴南山律宗第十一代祖师”。他的生活非常认真。

举一例说:有一次我寄一卷宣纸去,请弘一法师写佛号。宣纸多了些,他就来信问我,余多的宣纸如何处置?又有一次,我寄回件邮票去,多了几分。他把多的几分寄还我。以后我寄纸或邮票,就预先声明:余多的送与法师。

有一次他到我家。我请他藤椅子里坐。他把藤椅子轻轻摇动,然后慢慢地坐下去。起先我不敢问。后来看他每次都如此,我就启问。法师回答我说:“这椅子里头,两根藤之间,也许有小虫伏着。突然坐下去,要把它们压死,所以先摇动一下,慢慢地坐下去,好让它们走避。”读者听到这话,也许要笑。但这正是做人极度认真的表示。

如上所述,弘一法师由翩翩公子一变而为留学生,又变而为教师,三变而为道人,四变而为和尚。每做一种人,都做得十分像样。好比全能的优伶:起青衣像个青衣,起老生像个老生,起大面又像大个面……都是“认真”的原故。

现在弘一法师在福建泉州圆寂了。噩耗传到贵州遵义的时候,我正在束装,将迁居重庆。我发愿到重庆后替法师画像一百帧,分送各地信善,刻石供养。现在画像已经如愿了。我和李先生在世间的师弟尘缘已经结束,然而他的遗训——认真——永远铭刻在我心头。