诗人周公度 为什么没有人给写信 | 周公度

周公度写过一首流传甚广的诗,题目叫《这么好的信》,十年前当我从网上读到这首诗的时候,就记住了作者的名字。但十年之间,我只见过周公度一面,在人群熙攘杯盘狼藉的诗歌活动现场,他给我留下了儒雅而清爽的印象,而这印象恰好印证着这首12行短诗所弥散出来的气息。这是一个诗人的幸运:他通过不断地发掘,推敲,终于找到了一种只属于自己的腔调,并达到了辩音识人的效果。

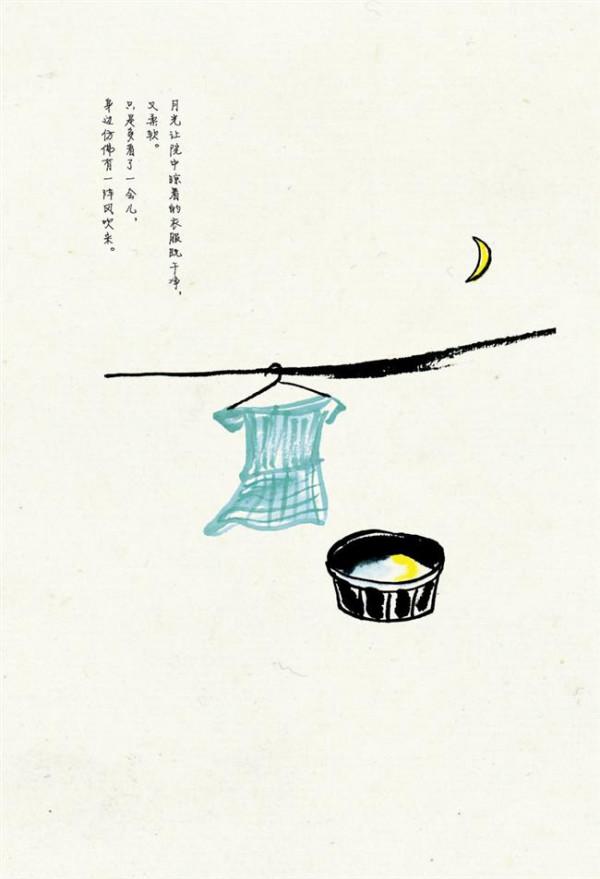

“为什么没有人给我写信”?这首从设问出发的诗,以一种虚拟的口吻道出了我们心**存的那一点渴念,如呢喃,似梦影,如这封永不送达的“旧信封”所承载的疲惫又充满幻觉的人生。这是一首好诗的魔力所在,圆满又自足,仿佛空空如也,却能在瞬间填满我们空荡荡的内心。

在我的阅读视野里,很少有诗人像周公度那样热衷于“写信”,或者说,他总是偏爱用这种“信笺式”的口吻和笔触来写诗,更有趣的是,这个人似乎从来就不打算将这些“信”寄出去,他只是假托这种形式来叙述自己对生活的态度:“这一封信不寄给你/不寄往这人间/我要寄这封信到死神在的刹那/告述他切勿忘记来临之路// 信使不是你的家臣/我要使用他尽情淋漓/让信中的所有呈现于他的脸上直到他自言自语”。

在这首题为《一封信》的诗中,周公度干脆说明了自己的意图,原来他写信的目的只是为了成全那个“信使”,让他在“我”与“死神”之间大汗淋漓地穿梭奔驰,“我要让死神见到信使的刹那说出/‘啊,你什么时候带我去’”。

一个不停地给死神写信的人,最终激发起了死神对他的好奇之心。

“信使”在这场近乎荒谬的行为艺术中扮演了一个非常重要的角色,他甚至成了这封信本身,在来回的奔忙途中,呈现在他脸上的表情就是这封信的内容。作为一个在佛学领域浸**颇深的写作者,周公度对待死亡,以及从荒谬中吸取生之力量的态度,颇值得玩味。

多年以后(2013年),周公度又写过一首饶有趣味的诗歌:《萨特信笺》。这一次,信封里面装了一句话:“你是我的唯一”。唯一的“你”对应着七位不同身份的情侣。我们都知道,存在主义的大师萨特混乱而生机勃勃的情感生活,直到他生命的最后岁月,依然深情款款。诗人以戏谑的手法重现了这位哲学家的**世界,“以我的深吻封缄”,如遗言一般,让每一个得到这句话的人获得了安宁。

周公度早年曾经给新诗确立过一个标准:“简单的词语;内在的节奏;美好的愿望。”纵观他这些年的创作实践,不难看出,他一直在做这样的努力。以最少的词汇说出最多的内容,让每一个词语都能体现出自身最大的价值,要想做到这一点并不容易,但这至少是一个值得努力的方向。

《我的苦》,《闭上眼睛看见你》等都属于符合他内定的准则的诗,没有花里胡哨的修辞,也没有冷僻艰涩的比赋,从“转身”到“转眼”,从“睁眼”到“闭眼”,诗歌的空间被收缩拉抻,词语的韧性也得到了考验。

在这些诗中,诗人仍然保持了书信体的口吻,平静中隐含着呼之欲出的**。作者显然明白,对于诗歌这种文体来讲,与其咋咋呼呼,不如轻言细语,而借助于“书信”这种古老形式,往往可以达到事半功倍的效果。这种娓娓道来的言说方式拉近了诗人与读者之间的距离,不仅能让人感同身受,而且可以轻易唤醒阅读者沉睡的情感旷野。

我总觉得最好的诗歌就应该是这种可遇不可求的诗歌,最好的诗歌甚至没有来龙去脉,它突然光临,充满洞见,令人猝不及防。因此,最好的诗人应该始终保持着高度敏锐的警觉,以便随时发挥捕捉这些光线的能力,而这光亮是由一个个词语带来的,若呼啸而过的陨石,你必须在它熄灭之前捕获它的短暂而神秘的光亮。这对诗人的定力和心智都提出了很高的要求,而定力需要心性去长久地培育。

周公度的写作在某种层面上应验了我的判断,他曾写过一首题为《我会是一个木匠》的诗:“如果我重新选择,/我会是一个木匠。/我的活计很是粗糙,/打歪的钉子有一小箱。/箍的木桶不适宜洗澡,只能装红豆和大米;//然而,我做的板凳/却非常结实,/可以站在上面放置番瓜,/也可以拿它砸核桃,/如果铺本杂志,还可以揽着情人说话。

”这首诗体现了作者的基本生活态度:不求最好,但求最稳。然而,正是这种力所能及的姿态确保了写作者可以在有限的空间里写出结实的作品,这作品虽然不一定是他想创造的,却是他能够创造出来也有把握做好的。

“……娘,容我叹口气。 /这口气本应在夜星的天上, /有咱家菜园的影子, /却一直在我的心里。 ”在这首《容我叹口气》的短诗里,周公度的语气俨然流露出了人行中途的疲倦之感,这也是那个在星光下疾驰的“信使”驻足歇息的时刻,随后,他又将发足狂奔:“以世间所有的深夜/为敌,复为友;/以地球上每一座你走过的城市来做我的梦境。”(《梦境》)。

附:周公度诗选

周公度,1977年生于山东金乡,现居西安,《佛学月刊》主编。著有诗集《夏日杂志》,儿童诗集《梦之国》,随笔集《机器猫史话》,小说集《从八岁来》等。