林昭张元勋 张元勋:我与林昭所经历的北大往事

北大百年校庆,昔日的受害者与知情者们欢笑雅集,但总让人感到一种凄然与失落的氛围异于当年,大家说来说去,话题惟在怀旧,竟无一人询问这些受难者五七年之后的苦难的历程(其实那是最重要的话题),回避语涉“个人的命运”!

为什么呢?这正如钱理群先生所说:“在我们这些老校友的北大记忆里,原是深藏着那一段或难堪,或痛心,因而‘不好说’的历史,谁愿意轻意搅动……”

是的,就五七年的北大来说,师生之间有一千五百人因“扩大化”而蒙受不白之冤,很多人被开除了公职与学籍,发配于穷山恶水、荒原大漠之间亡命了之,二十二年后,又把这“扩大化”了的一千五百人无一例外地平反,也就是说,就北大来说,“扩大化”已“扩大”到无一正确全盘错误的程度!

这多么令人触目惊心!二十二年,那人生最美好的一段岁月便在这“扩大化”中丧尽!若无十一届三中全会的伟大决策,这些人便会与全国五十五万不幸者同作冤魂、同归于尽!

四十一年间,我们全年级竟有近十位同窗英年早逝,时运的坎坷,生计的艰辛,过早地夺去了他们才华横溢的生命!陶尔夫、刘绍棠都是我们尊敬的学长,却不料“大戕良人”,使他们太早地离开了复苏伊始的神州大地,使我们母校百年聚首的相约化作终古的悲哀!

但是,我们的话题所及仅此而已!对于“善终”者衷于言表,而对于在五七年风暴的延展中惨死于“人民”枪口下的北大冤魂,却无人提起!这是为什么?我想:谈到被杀者总会牵动起更多的思考,所以仍然回避语涉“个人的命运”。

而非常遗憾的是:目前已出版的有关书籍并没有记述那群人后来的行踪,甚至连死难者的名字也一个未存!也就是说:死难者的遗作当时还未被北大的执权者们所留意,以致遗漏在那本作为“大批判”时的反面教材《右派言论汇集》之外,他们悄然凶死,连遗音也悄然迷失!

哲学系的学生黄宗羲绑赴刑场,临刑前对妻子说:“我死后你不要守着,早一点找一个家,好好教育孩子跟着党、跟着毛主席走社会主义道路。”他被杀在1958年。

西语系英语专业的学生顾文选,1966年夏自河北省某劳改农场逃出后未久被抓获而归,即被处死,其时他无妻室,亦无遗言。

化学系的学生张锡琨,企图越狱而被处死,时间已是“四人帮”垮台后的1976年底。他的遗体由他妹妹领走,掩埋于四川盆地。

而中文系新闻专业的1954级女学生林昭之死,则由于是被密杀及灭尸更被掩盖得毫无踪迹!

她死得惨烈,死得冤枉!

我的案头放着一份1954年8月15日的《解放日报》,其七至十一版刊登的是《全国高等学校1954年暑期招考新生录取名单(华东区部分)》,在第十版“北京大学中国语言文学系”新生名单中有一个“彭令昭”。当我们负发京华,欢乐聚首燕园之初,“彭令昭”一直是名下无人的“隐君子”。

两个月过去了,在杨晦先生为全年级开讲的“文艺学引论”的阶梯大教室,我们终于弄清了那个叫“林昭”的姑娘就是“隐君子彭令昭”。她在全年级的“亮相”,是因为系办公室的冯世澄先生举着一捆寄给彭今昭的书,并且喊着这个名字,而从座间起立跑到冯先生旁边的却是林昭。

当时有个新疆的男同学名叫买买提·塔吉里克,据说他来北大之前曾是新华社新疆分社的社长,当时他是新闻专业的学生,和我同住在15斋,林昭被系里指定做他的辅导员,帮助他讲解一些课程难点,所以,她常来15斋,我们因之也就与她很熟。

她是苏州人,“令”与“林”是同音字,她的乳名叫“苹男”,爷娘唤女皆呼之,或单唤做“苹”。

(譬如1966年,她的母亲许宪民先生在给我的信中,用“暗语”般的语言告诉我林昭的初判刑期云:“苹年二十”,即是。)年稍长,“苹男”之外,爷娘又唤做“令昭”,她自中学即投稿发文,亦以“令昭”为笔名,后则改用“林昭”,盖以“令”、“林”是同音字。

此处对她的名字的说明是为了纠正当今的某些文章中的妄说,说她“非常像”、也“非常爱”林黛玉,自己才改为“林昭”的。其实,林昭是最不喜欢别人说她是“林黛玉”的,“林黛玉”这个文学形象在“红学”专家们的文章中褒奖得几成完人,而在人们的现实思考中却是一个缺点与弱点太多的女子,故像林昭这样熟通《红楼梦》的北大中文系女学生,我们称她为“林姑娘”时,她或可领受,而若真的说她是“林黛玉”时,她会怒不可遏,感到是一种羞辱!

一年之后,大家相处已熟,有人或偶戏称之为“林黛玉”,但只能是背地里的微辞,而非源自她自己的声张。而这主要是由于她确实瘦弱,而且又确实表现了勤学善思、语多卓见的特点!——这些值得注目的优点,如果集之于一个年轻姑娘身上,则更会引人惊叹。

我第一次与她交往,是在图书馆的善本书库里,她正在那不太亮的台灯下翻阅着一大堆线装书,我看出那是《毛诗郑笺》。后来我们从图书馆里出来,在南阁、北阁旁的透迤小路上,她边走边对我说:“《豳风·七月》中‘女心伤悲,殆与公子同归’说的是什么?我看说的是女奴隶为奴隶主的小姐作陪嫁奴隶的制度,她们陪嫁异国,就永远不会再见到自己的生身父母,所以‘伤悲’。

古代的学者早就指出:‘妇人谓嫁为归。’还说,‘诸侯之女称公子也。

’可见‘公子’是贵族小姐,不是少爷。现在许多注本,都几乎异口同声地说:‘女奴悲伤,害怕被奴隶主公子掳去,受到侮辱。’岂不荒唐!”她又进一步分析说:“其实,我看整篇《七月》几乎用了极大篇幅描写了奴隶主为他的女儿准备出嫁的细节,从养蚕采桑到织布染色,从狩猎狐狸到‘为公子裘’,准备的都是嫁衣。

”她的这些观点,大约也曾请教过游国恩先生,记得有一次,游先生身体不适,我到燕东园去探望,他还谈到林昭的勤学与多思,提到她对《七月》的见解,游先生多有称赞。

后来,听说游先生曾建议系里把林昭从新闻专业转到文学专业,先生以为:林昭若从事古典文学的研究,会很有前途。后来不知为什么游先生的这一建议没有实现。其实,林昭在考人北大以前就在苏南新闻专科学校学习,毕业后,在《常州民报》当记者,考人北大中文系仍在新闻专业学习,她博览群书,文思敏捷,众文体皆能,若不是命运不祥,她会成为一位优秀的新闻文化工作者、文学研究者的。

1980年12月11日,在北京为林昭举行了平反追悼大会之次日,我与林昭的妹妹彭令范女士到北京大学燕东园杨晦先生的寓所去拜望并辞行,这位八十六岁的仁厚长者见到我们潸然泪下,他向我说了两件事:一、当年在讨论逮捕我的时候,先生是坚决反对的;二、当年在讨论游先生建议林昭调入文学专业的时候,先生是坚决同意的。

——但皆适得其反!先生不无兴叹地说:“我每当想起这些就觉得心里难过!”稍停又说,“林昭是游先生看重的学生,多少次游先生的学术讲演,都是即席发挥,没写讲稿,事后都是根据林昭的记录整理存文的,如果没有后来的那场运动,林昭可能会成为游先生的好助手!

即令不改专业也无妨于此!”

1955年春天,北大学生会设群众文化部,大力组建了名目繁多的文学艺术社团,例如国乐社、西乐社、舞蹈社、戏剧社、大学生合唱团、摄影社、美术社、武术社、北大诗社等等。

北大诗社集中了北大校园诗坛上的著名学生诗人,当时的社长是现代派诗人越曙光,社员则有古典派诗人崔道怡、哲理诗人马嘶、李任、海滨诗人孙克恒、叙事诗人薛雪、抒情诗人张玲、学者诗人谢冕、大漠诗人任彦芳、唯美诗人王克武等,都是北大诗社的台柱,也是今日蜚声诗坛的著名诗人与诗歌评论家!

而林昭则以江南女儿独具的聪颖与文思,以她的古、近、今体兼能,诗、词、文俱佳的丰赡素养,在北大诗坛占得一席之地!“林姑娘”的美称由此兴焉!她极爱与人逗嘴,每次雅集总不免先口战良久,戏谑争胜,猜灯谜、忆亡书,气氛热烈。

其时,我混迹于这北大校园诗人群之间,忝列末座,耳濡目染着天才花园里的春色,肥沃了自己的贫瘠与乏陋,获益匪浅!今日思之,堪谓幸运!但这种文学与友谊的结社,自1957年后,便霜残雨摧。真可谓燕园春色灭、斯文绝,大有“草色遥看”的怅惘与萧然之态!令人兴叹!

北大诗社自1955年春即出版月刊《北大诗刊》,初为三十二开小本,后自1956年改为十六开本。我和林昭都被任命为编辑部的成员,于是经常与校印刷厂打交道。林昭对清样的校对往往三四次仍不放心,往往在车间里一呆就是半天,连当时的厂长唐海宽先生对她的认真与细心也佩服不已。

记得1955年的12月31日下午,全校已经沉浸在迎接新年的浓郁气氛之中,她还在印刷厂的办公室里对《1956年新年专号》的清样作最后的校对,而后签字付印。

那一期她和我是责任编辑,我们走出印刷厂的大门时,夜幕已经降临,校园里播放着悠扬优美的轻音乐舞曲,学生餐厅的除夕聚餐宴会已将结束,我和她走到大饭厅里时同学们多已散去,食堂工人已在收拾餐桌,迎新年通宵化装舞会即将在这儿开始,我们只从窗口要了两份菜,在一个角落里的餐桌边匆匆吞咽了事。

元旦清晨,未及到老师家中拜年,我和她如约在印刷厂见面,取走了工人师傅昨晚加班赶印的《北大诗刊——1956年新年专号》,专号的封面用的是粉红色胶版纸,印着提着灯笼的女孩的刻纸图案,堪称朴素而美观——这是出自林昭的匠心!

但是,林昭在《北大诗刊》编辑部却只是兼职,她的“本职”则是在校刊编辑部,与我们的另一位女才子张玲同编副刊《未名湖》。我有时向校刊文艺副刊投稿,便会受到林昭的“编辑大人”般的品头评足,幸亏张玲往往在场,为我声援。

“张玲、林昭”,这两个不可分开的名字,在当时北大校园诗坛上引人注目,她们的诗情与奇想,往往令我等“须眉”之辈瞠目惊叹。她们的诗已不仅仅在北大校内刊物上发表,还在《光明日报》等刊物上相继问世,张玲的一首题为《照相》的诗,其中有句云:“笑呀,笑出声来,最好连声音也照上!

”可谓“黄绢、幼妇”、“绝妙好辞”!我迄今未能忘怀。张玲祖籍山东烟台,她的父亲是北大西语系教授、著名翻译家、哈代研究权威张谷若先生,家学渊源,张玲有着与林昭异曲同工的才思与文学根基,她有山东人的耿直,不似林昭的尖刻,所以常保我的拙稿勉强过关。

例如:我曾写了一组短诗,共三首,题为《阳春三弄》,自我感觉还算“良好”,可是林昭却大笔一挥:“不用!”而且说这说那了一番,后来毕竟还是发表了《其二》,共八行,其末两行为:

忽然,夜风把湖心吹起涟漪,

欣喜。冰已消融!春已有了消息!

张玲说:“我很欣赏你的格律,这大约是受了林庚先生诗风的影响!”她其时已是学者味十足。

三首取其一,张玲之见也;舍其二,林昭之见也。取舍之间,所见略同。

今年北大百年华诞期间,张玲夫妇邀我宴集,我们的老同窗、著名诗人邓荫柯夫妇光临弄觞,言及林昭及往事,我等伤之于怀!张玲而今已是中国社会科学院外文所编审、著名翻译家、散文家,是一位有世界声誉的英国文学学者,她当年与林昭同住一室,是林昭最亲密的“闺中诗友”,林昭长她四岁,常以“大人”自居,呼张玲为“小鬼”。

1980年12月11日,在北京为林昭举行追悼会,张玲参加了这个大会的筹备工作,将一腔久郁的友爱亲挚之情通过哀婉的祭奠寄往那冥冥无凭的静界幽境,去慰藉那不朽的天才诗魂的英灵!

1956年秋天,北大党委决定创办一个综合性学生文艺刊物,这就是非常著名的《红楼》。《北大诗刊》停办,并对其编委会成员作了增补,而成《红楼》编委会,阵容如下:

主编:乐黛云先生

副主编:康式昭、张钟

编委:马嘶、李任、王克武、林昭、张元勋、谢冕、张炯(名字的次序是依当时的年级自高而低排列的)

可以看出:这回林昭是以“本职”从校刊编辑部调到《红楼》的,于是便有了一句口头禅,称她为“红楼里的林姑娘”。

别看那么一个著名的刊物,而真要到北大去找那个编辑部,却是找不到的。因为根本就没有那么一间专用的办公室,每次开编委会,都是临时借用学生会、团委甚至党委的办公室,而具体的修改文稿、校对清样等工作,就往往习惯性地挤在林昭的宿舍里,那间屋在文科女生宿舍27斋二楼,四人一室。

但我们在那里打搅也只能利用课外活动时间,上午有课,晚上自是不应打搅她们。那层楼住着的新闻专业女同学,林昭之外,还有五位后来也成右派的,包括张玲、韩其慧,她们都在五七之难后,发配西北,韩其慧死于其处,弃身沙丘热海之间。

张玲在二十年边塞大漠的磨难之后,有幸回到北京。其余三位都由于忧患太重、去日苦多而身染沉疴。

1956年12月31日夜,北大的燕园内灯光如昼,可容纳八千人的大餐厅,学生宴会之后,早就打扫得干干净净,大餐厅的中心放着一个直径两米的大花盆,里面栽着一株五六米高的针松圣诞树,枝叶之间灯光明灭,空间是被香水喷过了的,弥漫着茉莉、玫瑰的芬芳!

“迎接伟大的一九五七年”金色大字悬挂在主席台上,所有的聚光灯都投射在这十个金色大字上,仿佛它就是即将展现在我们面前的那金色的日子!那光明的日子!那光彩夺目、充满伟大希望、展现灿烂前途的日子!

其实正是严冬,北京的冬季其实奇寒,而北大的儿女们的脸上都蒸腾着汗气,舞厅内灯光微暗而柔美,姑娘们的脸上大约都有粉,嘴唇是被唇膏涂过了的,在微暗的灯光中看去,红唇却成了黑色。林昭与张玲也在这无忧之境里飞翔。这八千北大学子不是楚之骄兵,而是天之骄子!

午夜十一时三十分,我们敬爱的马寅初校长、周培源教务长等学校领导来到迎接新年的会堂,登台贺年,舞曲骤停,八千骄子静立。当午夜的钟声敲响第十二响,余音未绝,北大沸腾了,如群山在笑!这八千子弟的第一句高呼,呼的是什么?是——

“毛主席万岁!”“共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”

马老的习惯用语“兄弟我!”刚一出口,他的话便被海涛般的掌声所淹没,这位慈祥、正直、爱国、渊博的长者,又何曾料到这样的坦率、真诚、融洽、无虑的聚会,以后竟不会再有了!永远也没有了!他何曾料到:再过四个半月、五个月,这个栽着郁郁葱葱的针松圣诞树的大厅里,这悬挂着十个赫然金色大字的北京大学的天堂里会降下宙斯神火!

一场史无前例的“引蛇出洞”之战,竟会在这八千天之骄子中展开!

马老的绍兴乡音未改,高呼:“兄弟我给大家拜年!”一个穿着大红毛线衣、白色长裙的女同学登上主席台,把一串鲜花“项链”恭敬地挂在马老的脖子上,垂在他的胸前!掌声、欢呼声汇成海洋!这时,马老率领校领导们走下主席台,来到学生中间,舞曲又重新响起。

一个男同学跟在他的背后,把双手放在马老的双肩上,而周培源教授则又跟在这个男同学的背后,也把双手搭在他的双肩上,如此照做,很快一条“人链”连结而成,又似一列列车,在祖国大地上快跑,马老是火车头,在舞曲的优美的节奏里,他带领着这支中国一流的科学大军向前快跑!

他率队而行,开始只在边缘,队伍像一条长龙蜿蜒蠕动,缠绕婆娑,逐渐向中心盘旋,于是八千人组成的长龙,形成一个极大的漩涡,八千骄子都坠入其中,而马老则在这漩涡的最中心,豪情无限!

哪能想到,这真是一桩“异兆”!正如《红楼梦》的第七十五回之“开夜宴异兆发悲音”一样,以“漩涡”为开始的1957年,终于把马老及八千子弟席卷而下,这悲壮的下场竟在欢乐之夜怪异般地形成!可是谁又能去思量与留意!

而《红楼》终于在1957年元旦之晨与八千儿女见面,在刚刚结束了新年通宵舞会的大餐厅门前,两张大餐桌上堆满了《红楼》创刊号,参加了通宵狂欢的北大儿女们,晚妆未残,微有倦意,便围购如堵,林昭与《红楼》编辑部的发行组组长李鑫与其他同学一起在那里忙碌着,而大家都同时发现:创刊号的封面上是一幅木刻图案,是一个牧羊人正驱赶羊群走下山岗,山上草木摇曳,山外浓云翻滚,图案题名竟是“山雨欲来”四个字。

“山雨欲来”,这对伟大的金色的1957年元旦的第一印象,竟不幸言中!我们已忘却当时为什么采用了这幅木刻作为《红楼》的创刊图标,图文连述,岂不正是“山雨欲来风满楼”了吗?这与那汹涌的漩涡岂不是异曲同工、不谋而合了吗?为什么竟如此之贴切!异兆与儆示在北大儿女面前发出了历史的悲音!

这期刊物的第二页,刊登的是林庚先生的《红楼》:

红楼

红楼你响过五四的钟声

你啊!是新诗摇篮旁的心

为什么今天不放声歌唱

让青年越过越觉得年轻

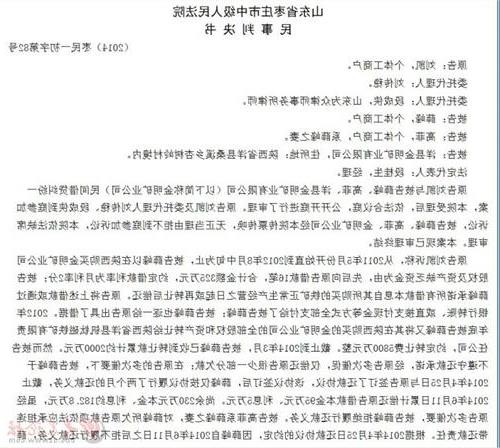

《红楼》的第2期于1957年3月1日出版,那一期的责任编辑是林昭和我,直到今天,那一期的二校清样,还收藏在我的书橱里,那上面还留着林昭改稿校对的字迹和符号。

她在《编后记》里写道:

“我们希望能在《红楼》上听到更加嘹亮的歌声,希望我们年轻的歌手,不仅歌唱爱情,歌唱祖国,歌唱我们时代的全部丰富多彩的生活,而且也希望我们的歌声像炽烈的火焰,烧毁一切旧社会的遗毒,以及一切不利于社会主义的东西。”

可以看出:从林庚先生在《红楼》诗中呼唤曾响过五四钟声的《红楼》再“放声歌唱”,到林昭呼唤“我们的歌声像炽烈的火焰烧毁一切”“遗毒”和“不利的东西”,这种主张用五四传统荡涤浮现在当时的黑暗与毒害的呼唤,是1957年新年伊始的一种思潮和渴望,一场“山雨”确实已在慢慢地向中国大地袭来!终于使“红楼一梦”化作了“楼头残梦五更钟,花底离愁三月雨”了!