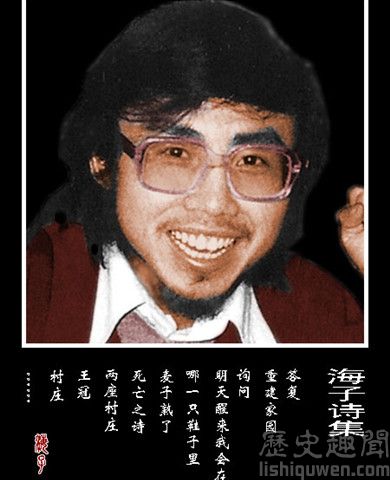

臧棣海子 臧棣:海子是一个有着严重局限的大诗人

黄涌:海子逝世二十周年时,你曾写文章谈论海子的诗歌,说他是在“寻求中国诗歌自新之路”并认为他是“少数几个能给当代诗歌带来遗产的大诗人”。我注意到,跟海子生活在同时代诗人,很少有人如此赞美海子的诗歌,更多的人喜欢将其定位成农耕时代最后的歌者。您能跟我们谈谈海子对于当代诗歌具体的贡献么?

臧棣:把海子界定为“农耕时代最后的歌者”,肯定是不恰当的。这样做,既有懒惰的问题,也有无知的问题。海子来自农村,但他和农村之间的关系,其实也很复杂。就像海子对城市没什么好感,但他和城市之间的关系,也不那么简单。

农耕场景,在海子的诗中,主要还是一种带有强烈的隐喻色彩的修辞策略。海子对农耕意象的书写,在我看来,并不能简单地等同于他对现实中的乡村的理解。海子诗歌中的农耕场景,其实应理解为一种诗的原始场景;在根本上,它们体现的是海子对生存的真相和生命的本质的一种理解,甚至是一种洞察。

也就是说,海子的农耕场景展现的是他对人的生存的本质的思索,以及他对生命的真谛的一种吁请。如果把海子概括成哀叹乡村的衰落或留恋乡村的美好,那就有点太小瞧海子的诗歌了。当然,我不讳言,海子对乡村的描绘,也有很多审美陋习。但在海子的后期,诗人其实也一直在做自我修正。海子的诗,首先是存在之诗。

“寻求中国诗歌自新之路”,是海子自己在文章里提出来;这既是说给同代人听的,但主要是对他自己的一种严厉的提醒。闻一多早年,也有过类似的表达。但在新诗的百年历史中,现代汉诗对“新”有强烈的欲求,但说起来,这个“新”里有多少“自新”,恐怕要很大的折扣。某种意义上,也可以说,我们热衷于“新”,但又把“新”的范围和“新”的路径设定得太明确;这就难免过于功利,太想走向世界,走向现代。

百年新诗,主要的文学驱动力基本上是追求“现代性”。作为一个趋势,也许没大的问题。但从现在的情形看,我们的“新”和“现代性”之间的关系,太单一,太透明,太功利,几乎没什么褶皱和回旋。这就在文学视野和诗歌的想象力方面产生了很多问题。

在80年代的诗歌场域里,海子同时代的诗人也许都在谈寻求中国诗歌的“新”,但海子所说的“自新”还是与他们有区别。前者的诉求,有强烈的文学功利色彩和文学政治的痕迹,基本上不脱西方的现代主义。

海子的诉求里,没这些文学意识形态的东西。海子的可贵在于,他呼吁我们重视土地和血,呼吁我们重视语言和生命之间的原始关联,特别是这种关联中未被规训的部分或成份。换句话说,在别人忙于将我们的现代诗歌观念打磨得更具有国际色彩的时候,海子请求把诗歌的根基更深地扎向我们自己的生存经验。

海子的“寻求中国诗歌自新之路”中,几乎没给文学意识形态意义上的现代主义留下任何位置,这一点现在看来,的确很难得。

海子对农耕场景的描绘,不应该被草率地归于对乡村经验的表达。就像梵高的绘画一样,农耕场景隐喻了一种原型意义上的生存景观。海子的书写里,也许有浪漫主义的痕迹,但海子对乡村的描绘,实际上是在表达一种存在的乡愁。这个乡愁,包含了对现代的物质主义的不信任。

海子是一个有着严重局限的大诗人。一般而言,诗人都想克服他的局限;但我觉得,海子对他自己的局限的克服,是以放纵局限的方式来施行的。某种意义上,海子的局限反而成就了他。80年代的诗人,有点抱负的,都有意无意把诗写得很“严谨”——基本上是沿着现代主义的诗歌范式,小心翼翼地经营意象和精致地打磨思想主题。

而海子的诗写得很放纵。我个人的看法是,海子的诗第一次让当代诗具有了一种真正的开放性。语言上的开放性,表达上的开放性,和诗性上的开放性。海子对80年代场域中的意象观的反感,我觉得也颇具启发性。

80年代诗歌对意象的理解,往往偏于将意象和雕塑联系起来看待,诗的意象必须像雕塑一样结实,醒目,但在海子的观念中,意象必须和生存情绪联系在一起,才会释放出生气。从诗歌想象力的角度看,海子的写作将诗的表达和生命的秘密联系起来,这可以说当代诗歌的一次审美方向上的重大调整。

海子是一个有远大诗歌抱负的诗人,但相对于他的抱负,他极度缺乏耐心。按说,一个如此缺乏耐心的诗人,特别是缺乏对语言的耐心的诗人,是很难成为大诗人的。

但海子还算很运气,虽然缺乏耐心,但他有很好的领悟力。而这种领悟力又很好地维系了他对诗的书写的审美狂热—— 一种热爱和冲动的混和。在新诗史上,我们对现代诗人的原型设计,是要求诗人冷静,节制。诗人的狂热、诗的狂热一直是备受排斥的东西,但海子还是从他对诗的狂热中生成出了一种语言的直觉。

黄涌:海子死后,从诗歌圈内小众的“海子热”,最后生成为大众的诗歌狂欢。海子,因此也一跃成为“80年代”一个标志性的文化符号。想象海子,某种意义上就是想象那个时代的文化精神。你是如何看待海子这种在诗歌之外的文化发酵?

臧棣:上面已提到,新诗历史上,大多数诗人想得最多是:新诗怎么现代主义,新诗怎么承担历史,新诗怎么代表真理。而海子想的是怎么将诗的表达和生命情绪联系在一起。诗的节奏怎么融入生命的律动。海子受欢迎的过程,固然可以理解为,海子的诗从小圈子走向大众。

但我其实不太愿意这么看。我觉得,还是海子的诗,在揭示生命的秘密感受方面,触动了人们对生存的体验,所以才会引发广泛的共鸣。海子是以命写诗,以命抵诗。也就是说,海子通过发明诗的真实,来激活我们对存在的自我觉悟。

说起来,有点吊诡。海子的诗歌审美在本意上不太信任历史,但他的诗歌却更像是针对历史的。海子渴望用诗扭转我们对历史的迷信。正是在此意义上,海子要求诗是一种生命的行动。

黄涌:作为同是从北大走出来的诗人,你能谈谈海子和北大诗歌之间的关联么?

臧棣:我和海子同龄,都是1964年出生的,而且都在春季。海子是白羊座,我是金牛座。而海子的早慧还是令人感慨,因为我1983年入北大时,海子却已经从北大法律系毕业了。作为出身北大的诗人,我能理解海子的诗歌抱负,也能透过很多表象,看到海子的可贵之处。

我特别赞同海子的文学直觉:诗是一种行动。特别地,诗是一种针对我们生命的行动。没有诗的行动,生命就无秘密可言。我也特别欣赏海子的诗中包含的开放性。海子最根本的诗歌信念,听起来更像是一种隐晦的人生观:即生命是一种审美现象。

这种态度也影响了他的语言观念。新诗史上,海子是一个能野蛮地对待诗的语言的诗人。这应是他格外迷人的地方。这也和当代的很多诗人不一样,后者往往只能野蛮地对待语言,以为野蛮地对待语言就是野蛮地对待诗的语言。

黄涌:你最近有文专论海子诗歌里的“幸福”,你能谈谈海子诗歌里的幸福跟我们现实生活里常被问及的“你幸福吗”有何异同?

臧棣:有很大的不同。现实生活中,我们被问及幸福时,虽然涉及心理感受,但更多是对物质层面是否感到满意或满足。海子的诗中表达的“幸福”,主要是指我们对生命的真谛的自觉,以及这种自觉能促使我们作出怎样的选择。这种对“幸福”的描绘,实际上是把生命作为一种自我机遇来看待的。换句话说,“幸福”是一种和新生密切相关的生命的自觉。“幸福”意味着一种自我肯定。

黄涌:关于海子之死,被谈论其实太多了,而这也成为很多不明真相的人关注海子的一个焦点。你能就此谈谈海子和“诗歌烈士”的关系么?

臧棣:我们这代人的成长教育里,有很多英雄主义的教育。海子应该说有英雄主义的情结。比如,在文学潜意识里,海子将诗的书写行为视为“王在写诗”。这里,也许包含着一个潜台词,就是诗人绝不是一般意义上的“普通人”。诗人身份中难免有普通人的一面,但也不该被这一面给蒙蔽了。另一方面,这个问题究竟该怎么看,其实也要讲点包容心。从雪莱到海明威,无论是诗歌还是小说,都存在英雄主义的视角。

所以,我的基本看法是,不要把这种英雄主义看成是个人的语言倾向,而应将它看成是现代书写中的一种重要特征。这种英雄主义在现代诗的书写实践里,也还有很多变异版本:比如激进主义,反文化倾向,等等。可以说,这种英雄主义情结促使海子不满足于诗的书写仅仅是一种“雕虫纪历”(这是卞之琳对诗的一个说法)。

在海子的诗歌观念,诗歌必须是辉煌的,因为诗的书写激活了生命的伟大,启迪了生命最内在的醒悟。海子倡导“大诗”,“大诗”最根本的含义就是,诗指向一种生命的觉悟。在海子看来,诗的书写如果不指向一种大诗,那么它终归不过是一种抒情的伎俩。

真正的诗,无论篇幅短长,都应该是一种“大诗”。所以,海子的诗其实是一种包含了奇异的战斗色彩的诗。它不标榜反抗,但却显示了最彻底的反抗。特别地,在现代的堕落中,在现代的普遍的生命的萎靡中,诗体现了一种生命的觉醒,一种生命的自我提升。海子说他不满足于诗仅仅是“抒情”,意思就是,针对现代的颓败诗应该是一次激烈的突围,一种根本性的敢于解决生命的困境的行动。

这样的观念,把诗的作用想象得十分壮烈。而海子在他自己的生命中,又是亲历而为积极实践,把诗的书写看成是一种涅槃,要求彻底的新生。所以,骆一禾说海子是“诗歌烈士”,大致没错。当然,流行的诗歌观念也许觉得海子夸大了诗的作用,它们会觉得诗对生命没这么大的启示作用。

黄涌:在一个物质大盛的时代,当代人阅读海子有什么意义和启迪?

臧棣:我不太赞同把诗歌和物质对立起来。但我们的时代,正拼命定义为“小时代”,物质的力量不仅盛大,不仅诱惑,而且还不断从表面上添加着生活的舒适感。物质是惰性的,而真正的诗是尖锐的,至少会在深处包含尖锐的一面。这诗的尖锐,正适合用来祛除生存的麻痹。海子的诗包含着异常尖锐的东西,海子要求诗本身是生命的真相。诗的启示是生命中最大的自我启示。