陈映真在台湾文学地位 论陈映真的“台湾文学观”

立足现实主义(乡土)文学·反思现代主义文学

现实主义在陈映真那里,是文学观念的核心,也是他文学世界的基本风貌。对于什么是现实主义,韦勒克(R.Welleck)在《批评的诸种概念》一书中曾对之进行过 “描绘”(他不说“定义”),那就是:现实主义是“当代社会现实的客观再现”(2)。

在韦勒克所“描绘”的现实主义中,“客观”的背后“已经暗含和隐藏着训喻性”(3),事实是,“当作家转而去描绘当代现实生活时,这种行为本身就包含着一种人类的同情,一种社会改良主义和社会批评,后者又常常演化为对社会的摒斥和厌恶。

在现实主义中,存在着一种描绘和规范、真实与训喻之间的张力”(4)。很显然,在现实主义的“客观再现”和它“暗含和隐藏”的“主观”之间,是有着一种理论上的矛盾性的,“这种矛盾无法从逻辑上加以解决,但它却构成了我们正在谈论的这种文学的特征”(5)。

如果说韦勒克对现实主义的“描绘”主要针对的是西方“十九世纪的现实主义问题”(6),那么在二十世纪的中国台湾作家陈映真那里,他对现实主义的理解,则与台湾六十到八十年代的社会现实和文学生态密切相关。

从总体上看,陈映真的现实主义理念,主要体现为通过文学世界,反映台湾社会现实――“光明的、激荡的和鼓舞人心的现实,和反面的、激发人去改革的现实”,并“借着‘反映社会现实’,来建设人间乐园”(7)。

陈映真对现实主义的深刻理解,置诸二十世纪六十至八十年代的台湾社会环境,则与台湾文学中的乡土文学有着极大的重叠性。虽然对于台湾乡土文学的历史和它在七十年代的突出表现,人见人殊,有各种不同的解读,但二十世纪七十年代王拓在一篇文章中的观点,却颇具代表性,那就是:将台湾在二十世纪七、八十年代兴起的乡土文学称作现实主义文学,比用乡土文学这一概念更为合适也更加准确(8)。

在这一背景下,陈映真对台湾乡土文学的执著,也就体现为对现实主义文学的服膺和坚守,由此,陈映真认为“现实主义有非常辽阔的道路”,“现实主义为什么辽阔,因为生活本身的辽阔规定了现实主义的辽阔”(9),也就可以视为是陈映真对台湾乡土文学的一个基本判断。纵观陈映真的相关论述,我们发现,陈映真的现实主义(乡土)文学观,至少应包含如下内容:

陈映真的现实主义(乡土)文学观首先表现为一种“外视”的特点。在《关怀的人生观》一文中,陈映真明确提出“艺术应该来自生动活泼的具体社会生活”。在《文学来自社会反映社会》一文中,他对此进行了进一步的阐释:“我总觉得,文学像一切人类精神生活一样,受到一个特定发展时期的社会所影响,两者有密切的关联。

因为一个时代有一个时代的‘时代精神’”。一九七一年的“保钓”运动,使“台湾文学也有了转变,那就是以黄春明、王祯和为代表的‘乡土文学’。

这一个时期的文学作家,全面地检视了在外来的经济、文化全面支配下,台湾的乡村和人的困境。……着手去描写当面台湾的现实社会生活和生活中的人。在文学形式上,现实主义成为这些作家强有力的工具,以优秀的作品,证实了现实主义无限辽阔的可能性。

……新生代提出了文学的社会性,提出了文学应为大多数人所懂的那样爱国的、民族主义的道路。他们主张文学的现实主义,主张文学不再叙写个人内心的葛藤,而是写一个时代、一个社会”(10)。

(二)文学应对改造社会具有帮助(功能论)

文学对改造社会有所帮助在陈映真那里,主要体现为唤起民众思想的觉醒、鼓舞民心、同情被侮辱与被损害者、为国家的独立和民族的自由而努力奋斗。在《医学和文学上的几个共同思考》一文中,陈映真认为文学“作品能对其它的人有益处;作品能对于人的应该怎么生活,怎么活的问题提出意见;希望文学能对于苦难的自己的同胞有帮助;希望能唤起那些被困在愚昧和贫困的老百姓,启蒙他们,来共同面对自己的国家,自己民族的命运”,并“对于世界和人类有帮助”。

在《建立民族文学的风格》这篇文章中,陈映真对在台湾的当代中国作家秉承了“关心民众的疾苦,与自己民族的独立与自由”这一“几千年来中国知识分子重要的传统操守”而给予了充分肯定,认为“中国的文学,和世界上一切伟大的文学一样,侍奉于人的自由,以及以这自由的人为基础而建设起来的合理、幸福的世界。

因此,中国的新文学,首先要给予举凡失丧的、被侮辱的、被践踏的、被忽视的人们以温暖的安慰,以奋斗的勇气,以再起的信心。中国的新文学,也要鼓舞一切的中国人,真诚地团结起来,为我们自己的国家的独立,民族的自由,努力奋斗”。

(三)文学应具有批判(抗议)性和民族性(特征论)

对于现实社会中的黑暗和不公,以及美日跨国资本的渗透对台湾民众所带来的思想、观念和心理方面的负面影响,陈映真不但在自己的小说中对之进行了艺术化的揭露和批判,而且在理论论述中,也对此进行了深刻的思考。在《变貌中的台湾农村》一文中,陈映真以宋泽莱的小说《打牛湳村》为例,指出这篇小说“表现了现代台湾小说在描写、批判和抗议上独特的积极性”。

对于吴浊流的小说《亚细亚的孤儿》,陈映真认为作品中“反抗侵略、爱国的现实主义传统”这一精神特质值得提倡。

在《医学和文学上的几个共同思考》一文中,陈映真认为“中国的文学家,便必须善于从民族的生活中,汲取丰富的创作源泉,在国际文学交互影响中,建设真正具有中国特点的文学”。 在文学应具有民族性问题上,陈映真特别强调民族精神的体现和民族语言的运用。

对于前者,陈映真除了在上面引用的《医学和文学上的几个共同思考》一文中有所论述外,还在《建立民族文学的风格》一文中特别指出:作家“必须首先和我们所日日居息的土地、和我们所日日相与的同胞有心连着心的感情,我们才和自己的民族血脉相通,才能在弥漫的外来影响中,为淡漠、漂泊甚至失丧的民族感情,找到一个稳固的、中国的归宿”。

对于后者,陈映真不止一次地在论文中提及。

在《建立民族文学的风格》这篇文章中,陈映真对许多台湾作家“使用了具有中国风格的文字形式、美好的中国语言,表现了世居在台湾的中国同胞的具体的社会生活,以及在这生活中的欢笑和悲苦,胜利和挫折。

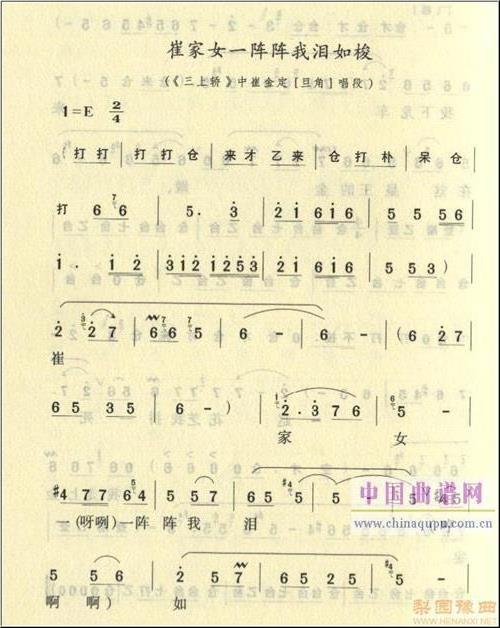

……用自己民族的语言和形式,生动活泼地描写了台湾――这中国神圣的土地和这块土地上的民众”给予了充分肯定。在评论台湾诗人高准诗作的特点时,他对高准诗歌语言的民族性给予了高度评价,认为“高准的诗,是台湾极少数优秀地秉承并且发扬了中国抒情新诗传统的诗之一。他的语言清晰,充满了浓郁的情感。他的汉语准确、丰美,并且表现出中国新诗在韵律和音乐上的辽阔的可能性”(11)。

(四) 台湾的现代主义文学必将被现实主义(乡土)文学所取代

陈映真对台湾现代主义文学持续地进行批判,除了对现代主义文学有一个基本的负面判断之外,很大的一个原因还在于他认为现代主义文学不能代表文学发展的正确方向。基于文学反映论和功能论的文学理念,陈映真对“没有思想、没有历史、没有生活,只醉心于挖掘内心纠葛藤”(28)、并且“极端的形式主义、极端的个人主义、晦涩、孤立”(29)的现代主义文学长期主导台湾文坛甚感痛心,认为这样的文学应该“再开发”,而这种“现代主义的再开发”,其方向其实就是朝着现实主义(乡土)文学迈进。

按照陈映真的设计,“现代主义的再开发”首先要“回归到现实上”,其次是要“具有人的体温的,对于人生、社会抱着一定的爱情、忧愁、愤怒、同情等等的人的思考”(30)。

在台湾,经由七十年代初的“保钓”运动和“现代诗论战”,一种新的文学形态(特别是在诗歌领域)在上升崛起。陈映真通过对蒋勋、施善继、吴晟、高准几位诗人和宋泽莱等小说家的作品的分析,以他们文学立场的转变(都具有从个人的、内心的、晦涩的现代主义走向社会的、外在的、清朗的现实主义的创作轨迹)为例,强调现实主义(乡土)文学取代现代主义文学是台湾文学发展的必然:“倘若现代派的诗是暧昧的,那么将生的新诗一定是走向清楚白话的;倘若现代派是苍白的个人主义,那么将生的新诗或许要走上比较涉世的道路,去拥抱整个社会和人生吧;倘若现代派的声音是没有出路的苦闷,绝望和不信,则那将生的新诗也许要以他们步入成熟时代的信心,去建造、去追求一个全新的信仰,也说不定;倘若现代派一直苦于精神和思想上的大疏离,那么,将生的新诗或者将要以一个全新的视点,找到他们的定向吧;而倘若现代派堕落到使他们的作品成为形式主义的游戏,则在将生的新诗中将只见生动活泼的内容,使形式因熔化在内容中而不见了。

”(31)

在台湾战后七十年代兴起的乡土文学运动中,对乡土的不同理解以及对乡土文学性质的认识,曾引发两个阵营(以本省籍作家为主的乡土派左翼阵营和以外省籍作家为主的国民党右翼阵营,以及乡土派内部以陈映真为首的中国派阵营和以叶石涛为首的本土派阵营)的剧烈论争。

在这场论争中,陈映真既以一个乡土派左翼作家的身份,倡导文学关注社会现实、揭露社会黑暗、对被侮辱与被损害者予以人道主义的关怀、以中国文学的民族风格取代在他看来是“西化”的现代主义文学影响,同时也以一个身在台湾的中国作家的身份,对乡土文学中隐约出现的以突出本土意识为核心的分离主义倾向,进行了迅速而又有力的批驳。

如果说陈映真对现代主义文学的批判是源于他认为这种文学附庸的西化性格和个人主义、形式主义、脱离现实的特性,那么,对在一九七七年乡土文学论战中有所冒头的带有分离主义意识的本土文学观的批判,则是由于这种观点彻底违背了陈映真对台湾文学“是中国近代文学的一个支流,一个部分”的定性。

因此,作为一个“死不悔改的‘统一派’”(32), 反对具有分离主义倾向的本土文学观,对于陈映真来说,就和坚持并弘扬现实主义(乡土)文学,反对在他看来是“西化”的现代主义文学同等重要。

在陈映真的理解中,“在乡土文学运动时,台湾文学是以在台湾的中国文学这样的概念提出的”(33),因此,在他的心目中,“乡土文学是中国文学的一部分”(34)这一点是确凿无疑、不容置辩的。这与当初参与乡土文学论争的另外一些怀有本土意识的台湾作家(以叶石涛为代表)对台湾文学的认识显然有着本质上的差别。

对于台湾文学的中国属性,陈映真在自己的文章中一再地反复论述。他强调“台湾的命运与中国大陆的命运有密不可分的关系。

就整个历史的角度来观察,台湾如果离开了中国大陆,其后果是不堪想像的。就文化、思想、艺术的运动而言,也与中国大陆政治、经济体制的变迁,有着不可割离的关系存在。因此,它绝非一个单一独立的资本主义社会,那么,在文学发展的道途上,显然也无法单独地发展现代主义”(35)。

针对叶石涛文章中提到的“台湾意识”,陈映真明确地将自己对“台湾意识”的理解,定义为“‘台湾意识’的基础,正是坚毅磅礴的‘中国意识’”(36)。

在批判在他看来是“西化”的现代主义文学的过程中,陈映真强调的“民族性”,也一直是以中华民族的民族性为旨归,因此,作为现代主义文学对立面的乡土文学,也就“是现在条件下中国民族的重要形式。

……乡土文学一开始就明白公告了它中国的、民族主义的、爱国的、反对帝国主义的特点”(37)。对于有些学者以日据时期台湾文学中所体现出的民族性来突出台湾意识,陈映真特别强调“日据时代台湾文学中的反日本帝国主义精神,有一个明白的基础,那就是以中国祖国为认同主体的民族主义。

离开这个民族主义,是无从理解日治下台湾文学的抵抗精神的”(38)。当日本学者松永正义认为“台湾文学无可怀疑的是中国文学的一部分”时(39),陈映真给予了充分的肯定,并认同松永正义的证明,那就是:“台湾和其他华侨社会间最大的差异点,在于台湾和中国近现代史中,探索“中国往何处去”的全民族在运动中,关于中国未来去处的方向性和可能性的探索上,一直活泼而密切地参与和感应着。

……这参与中国近现代化史上民族出路的方向性和可能性的历史性格,显示了台湾文学作为中国文学的鲜明属性”(40)。如果说陈映真在肯定现实主义(乡土)文学而反思现代主义文学时,每每通过对作家(蒋勋、施善继、吴晟、高准、宋泽莱、王拓等)创作的评论,来展开自己的台湾文学观中现实主义(乡土)的一面,那么在驳斥带有分离主义倾向的本土的、媚日的、殖民主义心态的台湾文学观时,他也经常以对叶石涛、张良泽、西川满等人的台湾文学观的纠正和批判,以对吕赫若、松永正义的创作和评论的肯定,来全面阐发自己台湾文学观中台湾文学的中国属性一面。

将理论主张和批评实践结合起来,全方位多角度地阐发自己的台湾文学观,是陈映真在表述他的文学思想时的一个重要特征。