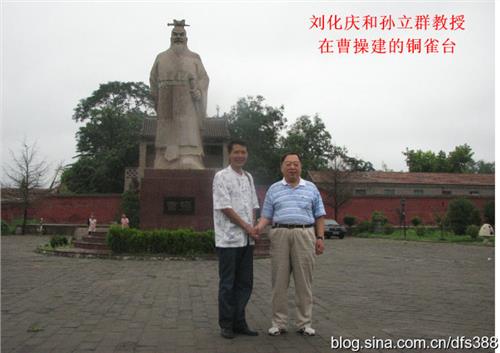

孙立群和王立群 和孙立群教授聊天

问:作为南开大学教授、博士生导师,您现在教学与科研负担很重吗?到外地讲课的机会多吗?

答:我一直在给本科生上课,已经近40年,也有科研任务。到大学、外地讲课任务很多,不过我不会安排得太密。

问:您是第一次到开封吗?对这座城市有什么印象?您认为开封发展文化产业的最大历史文化优势是什么?

答:我来过开封几次,开封每年都有新变化,城市越来越漂亮,小吃有特色、街道很干净、生活很舒服。开封应打造大宋文化,这是优势所在。除了回顾历史,还要注入新内容,有所创新,有历史感还要有现代气息。

问:和同样是央视《百家讲坛》主讲人的王立群先生交往多吗?

答:我和王立群老师是好朋友,他是我很尊敬的老师、学者。我们曾受国侨办的派遣一起去美国讲学,弘扬优秀文化。他讲汉武帝,我讲秦始皇,从西海岸到东海岸,从华人社区到大学,引起很大反响,留下难忘印象。王老师出《大风歌》一书时请我做嘉宾,我觉得义不容辞。

问:从事这么多年的历史教学与研究,通过对历史人物的解读,您认为大到一个国家的兴衰,小到一个人的命运,确实存在着一定的规律吗?以史为鉴,如何力避不良的结局?

答:是的,1945年民主人士黄炎培在延安与毛泽东有著名的“窑洞对”就提到这一问题,一个人世界观、价值观出了问题,道德底线被突破,往往很快走向反面,和周期律一样,“其亡也乎”,古往今来这种反面例子太多。

问:对于一个人的成功而言,哪些素质是最重要的?你认为人生最关键的几步在哪些地方体现?

答:我认为,一个人的成功,有良好的思想道德最重要。常言说,先做人后做事。没有正确的人生观和价值观、健全的人格,纵然能力很强、可以做出成绩,但禁不住诱惑,关键时刻会出事。人生往往经历立志、奋斗、成功、归宿几个阶段,最容易出事是成功以后,地位变了、权力大了,容易私欲膨胀,头脑发热,找不到自我,走向反面。

问:在跟您的短暂接触中,能感受到您学识的渊博,还有您身上的严谨和静气,同时能从言谈举止中感受到您的豁达与洒脱。这是否与你长期从事历史学科的教学与研究有关?当代人如何才能拥有自己田园般的静谧而美好的内心世界?

答:我自认为看问题比较开,不计较小事,尤其是不计名利得失。认准了路就坚持走下去,心里踏实。我认为,在大学教书是第一要务,我安心教学,讲“中国古代史”近40年。我觉得教书是自己的神圣职责,非常光荣。人有自己喜欢的工作,有书可读,还有比这更幸福的吗?那些喧嚣、烦人的事自然会远离自己。

问:您能谈谈自己的读书心得吗?

答:我从小爱读书、爱买书,静下来读书是人生一大乐事。除了专业书要精读熟读,其他书要尽可能博览,开阔眼界、触类旁通。读书可以让浮躁的心沉静下来,可以消除烦闷。我很欣赏清人张潮谈不同季节读书的感受:“读经宜冬,其神专也;读史宜夏,其时久也;读子宜秋,其致别也;读诸集宜春,其机畅也。”不同季节、不同场合、不同环境都有读书的乐趣,就看自己的体验感受。

问:对于喜欢历史又想在历史的某些专项研究课题或地方史料的梳理研究做出点名堂的历史爱好者,您有什么好的忠告吗?

答:当下文化热、历史热方兴未艾,有些史学爱好者,也写出了受大众欢迎的畅销书,扩大了历史知识的传播面,这是好事。我想说的是,研究历史,写历史书籍,是件艰苦、吃功夫的事,切不可看得太简单,要认真学基本的历史理论,大量阅读相关资料,还要有一定的写作功底,写出的文章或著作才能经得住社会、时间的检验,不说是传世之作起码也应该是精品吧。

问:您在工作学习之余是如何调节自己心情的?

答:我的兴趣爱好比较广泛,尤其对足球格外地喜爱。年轻时,我是踢前锋的,我个子不高但跑得很快,在校队是踢左前卫的。后来,留校以后我就踢后卫,再后来就把球门儿,现在踢不了球了就看足球。

问:孙教授,如今您早已过耳顺之年,除了讲课和外出讲座,下一步您还打算做点什么?

答:已经到了这个年龄,我不服老不行,退休之后,我就想干点自己感兴趣的事儿。我对天津的文化、民俗比较有兴趣。比如,天津的鼓曲艺术,就是很有味道的。鼓曲里面很多段子都是有关历史的,有讲三国的、有讲红楼梦的,基本就可以拿来映照自己的专业,这也是一种乐趣。