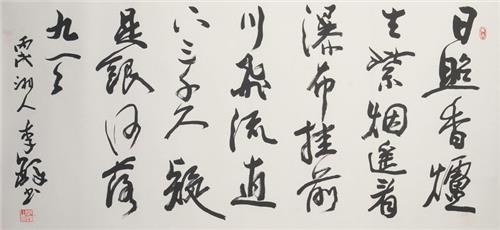

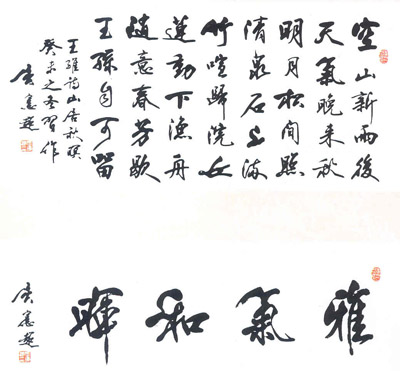

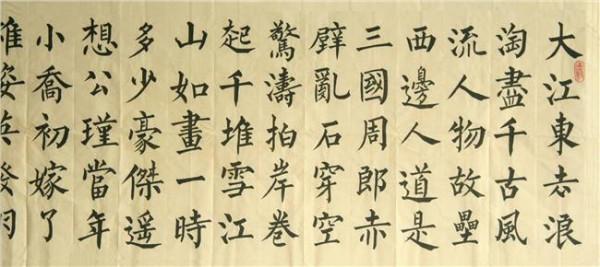

梁同书小楷作品 岳峰小楷作品欣赏(组图)

岳峰小楷作品:《论语》节选 文:蓝云生 我喜爱岳峰的书作,尤喜他的小字。凡见过的人,都觉得岳峰的小楷显得从容、暄静、活。我亦如此认同。但我不想就小楷说小楷,就话说话;我想提出问题;字何以“得活”,小字的“活”与大字的“活”是什么关系,如果换个最通用的提法,可以简单地说:味道对、味道好。

老来无事,病骨自怜,常以欣赏历代书品和翻阅古人书论为乐事;虽然“好闲晚不求甚解”,却也时有所会。想来令人哑然失笑,左看古人,右看古人,猛然想起过去听到的一位农村才老大爷的话:“不知道咋搞的,今天的人写出来的字总是味道不对。

”失笑之余,又觉凄然。缘何?与其说农村老大爷“敏感”,不如说我辈“麻木”,后来又发现, 日本围棋手常使用一个术语:“味恶”,他们把一个不合理、有缺陷、无弹性、不含蓄的“棋形”叫“味恶”。

我曾有意识地从古代名家书法中找“味恶”,不但找不到,而且越找越觉得满眼都是“珠玉”,堪称“琳琅满目”。

我的“反思”是,之所以“味道”不对,是由于“劲道”不对。记得在上世纪八十年代(记不准),启功先生曾在《人民日报》上发表过一篇短文,其中说道:现代人写字字常常出傻劲,“这叫吃力不讨好”,并说:好多人看是在坚持练功夫,其实是在坚持巩固错误。

这是一句非常要紧的话,大概没多少人重视。人往往这样,抓皮毛很快,很及时,对意味深长的话却表达出迟钝和麻木。常闻,不会推理也要揣情。据我所知,岳峰是从九十年代初期,见到赵孟子頫、董其昌等人的真迹后,开始对自己的书法进行反思的。

而他的反思也正始于一些最简单的“揣情”,即“古人的字为什么会如诗如画?”为什么会明净暄洁如:“不食人间烟火”?为什么观之如见“高人雅士”,令人肃然起敬?为什么草书之牵丝细于发而不显怯弱、牵强?为什么字字力畅、气通、神足,活脱脱跃于纸上而意味无穷?又为什么古人著书立说,经年累月用毛笔写小字而不累垮,如此等等。

岳峰的推理所得是“古人松静自然。

”此后,他时时注重松静的练习,尢注重从写小字练习松静自然。 岳峰坦言,他得益于写小楷者甚多。这是有道理的。因为写小楷会“逼着”人放松,不放松难以为继。而这种放松看似运用于方寸之间,却恰好有利于细心体会手臂的从微观到宏观的“通话”,使之互不相害、互和相碍,并能培养细微的分寸感,克服“信笔”。

董其昌在书论中说:“作书须提得笔起,方可不信笔”,“后代人作书皆信笔耳”。又说:“今人只是笔作主,未尝运笔”,这话讲得是很尖锐的,但我们可以体味到他对“提得笔起”、“不可信笔”我作主而不是笔作主“是有很高标准的。

其实仔细分析起来,”主“是”“多元”的不只是“笔”。笔不听手的使唤,是“笔做主”;手与臂相违,是“手做主”;手臂不听“我”的使唤,是“手臂做主”。

人不写字则罢,一写字,手就是“我”的“异己”乃至“对抗”力量。过去的老人常说:“笔有千斤重,壮汉提不动。”此话兼说作文,而直指者为写字,但要“提得笔起”,似应深入探讨:古人走得是什么路子?用的是什么“法”?依一己之见, 古人用的是“放松解脱法”,就是说,运笔的自控性是放松适应性,而不是“直观力”的强行控制性。

也不是半松半僵的、盲目混杂劲道的支配性。

这是比较微妙的。所以张旭说:“书送甚微,难妄传授”。 练书法的确难,因为说松静容易,练松静和达到松静不易。由此使人想到,现在的中小学生勿说用毛笔,写钢笔字很多都僵劲、硬劲控笔(食指第一关节还内凹,犹如过去民间某些拉胡琴艺人的“按弦法”),其所用力时常将纸戳破;抄一篇文章都喊叫手疼、胳膊疼、肩膀困,手上也磨起了茧子,我哂谓之“可怜天下学子手” 这种手臂局部的持续紧张最不利于身体健康。

实际上,这是一种对“直观力”的迷信,是“直线思维”方式在写字上的体现,在写毛笔字中,许多人不能跳出“直观力”的樊笼,不能不说与“力透纸背”的说法有关。

最有名的是张旭的话:“当用其锋,常欲使其透过纸背”。但张旭只说“欲使锋透过”,未说“欲使力透过”,而且,这话是张旭在给颜真卿讲“锥画沙”时说的,锥画沙正是书法的妙谛所在,如果它只是“用力”的问题,那还有何妙可言?其实,清人梁同书直接回答过关于“力透纸背”的诘问,他说轻灵运笔即为“力透”,并举例:“如米老之书,笔笔压纸,笔笔不着纸,所以其妙也。

” “笔之不着纸”是极言其轻灵,极言笔和纸磨擦关系之微妙,还有一个“著名”的“实例”误导,即“羲之拔笔”。原以为只是口头传说,不曾想明代名人项元汴赫然写在了题跋中:“(献之)方学书,羲之从其后拔其笔不得,于是知献之他日当有大名”。

我曾请教过老前辈,他说这纯粹是胡说八道。的确,握笔是水平力和向心力,而笔杆本身是纵向的,“拔笔”又是纵向力和离心力;“拔其笔不得”,那需要王献之用多大的力?项元汴广交董其昌等书画名家,又是大收藏家,见多识广;以讹传讹,匪夷所思(难怪项写的字笔画稍细即“怯”,一派匠气)。

又不曾想,待我辈从小被“耳提面命”之后,到了二十一世纪,一切书法类媒体节目又重新很“感动”地讲“拔笔”的“历史小故事”,真令人感概万端。

练习“松握管”是练习松静的前提;一当想控笔,笔就有“千斤重”。我认为不走到高度的松静,“无法自然”;不自然字无法活,而小字活不了,大字最终也活不到那里去。

正如一位老书法家曾说过的:“那种写一封信札都提不起笔来还要用钢笔跟古人比这是先天不足。”对此我不亦为然,但练松静需要有耐心,见有年轻人稍知“松活”味,辄言:“我松焉,我松甚;我将劲矣,我将刚矣”,此种浅尝即止,不足为训。

显然,没有高度的松静是做不到的,岳峰从执笔到运笔的放松态非寻常所能想象。必欲松进而后可。我曾寄打油诗称道岳峰:“一毛作小字,岂得视等闲”。

此言庶几,他的蝇头小宇,的确很活泛。我曾见他写小楷长卷,从早写到晚毫无倦意,而写字时意态之安宁,似乎使室内气氛也变得格外肃静,令人颇受感染。由此我想到,写字的人应该能够达到实在的心手双畅,修身养性的佳境。相信岳峰凭借他对书理的理解深度,不会走错路,不会走弯路,终能接续前贤。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

![解读女人十大“性心理”[组图]](https://pic.bilezu.com/upload/5/30/530a714581557c938c079727f6e8819e_thumb.jpg)