邓拓收藏 邓拓的收藏始自战争年代 精力集中在古代书画

当初,邓拓同志既是老资格的革命家,又是年轻的中共高级领导干部,而且还是著名的作家,实在是春风得意。

说他老资格,18岁加入左联,同年入党;说他年轻,自1949年秋37岁的邓拓就担任了中共中央机关报《人民日报》社的社长兼总编辑,享受部级待遇;他写的文章,甚至他的讲话,总能赢得喝彩声一片。然而到了1958年,因为毛主席曾经批评邓拓是“秀才办报”,“死人办报”,于是把他逐出了《人民日报》社。

如果把批评邓拓是“秀才办报”、“死人办报”这句话联系起来看,我们可以得到一个简单公式:邓拓=秀才=死人。毛主席的批评,意思其实很明白,就是说你邓拓虽然博学多才,但是脑子实在是死板得要命,不了解中央的意图,而一味按自己的思路来办报,偏离了党的路线和方向,跟“死人”一样!而今天,我们对于邓拓同志办报的思想有了崭新的认识:邓拓办报能够坚持真理,做到了像陈云同志所说的那样:“不唯上,不唯书,只唯实”。

撇开政治因素,毛主席的话里至少说明了邓拓身上的两个特点:一是他学识渊博;二是性格倔强,有点自负。这是才子们常见的“毛病”。

像邓拓这样个性的人一旦进入了收藏界,其结果会是怎样?

邓拓的收藏始自战争年代

新中国成立以后,中国共产党的任务由通过战争夺取政权转而迈步走上了和平建设国家的征途,中共的高级干部从此有条件成为收藏家。在我看来,新中国诞生过四大中共收藏家,他们分别是康生、邓拓、郑振铎和田家英。我评选他们的理由有三条:一是收藏最丰,二是影响最大,三是他们都为党内的高级领导干部。

我只说邓拓。

邓拓首先是一个激情澎湃的革命家。1912年,他出生在福建闽侯(今福州市)一个旧式知识分子家庭。他爱读书,而且酷爱文学,18岁时参加了左翼社会科学家联盟,同年加入中国共产党,然后以笔做刀枪,全身心地投入到人民大众的解放事业中。1937年他到达解放区后,历任《晋察冀日报》社长,晋察冀新华总分社社长。解放后,他先后任《人民日报》社长、总编辑和北京市委文教书记等职。

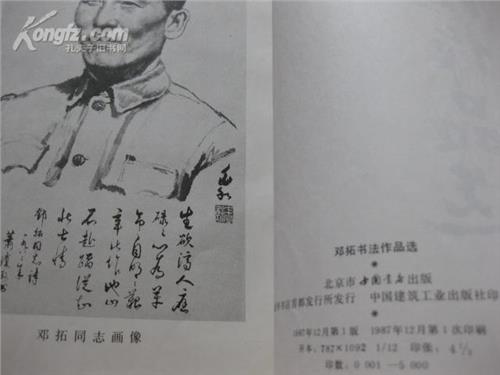

其次,邓拓是一个著名的文人。他是当代杰出的新闻工作者、政论家、历史学家、诗人和杂文家——而这些头衔,归根结蒂是要靠著作说话的。邓拓写过最著名的书有两部,一是《燕山夜话》,二是与吴晗、廖沫沙合写的杂文集《三家村札记》。

作为文人,就要写作,不然你就算不得是文人。为写作而收集、整理各类资料,也是文人们的日常必修课。邓拓很早就养成了这个习惯。

现在有许多历史资料可资佐证。例如,据周明先生回忆,1942年他在《晋察冀日报》社编辑部资料室工作的时候,邓拓打过招呼,凡是延安和其他抗日根据地出版的毛泽东同志的著作和研究毛泽东同志著作的书,都要送给他一份。

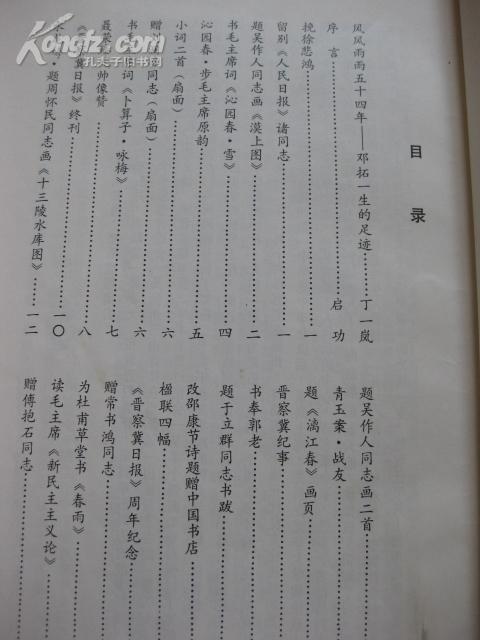

邓拓还十分注意搜集毛泽东同志的诗词和手迹,像《新民主主义论》的复写稿,排印以后,他就把稿子要去珍藏起来;1946年画家尹瘦石来到张家口,展示了毛泽东同志给柳亚子先生的信和《沁园春》手稿,他就立即制了版,收藏起来;

1948年4月,政治局曾在阜平县城南庄开过一次会。毛泽东把他《在晋绥干部会议上的讲话》交给《晋察冀日报》发表,打出清样后,毛泽东连续校对了两遍。新华社是根据毛泽东最后校对的清样,向全国发播的。邓拓把报社的两份清样都珍藏起来;

1948年党中央发布的“五一”节口号。这个口号的第五条“各民主党派、各人民团体、社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”,这是毛泽东亲笔写在原稿上的,邓拓珍惜这份手稿,嘱咐排完后立即把手稿交给他收藏。

抗战时期,解放区的读者能够读到“红军不怕远征难,万水千山只等闲”等毛主席诗词,能读到恽代英的“浪迹江湖数旧逝,故人生死各千秋”等诗句,都是从邓拓那里抄来的。

收集、整理各类资料的本身,就是收藏的过程。由此可见,邓拓是个很细心的人,他的收藏生涯是从收集和珍藏革命历史文献以及毛主席的诗词和手迹开始的。起初,他的收藏是为了革命工作的需要,为了准确理会和把握党中央的精神,体会毛泽东思想,久而久之,收藏的理念也就潜移默化地变成了他的生活乐趣。

但是,在今日的收藏界,收藏家邓拓的名气不是来自于他曾经收藏的那些革命历史文献,也不是因为他能够收藏到毛主席的诗词和手迹而万众仰慕,而是关于他对中国历代书画的收藏。

将精品捐国家

邓拓开始收藏中国书画作品,应该是肇始于上个世纪的50年代末。这个时期也就是邓拓被毛主席批评为“秀才办报”,“死人办报”之后,他被逐出了《人民日报》社。

作为一名“忠诚的无产阶级革命战士”,邓拓在政治上“犯错误”、“跌跟头”、受打击,内心之痛苦是可以想见的。幸好他得到了北京市委第一书记彭真的呵护,把他调任到北京市委当文教书记。这样,他可以不像做报人时期那样时间紧张工作繁忙,心情自然也放松了许多。于是,他准备为实现自己早年的一个理想而开始积极筹备了起来。

邓拓早年的这个理想是什么?就是他想出版一部中国美术史的专著。

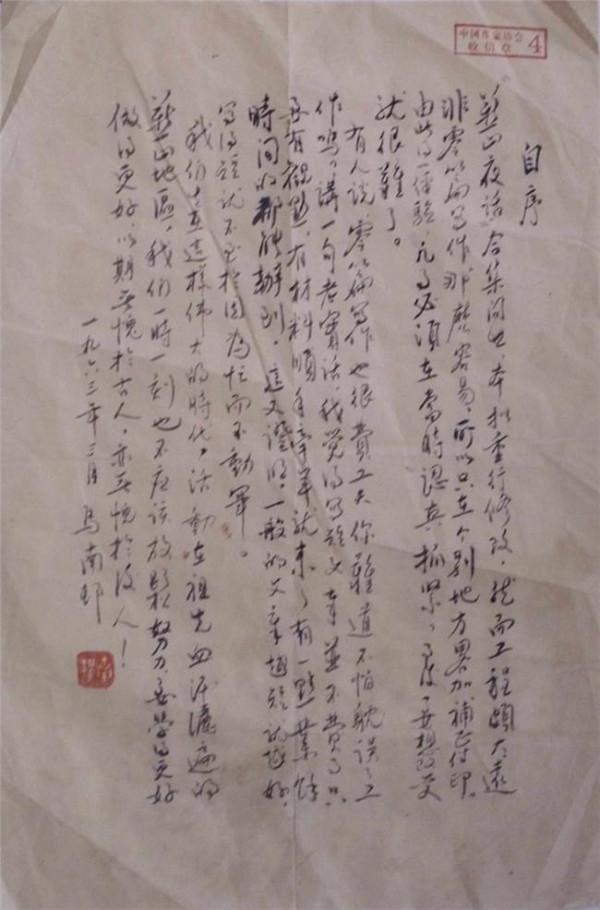

邓拓在文化界的朋友很多,比如我国著名的文物鉴赏大家杨仁恺、谢稚柳,书画家黄胄、周怀民、许麟庐等,而邓拓当年的收藏也少不了这些朋友们的帮助,所以他们之间的交情很深。在邓拓去世18年后的1984年,杨仁恺和周怀民合写了一篇文章,作为《邓拓同志藏画专辑》画册的序言发表,其中就介绍了邓拓开始收藏历代书画的情况。

“三十年代起,邓拓同志就对中国美术史发生了浓郁的兴趣并具备深厚的修养,但要写成有分量的专著,单靠资料的摘引和分析,是远远不够的。于是他从五十年代后期,即着手搜集所需的实物资料和大量的参考文献。日积月累,由粗到精,几乎花费了他绝大部分的公余时间和全部稿费收入,甚至把工资也搭了进去。这种专心致志不畏困难的精神是令人肃然起敬的。”

2011年春节前夕,中国美术馆沉浸在一派喜气洋洋的中国红之中,作为新春贺岁大礼的“中国美术馆50年捐赠作品大展”于1月26日下午开幕。

我是在这个展览开幕后的第三天,与书法家王亦农君一同慕名前往观摩。在中国美术馆最显赫的一楼圆厅里,精选出的邓拓捐赠中国古代绘画作品,悬挂在正对大门的高墙之上,如明人沈周《萱草葵花图卷》、唐寅《湖山一览图》、吕纪《牡丹锦鸡图》、仇英《采芝图》、清人恽寿平《桂花三兔图》、华喦《红白芍药图》等。而展厅的正中央还摆放着一个玻璃长柜,其中就是属国之瑰宝的苏轼《潇湘竹石图卷》。

观众们长久伫立在美术馆的圆厅内,仔细观赏着邓拓的捐赠。在安静的气氛中,不难看出大家的眼神里流露出对邓拓这种化私藏为公有的捐赠举动的崇敬心情。

邓拓的收藏规模到底有多大?

这是个问题。

现在,我们已经知道1964年邓拓捐赠给了中国美术馆145件精品外,还有,就是为了购买苏东坡《潇湘竹石图卷》而被荣宝斋挑走的24幅作品,这些都曾经是邓拓的收藏。

以上收藏品,是邓拓先生生前自己处理的。

在邓拓去世近40年后的2004年11月9日,他的长子邓云先生将自己继承的父亲邓拓的旧藏,交北京嘉德拍卖,为此,嘉德举办了《紫藤斋藏中国书画》拍卖专场,图录号是从1861—1908,共计47件之多。“紫藤斋”就是邓拓的斋号。

《紫藤斋藏中国书画》拍卖专场中上拍的藏品,从年代上看,主要是古代书画和当代画家的作品。

在古代书画中,包括了许多大名头,如五代南唐的周文矩(传)、徐渭、董其昌、金农、华新罗等,还有康熙皇帝、慈禧太后的作品,都是真迹,而唐寅、仇英、赵孟坚等都不真,所以拍卖公司在图录上标明为“款”,还有些明代佚名的作品,却是非常的精彩,如明代的“七童采果图”。

最出名者,应该是历史名迹周文矩(传)手卷《真妃上马图》,原为清宫旧藏,著录在《石渠宝籍·三编》中,后被末代皇帝溥仪私盗出宫后在长春散入民间,解放后被邓拓收藏。杨仁恺先生对这件《真妃上马图》写过专门的鉴赏文章,说:“我曾经向已故的名鉴赏家张珩同志交换看法,他和我都认为属于宋人摹本,买王得羊,因而留下了唐人的风貌,已经是弥足珍重的了。”

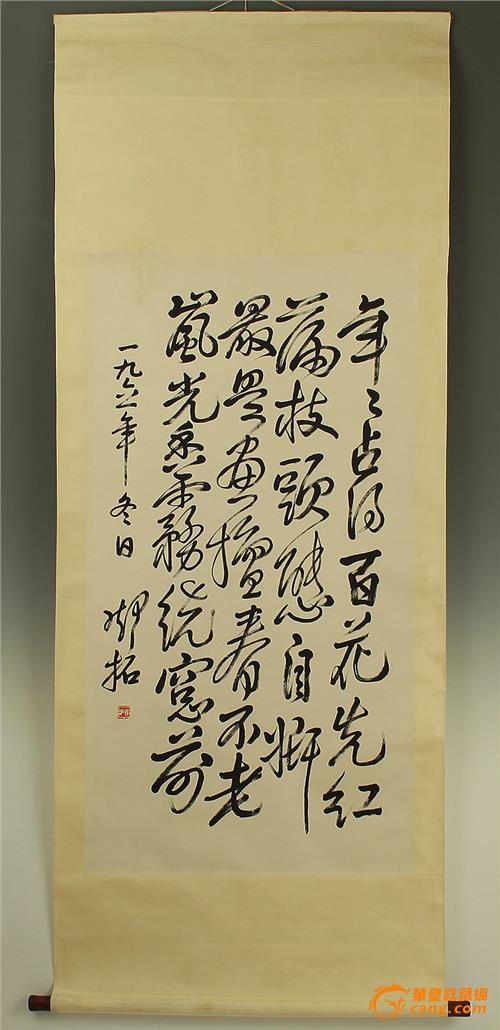

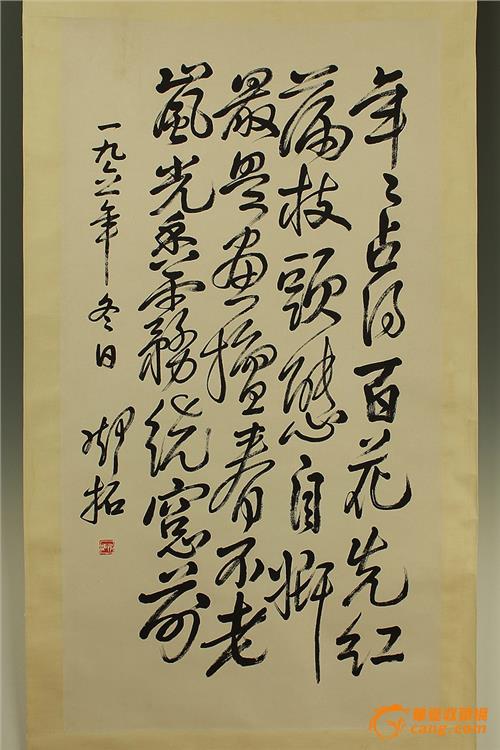

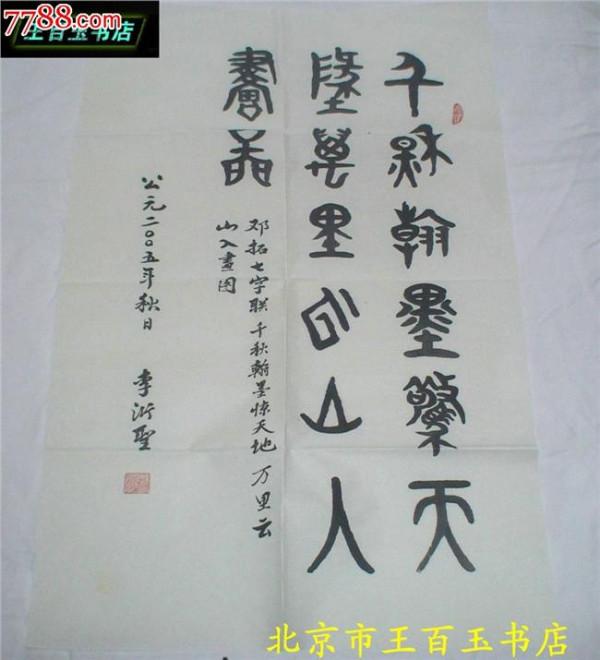

在当代画家的作品中,有黄胄、李可染、谢稚柳、周怀民、吴作人、董寿平、唐云、郭沫若等,都是他生前好友,是文人间相互赠送的作品。

除了邓拓长子邓云先生上拍的这些邓拓旧藏外,在2010年北京的秋拍上,北京中鼎国际也于11月19日出现了一个小专场,是邓拓先生另一子女送拍的,图录号为922—948,共26件。

其中包括文徵明书法手卷《西山诗十二首》、黄道周《行书》、恽寿平扇面四幅、罗聘的《鬼趣图》和林则徐大幅《行书》等。其中,林则徐大幅《行书》约14平方尺,是难得一见的精品。

北京中鼎的拍卖中,也出现了一些邓拓收藏的小杂件,如唐代的小佛像、宋代的小铜镜和明代的小印章等,说明邓拓先生的收藏兴趣非常广泛。

紫藤斋的憾事

从以上我们已知的情况来分析,邓拓先生把收藏的主要精力集中在中国古代书画上了。

这250余件收藏品中,我猜测,应该是邓拓先生旧藏数量的一半左右。其中,大概超过70%是中国古代书画,而恰恰是这些作品,都是他在解放后收集的,极大部分是在所谓的“内柜”里购买的——尽管邓拓是党的高级领导干部,其收入不菲,但是,他有四个子女需要他的工资和稿费来抚养,却依旧在十几年间能够收藏到如此丰富的藏品,可见其对书画艺术的痴迷程度。

应该指出,在邓拓先生收藏的这些中国古代书画中,有相当数量的藏品不真,说穿了,他当初买的就是赝品,如前文所指的唐寅、仇英、赵孟坚等人的作品。而在上世纪五六十年代,国内是不允许民间私下流通文物的,退一万步讲,即使能够流通,像邓拓先生这样的人,也不可能为了牟利而去购买赝品的。

这一现象又说明了什么呢?

说明:你要想成为一个名副其实的收藏家,所要经历的道路是多么艰辛而漫长。

邓拓先生是高级干部,又是著名作家,好朋友都是如张珩、杨仁恺、谢稚柳、唐云这样举国闻名的一流大鉴赏家,却依旧饱尝被“打眼”之苦,可见这个收藏市场自古以来水是多么深多么混,鉴赏古画的难度又是多么高。

有一种说法,邓拓先生之所以会购买相当数量的赝品,主要是为了研究,是为了写书之用,而且赝品的价格比真迹便宜了许多,他承受得起——对于这种观点,我深不以为然!

邓拓先生想写一本什么书?他的好友杨仁恺和周怀民已经说得很清楚,就是写“中国美术史方面的书”,而不是教人家怎么样去鉴定书画真伪的书,所以,他购买并收藏的那些赝品,只能被理解为被“打眼”的结果。而且,他拥有那么多一流鉴赏高手做朋友,却还是常常被打眼,我怀疑他在上手前并没有认真与这些高手朋友共同商量,显得过于自信,因此才被打眼。这与他的才子个性,似乎有着潜在联系。

不管怎么说,邓拓先生直到1966年5月18日含冤去世之际,他一直想写的那本书终于没有写成。这不仅是邓拓先生的憾事,紫藤斋的憾事,更是中国美术研究、教育和收藏界的憾事。但是,这个憾事,与邓拓先生所遭遇的苦难、与我们民族所经历的灾难相比,就显得不足挂齿了。