张裕钊年谱 张裕钊:被康有为誉为“千年以来无与比”的书法家

张裕钊(1823-1894),近代散文家、书法家。字廉卿。湖北武昌(今鄂州)人。道光二十六年(1846)中举,考授内阁中书。后入曾国藩幕府,为"曾门四弟子"之一,被曾国藩推许为“可期有成者”(《清史稿·张裕钊传》)。生平淡于仕宦,自言“于人世都无所嗜好,独自幼酷喜文事”(《与黎莼斋书》)。曾主讲江宁、湖北、直隶、陕西各书院,培养学生甚众,范当世、马其昶等都出其门下。

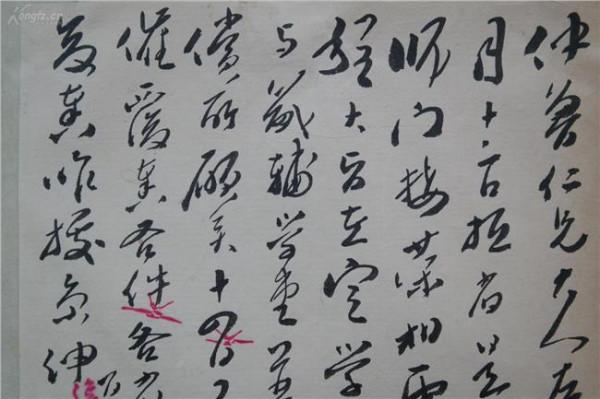

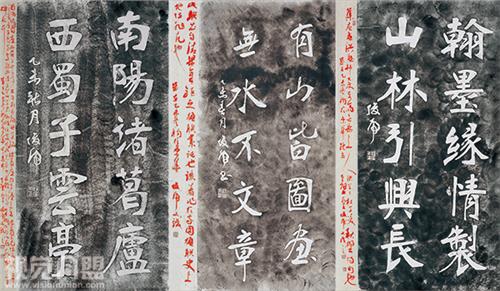

张裕钊楷书《节录韩愈新修滕王阁记》

张裕钊论学,继承桐城余绪,认为汉学“枝辞碎义”,“穷末而置其本,识小而遗其大”,宋学“专从事于义理,而一切屏弃考证为不足道”(《复查翼甫书》、《与钟子勤书》等),主张"学问之道,义理尚已。其次若考据、词章,皆学者所不可不究心。

斯二者固相须为用,然必以其一者为主而专精焉,更取其一以为辅,斯乃为善学者"(《复查翼甫书》)。 张裕钊为文,推尊桐城义法,言“不信桐城诸老绪论,必堕庞杂叫嚣之**”(姚永朴《旧闻随笔》)。

又师承曾国藩,力救桐城派古文气弱之失,强调“文章之道,莫要于雅健”(《答刘生书》)。故其行文思力精深,黎庶昌称其“渊雅超逸”,“论醇辞足”(《续古文辞类纂》)。吴汝纶更推尊他能“变而后大”,“独得于《史记》之谲怪”,虽“文气雄峻不及曾,而意思之诙诡,辞句之廉劲,亦能自成一家”(《与姚仲实》)。

张裕钊自许亦甚高,自称撰《书元后传后》近似西汉人,不下于方苞、姚鼐、梅曾亮诸人(《答李佛笙太守书》)。

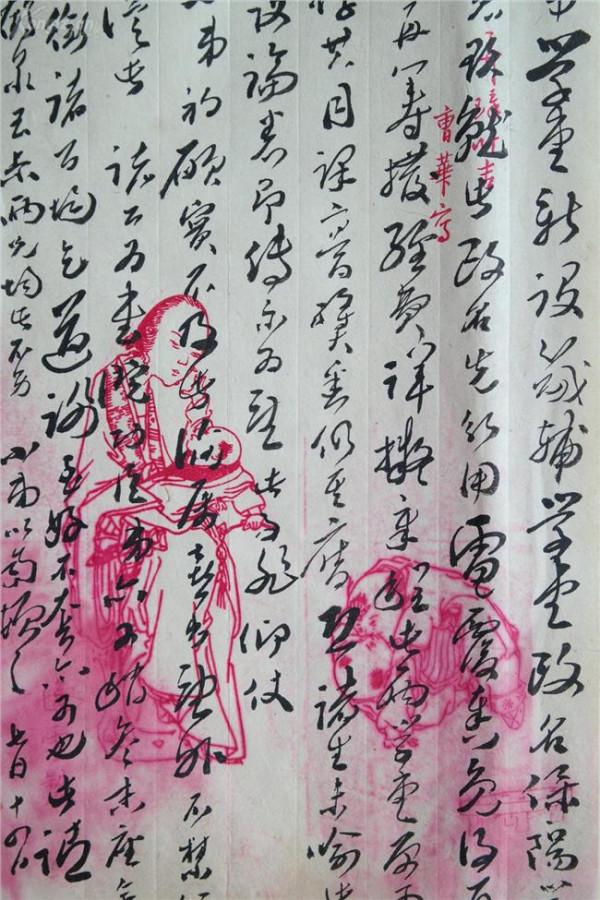

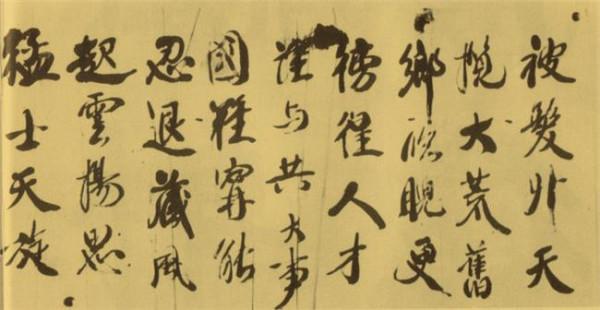

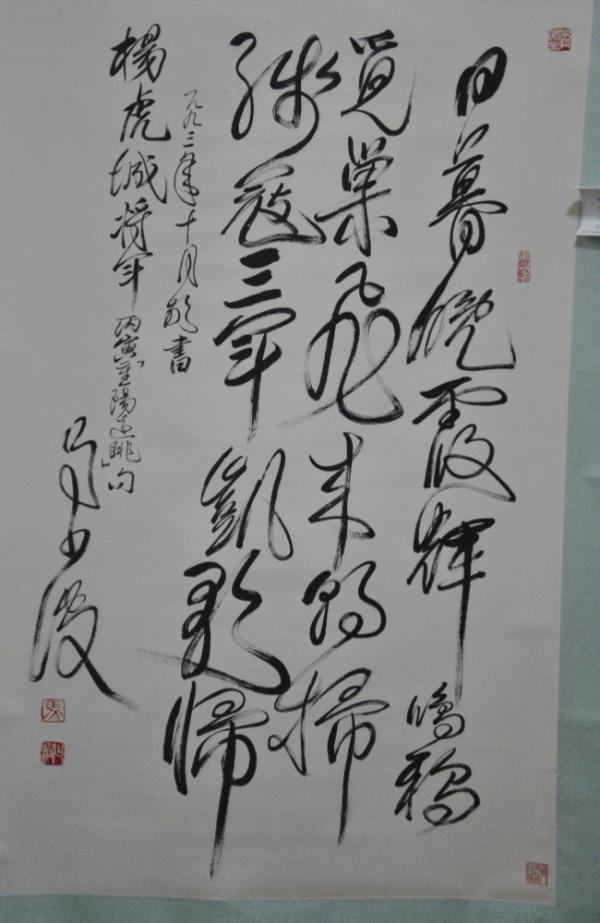

张裕钊也能作诗,多牢骚抑郁语,如《读史》等。亦有忧愤国事之作,如《孤愤》、《与友人夜话》等。所以吴汝纶《依韵奉廉卿》诗说:“张叟用文娱百忧,风涛入笔倒如流。”张裕钊的书法亦名重一时,有《张廉卿先生论学手札》等墨迹多种行世。

笃精古文辞,被称为桐城派之胜流,工艺法,康有为称其“集碑学之成”,推崇有加。其书法险峻中见刚健,在日本颇有影响。《七言诗》有北派清朗爽利的书风,精气内敛,是其书法力作。

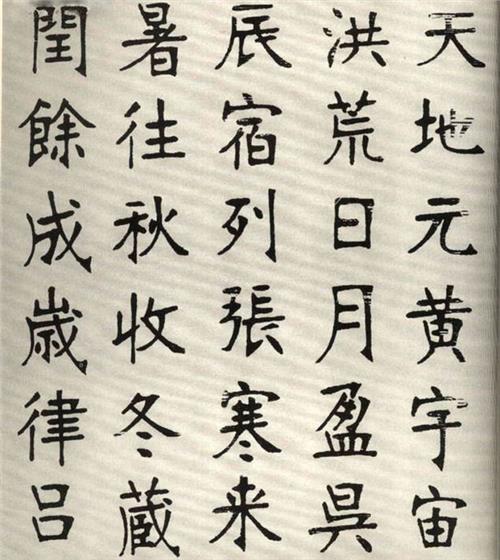

主要著作有《濂亭文集》8卷,《濂亭遗文》5卷,《濂亭遗诗》 2卷。1916年,裕钊后人重刻文集,与遗文、遗诗,合为《濂亭集》。 从清朝嘉庆、道光以来,书法界的有识之士为了摆脱元、明以来甜俗书风的恶**,发起了前所未有的重视碑碣雄奇书风的运动,不仅有阮、包、康为碑学建立了系统的理论,更有一大批书法大家亲自实践,结出丰硕的碑派书艺之果。

一时间碑派书家群星灿烂,形成了清朝特有的雄奇豪迈的一代书风,而在这股强大的碑学书风中,用作响鸣清代碑派之音而其声贲贲然者,当数张裕钊之楷书。

张裕钊(号廉卿)生活之程跨清朝道光、咸丰、同治、光绪四帝,此时正是碑学之风大兴之时。“时势造英雄”,正是这股强劲的碑风,孕育和造就了张裕钊这位一代书法宗师。

而张裕钊作为一代宗师,其代表成就当是他那雄浑逸迈的“张裕钊楷书”。在当朝,人们就对张裕钊的书法造诣给予了极高的评价,说“本朝四家皆集古之大成以为楷……集碑学之成张廉卿也。

”(康有为语)盛赞张裕钊是“清代一人”,细读张裕钊《滕王阁碑》,我们即可对张裕钊杰出的楷书成就窥见一斑。 张裕钊楷书的突出特点是融铸众家之长为一体,既有篆隶的浑朴开张,又有魏碑的坚劲逸雄。论融铸,说起容易做到难。

融铸得好,可兼众长于一身;若不得法,反倒崎怪丑陋,不伦不类。而决定融铸成功的关键就是书法家的艺术灵性。宋高宗说:“士人作字,往往篆隶各成一家,真草行自成一家者,以笔意本不同。每拘于点画,无放意自得之迹,故别为户。

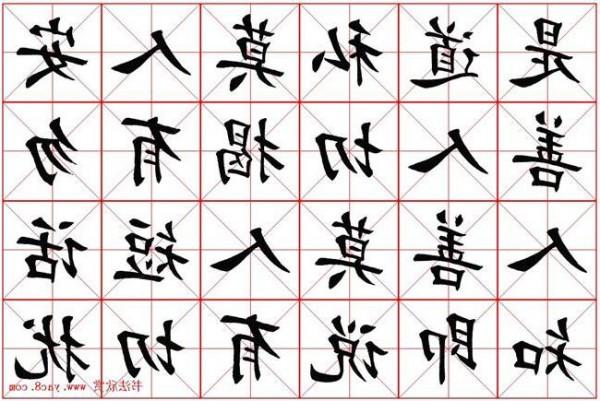

若通其变,则五者皆在笔端。了无阂塞。”张裕钊就是这样一位能五体通变、具有超人的艺术敏感力的书法大师。 廉卿楷书用笔的特点是方圆兼备,以圆为主。综观其笔法,无论勒努掠磔,皆为藏头护尾,浑圆劲健,其行笔过程是:轻笔入纸,继而重按,起笔处圆劲饱满;运笔舒提回锋涩进,使笔画中截富有质感和力度,收笔轻提回锋,其效果一似甘露莹玉,美不胜收。

奇特的用笔,取法篆籀古风,一扫唐楷抛筋露骨的旺火气息,开创楷书涵润蕴藉的风雅新河,有时在折笔处参以方笔,使托肩外突,方圆互参,各得其宜:用圆,强其厚度,丰其血肉;用方,增其硬度,耀其神韵。

廉卿楷书的结体以沉稳为主,稳中有变,稳健之字,重心下移,有凛然不可侵犯之势。

如一“王”字,将中横下移,使下面两横靠拢,打破了三横均距的常见格局;重心在下,使全字稳如泰山,这种沉稳的结体,构成张裕钊楷书的基调。 廉卿楷书结体之变,体现在以下几处: 一是大多有张左收右之势。

如一“滕”字,其左边“月”旁一撇,尽力向左下方舒展,其余竖撇皆与之呼应。一“千”字,亦将中横左边略长于右。例如“外”、“意”、“州”、“者”无不如此,实乃“一点成一字之规,一字乃终篇之准”。

这种张左收右的结体之势,有一种壮士立坡拈弓搭箭的威武之姿。刘熙载曰:“凡论书气,以士气为上。”张书正是具备了这种超凡脱俗的将士之气。 二是计白当黑。即使再多的并列笔画在一字之内,也决不让空白处窄于笔划的宽度,而让其大致均等,如“幂”“壁”等字。

至于笔划少的字,则自不待言了。这种计白当黑、黑白均分的布局,使字体结构疏朗有致。当然这种疏朗结构是以笔划必具力度为前提的,刘熙载曰:“洞达则字之疏密肥瘦皆善。

”实为廉卿先生之谓也 ! 三是楷中参行,拓宽了变化的天地。变化是书艺的基本原则之一。丁文隽先生说:“书必善于变化,乃能尽万有之妙,夺造化之神功。呆板整齐是所大忌。”廉卿“滕王阁碑”就是这样一帧颇富变化的书法杰作。

凡相重之字,必有细微之处的不同处理,这种情况在欣赏该碑时随处可见。我在这里要强调的是廉卿先生以行入楷,丰富了楷书变化的天地,实为破胆夺气之举。如两个“滕”的月旁,前者将内中两短横写为相连属的点与提,是借用了行书笔法。

而两个“事”字,分明是一行一楷,极尽变化之能事。另有“来”“九”“为”等,均含行书笔意,这样的楷中参行,增加了全篇的灵动之气,当然,楷行之分自有其限度,若超越限度,则楷不为楷而为行了,廉卿先生自然将其限度把握得恰到好处。

书家皆知,楷书发展到唐代,已至极顶,后人再想在此之上另创新体,别出新义,的确是“戛戛乎其难哉” !然而,张裕钊以自己的艺术才华,在异彩纷呈的楷书领地里独树一帜,不得不令人惊羡。

惜乎张裕钊是一位封建正统文人,道光三十年考取国子监学政,曾师事曾国藩,为“曾门四弟子”之一。他的出身决定了他在书艺上不可能有更宽的创新之步。虽说锐意出新,却仍然是在前人的圈子里徘徊,无非是篆隶笔法,魏晋结体,未能脱却古人窠臼,作为才华横溢的张裕钊,他完全能领会到书法的本质就是以有质感的线条流动构成超具像的富有美感的汉字艺术,从而超脱前人籓篱,走一条完全属于自己的艺术之路,创造出全新的书体。

但是,在他身上,正统思想占据主要地位,连太平天国这样的正义之举,他也表示了不满(见《辞海》),可见他是不会如此大胆地去超越前规,自闯新径的。总之,他创新的程度被他的出身和思想所限制。

尽管如此,张裕钊的楷书艺术仍不失为楷书领地里的佼佼者,在中国书法史上,他的楷书还是独树一格的,有自己独特的个性,他仍然还是所有书家中的“这一个”。如果拿他与“学颜有成”的钱南园先生相比,其高下之分自是不待细说的了。