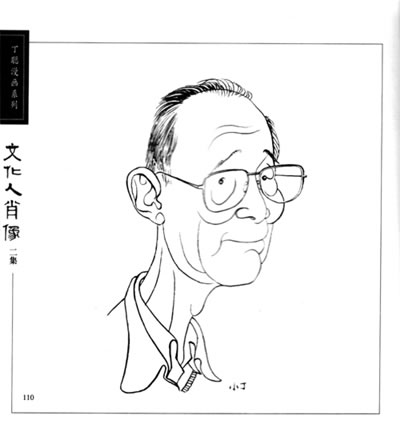

刘树勇的漫画 文人的笔墨 漫画的干预

老树画画原名刘树勇。实际上,他的本职工作并不是画画,而是中央财经大学文化与传媒学院的教授,主要研究方向是视觉评论。但画画对于他一直是生活中不可缺少的一部分,按他的话说,他是“疯狂地爱上画画”。刘树勇已经快五十了,不知为什么,大家都管他叫“老树”,而不叫“老刘”,这一叫,就是二十多年。

老树的画有一种难得的天真,当我们心中的田园日渐荒芜时,老树依然坚持在那里。正是因此,刚上微博三个月,每天上传一幅画,没加V的“老树画画”成了热门ID。所谓的文人画,即绝不媚俗,绝不阿谀,绝不与世沉浮,而是保持着一颗真诚的心。它不是一片顺从的落叶,它总在坚守着自己的高洁。在沉沦的时光中,坚定地说出自己的声音,刺耳也罢,忧伤也罢,总是真性情。

——本报专访《花乱开》作者老树画画

记者:您的画大多是春光、山村、田园。您为何对这类题材情有独钟?

老树画画:因为我是在山村里长大的,对一草一木一山一水都熟悉。我知道石头是怎样的,山路是怎样的。我对这些情景的感觉跟从小生活在城市为了写生才到山里的人得来的感觉不一样。这感觉是融化在我的生活里的,是我生命非常重要的一部分。

当初我特别把风格当个事,怎么想也想不出自己的风格,再后来一画就出来了。人的阅历、经验使得人到了一定阶段就会明白:就是它了!出来了肯定是你的风格,别人一看也知道是你的。

记者:你画中的闲适与现实的忙碌嘈杂完全不一样。您是求之不得心向往之,还是真的能于忙碌中抽身乐得闲适?

老树画画:画里那么悠闲,生活却忙忙碌碌。我是因为没达到,所以才缺什么补什么。虽不能至,心向往之。

现实社会中有很多事情是必须解决的。比如说,父母不能不孝,孩子不能不养,工作不能不做。这就是所谓的肉身处在现实中的不得已。通过做事,交换生存资源,人才能活下去。但是另一方面,每个人又想自由,渴望闲适,做自己想做的事。现实往往把这种想法给粉碎了,分解了,人只能暂缓做想做的事。

人就一直处在焦虑状态。我觉得焦虑是常态,谁都一样,我也一样。我不可能像画里那么悠闲。但身体做不到,心境或者能做到。人不能不存梦想。

记者:您把绘画作得这样深入浅出,还有那些打油诗,幽默得那么高级。这十八般武艺您是怎样练成的?

老树画画:那和我的经验有关,我学中文出身,懂得对文字语言的驾驭和理解。我们那个年代的老师,很多都是民国时代过来的。词学老师叶嘉莹是顾随的学生,老辅仁大学的。

所以平仄、词牌这些我们都很精通,正因为太精通了所以我不愿意做这些事情,否则是炫耀伎俩。不管是古律词还是打油诗,不管是诗词还是绘画,表达的境界和趣味才是最重要的。

古典文学对我的作用是相反的——它告诉我现代人不能这样说话。我写的摄影批评,大家也都觉得通俗易懂。我的理解,用最简单的语言概括就是:见的事情都能用话说清楚。

我最好的画不是微博上的,是一批横幅的,比较有叙事感,文学性比较强,不是纯粹绘画的感觉。我把我的文学想象和修养融入绘画,所以和专业画家的感觉不太一样。

记者:在您饶富趣味的作品和谈吐中,可以看出您是个非常热爱生活的人,这对您的创作有哪些影响?

老树画画:如果内心不够强大,不足够有趣,不足够好玩,你内心就会服从于那些东西,为外物所移,服从于笔墨、造型这些技巧。如果你的内心足够强大,到最后才不管那些东西呢,我想怎么着就怎么着,随心所欲。

有什么不可以画?现在一提画笔,我便如入无人之境。人一生寻求的就两个字:自由。要自由地想象、自由地表达。

中国画有文人画的传统,但偏雅致化,一种是孤立于现实,高于社会,保持个体清洁,活在自己的世界里;另一种是主动干预社会,比如世俗绘画、讽刺画,但成就不高。我力图将两者结合起来,即文人的笔墨,漫画的干预。因为今天不可能完全文人化,过去可以逃到山里,盖几间房,可现在很难,避世、隐居不现实。

记者:您觉得当下年轻人为什么会对您的画产生共鸣?

老树画画:首先我想说,图像和文字是两种媒介,文字承载的是深度信息,我们这一代人的知识构成主要通过阅读书籍得来,文字信息的传递是从前往后的,是纵向的。而图像是没有深度的,永远是平面的,它的优点就是直观。

90后这一代知识构成就是图像,然后是网络。网络最大的特质就是碎片化,而且无穷丰富。我在大学上课时体会很深。你给学生讲任何东西,他们都从网上看到过,但那永远是碎片式的,缺乏体系,最后导致“知其然不知其所以然”。

我的画有趣、新鲜,能被年轻人认同,因为他们也有现实的焦虑。比如考试,比如别人先放假回家了,这个东西很微妙。其次,就是我的画有一个整体的情景构成,我是学中文的,它是关乎内心的,关乎头脑,关乎趣味。

所以我认为我的画有一种总体的能把人带进去的东西。图像很容易就可以把年轻人带进去,没有任何阻隔。

![超越者漫画 超越者[美国漫威漫画旗下人物]](https://pic.bilezu.com/upload/2/09/2092032d2f2e4fc932f0535cbde39064_thumb.jpg)