李泽厚美的历程 “民族心灵的历程”——李泽厚《美的历程》

沈从文在谈到李泽厚的《美的历程》一书时,曾含蓄的说:“李泽厚看的东西还不够多,我愿意给他看点东西。”很少有人够资格这样说话,这不是说沈老看得很多很多,而是他深深知道眼界是认识的前提。整本书以历史为主线,谈及每个时代的艺术。虽匆匆而过,却涵盖量颇大。而今自知眼界和认识的贫瘠,需恶补知识量再读一次。

一、内容简介

《美的历程》是中国美学的经典之作。凝聚了作者李泽厚先生多年研究。他把中国人古往今来对美的感觉玲珑剔透地展现在大家眼前,如斯感性,如斯亲切。其中提出了诸如原始远古艺术的“龙飞凤舞”,殷周青铜器艺术的“狞厉的美”,先秦理性精神的“儒道互补”,楚辞、汉赋、汉画像石之“浪漫主义”,“人的觉醒”的魏晋风度,六朝、唐、宁佛像雕塑,宋元山水绘画以及诗、词、曲各具审美三品类,明清时期小说、戏曲由浪漫而感伤而现实之变迁等等重要观念。

多发前人之所未发。此书于一九八一年初版,多次再版重印达几万册。

艺术和美是精神与心灵的外化、表现和寄托。“美的历程”也是中国民族精神的历程,民族的艺术史也就是民族心灵的历史,随着民族精神的演进而不断变化发展。因此,在本书中,谈艺术的发展之前,作者必先谈社会、思想的变化和演进,以期理解艺术和美发展的内在因素和相互作用。

1、艺术之起源

原始人群就开始用某种艺术形式来表达社会的含义。装饰品和某种色彩的使用“不只是感官愉快,而是其中参与了、存储了特定的观念意义。在对象一方,自然形势(装饰品、色彩)中已经积淀了社会内容;在主体一方,官能感受(对某种色彩感觉愉快)中已经积淀了观念性的想象、理解。”美,因此就不只是简单的形式,而是带有社会意义的“有意味的形式”。图腾是重要的写实形式,寄托一个部落的观念和希望。

原始写实的图案逐渐发展为抽象的线条和纹饰。这种抽象的几何图案和线条实际包含着大量的远古时期人类复杂的情感、观念和想象,在不断的综合、抽象的过程中,虽已不再能用理智、逻辑、概念诠释清楚,但仍保留在美这种“有意味的形式”当中。

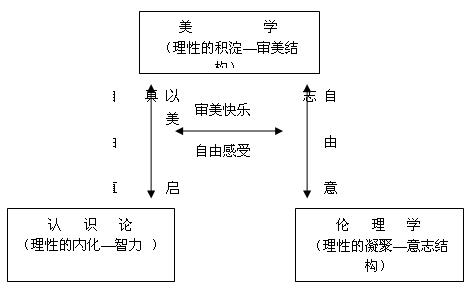

“人的审美感受之所以不同于动物性的感官愉快,正在于其中包含有观念、想象的成分在内。美之所以不是一般的形式,而是所谓“有意味的形式”,正在于它是积淀了社会内容的自然形式。所以,美在形式而不即是形式。离开形式(自然形体)固然没有美,只有形式(自然形体)也不成其为美。”

进而形式逐渐摆脱模拟、写实,使自己取得了独立的性格和前进的道路,它自身的规律和要求便日益起着重要作用。美的形式和人之间不断互动,形式由人来丰富和发展,同时形式也影响着人的感受和观念。

2、从青铜器的发展变化看艺术随时代而变之特点

商代“以饕餮为代表的青铜器纹饰,就具有肯定自身、保护社会、“协上下”、“承天休”的禛祥意义。”这些纹样“特征都在突出这种指向一种无限深渊的原始力量,突出在这种神秘威吓面前的畏怖、恐惧、残酷和凶狠。”具有强烈的宗教意义,是原始部落图腾文化发展到高级形式的表现。

进入春秋以后,“社会发展,生产力提高,保留有大量原始社会体制结构的早期宗法制走向衰亡.....社会的解体和观念的解放是连在一起的.....殷周以来的远古巫术宗教传统在迅速褪色,青铜饕餮也失其权威,多缩小而降低于附庸的地位。

”时代在变,艺术的功能和审美情趣也为之一变,宗教束缚的解除,使现实生活和人间趣味更自由地进入了作为传统礼器的青铜领域。青铜器的纹饰也以接近生活的写实面貌和比较自由生动、不受约束的新形式出现。

3、理性主义为华夏艺术奠基

孔子用理性主义精神来重新解释古代原始文化——“礼乐”。他把原始文化纳入实践理性的统辖之下。所谓“实践理性”,是说把理性引导和贯彻在日常现实世间生活、伦常感情和政治观念中,而不作抽象的玄思。把传统礼制乃至远古传说、宗教活动全部给予实践理性的心理学的解释,从而把原来是外在的强制性的规范,改变而为主动性的内在欲求,把礼乐服务和服从于神,变而为服务和服从于人。

孔子不是把人的情感、观念、仪式(宗教三要素)引向外在的崇拜对象或神秘境界,相反,而是把这三者引导和消融在以亲子血缘为基础的世间关系和现实生活之中,是情感怖导向异化了的神学大厦和偶像符号,而将其书法和满足在日常心理-伦理的社会人生中。

这也正是中国艺术和审美的重要特征。

正因为重视的不是认识模拟,而是情感感受,于是,与中国哲学思想相一致,中国美学的着眼点更多不是对象、实体,而是功能、关系、韵律。

孔子世界观中的怀疑论因素和积极的人生态度,一方面终于发展为荀子、《易传》的乐观进取和无神论,另方面则演化为庄周的泛神论。孔子对氏族成员个体人格的尊重,一方面发展为孟子的伟大人格理想,另方面也演化为庄子的遗世绝俗的独立人格理想。

表面看来,儒、道是离异而对立的,一个入世,一个出世;一个乐观进取,一个消极退避;但实际上它们刚好互相补充和协调。不但“兼济天下”与“独善其身”经常是后世士大夫的互补人生道路,而且慷慨悲歌和愤世嫉俗,“身在江湖”而“心存魏阙”,也成为中国历代知识分子的常规心理及其艺术意念。

但儒、道毕竟是对立的。前者强调艺术的人工制作和外在功利,后者突出的是自然,即美和艺术的独立。前者是功利、实用主义的框架与束缚,后者正是要给予这种框架和束缚以强有力的冲击、解脱和否定。入世和出世,兼济和独善,人事论理与自然浪漫,两种对立的观念变幻融合,终于渗透到中国所有的艺术形式中,是中国艺术和美学的基调。

另一方面,这矛盾的两个方面,又共同将中国文化引向世俗的、生活、人的、理性的范围内,和超越现实的、神灵的、神秘主义的心灵感受分道扬镳。

自儒学替代宗教之后,在观念、情感和仪式中,更进一步贯彻了神人同在的倾向。反映到建筑风格上,中国人的建筑不是孤立的,摆脱世间生活的宗教建筑,而是以入世的,和世间生活联在一起的宫殿宗庙建筑为代表。木质的、平铺式的建筑,接近日常生活的内部空间设计,不追求神秘的,高耸入云指向上苍的观念。

而园林艺术,追求自然的和谐与浪漫主义,在“庭院深深深几许”,迂回曲折,兴味盎然中寻求一个心灵退隐之所,是以玩赏的自由园林(道)来补足居住的整齐屋宇(儒)。