周瘦鹃名言 名人最后的日子(周瘦鹃)

浮世的虚名、房产、花园都有了,周瘦鹃却时时觉得一种隐忧和惶惑……

淡淡的秋阳中,与陆文夫先生谈到周瘦鹃之死。陆老说:他是在思想上无可解脱才走上绝路的。

这还要从头说起。周瘦鹃是个卫生间作家。此话怎讲?原来周写作有个特殊的习惯,早晨起床,不吃不喝,先往马桶上一坐,拉过一个方凳子或小桌子埋头就写,千余字的文章往往与排泄物一齐产生。久而久之,造成了容易脱肛的毛病。

这种毛病当然不足为外人道,与他关系密切的人,也未必知道这一点,但周瘦鹃曾亲口对陆文夫说过。陆说:蛮有趣的。轻轻地摇头。

所谓鸳鸯蝴蝶派,说实在的,也未必只是鸳鸯与蝴蝶,他们比较旧派,确实有个圈子,爱好与兴趣也颇相近。不像新文学家,分左右,又各有圈子,如创造社、文学研究会之类,常打笔仗,又各有口号之类,总不太平。旧派文人也有意气之争,但较宽容,不会像乌眼鸡似的。

解放后,苏州文艺界有三老,分别是周瘦鹃、范烟桥和程小青。这三个人也并不和睦,后来甚至发展到互不打招呼。以前是面和心不和,互不服气,后来就干脆不和了。为什么?因为上世纪50年代后,三老所受的政治待遇不同,周因为曾受到鲁迅的称赞,在喜欢兰花上又与朱德相契,一时间很多中央领导人,如周恩来夫妇、叶剑英、陈毅等都专程来苏州,登门拜访紫兰庵主人周瘦鹃,范、程背后目周为“政客”,盖他走上层路线也。

三老中也只有周走向北京,成了全国政协委员,然而,也只有周在“文革”中自杀,下场最惨。

爬得高,跌得重,此之谓也。范烟桥是国学大师金松岑的学生,民国时教书,还写过文学史,平时以士绅、学者自居,而程以侦探小说独擅胜场,声势也自不弱。程在解放初的民主会议上曾大声对周提意见,而范又看不起周、程,觉得此两人不过小说家,无学问。

三人虽然积不相能,但都爱才。在陆文夫落泊受批判时,却都能视陆为朋友,甚且公开表示:苏州就陆先生会写文章。

陆老说:“他们对别人都看不起,就赏识我。”笑,很感慨地。

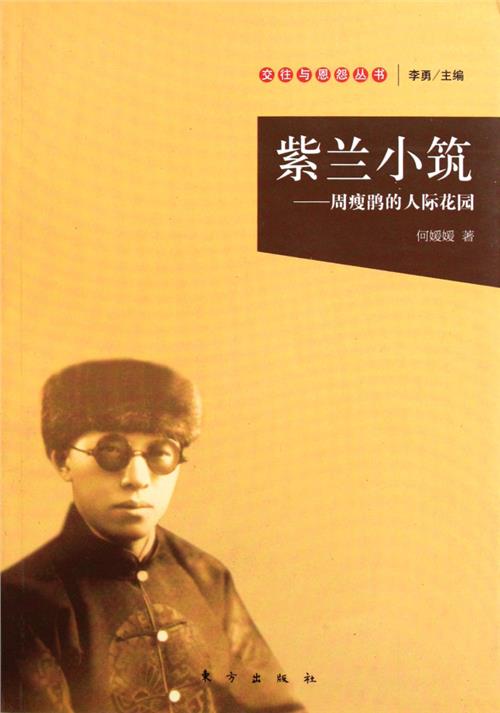

周瘦鹃颇瘦弱,颇有些浪漫文人弱不禁风的样子。他性喜戴一顶帽子,一副墨镜,看不出墨镜后面的眼神蕴蓄着什么喜怒哀乐。也许是文人的缘故吧,不容易掩饰自己的真实内心,他需要借助墨镜;也有人说墨镜只是为了保护他因写作阅读而受损的目力,然而终于给人一个不易亲近的印象。

周瘦鹃出生在一个普通小职员的家庭,祖上从没有如此辉煌过,到他这一代,真正光宗耀祖了,浮世的虚名、房产、花园都有了,这是历来苏州人毕生的梦想与追求,是欣慰,同时也有隐忧与惶惑。时代脱胎换骨的变迁,把固有的价值判断全盘颠覆了,他的思想缺乏一种依托,觉得跟不上时代,于是在疲累中竭力紧跟,气喘吁吁的。有一阵,他每天穿得整整齐齐,就这么在家里的门口等着客人上门。

解放后的历次运动,周瘦鹃都在战战兢兢中安然度过了,至多谨慎地在会议上发发言,附和一切来自上面的声音,表示自己并不落伍的态度。他的小园为政界高官、苏州的文人和外地慕名而来的文人开放。在文坛,他是老前辈了,却从来不摆架子,因为他知道自己过去的文章与时代格格不入,是鸳鸯蝴蝶派,不但低俗,而且要被时代彻底抛弃。

然而他心里又充满着矛盾,不正是这些文章成就了自己今天的一切?来的文人都是小辈或新进,他不倚老卖老,总是口称某先生而不名,对每一位来临的贵客都礼貌周至,同时却隐隐保持一点若即若离的距离。

他向大家介绍自己的花草盆景,却绝对不提自己过去更辉煌的文学创作,但民国初年,经由鲁迅提议给他的翻译小说颁发的奖状就堂皇地挂在自己的书房里,无言地申说着那段美好的往事。

1963年,可以说是周瘦鹃人生的一个高峰。在这一年里,当时中共的高层领导都一致地关注起了周瘦鹃,不是一般的进京召见,而是趋之若鹜、纾尊降贵,不约而同地到苏州的一条小巷——王长河头来拜访,这就颇不寻常,甚至毫无先例可循。

先是周恩来、邓颖超,然后是朱德、康克清,还有叶剑英、李先念……他们一一叩响了深巷中那扇毫不起眼的木门,踏进一个与外界喧嚣红尘迥异的花花草草的世界。他们不但在贵宾纪念册上题词,还漫步紫兰小筑,赏爱名贵的兰花、书卷气的盆景,是什么力量吸引着他们在不长的一段时间里一一莅临,他们想向外界透露一种什么信息,他们要到苏州一个老文人的花花草草中找寻寻什么呢?

1963年,离“文革”还有三年,而距离反右的1957年已过了六年,这是个看似平静的日子,却蕴涵着山雨欲来风满楼的先兆。

不管怎样,这一切对周瘦鹃来说是兴奋的,有些受宠若惊,他把上北京开政协会议,毛泽东送给他的芒果、烟卷小心翼翼地供奉在家中领袖像之前,只差望阙叩头谢恩了,芒果烂了,烟卷霉了,还是恭恭敬敬供奉着,俨若神明,在他看来,这确实是最高领袖的恩赐,是对他这位苏州文人最大的嘉许;他把朱德送给他的《兰花谱》毕恭毕敬地放在自己的枕边,成为他睡梦中最好的守护;那本有着众多题词的纪念册,更是他常常向来宾炫耀的资本。

忽然,“文革”开始了,首长绝迹不来,爱好花草顿时变成了一种罪——小资情调,周瘦鹃从一种极高的宠遇中跌落,惊慌得不知所措,世事的变化让他觉得自己身上有着某种湔雪不清的“原罪”,他长时间的自责,怔忡不安,惶惶不可终日。往昔千万字的文章已经不能给他丝毫安慰,对花花草草的爱好原本是发自内心的,如今的情感却复杂起来了,光荣曾经属于它,也因此给他带来羞辱。

这些还不是导致自杀的原因,随后又开始了抄家,一天之内把周瘦鹃几十年培养的花花草草都毁 坏了。破四旧又把书籍、古董全部裹挟而去。可这也不会要了他的命;

1968年8月20日,批斗大会在苏州的开明大戏院召开,周瘦鹃不过是主角之一。一排人弯腰站在台上,右手举着红宝书,恭迎红卫兵小将训诫。站得时间长了,周瘦鹃脱肛的毛病又犯了,痛得站不住。不自觉地就用手中的红宝书在裤子外顶住已经脱出的肛门。

这个下意识的举动,一会儿就引来了对他“反革命”的指控。.招来一顿拳打脚踢。肉体的痛苦真算不了什么。灵魂的拷问才使他心胆俱裂。

你不是敬仰毛主席么,怎么把红宝书放在自己屁股上?为什么?为什么?……好一个邪恶的伪君子!他再也无法证明自己对领袖有多么的热爱了,连说服自己也困难。因为在众目睽睽之下,他竟这样做了,他又不可能脱下裤子让大家看。即使脱下裤子让大家看,还是不能说明问题,难道脱肛就可以用红宝书顶着?

也有人说,受批判挨打后,周瘦鹃回到家里吃饭。在饭桌上要夹一筷荤菜(红烧肉),竟遭到小辈叱骂,周觉得颜面扫地以尽了,活着已无乐趣可言。算起来也是双重打击。这是从家庭中传出来的话语,外人自不能证实。

第二天,周瘦鹃失踪了,经过寻找,发现他在自家花园的井中载浮载沉,救起来,自然已经只留躯壳皮囊了。那一年,他七十四岁,最小的女儿年方八岁。那是1968年8月21日。

陆文夫先生又缓缓地说:蛮有趣的,唉。他其实被斗晕了,不知不觉这样做的。我知道,陆老的“蛮有趣”,是苏州熟语,应该解作“很值得回味”。