米开朗基罗的圣殇之美

缓缓地绕过圣彼得广场上的喷水池,仰头穿过教堂顶上耶稣及十二使徒像,当进入气象万千的贝尼尼环拱长廊时,很多人也许会发现此刻的自己似乎像极了广场上那成群的鸽子;胸口是鼓鼓的,手臂即便垂放却有漂浮感,眼神是锐利而自由的,然后,不断地深呼吸,准备着,准备着时刻飞起来,去靠近天,靠近上帝

带着这种不可思议的感觉,我踏入了大堂,在右手边,在这座古罗马教堂的中心位置,我看到了它,米开朗琪罗的《圣殇》,一种石破天惊的悲伤。

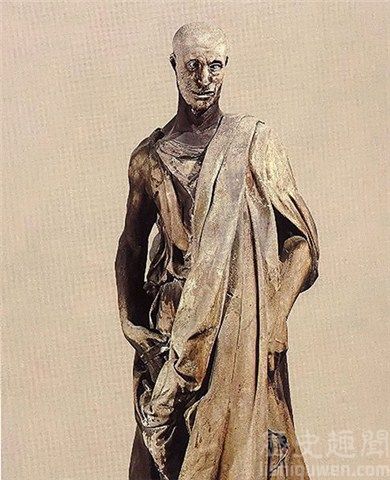

雕像前围满了游客,拍照,喧哗,而我则静静地、远远地站着,敬畏,小心翼翼,生怕惊扰了那深深而无言的痛。在那红褐色的底座坛上,圣母玛利亚像一座山那样,美丽,坚固;身上的圣袍褶皱起伏却毫无凌乱;那只在基督腋下的右手,修长并有力的五指张开,稳稳地托住了袍布之上冰冷的身躯;宽大而层层叠叠的袍裙遮住了她弯曲的双腿,而我相信这样的构思与米开朗琪罗其他的作品一样,不是为了写实,而是一种假想,目的是更适应整体造型上的衬托与需要。

由于这些衣服的褶皱重重,雕塑下半部分的体积便随之加强,令圣母的坐姿显得更有力量,而金字塔形的构造则愈显坚固无比。是的,没错,她是一位女性,可是米开朗琪罗却让她像山一样的巍峨不倒,即便痛不欲生,即便失去至爱。

再来看基督。男性的躯干,但柔软得像一条河一样流淌在圣母身上,是壮阔的,却也是无力的。肋骨下的伤疤清晰可见,右手与左脚微垂着,透着肌肉的僵硬感。其实,这具躯干只有33岁,但在死的一刹那,显露出的却是焦困、疲惫、失望与心力交瘁,这些感觉深深地嵌在了每一寸肌肤里,暴露在世人的视线里,仿佛要告诉你,作为神,使命永远伴着悲怆,宿命难逃。

长久以来,米开朗琪罗一直被认为是最具有异教倾向的艺术家,他大部分的作品都受到古罗马异教文化给予的灵感,因此,在《醉酒的巴克科斯》等早期作品中,你既能看到人体的俊美,也会闻到肉欲的邪恶。然而,当他在描绘这段《圣经》里最家喻户晓的情节时,一反常态,完全摒弃了以往的感官之乐,彻彻底底施行了柏拉图所认为的美是不存在于尘世,只有在理想的世界中才可找到的信念,就如米经常念叨的那般:艺术是天上之物,凡尘未有。

于是,在艺术家疯狂而梦幻般的追索中,我们才得以见到两张不朽的脸庞,两张来自天外的脸庞。

大理石是多么神奇的东西,坚硬却多变,冰冷却温暖,它像人一般的矛盾纠结。而由它砌凿成的雕塑即使无言无色,但终能表达最极致的痛苦。最极致的痛苦,恰恰是无泪无泣。那张因为圣洁而永不老去的脸,双目微垂,嘴唇紧闭。

心里很痛吧?痛过之后会很孤独么?失去他后,将怎样活下去?静默得如此不真实,却悲伤得如此真实,是遥不可及的心死,却也弥散着能震慑心灵的悲悯。而她不忍看的那张脸,却正好相反:基督的鬈发柔顺地紧贴于头发,眼睛与嘴唇显得自若而放松,那是张全无痛苦与怨恨,犹如幸福的人儿熟睡时安详知足的脸这样的死太过闪亮,优雅地散着光芒,优雅得仿佛立刻能起死回生;好吧,你开始敬佩米开朗琪罗了吗,他让死亡中流露的宽仁希望与生于世间所不得已承受的孤寂哀痛形成了强烈对比,俗世中对生与死的实用态度立即升腾为心灵体悟里的美感态度,它逼迫着你重新审视自己活着的状态,重新定义人人必将面临的死亡,重新估量生与死之间的差距;好吧,你一定会敬佩米开朗琪罗的,他似乎打开了一个很写实的场景,然而,当这个场景飞入你内心深处后竟全然不同,活生生地幻化成胸口动荡翻滚的情绪,不真实的难以自制,你会沉默,你会叹息,甚至你会冲动地想哭。

如傅雷所说:在他之前的艺术家,只是在努力表白宗教的神秘与虔诚,却没有完全摆脱出世精神的束缚,而到了米开朗琪罗,才使得宗教题材真正成为了人真实感情的激发点,而这正是整个文艺复兴时代思潮最核心的体现。

站了很久,得挪步走开了,可令人思绪游离的还有一处,那就是玛利亚秀美而微微摊开的左手,这是一种展示么?展示自己的悲伤?或许吧,毕竟是母亲失去了神授的儿子。但或许不止这些,因为除了悲伤我们还体察到绝望与希望、失去与重生、凄苦与满足、美丽与颓丧;体察到作为女性的坚强与男性的脆弱,更体察到爱的彼此拥有与孤立隐忍。■