尤太忠后代 上将尤太忠忆过草地:连队106人最后剩53人

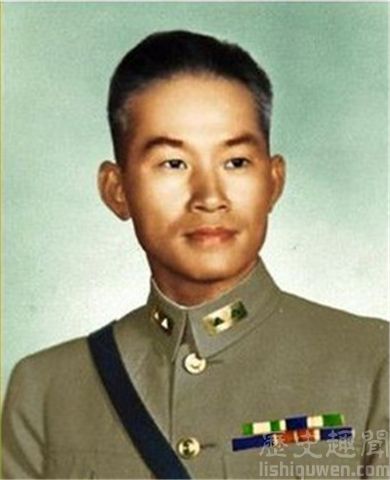

尤太忠,河南省光山县人。1931年参加中国工农红军,历任排长、连指导员、营教导员、旅长、师长、军长等职。曾任广州军区司令员、中央军委纪委第二书记,1955年被授予少将军衔,1988年晋上将军衔。

我至今仍清楚地记得第一次见到尤太忠将军的情景:将军站在会客厅里,就像一尊铁塔屹立着,一身深黑色的中山装,风纪扣扣得严严实实,脚蹬一双过了时的黑色白底布鞋,虽未着戎装,却依然威风凛凛,杀气逼人。

他的身后是这间会客厅里唯一的一件摆设:一只巨大的玳瑁标本。玳瑁是海龟类的一种,凶猛无比,南海渔民喜欢把它制成标本摆在家中镇妖避邪。将军从书房大步走进会客厅,我立正向他敬礼,和他握手。近距离地望着将军,立即感到他脸上有一股威,一股令人不寒而栗、望而生畏的威,尤其是那张天生的“将军脸”——如同京剧中的武生脸谱。对尤太忠将军的敬畏,我一直没有解除过,虽然以后我多次与他接触,几成忘年交。

以后与尤太忠将军来往多了,慢慢地我胆子也大了些。但曾经有几次我扎扎实实地尝到了他威严的厉害。

一次是我到北京访问陈锡联将军回广州后。陈锡联是尤太忠的老上级,我到北京代尤太忠向他问候,他也很高兴地托我向尤太忠问好。在尤将军的会客室里,我把录音机拿出来,把陈锡联的问候放给他听。将军把录音机贴在耳朵上认真地听着听着,突然脸色“晴转多云”,放下录音机指着我说:“你对陈司令说,杜义德到我这里坐了三个小时,哪有三个小时?顶多两个小时。

”他说:“杜义德来时已经快十点了,走时我们还没有吃午饭呢,瞎胡说!”

将军当时一脸不高兴,幸亏将军夫人王雪晨及时出来打了圆场。

另一次是我采访尤太忠将军结束后,把我写的王近山将军的文章《猛将王近山》给他看。这篇稿子主要是根据尤太忠将军提供的材料写成的,登在新华社解放军分社出版的《世界军事》上。当时《世界军事》是才创刊不久的纯军事刊物,我带了几期送给将军。

刚开始将军很认真地看文章,看完后,他又把其他几本拿出来翻了翻,脸上又一次“晴转阴”。因《世界军事》封面都是外国军人,将军扫了一眼,一脸不高兴:“怎么都是外国鬼子啊?乱弹琴!”

将军将几本杂志往书桌上一丢,连招呼也不打,转身就走。

第二次采访尤太忠将军是1996年4月13日上午。三年多不见,方知将军得了一场大病,老了很多。脸上肌肉明显松弛,神情有点疲惫。已过阳春的天气开始转暖,但他还穿着深绿色毛料军制服,风纪扣仍然扣得严严实实,头上戴着一顶蓝色的鸭舌帽。这次采访,我才清楚地看到,将军为什么始终拧着眉头——原来那是两道明显的竖纹,深深竖纹间是一长条略微凸起的肌肉。正是这展不开的眉头,生成了令人望而生畏的京剧武生相的效果。

“首长,想请你谈谈长征——”那时我在广州军区《战士报》任副社长。为了纪念红军长征胜利60周年,我们决定为尤将军做一个专访。

“长征啊,不是走路就是打仗”。忆昔抚今,将军说:“你现在叫我走,也走不了。这几个月就是在门口站一站。那时年轻啊!”长征刚开始,红四方面军31军93师279团5连指导员尤太忠,还是个17岁的小青年。刚踏上那第一蓬荒草的时候,他并没有想到自己面对的,将是戎马一生中最惨痛的记忆——待他领着那些官兵走出草地,只剩下了一半人。还有一半,长眠在草地上。

下面摘录的是我采访笔记本中关于这次谈话的记录。这种隔着时间山峦和记忆烟云的回忆,不可能达到清晰和精确,但我不想对它进行加工整理或增删修改,目的是为了让我们感受长征原生态的经历和情感。而且,将军的河南口音,使我的记录肯定有不少错误,特别是人名地名,有待知情者校正。

“我们四方面军是三过草地。第一次过草地,走到中间又返回去了,在四川南下,那时说,打下成都吃大米。这是两过。第三次又返回来,北上陕甘。我们走了三次啊,困难得很啊。过草地有的走一二十天,有的走半个月,有的走个把月,红军到了陕北好多人开了小差,回去了,不干了。太艰苦了”。

这么多年了,一个个战友的容颜,还鲜活地在将军眼前晃动。

“我当指导员时,第一个连长是唐镇国,第二个连长是邓世松。邓世松在草地上挨了藏民的冷枪,死了……用的是猎枪,打得身上到处都是子弹,都是小子弹头。我当营教导员时,营长叫陈坤昌,打天水铺牺牲了。可惜了,小个子,打仗勇敢得很。

本来我们两个在一起走,他说到前面去看一下,他妈的就被打死了。那个人不牺牲,现在是很优秀的人。我们团长是孙传章,以后的团长是王采会,再以后是徐子文,可惜了,都牺牲了,他们都是很优秀的干部啊”。

“出了草地后,师长蔡宏如,在打天水铺牺牲了。那一仗打得苦啊,279团团长高原亭负伤了,政委牺牲了,主任负伤了。274团团长也牺牲了。就是271团没有伤亡,它是预备队,伤亡最大的是我们279团。几个红军老团,打仗是很强的啊!”

“我们那时饿得都走不动。没东西吃,没棉衣穿,没被子盖,冻死了、饿死了。走着走着躺下一个,走着走着坐下一个。一个冷,一个饿,就走不动了。死了好多人啊,都是饿死的,走不了了。到了夜晚,在草地上睡,也没有被子盖,又冻又饿,身体弱得很啊,晚上睡下来就走不了了。眼睁睁地呀,大家都是一样呀……”

“我开始当指导员,后来当营教导员。干部做模范,带的干粮得给走不动的人吃。也就是一点点干粮,给的也不多,就半碗炒面。我打仗缴了一个大衣,还不是我捡的,是通讯员捡了给我。我穿个大衣,那时连棉衣也没有。

走不动哪有人抬啊?哪有什么收容队啊?营里干部、团里干部牲口都不骑。一个营只有一两匹牲口,拿出给别人骑,能骑几个人啊?”

“最后没有吃的,把干部骑的马,用枪打死了。有的把牛皮烧了炖着吃。我就吃过牛皮。把毛箝掉烧掉,用水洗一洗,放盐煮一煮。煮熟后装在口袋里,装几块,走走饿了咬一口,走走饿了咬一口,那时管什么味道不味道啊!”