汪民安福柯 汪民安访福柯男友德菲尔:不 福柯没支持过新哲学

丹尼尔德菲尔(Daniel Defert,1937年9月10日—),是米歇尔福柯的终生伴侣,福柯遗稿的整理者,也是福柯全集的编者之一。德菲尔先后任教于克莱蒙费朗大学、巴黎大学(又称索邦大学)、万森纳中央实验大学(又称万森纳巴黎第八大学)、巴黎高等研究实践学院等学府。

德菲尔与福柯结识于1960年,他们保持了20多年的同性伴侣关系,并同居在一起,直到福柯1984年患艾滋病去世为止。在1981年的访谈中,福柯这样描述他与德菲尔的关系:“18年来,我都沉浸在对某人的激情之中。

有时,这种激情表现为一种爱情的形式。但实际上,这就是一种激情,我们俩一直处于激情的状态。”福柯承认:“我觉得,当我需要找到他并和他说话的时候,无论什么都不能阻止我去这样做——绝对不能。”

在许多方面,尤其是政治方面,德菲尔对福柯产生过很大影响。正是在德菲尔建议下,福柯、德勒兹和德菲尔于1971年共同创办了影响巨大的监狱信息小组(GIP)。德菲尔60年代曾去突尼斯服役两年,福柯也陪同前往在突尼斯教书两年。

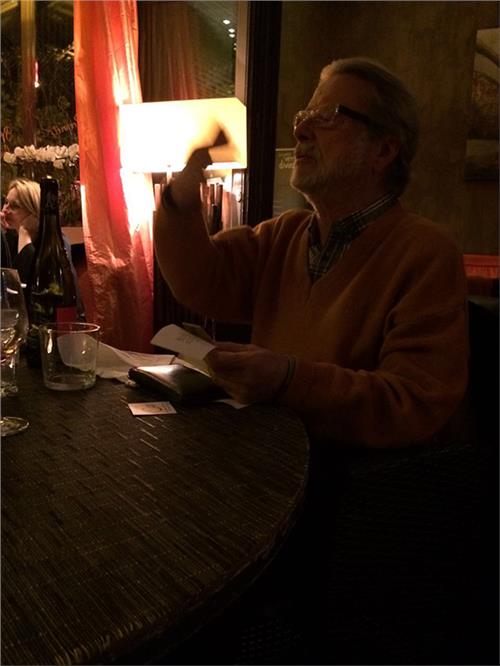

德菲尔与福柯。

德菲尔的最新著作是一部充满自传色彩的著作《政治生活》(Une vie politique)(河南大学出版社即出),他也发表了大量的图像人类学和公共卫生领域方面的著述。因为福柯的染病,他创立了法国第一个防艾宣传组织——AIDES(法语中该词意为“帮助”)——并兼任主席(1984-1991)。

他也曾获法国政府荣誉团骑士级奖章,1988年因创立AIDES而获亚历山大奥纳西斯奖。

本次谈话的时间是2015年7月5日。先是在巴黎福柯与德菲尔的寓所中,后又到一家餐厅中完成的。因为餐厅中很吵闹,有部分录音不清楚,故发表于这里的谈话有很多省略。邓冰艳根据录音整理翻译。也特别感谢张慧的帮助。

汪民安:很遗憾您没有去成中国,我们当时做了很好的准备。现在身体康复了吗?

德菲尔:是的,我出发之前做了体检,结果医生说我的心脏有严重的问题,要我马上住院。当时有两个不同的医生,一个说我去可能有危险,要慎重,另一个说,一定有危险,绝对不能去。实际上我非常想去看看中国。不过,您不是也来了吗?我不去北京我们也能见面啊。

汪民安:福柯在这个房子里面接待过很多朋友,我的印象是这里经常有各种各样的聚会。

德菲尔:福柯曾在这里招待过尤里斯·伊文思(Joris Ivens),他是周恩来的朋友,后者曾经拍摄过红军长征,是中国和毛主义在法国最忠诚的支持者。他曾经与妻子马瑟丽娜·罗里达(Marceline Lorida)合作拍摄过一部关于中国的纪录片(《风的故事》Une histoire de vent)。

此外,他的妻子也是一个非常忠诚的共产主义者。他们夫妻二人应该算是中国在法国最有力的推广者。福柯经常邀请他们在这里小聚,一起讨论发生在中国的事情。福柯尤其对林彪感兴趣,这可能造成了他们之间不小的困扰。(笑)

汪民安:但福柯似乎很少谈论中国?尤其是当代中国。他在《性史》中谈了一点,关于中国人的性的问题,快感的问题。

德菲尔:是的,福柯极少主动谈及中国,但他经常思考中国,因为在50年代战后初期,他也曾是法共党员。后来,在斯大林去世前,他离开了法共。那时候,苏联发生了非常严重的反犹运动,许多犹太人和医生成为阶下囚。这一事件对于年轻一代的共产主义知识分子产生了深刻的影响。福柯就是在那个时候离开法共的。尽管如此,福柯始终保持着对全球各地出现的共产主义现象的持续关注。

汪民安:我印象特别深的是,福柯在一个画评的结尾谈到了陕西户县的农民画。

德菲尔:是的,有一个名叫热拉尔·弗罗芒耶(Gérard Fromanger)的法国左派画家当年曾去到那个村庄,以此为灵感画了一些画,并办了展览。福柯为这次展览写了前言。

汪民安:在70年代,罗兰巴特他们来过中国,您也来过中国,福柯为什么没有同您一起来?

德菲尔:那时候,1975年,我与一队法国毛主义汉学家出发去中国,而福柯则跟随另外一队研究人员去了美国的加利福利亚洲。那个时候,在法国的左派内部存在两个小的分支,一个分支对发生在中国的文化大革命更感兴趣,而另一个分支则对发生在美国的事情更感兴趣。而福柯则更多地被美国的左派所吸引,因为那里发生了反对越南战争的反战运动,保护妇女权利的妇女运动,呼吁言论自由、生活模式自由以及性自由的解放运动。

汪民安:所以您们分头行动。您在中国看到了什么?

德菲尔:我想说的是,一个欧洲人对中国的印象,其实就是一部叙事小说给予读者的印象。要知道,在欧洲,我们都读过意大利旅行者玛丽娅·安东涅塔·马西奥奇(Maria Antonietta Macciocchi)的《论中国》,她是第一个对中国进行详细描写的作者。

当时,我们正是带着书中给我们的印象来到中国的。我们去中国的团队总共有13到14名研究员,其中有3到4名是精通中文、了解中国文化的汉学家,当然,他们也是法国的毛主义者。

但是,在访问中国的过程中,我们什么都没看见,我们“听”见了一段叙事,这段叙事与玛丽娅·安东涅塔·马西奥奇(Maria Antonietta Macciocchi)的描述一模一样。

尽管在中国走了一遭,但中国对我们而言仍然只是一个叙事,而不是一次经历。当我们回到法国,人们让我们讲诉中国之行的经历时,我们并没有半点讲述的欲望,因为我们只是又听了一次我们早就熟知的描述,而并不知道任何叙事以外的东西。

这让我们有些为难,因为我们不可能去不断重复别人已经说过的话语。这次出行算不上真正的经历。让人觉得不可思议的是,通过对比笔记,我们发现,我们15人记下的东西竟然一模一样,也就是说,人们给我们讲的是同一段故事。

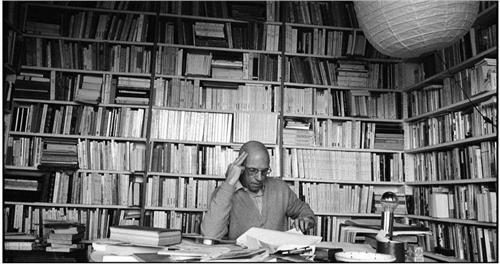

福柯家的客厅。

汪民安:难道一点特殊的印象没有留下?

德菲尔:在中国,我们发现有一个非常奇特的现象,两名男性朋友之间可以有非常亲密的肢体接触。但在法国,两个男人之间的友情是有肢体方面的限制的。所以,中国这个现象令我非常好奇,他们如此亲密的肢体动作究竟意指什么呢?我曾经在上海跟随过两个这样的男子,就是想找出这个动作究竟意味着什么。当然,我并没有坚持到最后。

汪民安:福柯有如此之多的著作,您也是他写作的见证人。从您的角度看,您觉得哪些书给您留下最深的印象。您觉得福柯今天最重要的学术遗产是什么?

德菲尔:这很难说,对我自己而言,我一直都对《临床医学的诞生》非常感兴趣。当然他的书我基本都读过。不过我发现,现在人们对他的阅读发生了很大的改变。另外,福柯有许多文章,现在这些文章已经编辑成书了。但可以把这些分散的文章当做书的补充来读。

对于我而言,《规训与惩罚》是一本很重要的书,因为我们两人曾一起有过监狱抗议活动的经历,我们曾经一起组织过“监狱信息小组”,来干预法国的监狱的不人道状况。

从某种意义来说,我感觉我跟福柯的两本书紧密相关。除了《规训与惩罚》外,还有《词与物》。因为,在1960年代,福柯是想去日本的。他不想再呆在法国生活。他问我是否愿意跟他一起去日本。但是,我那时正在准备高等师范学院的哲学资格考试。

要知道,那时只有拉丁语或者类似哲学的教师资格考试,而不存在日语的教师资格考试,而且我也不愿意学日语。虽然我当时有其他的一些资格证书,但要做老师还不够,因此得留下来准备考试。

因此,我回答福柯说我不想去日本。但有趣的是,后来,我感觉福柯非常想去日本,于是,我下了决心,还是跟他一起去。一天,正当我准备告诉他我打算陪他去日本的时候,正当我要开口讲这个话题的时候,他的电话响了。

当时的法国总理蓬皮杜将访问日本,他们希望在蓬皮杜到达之前任命一个新的日本文化中心主任,因此他们就打电话问福柯,问他究竟是否做好去日本的决定。他接到电话,一口拒绝了。但正是在他接电话之前,我正打算跟他说:好的,我跟你去日本,我不准备考试了。

但是,没等我说出口,他已经拒绝了对方的邀请。最后,他留在了法国。那个时候的法国是结构主义和符号学的天下,罗兰·巴特大行其道。福柯想写一些有关符号的东西,于是便诞生了《词与物》。

但这根本不在他的计划之内,因此在写作过程中,他总觉得自己写的东西不尽如人意。那个时候,我一直跟他在一起,就在他身边。他一边写书,我一边准备哲学教师资格证书考试。当然,最后,我们两个都成功了。

在我看来,《词与物》这本书是令我记忆最为深刻的,因为那是我们共同生活的印记,在那段时间,我们相互鼓励,共同进步,一起探讨哲学问题。而《规训与惩罚》一书也记载了我们共同的经历,因此这两本书是令我印象最深刻的。

汪民安:在我印象里,福柯自己最喜欢的书是《规训与惩罚》,他对《词与物》评价不高。

德菲尔:是的,《规训与惩罚》一书被他视作自己真正的第一本书。《词与物》虽然给他带来了荣耀,但他一直对这本书不是特别满意。我一直在想,如果福柯是在日本完成《词与物》这本书的,结果会是怎样。要知道,日本的参考文献跟法国肯定不同。无论如何,最终,他留在了法国,待在了法国的文化圈里,与法国许多当代哲学家展开争论。或许正是这些造就了这本书的成功。我不知道如果我们当时没有留在法国,会发生什么。

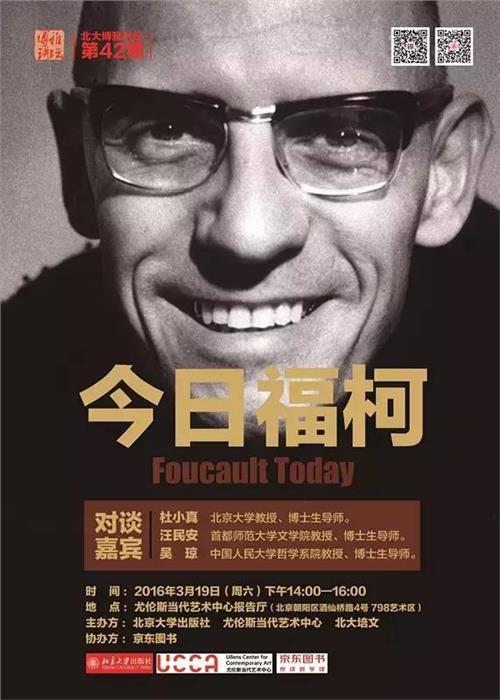

新出版的福柯全集。

汪民安:《词与物》和《知识考古学》在福柯作品中的位置比较独特,它们更像是传统意义上的哲学著作。但是,福柯其他的书,非常具体,有很多叙事。

德菲尔:是的,我也认为,福柯的作品总是很具体,在作品背后总是隐藏着某个事实。

汪民安:福柯的文学性非常强。他非常注重语言和表述。

德菲尔:“七星文库”马上出版福柯的全集,这个出版社正是比较关注作品的文学性,比较关注写作本身。

汪民安:全集囊括了所有的著述吗?

德菲尔:包括他的主要著作,但不包括他在法兰西学院的讲座。所有的文本都重新做了仔细的校订。这算是最终定稿了。除了著作外,还有十几篇论文。

汪民安:福柯有那么多的论文,这十几篇是如何挑选的?

德菲尔:有一个专家委员会,是大家集体讨论决定的。

汪民安:《规训与惩罚》对监狱批判那么强烈,但写得却异常清晰流畅。

德菲尔:《规训与惩罚》描写了监狱,他当时希望在监狱里的人,那些受到惩罚、监视的人可以读这本书,可以读懂这本书。福柯说:我写的这本关于监狱的书,是希望在监狱、看守所的那些人能够读懂我,这就类似于,如果我要为工人们写书来批判资本主义的话,我也会希望工人们能够读懂我的书。

汪民安:但他毕竟没有写工人的书,朗西埃倒是写了。福柯离开法共,对他和阿尔都塞的关系有影响吗?

德菲尔:法国的共产党是非常传统、非常红色的,在理论方面非常闭塞。而阿尔都塞想要革新法国的共产主义。还有另一个人想要革新法国共产主义,这个人就是让-图赛·德桑提(Jean-Toussaint Desanti),他也曾是福柯的老师。

他希望能够在胡塞尔的启发下革新法国共产主义。他是在胡塞尔的基础上对马克思主义进行评价的。而阿尔都塞却不同意他,他认为我们必须回到马克思本身,因为马克思就是科学,自产生真正的马克思主义者以来,不同的研究文本对马克思主义产生了不少认识上的分歧,而这才是我们应该研究的对象。

他希望人们不是通过对共产党的批判,而是通过重新阅读马克思自身来重新审视马克思主义。这是一个认知和理论方面的操作,福柯不无嘲笑地指出,两者其实并没有什么区别,都令人失望,无论如何,我们是无法做到革新法国的共产主义的。

汪民安:德勒兹在政治方面与福柯产生过分歧,在后来的时间里,他们甚至一度终止来往。福柯是支持新哲学家的,而德勒兹则是反对新哲学家的,这对他们的关系有什么影响吗?

德菲尔:不,福柯根本就没有支持过新哲学。只不过,福柯对马克思主义不再有信心,他不认为未来是马克思主义的。但是,68年红五月事件期间,似乎出现了一种马克思主义的回潮。尽管那时已经没有阿尔都塞的影响了,因为他正受到多方的批评。

但又涌现出一大批更多受毛主义或者乔姆斯基影响的年轻一代,是他们主导了此次马克思主义的回归。总之,在某个时段,马克思又重新回到了人们的视野。有的人认为,这个场面不会持续太久,其中包括莫里斯·克拉维尔(Maurice Clavel)。

他们认为,我们不应该沉浸到马克思主义回归的幻觉中,这便是新哲学的诞生。这一所谓的新哲学观点认为,马克思的时代已经结束了。因此,他们开始支持苏维埃的解体。

那时候,一些马克思主义者希望能够得到福柯的支持。福柯当时与安德烈·克吕科斯曼(André Glucksmann)熟识,她开始是一个马克思主义者,她的家庭拥护毛主义和斯大林主义,她的思想也是后来逐渐发生变化的,后来她变成了一个新哲学家。当时,在1975年左右,她开始写一些有关马克思主义的评论文章,福柯非常欣赏这些文章,于是写了一篇赞扬她的文章。

同时,一些新哲学家也希望得到福柯的支持,支持或反对都可以,只要被他提到就行。无论如何,福柯当时是标杆式的人物,对于那些新哲学家立足思想圈有很大的帮助。福柯根本就不想卷入其中,因为他深知这一切迟早会消失。

但德勒兹想要做出回应,福柯却说没有必要做出回应,因为他认为他们无论做什么都是帮他们打广告,如果他们回应,反而称了那些人的心意。最后,德勒兹和瓜塔里(Guattari)等其他哲学家还是做出了回应。福柯则认为,不应该做出回应,等一段时间,这股思潮自然会没落。

当时,这一事件在法国有着非常重要的政治意义,因为当时的社会党正在与法共组成联盟,以赢得大选。因此,所有批评共产党的言论都让他们感到反感。新哲学的存在本身就让共产党感到反感。而福柯不愿意对新哲学家提出批评的做法也让他们不悦。不过,无论如何,福柯既不想将这份大礼送给社会党,也不愿将之送给新哲学家。

汪民安:这是福柯与德勒兹的一个分歧,但福柯与德勒兹日后不再相互往来的原因是什么呢?

德菲尔:是的,他们确实有一个疏远的过程。我认为让他们疏远的时刻主要有两个。首先我要说的是《性史》,事实上这本书多少让德勒兹产生了些不悦,因为德勒兹写的《反俄狄浦斯》也是有关性方面的,只不过他在这本书中更多地是对精神分析的重新阐释,而福柯则完全摆脱了这个领域。

德勒兹进行的是对康德、对精神分析的批判,目的是重新阐释精神分析,而福柯做的则是关于精神分析的谱系。因此,这已经使德勒兹产生不悦了。这是第一点。第二点,那个时候,在欧洲蔓延着一种恐怖主义,在意大利和德国尤为严重。

不过,那时的恐怖主义并没有蔓延至法国,因为那时的法国极左派的一些知识分子对这个恐怖主义持敌视态度。因此,在法国并没有出现像意大利和德国那样的恐怖主义。

德国和意大利的恐怖主义都造成了某种程度的恐慌。德勒兹,尤其是瓜塔里(Guattari)却大肆接待来自这两个国家的恐怖主义者,跟他们一起反对德国和意大利警察,宣称这是两个法西斯国家。而福柯却并不这样认为,他认为如果一定要说那是两个法西斯国家,那么施行法西斯的应该是整个欧洲的民主。

那个时候,德国和意大利都是民主国家,我们不能说这两个国家是法西斯国家。后来,福柯接受了意大利共产党党刊邀请,去做一个访谈,目的就是为了让法国人民远离德勒兹他们所推崇的那种极端思想。

新出版的福柯全集。

汪民安:内格里那个时候在意大利的监狱?他后来到法国后跟德勒兹关系密切。

德菲尔:内格里那个时候还在监狱里。事实上,那个时候,内格里并不是恐怖主义者,他只不过被指控为恐怖主义者。但他并没有支持恐怖主义。只是由于他是极左派成员,所以被指控了。瓜塔里当时确实接待了很多来自这两个国家的恐怖主义者,他喜欢冒险。

德勒兹的身体很脆弱,他与瓜塔里之间交往甚密。不过,德勒兹更多地是无政府主义者,甚至是一个右派的无政府主义者,而不是马克思主义者。他们可能后来也开始看马克思主义的相关著作,但并不是很了解。

尽管福柯和德勒兹之间可能有这些冲突,但他们两人之间是相互欣赏的。福柯最后生病住院期间,德勒兹曾到医院看望他。那个时候,艾滋病是一个非常敏感的话题,医院当时禁止一切探望。我当时还不明白,后来才知道,这是为了避免照片或者视频流出,引来警察等不必要的麻烦。

但他们通过留言进行了交流。福柯去世后,德勒兹也在追悼会上献了悼词。后来,他对我也一直照顾有加。我很难想象他们两人之间的关系究竟达到何种程度。德勒兹去世后,我与他的家庭也一直保持着密切的联系。

总之,他们相互欣赏,有很多共同之处,他们两个算得上唯一能相互倾吐的对象了。我觉得他们在哲学思想方面相互之间影响很深。我必须承认,福柯思想中黑格尔的色彩还是非常浓厚的,也就是有一种强烈的否定性,比如疯癫、疾病、死亡等,这些都是黑格尔哲学里经常谈论的对象。但从70年代开始,德勒兹开始从尼采哲学那里吸取积极的哲学,福柯后来对尼采的兴趣或许正是来自于德勒兹。

汪民安:同德勒兹相比,福柯与德里达的关系比较疏远,他们有一场著名的论战。

德菲尔:德里达一开始就是以一个反福柯的形象出现的。首先是一个年龄的问题。福柯和德勒兹算得上是同龄人,同时也都是老师。但德里达比他们都小,应该算是福柯的学生。很奇怪的是,德里达在真正开始他的认知现象学研究前,他的第一篇论文写的是对胡塞尔《几何学的起源》一书的评价。

这是德里达第一篇重要的论文。此文一出,反响剧烈,甚至已经成为这一领域的圣经。我们这代人,包括我、朗西埃等人,几乎都读由德里达撰写前言的胡塞尔《几何学原理》,我们将之视作认识论发展史上的一次革命。

福柯曾告诉我,他要进一步深化考古学,即他将自己与德里达所评论的《几何学原理》联系在一起,从而发现,考古学并不是现象学,他并不像德里达那样从胡塞尔那里获取灵感。

我没有重读过德里达的论文,不过他的论文使福柯开始与现象学保持距离。在福柯发表《疯癫史》后,德里达曾寄信给福柯。后来,在征得德里达同意后,我将这封信发表出来。德里达在信里说:“您写的书实在太棒了,我与您有相似的想法,只可惜我没有您这样的运气,我只好在讲座里论述了。

”不过,他在讲座里做的事情,正是对福柯阅读笛卡尔的解构。他们两人之间虽然有诸多分歧,但关系总体来说还算是比较友好的。

汪民安:罗兰·巴特是经福柯推荐进的法兰西学院,他们关系不错。但福柯似乎对罗兰·巴特作品的评价并不高。