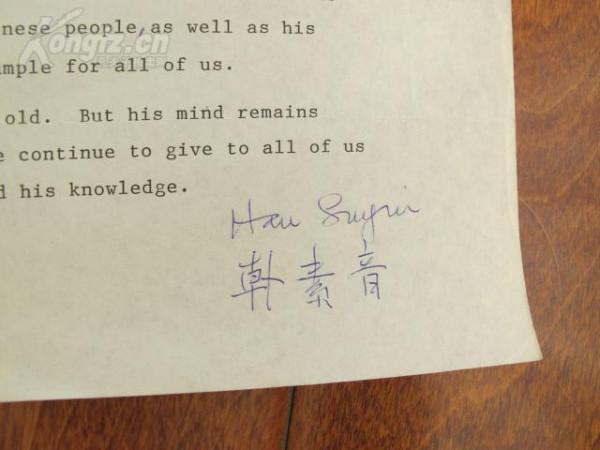

韩素音的子女 华裔女作家韩素音的传奇人生

《伤残的树》 (英)韩素音 著 董乐山 孟军 译 上海人民出版社 2011年8月 定价:49.8元

编者按:

传奇人生,生活比故事更精彩!《伤残的树》是世纪传奇女性韩素音自传的第一部。韩素音,本名周光瑚,著名英籍华人女作家。她是毛泽东和周恩来传记的作者。1970年代的中国,至少有一亿人听说过韩素音的名字。

全书通过作者父母对异国恋情的回述,比利时援华铁路协会代理人赫斯的自述,辛亥革命亲历者李劼人的讲述,作者三叔、四川美丰银行经理周见三的旁述,以及作者童年记忆的影像回放,为19世纪末、20世纪初动荡的中国历史留下了一道道生动的侧影……

我为什么要写这本书

我想写一本关于我父亲和母亲的书,关于中国的书,有一天,这个念头化为行动,接着就像种子一样滋生发芽,有了明显的形态,长成了一棵有许多分支的树。

要把我的父亲或者母亲同历史分割开来,同他们在中国的那段时期的历史分割开来,是不可能的。就像普鲁斯特在写到他自己的时候所说的那样,他不可能把他自己、他的人物与他们所处的时代及引起他们反响的那些事件割裂开来。

我们是时代的产物,受到历史的影响。我之所以诞生,是因为中国在1900年发生了一场“拳匪”之乱,欧洲人是这么叫的,中国人称为义和团起义,由于这一事件,我的中国父亲没有去考科举,做翰林,却娶了我的比利时母亲。找树要寻根。我得回到根上去。

1949年的革命——中国人叫解放——以后,我每年都回中国去,找人,找事实,找记忆。我也到比利时去,找寻过去的踪迹。多年来我尽可能地收集材料,访问四川的退休学者,加拿大的传教士,奥斯顿的姨婆和舅婆。

我生在一个如今已属过去的旧中国。对1949年共产党的革命胜利,我同许多阶级出身相同,受过同样教育的人一样感到害怕。这些人从来不是共产党员,也永远不会成为共产党员,因为他们的年龄已经过了,不再对任何东西有足够的信仰,为它上街去把守街垒,喊着高昂的口号而舍生忘死。

但是我所说的可能是那些既不想恢复过去,又无意投身现在的人要说的客观真实的话。我们这个世界需要艺术家以悲天悯人的胸怀来做平心静气的记录,而不要传教士痛心疾首地来对现实宣布不现实的讨伐,特别是不要那些想把时钟拨回到过去的人,他们的想法根本不现实。

“我不懂你是怎么一回事?我不懂你是怎么一回事?”我的一个朋友叫道,她像我一样,父亲是中国人,母亲是欧洲人。她现在离开了中国,不想再看一眼中国,因为中国的现状叫她憎恶。“你怎么能每年回中国去?中国的一切已不是过去那样了!我就办不到!要是在我心爱的北京,发现我童年时代的记忆都已消失,什么都已给破坏了……”

“可是,并不是什么都给破坏了,而且没有人能躲在童年时代的记忆中过一辈子。你的童年可能是快活的,可是过去中国有许许多多人的童年并不幸福!”

“但是这些记忆是我的记忆!”她说,“我不想回去看到什么都变了样!”她是以前北京很有名的一个中国医生的女儿,曾在这个可爱迷人的城市住过。她极其怀念她所熟悉的中国,却待在香港,等待一去不复返的日子卷土重来。她把一切都保持原样。在她的家里,她用中国家具和地毯,吃中国饭菜,仿佛这样墨守成规就能把现实拒之门外。“我的记忆是我的,我不想改变我的记忆。我愿重温旧梦。”

我不责怪她。我们选择了自己的天地,划定了各自思想的界线。

在这本书里,一切记录都是真实的,一切事实都尽可能调查准确。我所以把它们记了下来,因为可能有那么一天,像我这样的人无法再有写作的机会了。

我的祖辈

我的祖先姓周,来自广东省的梅县,全县都是客家人。梅县到最近以前一直是个穷地方,土地贫瘠,山秃无树,道路失修,灌溉不善。在阡陌纵横的稻田里只看到妇女在干活,与男子成六与一之比,因为男人都背井离乡,出外谋生了。我最近走访了这个地方,其面貌已焕然一新,水库、灌渠、学校都已修建,荒山也得到绿化,这都是最近十年发生的事情。

我的祖先在15世纪时定居于梅县,移居四川大概是在1682至1710年。据我家宗谱的记录,最初到四川的一个祖先是个货郎。他一路是怎么走去的则没有记载。他是不是肩上一根扁担,一边走,扁担两头的篮子一边晃?他卖的是什么?是南货,糖食,雕刻等能卖好价钱的东西?从祖坟的墓碑上看,只有一点是肯定的,这位祖先是个货郎,而且非常穷。

我在北京的国家图书馆找到了一本16世纪以来的客家人情歌集,下面就是其中一首:

情郎哥哥要去四川,

搭上盐船他上了吉安。

家财千贯我不稀罕,

只要哥哥留在我身边。

这种船头上翘的盐船行驶在内河和运河水系上,从广东的盐田把盐运到江西吉安。那时的吉安是一个转运食盐的大邑。前些年这种船还在用。上个月,我的一位中国作家朋友韩北屏告诉我,抗日战争期间,他曾化装成工人坐过这样的船。

新来的移民在四川全省到处安家落户,但主要是沿长江及其支流两岸,从重庆沿岷江一直到成都,还有便是成都平原这个最富饶肥沃的海陆平原。由于很少遭到反对,没有械斗,吃得又好,他们大部分与本地人通婚同化了。到了19世纪末叶,我家老一辈人的嘴里才略有几句客家话的残余,我父亲一代已不再说客家话了。

第一代祖先那个小商贩到了四川以后,就改行种田,先是当雇工,后来成了一个小佃农。那是在成都以西的郫县。选了这样一个好地方,我的祖先家业就兴旺起来,不久又购置了一些土地,在中国封建社会中地位逐渐上升,不断地添置产业,开始读书识字,最后终于爬到了最高的一层——士大夫阶级。

他们成了乡绅,开始穿绫罗绸缎,学诗书琴画,他们的子孙不久就参加科举乡试。他们不再娶梅县祖邑来的大脚勤劳的女人,而是身材娇小,脸色白嫩的小脚女人,很少出门抛头露面。

他们为祖先立了宗祠,并有土地供养维持,还充子孙的膏火之资。他们珍藏着族谱,上面写满了新出生的子孙的名字。他们会栽下一片楠木林,这种轮纹细腻的木料是制造棺材的上好材料,遗体躺在里面不会腐烂。这样后代人从生到死都可以享受前辈的荫庇。

家族规模不断扩大,家族财产共同拥有。儿孙职业、通婚联姻、土地买卖都由家族议事会决定。到了人口太多的时候,也不得不分家,部分家庭带着部分家产分出去,形成地方上的支脉。有的留在郫县,有的则到四川省的其他市镇定居。尽管他们努力践行“五世同祀”的古训,但无济于事。

他们肯定吵过架,也肯定出过家丑。但这种事没有一个字的记载。记载过失是不吉利的。那些有利于家族统一的事情都被记下来了;那些权威性的最终决定被郑重其事地写在纸上,特别重大的还被刻在石碑上。某个家族成员一时的喜怒哀乐、很快得到纠正的过失与歧误都不会留下记录。

跟欧洲的封建家族一样,这里的联姻也是以家族利益为基础,个人无从选择。在这家族绵延的过程中,有一颗看不见的冷酷的心稳定地搏动着,推动着这个家族走过最近这两百年的光阴。从第十七代走到第十九代,走向自己的宿命。只有不曾中断的表面的和睦景象才能把这种冷酷的动力维持下去;一切悖逆与不和都被从记忆中抹去,免得它们强化或激起裂变。