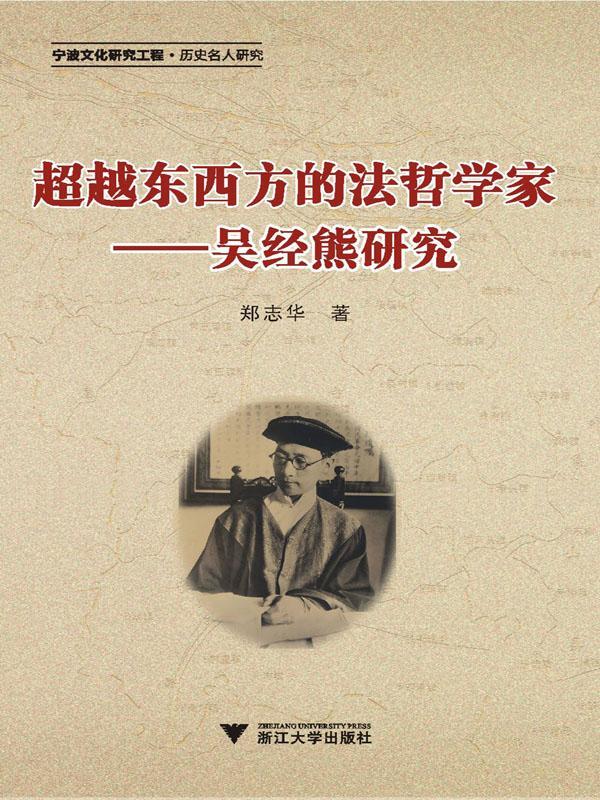

吴经熊超越东西方 邹亚莎:跨越东西方的民国法律家吴经熊

“作为一名中国人,我有一个祖国要拯救,我有一群人民要启蒙,我有一个种族要高举,我有一个文明要现代化。”

——民国法学家吴经熊

1929年12月28日,在凛冽的寒风中,东吴大学校董会董事长江长川先生与东吴法学院的全体师生,在上海黄浦江畔的码头与一位年轻的法学家依依惜别。克里夫兰总统号邮轮载着这位年轻人在鞭炮与汽笛声中缓缓起航,驶向大洋彼岸的美国。此行他受哈佛大学和西北大学的邀请,前往讲学。他是我国受聘于哈佛大学任教的第一人,也是国际上担任西北大学罗森泰讲座教授的第三人。享此殊荣的这位法学家正是吴经熊,而此时,他才30岁。

求学:从东方到西方

吴经熊1899年出生于浙江宁波的一个富庶家庭,他的父亲吴葭苍是学徒出身的银行家。早年父母双亡,由其养母也即他父亲的正妻抚养成人。吴经熊6岁启蒙,开始接受传统私塾教育。他读《二十四孝》《诗经》《论语》,也读老子、孟子。

吴经熊对传统文化产生了浓厚的兴趣,他说,“整个《论语》的好处是,你越研究它,你就越喜欢它。一个入迷了的学生就好像是一只小狗,不断啃、咬、嚼着一块有美味的骨头。”而孟子关于内在生命的哲学与修养,也深深影响了吴经熊。他说:“人们很难想象这一忧患哲学对中国人的生命观影响有多深。”早期吴经熊对中国传统经典的研习,使其深受传统文化精神的熏陶,也为他之后对传统文化的评判、解读奠定了基础。

吴经熊9岁开始学习英文,“对英语是一见钟情”,后亦学习法语、德文。他对语言有着特殊的天分,用他的话说:“我用英文思想,却用中文感觉……有时我也用法文歌唱,用德语开玩笑。”这种天分为他日后赢得国际声誉提供了必要条件。

1916年吴经熊考入上海沪江大学学习理科,一次化学实验事故使他对自己的专业产生疑虑。在同窗好友徐志摩的提议下,他转入天津北洋大学学习法科。次年,吴经熊转入东吴大学学习法科,成为这里的第三届学生。他不仅接受了艰苦的法学训练,也受这所教会学校的熏陶成为一名基督徒。在同届八人中,吴经熊年纪最小,却以全级唯一的“最优等”毕业生身份获得学位。

1920年,即毕业的同年,吴经熊前往美国密歇根大学法学院深造。仅仅在一年后,22岁的吴经熊以十个满分的优异成绩,越过硕士学位获得了法学博士学位。同年,吴经熊在《密歇根法律评论》上发表了第一篇法学论文——《中国古法典与其他中国法律及法律思想原始资料选辑》。

在这篇文章中,他将老子视为中国的自然法学派,将孔子视为人本学派,将商鞅视为实证学派。如此论证,是尝试使世人信服“中国法律思想足以接受近代的社会法理学。

希望列强能放弃把治外法权和领事裁判权加诸这个最早论及自由与正义的国家之上”。吴经熊将这篇论文寄给他所崇敬的美国最高法院大法官、实用主义法学派创始人霍姆斯,受到霍姆斯的赞赏。此后直至霍姆斯去世的10年间,两位年龄相差近60岁、不同国别的法律人,通信频繁,成为一段佳话。

1921年,吴经熊受卡内基国际和平基金会的资助前往欧洲访学。在巴黎大学期间,吴经熊以法语发表了《国际法方法》《成文国际法》和《论自然法》等论文。1922年初吴经熊来到德国柏林大学继续深造,师从新康德主义法学派首创人施塔姆勒。

施塔姆勒“主张法律哲学的主要任务是发明和制定关于法律的普遍有效的原则和定义”,吴经熊对他极为推崇,认为其法哲学代表着经过长期演变的德国法律思想的顶点。但霍姆斯强调实践与经验,对其系统思维极为反感。

吴经熊确信他们的观点可以得到“更高的综合”。他以德文发表了《法律哲学中的认识问题》试图将理性主义与经验主义的精华加以调和,不仅得到双方的认可,而且引起美欧一流法律学者的关注和回应。1923年,吴经熊回到哈佛大学法学院,师从庞德研究社会法学,并写作了《论庞德的法哲学》一文。吴经熊与霍姆斯、庞德等世界级法学家的学术对话,某种程度是超越东西方的,也使其在国际法学界占有一席之地。

实践:从法官、律师到立法者

20世纪20年代,中国正值内战与混乱时期,吴经熊确信中国将要步入一个法律的文艺复兴时代,这将改变中国,他相信在此过程中他将发挥“孟德斯鸠式的作用”。1924年,25岁的吴经熊满怀这种希望回到祖国,到母校东吴大学任法学教授。1927年,东吴大学法科改名为东吴大学法学院,吴经熊成为法学院的第一任院长。他执掌东吴法学院的十年,成为东吴法学院的黄金时代,也成为近代法学教育史上最为辉煌的一页。

1927年,吴经熊被任命为上海公共租界临时法院推事。他谨守法官职责,并运用其法学理论公正审判。在特瓦雷聚众赌博一案中,特瓦雷以轮盘的方式进行赌博,其辩护律师主张这种赌博方式在立法时还未出现,超出了立法者的视野,因此不能为罪。

吴经熊批评“原意论”的解释方法,认为立法旨意为禁止赌博,赌博这类的概括性概念需以“法律进化观”进行解释,因而判令罪名成立。在审判加西亚案时,被告律师威胁说,如果其判决对外国人过于苛刻,便会延迟治外法权的取消。

吴经熊说:“你的论点,我们可以说是政治论点,既不恰当,也与本案无关。法律是本法庭的唯一偶像,而不是治外法权的归还或取消。”其卓越表现为其赢得吴青天的美誉,媒体甚至称赞他是坐在审判席上的所罗门王。

1930年夏,吴经熊自美国讲学回国后,在上海开办了律师事务所。因为在法律界的良好声誉,其在律师界也风生水起,为他带来了可观的经济收入。然而这段时间,他沉醉于纸醉金迷中,用他自己的话说这段时间是“物质上说是最好的,从灵性上说是最坏的”时期。

1928年,吴经熊曾进入南京政府立法院参与民法典的起草。1933年,他受孙科邀请再次进入立法院,任宪法草案起草委员会副委员长。在孙科的领导下,与张知本、傅秉常等共同参加草宪工作。委员会决定先由吴经熊拟一草案,以此为基础进行讨论。

同年6月上旬,吴经熊草拟的《中华民国宪法草案初稿试拟稿》共5编214条在报刊上署名发表,征求公众意见,这就是世人所称的“吴稿”。草案虽仅用一个多月时间写就,却包含了吴经熊长期以来关于国家政治的理想与理性考量。

他将中国传统文化中的核心价值与现代西方自由主义理念熔铸于一炉,并希望在维护国家主权和利益的同时,关照到民生层面。宪法起草委员会以吴氏宪草为蓝本多次修改,于1936年公布,史称“五五宪草”。此后,他写下两册本的《中国制宪史》总结制宪的经验教训,至今仍有其借鉴价值。

学术与情怀:从法律到宗教

1937年底,吴经熊受洗皈依天主教,“演绎出近世中国法学史上的一桩名案”。这一事件也成了他法学思想的分界点。早期吴经熊的思想渊源包括霍姆斯的法律实用主义、庞德的社会法学、施塔姆勒的新康德主义法学及彼得拉日茨基的法学心理学等。

1927年,他的著名论文《法律的三度论》一经发表就使其成为中国新分析法学派的领军人物。1933年出版的《法律哲学研究》一书汇集了吴经熊的“中国旧法制底哲学的基础”“六十年来西洋法学的花花絮絮”等八篇论文,既有对传统文化的法哲学解读、对当代法律的思考,又有向国人介绍西方法学的努力。

次年出版的英文论著《法律之艺术》的研究亦集中在这几方面。转向天主教后,则不再关注现实的实证法律科学,而转向超越文化界限的神学自然法思想。

这两个时期,吴经熊均能对传统与西方文化有深刻的反思及认同,并博采众长、自成一家。不过,他与当时的不少法学精英一样,对西方法律思潮有着天然的亲近,忽略中国无个人本位的文化传统,力主采用国际盛行的社会本位立法趋势即为明证之一。

对于吴经熊皈依天主教,有学者认为原因是“当法律不足以慰藉心灵”。实际上纵观其一生,宗教归宿是他一生的情怀从隐微向显明的自然过程。他曾说:“尽管我是一位律师,却总是偏爱平等胜于严法,精神胜于文字,仁慈胜于正义。

没有人比我更欣赏罗马人的格言:‘最高的正义也是最大的不义。’”对法律价值的追求仅为他对世界和人性关怀的一部分。此外,20世纪初的中国进行的并不是一场他想象中的温良的知识与精神的革命,更多的是政治力量的角逐与权力分配。救国为其念兹在兹的心头大事,他曾投身三民主义并在法律实践的各个领域竭尽努力,终无法在中国发挥孟德斯鸠式的作用。至此,宗教就成为他精神的最后安顿之处。

1949年到1966年,吴经熊先后在美国夏威夷大学、新泽西西东大学任教授。晚年,他定居台湾直至1986年2月6日逝世。

当代学者评价吴经熊“是东西方对话中格外重要的人物”(田默迪),“是近代中国第一位世界级的法理学家”(曾建元),这并非过誉之词。不过他的著作多以外文写就,加之晚年作品的神学气息,使其著作长期淹没于历史的烟云中,近几年才重新在大陆得见。

然而这并不能掩盖他作为世界级的法理学家跨越时代和地域的思想光辉,不能阻止他的实践与思想对后世法律人的启发与滋养。尤为让人难以忘怀的是安守廉的追问:“为什么煊赫如经熊者——全国法律学术界、司法界、律师界的领袖,立法的主要领导者——不能在运用法律拯救中国方面取得较大的成功?”时隔多年,这样跨越时代的疑问仍回响于耳际。