赋格 : 尼克松和毛泽东在1987

本文均由网络转载收集。

下面为原文:

核心内容:赋格 : 尼克松和毛泽东在1987,以北京为背景的歌剧,《图兰朵》并不是唯一一部。美国人约翰·亚当斯作于1987年的《尼克松在中国》(按:以下简称《尼》)近年重新受到关注,假如有朝一日它能来北京演出,距离国家大剧院两百米的人民大会堂一定是最理想的演出地点,因为人民大会堂正是当年尼克松访华“演出”的地点。

《尼》剧在休斯敦首演时反响一般,《纽约时报》给了劣评,说“亚当斯的琶音就像麦当劳的汉堡包一样”,意思是价廉物不美。整个1990年代,这部歌剧就像被人遗忘了一样,直到北京奥运前才重新出土,从美国中西部和欧洲一些二三线小团到南加州长滩歌剧团、温哥华歌剧院,逐渐登堂入室,到了2011年,纽约大都会歌剧院终于首次公演,《尼克松在中国》至此正式成为二十世纪歌剧经典。

据说《尼》剧复兴得益于CD发行。尽管歌剧长久没有机会重演,其录音却在民间口耳相传,推波助澜,最终让足够多的人认识到它的价值,可见歌剧音乐是成功的。

亚当斯的作曲风格属于“极简主义”类型,在当代音乐里算容易接受的,音型简单,经常重复,听起来不太刺耳。但这种音乐往往只有依附于电影、戏剧、舞蹈等别种载体时才有机会被大众关注,例如电影《时时刻刻》里循环往复、无休无止的钢琴琶音,营造出躁动不安、波澜起伏的氛围,极简派音乐尤其擅长刻画那种很有“现代感”的存在主义式的焦虑、失落等心理状况,《尼克松在中国》能让人听得进去,也是因为这部歌剧写的就是内心焦虑,十分契合极简主义的特点。

歌剧开场时,周恩来等中国官员及士兵在北京机场等候尼克松的飞机,极简主义音乐的肃杀风格轻而易举地表现出北京严冬的感觉——既压抑恐怖又有些神秘浪漫。

不妨把亚当斯的音乐与同时代的贝托鲁奇电影《末代皇帝》的配乐比较一下,同样描绘红色中国,《末代皇帝》用了东西方三个国家的三位作曲者,包括中国人苏聪,其结果是在欧美史诗剧情片的音乐框架里加入一些“东方情调”,而《尼克松在中国》完全没有任何中国音乐元素,坚持极简主义,听起来很美国(极简音乐经常让人想到上世纪五六十年代的美国波普艺术),有一种诡异的反差。

比如第一幕机场士兵合唱《三大纪律八项注意》,亚当斯的音乐同《三大纪律八项注意》原歌曲毫无共性,反而更有趣味。《末代皇帝》获奥斯卡奖的音乐在二十几年后听来有过时之感,《尼克松在中国》却依然新鲜,关键就是不要中国元素。普契尼的《图兰朵》用《茉莉花》曲调到了滥用的程度,那可是十九世纪的老套了。

尼克松由一位男中音扮演,他走下飞机后唱的咏叹调“新,新,新,新,新闻有一种神秘感”是极简主义声乐的典范之作,音型的重复与唱词的重复配合得天衣无缝,紧张口吃的尼克松一张口就表现出一个操纵传媒也被传媒操纵的民选总统的焦灼。

降落北京那个早晨,美国正是“昨晚”电视高峰时段,尼克松意识到自己站在历史前沿,处于全世界媒体追逐的焦点,他像小孩一样雀跃兴奋,但同时由于身处“竹幕”深处的红色中国,内心又有一种与世隔绝的荒谬感。

接下来的一场,尼克松与毛泽东在中南海会面,舞台上除了中美领导人外,还出现了三位清一色剪短发戴眼镜穿蓝灰色列宁装的女秘书(剧本只写了唐闻生的名字,另两位可能是王海容、章含之),剧本里统称“三名女低音”,也被后来的评者戏称为“三毛女”(The Three Maoettes),她们其实对应着一个歌剧传统——戏迷们会立刻联想到《魔笛》里夜女王的三个侍女和《莱茵黄金》的三位莱茵女神。

不仅如此,三人还担当起类似希腊戏剧里合唱队的角色,在毛泽东、尼克松对谈过程中,她们像传声筒一样不断重复毛泽东的唱词,又像录音机一样随时记录主席讲话。南加州长滩歌剧团推出的新版制作比原版更抽象,中南海会见一场,“三毛女”被处理成毛泽东书房里的三盏台灯。

尼克松在这场戏里明显居于下风。当他吹捧毛的四卷雄文改变了世界,毛却不屑地说“我什么都改变不了”,尼克松提起台湾、越南问题,毛就跟他扯基辛格玩女人的传闻,尼克松天真地说“历史是我们的母亲”,毛冷冷地把他呛回去:“历史不过是头老母猪。”

毛泽东退场前的唱词“前人打江山,后人摘果子”是全剧的一个警句。《尼》剧里有一些滑稽、荒谬的段落,但刻画政治人物并不是漫画讽刺式的。尽管美国人尤其左派人士(剧本作者爱丽丝·古德曼和作曲者约翰·亚当斯当年都是年轻的左派知识分子)普遍讨厌尼克松,他在歌剧里却被描写成一个真诚地相信美国价值,有些幼稚、紧张和虚荣的政客。

《尼》剧首演距离尼克松访华的1972年已有15年,但当年的历史事件还清晰留在时人记忆中,歌剧评论界后来出现了一个名词叫“CNN歌剧”,指《尼》剧这种敢把现实政治人物写成剧中角色的歌剧,一般带有贬义。

《尼克松在中国》也成为公认的史上第一部“CNN歌剧”,但是,把《尼克松在中国》视为拿新闻时事充噱头的“CNN歌剧”可真是低估了它,观众看到第二幕就会发现,《尼》剧无意还原历史,它的野心不在戏剧而在心理层面,这点是《尼》剧最让人惊讶的地方。

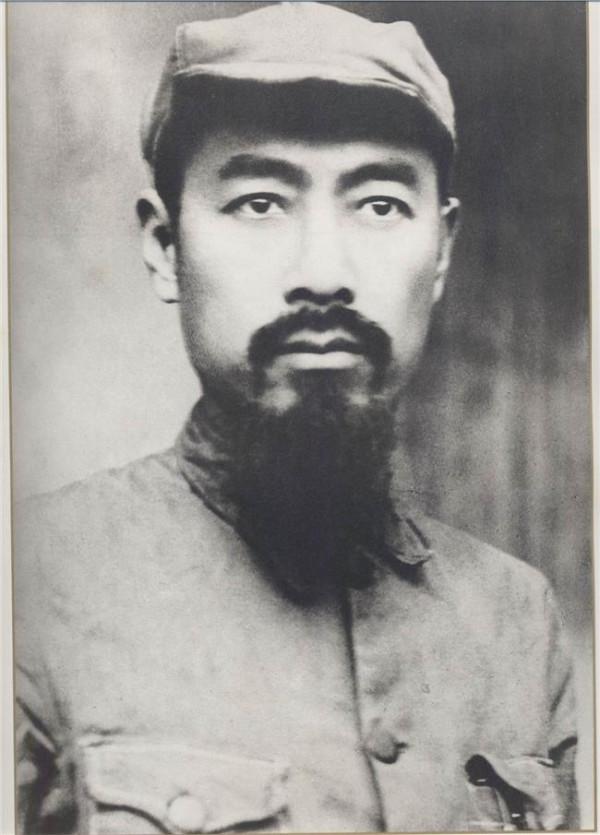

(资料图:《尼克松在中国》剧照)

戏剧怪才彼得·塞勒斯导演的《尼克松在中国》一开始有个照相现实主义的幌子,总统座驾“空军一号”降落北京,舞台上出现一架巨型飞机,视觉效果极其写实。接下来的两场,尼克松中南海会见毛泽东,及周恩来在人民大会堂主持国宴,也中规中矩地继续写实。

可是当歌剧进行到第二幕第二场,江青招待尼克松夫妇观看芭蕾舞《红色娘子军》时,令人吃惊的状况发生了——“戏中戏”《红色娘子军》里扮演南霸天打手老四的舞蹈演员竟然和歌剧中扮演基辛格的演员是同一人。

编导不知出于何种目的,让基辛格“穿越”到《红色娘子军》中跳起芭蕾舞,而尼克松和夫人也很快察觉到这件怪事,随着《红色娘子军》剧情的推进,夫妇俩竟然也不自觉地参与到这种离奇的“穿越”中去了。

也许,基辛格博士这个玩女人的老手——想想他那句1970年代披露于媒体的名言“权力是最好的春药”都被张爱玲看中,用到《色·戒》里去形容1940年代的汉奸,也算一种穿越了——可能是《尼克松在中国》的女编剧真正厌恶的角色,所以毫不留情地让他与《红色娘子军》里的恶棍合二为一。剧中其他主要人物都不是扁平角色,只有基辛格遭到了漫画式对待。

值得一提的是,《尼》剧有很强的实验性,但也十分尊重歌剧传统。每个重要角色都有各自完整的咏叹调,如第一幕第一场尼克松的“新闻有一种神秘感”、第一幕第三场周恩来的祝酒辞、第二幕第一场第一夫人游览颐和园时唱的大段内心独白“我仿佛看到荣华富贵如香水一样在空中飘散”,最突出的是第二幕第二场江青那凄厉得令人毛发直竖的花腔女高音唱段“我是毛泽东的夫人”;

再比如,剧中插入大段观赏性很强的芭蕾,很像法国大革命前流行的“芭蕾歌剧”和十九世纪法国“大歌剧”的做法。

比较一下原版《红色娘子军》和移植到歌剧里的《红色娘子军》,不难看出这段戏中戏犹如哈哈镜里的影像,失去了《红色娘子军》原有的正气凛然,而且在极简主义音乐的衬托下,更蒙上了一层格格不入的“现代感”。前面说到“三毛女”类似希腊戏剧里的合唱队,她们在观众席上为《红色娘子军》担起幕后配唱、解释剧情的作用。

如果不加解释,芭蕾舞《红色娘子军》是不容易看懂的。老四(基辛格)对吴清华的不怀好意在这里被坐实为性骚扰,团丁鞭打吴清华动作过于真实以至于观众席上的第一夫人看不过去,起身阻止。

有趣的是,尼克松夫妇离开观众席冲进《红色娘子军》的舞台抢救奄奄一息的吴清华时,按剧情发展,一场热带暴雨从天而降,尼克松夫妇表现得仿佛那场雨是真的一样,像被催眠着配合剧情进入了角色扮演。

歌剧开头那个写实的框架到此完全打破。尼克松夫妇在北京观看《红色娘子军》是真实发生过的事件,新闻照片上的他们当然都是满脸外交笑容,不可能发生总统和第一夫人冲上舞台解救舞女的事情。历史素材被歌剧扭曲成了哈哈镜图像,变成了狂想,但反过来想,我们所知的由大众传媒建构起来的历史,说不定比哈哈镜还要哈哈镜。

从导演角度看,第三幕是最少奇观的一幕,却也是最抽象的一幕:尼克松访华最后一夜,仪式都已结束,各自上床睡觉,舞台上空空荡荡的只有几张床,在这个睡不着的钟点,人心最不设防。亚当斯显然比较满意这一幕的音乐,他把其中一段抽出来改写成一篇独立作品,叫《主席在跳舞》——毛泽东走下他自己的神坛,从舞台后方巨幅毛泽东画像的鼻子里钻出来,与江青跳起狐步舞。

近年的一次演出,原版里写实的毛泽东像被舞美改成了安迪·沃荷尔的红唇毛泽东,与极简主义音乐更般配。江青在这一幕里一扫第二幕的怪戾,表现出很女人、感性的一面。有一段唱,毛泽东回忆起延安时期初遇年轻的蓝苹,这时江青在高音区的伴唱可以说相当优美。

在同一时空,尼克松夫妇也回忆起年轻时度过的艰难岁月,周恩来则被刻画成一位痛苦失眠的清醒者,独自陷入哲学的沉思。或许因为北京这个像外星球一样古怪的环境触动了每个人遥远的记忆,过去和未来都像梦境一样难以捉摸。事实上,尼克松访华时,他的政治生命已接近死亡,水门事件就在不远处等着他,正如1976年也在不远处等着毛泽东、江青和周恩来。

免责声明:本文均由网络转载收集。本站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。如果某些 新闻影响到事件本人,请联系网站管理员删除或者修改。