王吟秋赵荣琛 【京剧人物】钟荣:深切地怀念 ——忆王吟秋老师

我虽没正式拜过王吟秋老师,但他却亲自向我传授过《拾玉镯》、《荒山泪》、《文姬归汉》、《祝英台抗婚》等戏。经过他所点拨匡正过的程派戏那就更多了,几乎我所演过的程派戏都有他的心血。他办事认真负责,且没有旧艺人的习气。他教学耐心细致,毫不保守,且无门户之见。他特别重视基本功,每次教学总是先从基功教起。他以自己对程派艺术的忠诚教育学生,要活到老学到老。每当我演出或教学时,王老师的形象就会立刻浮现在我的眼前,并引起我对他深切地怀念。

1956年的夏天,我们青年京剧团刚成立,缺乏名师指点,所以我们就充分利用外地剧团来南京演出的机会,抓紧时间向人家学习。此刻正逢中国京剧院四团(原解放军总政治部京剧团)来南京演出,有李丽芳、李荣安的《武大郎之死》、俞鉴的《乾元山》、王吟秋的《平地风波》、班世超的《泗洲城》等。他们那种清新而又充满朝气的舞台风貌,譬如主要演员不计排名先后,不计较谁开锣谁压轴,特别是龙套演员唱曲牌等给我们留下了深刻的印象。当时领导就曾提出要把我们青年京剧团建设成象总政京剧团那样的新型团队,并安排我们几个旦角向王吟秋老师学戏,王老师见我们几个小姑娘年龄小怕我们对程派戏不理解,便教了我们一出《拾玉镯》。他约我们上午九点上课,可是早在九点之前他就坐在那里等我们了,每次总是他先到场。他给我的第一印象就是举止大方,谈吐和蔼,着装整洁,时间观念特强,丝毫没有那种旧戏班的习气。

第一堂课,王老师教的是《拾玉镯》的放鸡、轰鸡、圈鸡、喂鸡、数鸡、找鸡等一连串的虚拟动作。王老师边教边说:“星期天没事,你们可以到郊区去看看农民是怎么喂鸡的,心里有了鸡吃食的模样,眼睛里就有戏了,表演才逼真,这样观众才能相信你是在喂鸡。如果你脑子里什么都没有,空比划就假了,所以要向生活学习。苏州的小姑娘都爱刺绣,你们也可以学学嘛!荀慧生先生在苏州演出时,就常去小巷子观察梳着大辫子的小姑娘是如何上楼下楼的,如何在河边洗衣裳的,又是怎样撑船摇橹的等等。凡是艺术家都懂得生活是艺术的源泉。” 以前我只知道唱戏要向老师学习,今天我才知道演员还要向生活学习。

后来,为了演好《拾玉镯》,我还真的在苏州学会了刺绣。1962年,我们到农村搞四清运动和农民同吃、同住、同劳动,我又学会了养鸡、喂猪、搓草绳、车水、捞水草、割稻子、打麦子等农活。1963年华东区举办现代戏新剧目调演时,我在《伏虎》中扮演了生产队长的妻子,还就用上了挑河泥、搓草绳的动作呐。这就是王老师教我向生活学习的收获。

记得王老师还对我们说:《拾玉镯》中的孙玉姣、《春香闹学》中的春香同样都是花旦,但是年龄不同、出身不同啊,就不能一律用花旦行当来演这两个角色啊。春香是“花面丫头十三四”是伺候杜丽娘的顽皮使唤丫头,那就要走小碎步,腰眼儿要活,手势动作要敏捷,眼睛亮而有灵气。

而孙玉姣是十六岁情窦初开、亭亭玉立的少女,懂得害羞了,不敢正面看男人,眼帘下垂,眼稍略瞄着傅朋,出场应该是小锣打上,走到台口念引子。她是大姑娘了,所以出场要稳重点。

中国京剧院出国,把孙玉姣的出场改成了唱“南梆子”小蹉步、耍着辫子上场。这是为了适应出国节目必须短小精练、载歌载舞的要求而作的加工改动。可现在凡是花旦戏出场都唱“南梆子”、耍辫子,这样千人一面还有什幺看头呢?我认为在国内演还是应该小锣打上念引子。

要分观众对象,要内外有别嘛!王老师这番话,使我至今记忆犹新,它就象一把钥匙,使我在艺术生涯中领悟到了要演人物,不要演行当的道理。比如我在演《玉堂春》和《陈三两》时,就用王老师教给我的方法去分析两个不同人物的遭遇。

苏三和李淑萍同是妓女,但一个是自幼堕入烟花,另一个是靠卖诗文的半路烟花,二人同是在大堂被审,苏三是人命冤案,悲观无望唱:“鱼儿落网有去无还”;而李淑萍是被鸨儿骗卖给花甲客商,她在公堂据理力争,唱:“九死之下拼一生”,我既注意了人物的相同之处,又注意了两个人物在心理状态的区别,因而我在表演上采取一个柔些,一个刚些,尽量避免程序化、脸谱化,防止使表演落入俗套。

王吟秋《清风亭》

第二次跟王老师学戏,是在1963年8月。那时王老师在上海五角场肺病疗养院养病,是同济大学教授郑大同老师领我去的。一见面,王老师就认出我是七年前跟他学《拾玉镯》的那个南京小花旦。劈头就问:“我教你的《拾玉镯》演了吗?”“演了,演了,除了《拾玉镯》外,我还演了《小放牛》、《春香闹学》、《游园》、《双下山》和《贵妃醉酒》。”王老师说:“演得戏还不少呐,怎么又学起程派来了?”我如实回答:“57年,文化局把新艳秋老师请到南京教了我们12名女生一出《柳迎春》,领导为了使45岁的新老师能恢复艺术青春,就送她去上海音乐学院学发声,60年新老师回南京又教了我《荒山泪》、《贺后骂殿》、《牧羊山》一些戏,62年她就调到省戏校去了,我整天跟着剧团到处演出,跟新老师学戏的机会就少了。”王老师说:“新老师红的时候,我还小呐,十几岁我就看她的戏,台上高雅清秀,美极了。”

“这次,我们青年京剧团在上海演出,领导把我留在上海跟郑大同老师学戏,这不,郑老师又把我领到您这儿来啦。”郑老师接着说:“吟秋,你是知道的,我是票友,只能给她说说唱,我看了她在人民大舞台演出的《荒山泪》、《六月雪》、《玉堂春》,倒是块程派料,还是您给她说说吧。”

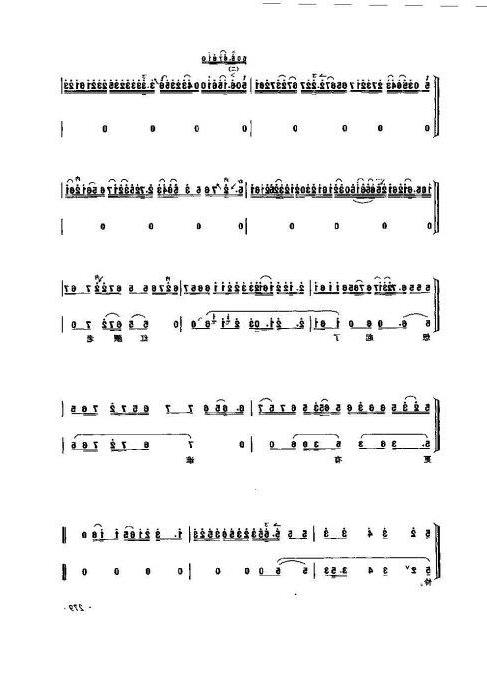

王老师爽快地答应了:“这孩子倒也挺聪明的,这样吧,一个礼拜来两趟。”就这样我每逢星期三、六早上便赶到医院去学戏。谁知道王老师这次不教戏,而是先教我打太极拳;然后教我三节六合和水袖花的要领以及勾、挑、撑、冲、拨、扬、弹、甩、打、抖的手腕子功和每个手指在水袖内的分工和作用;最后王老师又带着我练五音(唇、齿、牙、舌、喉)四呼(开、合、齐、撮)的口法功。

他说:“戏好学,功难练。回去以后,要规规矩矩的练,还得多练圆场、跪搓、屁股座。

每个身段都要规范,手到眼到,要有姿有式,如果手到眼不到就叫有姿无式。你一定要记住身段要以腰为中枢,口法要以舌为中枢。”通过近半年的学习,我亲眼目睹了王老师的人品与艺德,他没有因为我是新艳秋老师的学生而不教;他是真心实意地教,他能把程派艺术的最关键最核心的绝窍传给我。

同时他从不收我的礼物,他说:“我师父就不许我给他送礼,不许我浪费。”最使我感动的是,每次上完课他都亲自到食堂为我打好饭菜,边吃边聊:“一个人什么菜都要吃,营养才能丰富,单吃一种菜就会造成营养不足。艺术也是这样,谁好就应该向谁学习,那怕他是票友。你看郑教授不是票友吗?他对程派很有研究,我就很敬佩他。”

王吟秋《锁麟囊》

第三次向王老师学戏,是1978年秋天。那年王老师气管炎复发,在上海成都路朋友家修养,我知道后立即赴沪去看他,谁知一进门王老师便绷着脸问:“你干吗来啦?”我说:“一是来看望您,二是来跟您学戏。”王老师严肃地说:“看你穿的这双高跟鞋,象个学戏的样子吗?”吓得我赶紧跑到街上买了双布鞋换上。

他这才带我到老体育馆去看他练功。他每天上午都是先练圆场、马趟子、云帚舞、剑舞等,他练完功,喝杯酸奶,才开始给我说戏。我看他每天练得浑身是汗便问:“王老师您都50多岁了,身体又不好,干吗这么练啊?”王老师边练边笑着说:“我年轻时体质差,住在师父(程砚秋)家,院子里有许多花盆,师父故意每天让我来回搬花盆锻练体质,师父说好身子骨是练出来的,不是歇出来的。

所以我一直坚持曲不离口、拳不离手的练,这样台上才能得心应手,否则《锁麟囊》中的寻球和《春闺梦》后面的边唱边舞我怎么能演下来呢?”接着这个话茬,我就向他请教了一些问题:“《鸳鸯冢》的王五姐和《碧玉簪》的张玉贞都是在舞台前口从左至右上楼,为什幺薛湘灵却在舞台的右侧上楼?”王老师说:“《鸳鸯冢》、《碧玉簪》的楼房是夫人、小姐住的正厅绣楼,所以要从前面中间上楼,《锁麟囊》的楼是后花园的东角小楼,年久失修,多年没人上去了,满地灰尘,不是夫人小姐的正房绣楼,所以我师父就设在舞台的右侧台口,脸朝里背朝观众从舞台右侧上楼。

我师父唱的是‘公子命敢不遵把小楼来进’,不是唱的把‘朱’楼来进。

”接着我又提了第二个问题:“那么,《春闺梦》中的张氏和王恢喝酒,有的演员是坐着喝,有的演员是站在台口喝,到底在哪儿喝合理呢?”王老师反问道:“你见过哪家夫妻喝酒是站在门口对喝的?”一句话使我茅塞顿开。

时隔几年之后,我在上海看王老师演出了《锁麟囊》、《春闺梦》,那圆场、那水袖、那屁股座真是令人叫绝。此后,他回了北京,我就常和他通信、通话请教,他总是有求必应,认真回信。如今他离开人世已经六年了,我常为失去这样一位严师、明师而常感悲痛。每当想起他时,我便默默地看看他的来信和照片,以寄托我对老师的哀思。