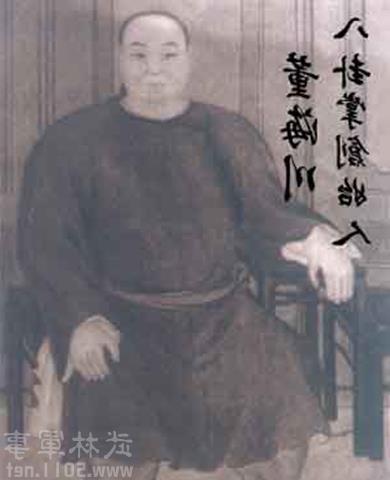

八卦掌宗师——董海川

董海川(1797—1882) 原名董明魁,文安县城南朱家务村人,八卦掌创始人。嘉庆二年(1797年)夏历十月十三日,董海川出生在朱家务村的一个农民家庭里。其父董守业在家务农,据传教过书,学过少林。

董守业共生3子,次子董明魁,幼时天资聪慧,四岁开始识字,至六岁已识数千字。此后,董明魁白天学文,夜间习武,不论春夏秋冬,不管酷暑严寒,十年如一日,从不间断。他身体魁伟,双臂稍长,下垂过膝。

凡家传之技,一点即透,且融会贯通。董明魁以武勇称著乡里,性喜清高,不事生产,终日访友道学,扶危济困。久而久之,董明魁的名声远播,至周围数百里村庄,凡遇大股悍匪,乡民无法应付者,则请董明魁代为扫除。明魁为人正直,孝敬父母,椿萱年迈,喜食老米,他便四处购买,背回家中,以供高堂食用。

嘉庆十五年(1810年)大水为患,稼禾无收。董明魁家境贫困,遂出走去北京,想考取功名。结果,发现自己本领差得多,方知天外有天,遂下决心云游四方,遍访名师深造,以求艺成。

据《董海川先生历略》,咸丰三年(1853年)春夜,董海川出南乡信步西南,一路上晓行夜宿,饱览名山大川。是年冬,他行至江西一万山中。这一日,行进中不见人迹与村庄,但见怪石嶙峋,荆棘丛生,正踌躇间,于暮色苍茫中,忽见两童子习武。

董隐身一株老松树后偷看,只见二童子弯步圆行,一掌前伸,一掌环抱,互又前后交换,手则穿裳掌,足则掰步,至其招式层出不穷。但见步步有法,手手有式、得机得势,实有超人意外动作。观看良久,仍不辨是何门路,但从手法、身法、步法确认是名门技术。

欲想拜师求艺,苦于无人引见,恐不得其门。踌躇再三,不觉失声。两童闻声停步,循声找至树后,问:“尔何人,窥我弟兄习武?”董海川知不可隐瞒,拱手施礼道:“我名董海川,因迷失路径,误闯至此。

”二童子道:“随我等参见祖师去。”说罢头前引路,董海川后边跟随。没走多远,就见古刹朱门,院内苍松翠柏,郁郁葱葱,步上月台,大殿三楹,但见祖师盘坐在云床上,身披云衲,鹤发童颜,明眸皓齿,开口问道:“董海川来了?”董海川忙屈膝参拜祖师,祈请入门。

祖师早有传教北方的夙愿,欣然应允。此后,夙兴夜寐,传授董海川八易暑掌法、步法、诸般兵器、特有兵器暨拳法、单练对施及徒手法等。转瞬已过8年,董海川艺成,遵师命下山,回到燕冀。

董明魁离家出走后至坐逝,曾两次回家,一次是40岁时,另一次是70岁时。他在提起南方学艺时说:“师父不露真姓名,大概有难言之隐,教我练转圈,也讲身法、步法,练到什么程度就行了呢?有个标准,动起来,从自身感觉上树往后倒就算行了。”

董海川艺成,下山之后,往来南北,足之所至,颇获盛名,扶危济困,疾恶如仇,做过许多侠义之举。

一日,董海川来到苏州,浏览名胜古迹。正巧遇见苏州知府强抢民女,打伤人命。董海川为救民女,夜闯府衙,刺杀了苏州知府,成了钦犯,被朝廷追捕。

他匿名逃至河南,此后居无定所,浪迹江湖,与农民起义军发生联系。 据董海川再传弟子李子鸣先生提供资料说:“以后董海川受农民起义军派遣,忍辱割阉,混入京都卧底,待机刺杀咸丰皇帝。”

董海川为避风头,到塞外古城张家口董氏家族——董玉家避难。转眼数年,董玉托在清廷总管内务府应差的朋友,保举董海川到王府充当太监。董海川负重而就大谋,毅然走宦途,进京后忍辱净身。

董海川入京后,先是在四王府(今地安门附近)当一名散差小太监。当时清廷中太监有五个等级:总管、首领、掌案、回事、小太监。

董海川是最低一级,倍受欺凌,既担负宫殿杂役,又得伺候各权监的泡茶、打饭、穿衣和收拾房间等事。一次,董海川给首领太监收拾房间,不合他意,张口就骂,董强忍怒火耐心解释了几句。谁知,反惹得权监大怒,抬手就向董打来。

董海川一闪身,拳打空,权监火更大,一边大骂,一边向董海川扑来,董海川伸掌轻轻一推,这老太监仰面栽倒,昏了过去。首领太监告到总管内务府,要治他犯上之罪。皇帝派总管内务府的大臣肃亲王解决此事,肃王观董海川相貌不凡,把董留在自己府中(今东交民巷内),在尚膳监任司膳太监。

董海川入宦门后,忍辱负重,卧薪尝胆,后因农民起义军失败,原派遣计划付之东流。董海川也只得顺其自然,随遇则安。他在肃王府应差多年,竟无人知晓他是身怀绝技的武术大师,由于偶然的机会,显露出凤毛麟角,方识得庐山真面目。

一日,肃亲王宴请宾客,应邀前来的朝中重臣甚多,肃亲王大悦。宴毕,叫护院总管沙回回练练武艺儿为大家助兴。沙回回施展平生所学越练越狂,观者大开眼界,赞叹不已。

沙回回练毕,肃亲王见宾客兴致正浓,随命董海川上茶。当时,合府上下等人俱都围观沙回回演练绝技,阻塞通道,茶送不上去。董海川一急之下,便一手提壶,一手托盘,纵身跃上大殿,至殿前宾客桌前飘落,竟无声息,茶水一滴不洒。

肃王及众宾客一见大惊,没想到董海川有这等身手。于是,命董海川给大家练一手。董海川放下茶盘,稍整装束,练起了转掌,只见他行走如飞,翻身如鹰,转身似猴,矫柔灵活,变化多端,最后离地二尺,来了个“八步凌空”,众宾客齐声喝彩。肃亲王赏识董海川的才能,当下赐七品执守侍首领太监衔,取代沙回回护院总管职。

肃王府有个满洲旗人叫全凯亭,粗通武技,颇工心计。他与董海川毗邻而居,隔窗相望,时常留心董海川的行动,发现董海川是藏而不露的异人,决心拜董海川为师。他长跪一昼夜,董海川感其诚,收为门徒。此后,董海川有异术的消息不胫而走,很快轰动京都,求艺者接踵而来。董海川为使八卦掌得以传播,他边应差边收徒传艺。

清同治十三年(1874年),董海川因老辞职,不复入府应差。先后在北新桥船板胡同、朝阳门大街、崇文门外、东四牌楼设教,专事授徒。在此期间,“游其门者,常数十百人。”“请艺者自通显以至士贾与达官等几近千人,各授一艺。”

董海川收徒传艺,尤其重视武德。他时常告诫门徒:“学好武功,是为了扶危济困,侠义救人的,如果谁干了坏事,我就将谁的脑袋揪下来。

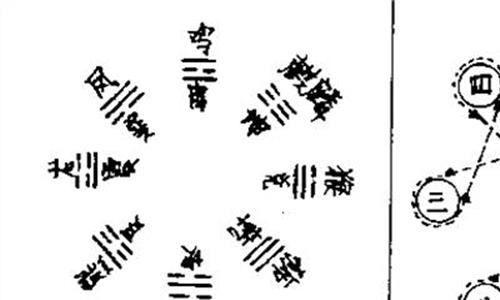

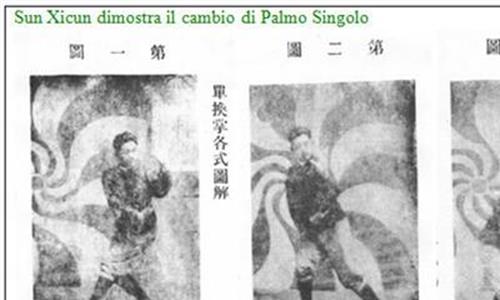

”董海川传授技艺,一丝不苟,先授基本功,再根据每个弟子的特点,扬长避短,因材施教。因此,在众弟子所学八卦掌中,形成了三种不同特点的掌法:一是上盘掌(也叫牛舌掌),基本步法为“鹤行步”。

要求四指并拢,拇指内扣,其掌横,以虎口一侧为上方,掌与顶齐。蹿、蹦、跳、跃,似鹤形飞腾。二是中盘掌(也称龙舌掌)。其基本步法为“鸡行步”。要求拇指翘起四勾,虎口圆挣,四指有不同程度的松并分合,其掌立,掌与眉齐。三是下盘掌(亦称鸵行步)。要求前脚拥,后脚蹬,掌与肩齐,掌形要握力。