宋卫国哪里人 宋卫国:我的“百人计划”这些年

今年是中科院“百人计划”实施20周年。前几天我参加了人社部组织的“万名专家服务基层行动计划-走进威海“活动,在专家们和政府人员见面交换名片环节,我的“百人计划”头衔引起不少人的关注,看来, “百人计划”的知名度在业界是有一定地位的。

今年是中科院“百人计划”实施20周年,十年前,我在美国爱荷华大学做博士后,那时的我对未来的职业和人生正处于困惑的时候,一个偶然的机会与一个中国学者聊天,我第一次听说了中科院的“百人计划”招聘,在他的建议下,经过慎重考虑,我决定回国发展,从看到化学所的招聘广告开始,开始了应聘的程序,给万老师发了申请材料。

真凑巧,分子纳米结构与纳米技术实验室招聘的人选要求和我的研究背景比较相符;更幸运的是,申请过程较为顺利;2005年四月回国答辩;7月份便开始了“百人计划”研究工作。

回首回国后近十年的工作经历, “百人计划”的实施让我充满了感激和自豪,这里选几件琐事与读者分享,以作纪念。

1. 择优

2006年9月,中科院化学所入选2005年 “百人计划”的四位入选者要参加择优支持评审,通过了院择优支持评审的入选者才有可能得到科学院的经费支持。虽然择优支持的评审若干年前就开始了,但是2006年开始的评审似乎更加严格。

吹风会上人教局的领导提到淘汰率的比例,令人忐忑不安。包括我在内的四位人员参加评审,要达到100%的通过率意味着化学所要打一场攻坚战。也许是第一次面临自己的人可能被淘汰的结局,化学所领导非常重视,在我的印象里,那是化学所最重视并认真准备“百人计划”择优评审的一次。

我们的书记杨淑霞亲自主持,一个月内先后组织了四次预讲,每次都请了所里的老先生和现有“百人计划”同事来把关,从汇报的内容到组织结构,乃至ppt的字体和整体美观等方方面面,逐个改进,全面把关。

天道酬勤,我们四位的择优评审都顺利通过了。择优评审是我在“百人计划”执行过程的第一道关卡,顺利通过这道关对我适应 “百人计划”压力给予很大的帮助,我非常感谢化学所给予我的一切帮助。

2. 装备

我喜欢摆弄实验设备,自幼对各种机械工具情有独钟。当年在南加州大学时,导师的实验室有一台精密车床,用于制作固体核磁的转子用的封口堵头等特氟龙配件,以及魔角旋转组件的射频线圈,我特别喜欢这台机器,自己用的配件不仅自己制作,还主动帮组里同事制作,几年下来,我成了操纵那台车床的高手。

“百人计划”一开始的时候我比较有空,常常和学生一起做实验,我很怀念头几年和学生一起做实验的时光,怀念自己决定想做啥就做啥的自由,特别是可以尝试之前当学生时被导师否决的想法。

在研究甲醇制烯烃过程机理的研究中,我的导师组是用计算机来控制微型流动反应器,包括进样阀的脉冲开关和冷却剂的快速注入,完成这些操作需要专门编写的计算机程序以及数据采集卡等配件。

百人计划研究中我想继续做些相关研究,但是我对计算机程序一窍不通,于是我设计了一套通过气相色谱仪的控制系统来控制微型流动反应器的装置,效果不错。后来我用“百人计划”的经费为课题组配置了一个大大的工具箱,添置了电钻,冲击钻,力矩扳手,全套套筒扳手,管钳等全套五金工具。在我心中它们是我心爱的玩具,拿着这些工具玩耍时,我总是爱不释手。

3. 导师

“百人计划”工作的首要任务应该是要完成从博士后到博士生导师角色的转变。俗话说没吃过猪肉也见过猪跑,我在美国待了近十年,从研究生到博士后,眼见耳闻加上亲身体验,我的视觉全是学生角度,观察到好导师的特点,以及所谓坏导师的做法。

我第一天正式开始工作时见到自己名下的两位学生刘强和崔志民的时候,心里一阵茫然和惶恐。一个月前我还要向合作导师汇报工作,而眼前这两位学生居然要从自己这得到博士学位,当时只有一个想法:尽心尽力,努力做一个合格的导师。

回忆自己当年的学生生涯,对研究中千辛万苦发现新结果,发表论文,得到奖学金的记忆越来越淡,但是在导师家几次聚会聚餐的回忆却久久不忘。于是我也经常请组里的同学们到我家里来聚餐,人员不仅包括现就读的同学,已经毕业在北京工作的同学也都被邀请,每一位同学大展身手,大献厨艺,近几年的记忆中,陈哲作的鸡翅,魏方方做的粉蒸肉,张乐生做的过油肉等都是让人久久回味的佳肴。

在同学分工合作的同时,我则选择心仪的视频与大家分享,内容往往是当年或前一年的美式橄榄球的超级碗比赛的录像。

美式橄榄球是我最喜爱的运动,喜爱这项运动所展示的个人英雄主义和团队协作精神。我总是不厌其烦地给感兴趣的同学讲解美式橄榄球的比赛规则和趣闻。开饭时,长条餐桌上摆着满满的各式菜肴,这时,大家要把我家里的各种凳子,甚至长短沙发都搬过来才能都坐下。

聚餐时,大家放下平时的拘束和师生的隔阂,欢声笑语,畅所欲言,正如《诗经.小雅》里描绘的那样“君子既至,有乐且仪”。我喜欢听学生们讲述他们的生活和喜怒哀乐,从他们的谈话中我去捕捉他们的心理。真的希望学生们回忆他们的博士生涯时,能记起我和他们一起聚餐时的其乐融融,那将是我最大的欣慰。

常言道铁打的营盘流水的兵,课题组也像军营一样,每年七月我送走毕业的学生,九月迎接新的同学,来来往往,我脑海中熟悉的面孔和新的面孔交错。我喜欢每一位学生,最让我欣慰的是学生们的进步,而有些同学的进步更明显,更让人欣喜。

指导学生的重要部分是修改文章。为学生改文章是件很累人的事,但是我为自己立了个规矩,至少要帮每个同学仔细修改他们的第一篇文章。修改文章时我有时候会为个别同学的文章中低级错误大笑,也往往会为文章结构的混乱而抓狂。

不过回想当年我自己开始自己写文章的困难,也就释然。通常修改文章的往来邮件编号要到十几号。记得看到过一个同学的毕业论文的最后文件名是“XXX 终极完美版修改后006版”,这个可笑的文件名的确形象地反应了了文章修改过程的辛苦。

我很高兴的是经过第一篇文章的折腾,每位同学后面的文章的初稿往往会显著提高,而且最终都能够独立完成文章发表的全部流程,对得起博士论文答辩决议中“具备了独立开展研究工作的能力”这句话。

4. 交流

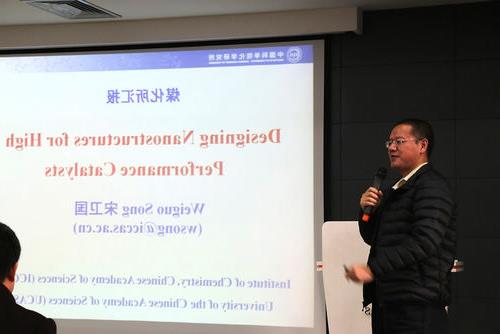

“百人计划”有个自己的民间交流组织 “百人学者论坛”,这几年我有幸担任了“百人学者论坛”理事长。百人学者论坛是2004年4月正式成立的,目的在于给百人学者提供一个经常性的自由探索和交流讨论的平台,推动百人学者间的合作与协同攻关。

每年“百人学者论坛”会组织一场大型百人学者论坛学术交流年会。我参加了每年的年会,这个年会最大的特点是包括了自然科学的主要学科,在年会可以听到和本专业不相关的工作介绍。有些百人学者非常善于深入浅出地讲他们的科学故事,他们的报告充满趣味。

我最喜欢听原资环局的百人学者的报告。他们研究的领域涉及地球的各个方面,研究手段和研究场所与我熟知的化学大为不同,听他们讲野外考察的轶事总是非常有趣。

我印象最深的是一位身强力壮的学者,每次参加年会他都背着重重的旅行包。他们的研究中动不动就要徒步走远路到高山大川去考察,某次考察西藏的高山时,一位同行的领域领军人物突发高山反应,生命垂危,是他和伙伴们不顾自身危险,把那位同行背下山,转移到安全的海拔高度。

没想到这些看上去很吸引我们外行的野外考察,也有这样的危险处境。我想这个事例从一个方面反映了百人学者的品质和他们工作中的付出,让我肃然起敬。

“百人计划”二十年了。通过我个人的体会和观察,我相信“百人计划”是我国到目前为止实施效果最好的人才计划。我衷心期盼百人计划的下一个二十年更加成功。

个人介绍:宋卫国,中国科学院化学研究所研究员,博士生导师。1969年11月出生于江西奉新;1992年7月北京大学化学专业本科毕业;1992年至1996年在北京石油化工科学研究院从事工业催化研究工作;2001年获得University of Southern California (USC)理学博士学位。

2001年至2005年分别在USC和University of Iowa 从事博士后研究工作。2005年7月入选中国科学院“百人计划”,加入化学所中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室,2006年获得百人计划择优支持, 2007年获得国家杰出青年科学基金资助。

2008年起担任科技部纳米重大研究计划项目首席科学家。

近年研究方向主要是功能纳米材料与多孔材料的合成表征及其应用。研究纳米结构材料的可控构筑以得到具有理想形貌和丰富表界面官能团的材料,用于催化和吸附等方面的应用。目前已在Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie, Advanced Materials, Accounts of Chemical Research, PNAS 等国际期刊上发表文章100余篇。