董宝瑞:雷妍的小女儿刘珂写的《怀念妈妈》

小时候总觉得妈妈是世界上最美的人。她的脸是椭圆的,一双眼睛又大又黑,目光永远那么温柔亲切。浓密的头发梳成辫子盘在脑后,显得文静大方。她的穿着非常朴素,老是一件蓝大褂,夏天是竹布的,冬天是深蓝棉布的,有时外边再套件灰格大衣。她衣服上常常落着一些粉笔末儿,好像是教师职业的一种标志。

1937年,妈妈过完她二十七周岁生日不久生下了我。这年夏天,七七事变爆发,日本鬼子强占了北京城。我们这个家也随之发生了一系列重大变化。本来妈妈是专程从湖南回北京生我的,但战争使交通阻断,母亲不能回南方与父亲团聚,我和姐姐因此一直生活在外祖母家。

事变后,在银行工作的外祖父、已是中共地下党员的舅舅和只有十六岁的热血青年二姨,为了抗日救国先后离开北京,去大后方和***领导下的抗日根据地工作。家里一下子成了只有姥姥、太姥姥、妈妈、二姨、姐姐和我的“母系氏族”。

当时二姨刚刚考上辅仁大学文学院,妈妈和姥姥都不愿让她辍学,所以养家的重担完全落在母亲一个人肩上。她先是做些儿童服装寄放在商场里卖,后来又在一所小学教手工课,最后终于在她的母校——慕贞女中找到了一个教语文的工作。这份工作她做起来可以说得心应手,但在日寇统治下所得工资是十分微薄的,一家四代人全靠这点工资生活,还要从中留出一个大学生、两个小学生的学习费用。生活的清苦艰难是可想而知的。

母亲的生活忙碌而紧张。当时她十分消瘦憔悴,但却永远是乐观的。我从没见过她发愁的样子。不论生活多么困难,她总是设法把欢乐、温暖带给周围的人,而把辛苦、劳累留给自已。她每天在学校要工作八小时,因为路远,中午也只能在学校吃饭,加上走路的时间,每天总有十多个小时在外边过。

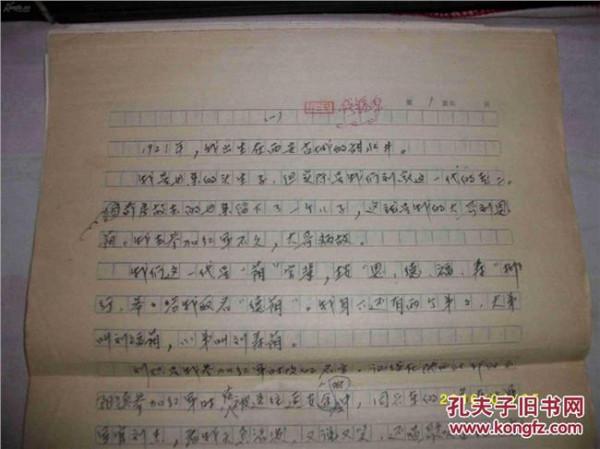

晚上回家以后匆匆吃过晚饭,立刻从包中抽出叠得整整齐齐的考卷和作业认真批改起来。只有改完作业以后才是她写作的时间。所以她的作息时间表不是“日出而作,日没而息”,而是清晨披星戴月去上班,夜晚挑灯写作至黎明。

她几乎没时间睡觉,我很少看到她躺着,看到的她只有写作、写作,没完没了地写作。漫漫长夜,她在二门外清静的北屋写;暑假的早晨太阳出来之前,她坐在葡萄架下写;炎热的中午别人都午睡了,她却搬把椅子当桌子用,搬个小板凳坐在大门洞里写。为了凉快和不让汗水滴在稿纸上,她把两扇大门完全敞开,路人常会看到稿纸被过堂风吹到地上的情景。

她的作品开始发表,大约是在四十年代初,那时我只有三四岁,对她的作品里都写了些什么一无所知,而对她日常生活中的一些零星印象却记忆犹新。

记得一个寒冷的冬夜,外面下着鹅毛大雪,院里一片洁白,寒气逼人。屋里有个小小的火炉,三面靠墙的大炕上围坐着我们家六口,还有邻居的两个孩子——书玉和书萱。大家正在兴致勃勃地听妈妈讲故事。那天她讲的是“钟楼怪人”(《巴黎圣母院》)。

她用生动的语言、柔和的声音讲述着那个凄美而惨烈的故事。妈妈是想在繁忙的工作中抽出点时间和家人团聚一下,也想通过讲故事把学到的西洋文学知识传达给自己的晚辈和家人。这样的“故事会”以后几乎每周都有一次。

妈妈讲的故事有“少年哀史”(《悲惨世界》)、“魂归离恨天”(《呼啸山庄》)、《简爱》、《茶花女》、《基督山恩仇记》、《大卫·科波菲尔》,等等。所以我从三四岁开始,还没上小学就逐渐知道了雨果、小仲马、大仲马、迭更斯、勃朗特三姐妹等。这些故事在我幼小的心灵里先入为主地播下了真善美的种子。在妈妈的讲述中,我感受到了文学殿堂的雄伟、壮观、圣洁和美好。

妈妈是学文学的,但她对其他艺术也很喜爱。妈妈会拉提琴、弹钢琴,还会弹吉他,据说她和二姨每人都有一把小提琴,俩人常常合奏。她和二姨、三姨、舅舅还一起唱四重唱。我小时候还看到过立柜顶上放着一把旧了的小提琴,西屋还有一把旧风琴,姐姐常去弹它。可能正是这琴培养了姐姐对音乐的喜爱。

妈妈也喜欢工艺美术和绘画。我和姐姐没事翻抽屉玩,常能翻出带有金丝的彩色丝线、各种颜色的小珠子,用玻璃纸带编结的小包。这可能是妈妈教“手工”时用过的东西。妈妈还买过两本精美的小书,只有三十二开的一半大,窄窄长长的,一本是《比亚兹莱画集》,一本是《墨西哥古典壁画》。

比亚兹莱的画形象生动,线条优美;《墨西哥古典壁画》具有一种独特的装饰风格。这些画在我长大之后,都成了我设计壁画时的重要参考。妈妈对艺术的热爱引领我走过一生。

妈妈因为是学西洋文学的,中学又在教会学校读书,所以知道一些有关基督教的知识。她喜欢的全是教义中那些舍己为人的东西。记得在我们住的那间小里屋门楣上,贴着一个小横批:“施比受更为有福”,下边还贴着一个彩印的小画“岩间圣母”。画上的圣母玛利亚坐在岩石中间,身后一股清泉流下来。她安详地坐着,纯洁而善良,完全是个凡间少女的形象。我觉得她的脸型、神态和妈妈的样子特别像。妈妈也是那样安详,那样一无所求。

我们胡同里有个中年流浪汉,老在我家对面的一面大墙上画马。他用彩色粉笔画。那些马画得生动、奔放。看来这人以前是个画家。但他穿得特别破,几乎是衣不蔽体,冬天来了冻得全身发抖。妈妈觉得他太可怜了,回家把自己仅有的一条又宽又长的纯毛披肩给了他。那条披肩是紫红色的,有长长的穗子,很好看,妈妈平常都舍不得披,可是为了救助一个苦难的同胞,她毫不犹豫地给了这个根本不认识的人。

日寇统治下,北京街头到处是乞丐、伤兵,随处可见冻饿而亡的人。有一次,是个炎热的夏天中午,妈妈发现大门外躺着一个人,看样子贫病交加,快不行了,一直在低声喊着:“水……水……”妈妈赶紧给他端来一碗水。但不久那人就死在路边了。妈妈知道后,伤心地哭了起来。

当时我们家的日子和别人一样清苦极了,几乎每天都只有混合面儿窝窝头吃,菜就是盐水煮白菜或是自己腌的酸菜、韭菜花。但不管多苦,只要门口有个要饭的,妈妈都要把刚出锅的热饭拿给他。在妈妈带动下,姥姥、二姨、太姥姥和我们姐儿俩也都这样做。

大约194l年或1942年吧,一个夏天上午,家里来了一位客人,是个年轻女士。她高高的个子,身材苗条,穿一件绿地白花的无袖长旗袍。因为妈妈和二姨平常只穿竹布大褂,所以我觉得这件绿旗袍很不一般。她进屋后,妈妈拉上了所有窗帘。

客人衣服的漂亮和大热天拉上窗帘的举动,让我这个四五岁的孩子觉得很神秘,因此我对这件事十分关注。妈妈把客人送走以后,小声告诉姥姥、二姨,这是作家纪莹,是跟妈妈商量去延安的事。当时的原话记不清楚了。

但我感到妈妈很高兴,很激动,眼睛闪闪发亮,有一种得到莫大荣誉的感觉。但她又说,为了这一家六口的生活她没法走。后来她们又谈起舅舅,说不知他现在是不是在延安。那是我有生以来第一次听说“延安”这个地名。

妈妈很喜欢她的学生,对有困难的学生总会倾曩相助。临解放时社会动荡不安,我们家常常会有外地学生来借住,其中有两个高中女生,妈妈当时就猜测她们是***员。在她们躲避特务追捕时,妈妈义不容辞地让她们住进我们家,而且住了很久。因为妈妈善良、厚道,许多学生和一些年轻教师都认妈妈作干妈,后来索性给她起了个“国文妈妈”的称呼。

解放后,妈妈是快乐而舒心的。她继续写作,作品常常在文学刊物上发表。她热情地歌颂劳动人民,歌颂新生的祖国。在教学上的水平也越来越得到承认。但由于长期辛劳、清苦、营养不良,特别是八年抗战期间不断大量消耗自己,脑力体力都过于疲惫,终于使她得了不治之症——胃癌,年仅四十二岁就匆匆离开了人世。

当时大家的悲哀是无法抑制的。她去世的第二天,慕贞女中全体师生戴着白花前来吊唁。人们组成的吊唁队伍从学校大门一直排到我家门口。长长的队伍一片哭声,全校师生都不愿离开这个和蔼可亲、温厚慈祥的国文妈妈。

那时在很长一段日子里,我每天晚上都梦见妈妈。三年多以后我中专毕业,分配到外地工作,在那个陌生的地方做的第一个梦仍然是妈妈。

从母亲去世到现在,又过了五十二年,我们这一辈人也快在人生的舞台上谢幕了。回顾一生,我从妈妈那儿学到的东西太多了,最重要的,是从她那儿学到了“爱别人,爱生活,爱艺术”和对文学殿堂永远的尊重和崇拜。现在只要看到一本西洋文学名著我就想买,我觉得在它们每本书的周围都悄悄为我包上了一层母爱的光辉,我购买和收藏它们是对母亲的一种纪念。

母亲以前看那些文学名著常常是借来的,我要为她把这些书都买回来。当然,我更希望她自己写的书有一天再和人们见面。