如何评价臧棣 如何评价“第三代”诗歌群体的诗歌写作?

参考文献: 洪子诚《中国当代新诗史》 谭五昌《诗意的放逐与重建》 周伦佑《第三代诗论》 《第三代诗人》 臧棣 《后朦胧诗:作为一种写作的诗歌》 徐敬亚《圭臬之死》 孙基林《喧嚣与骚动》 对“第三代人”的断代遵循谭五昌先生在《诗意的放逐与重建》的分期方法。

因为“第三代人”的诗歌流派繁多,不同的流派瓦解的时间并不相一致,所以并不能确定一个准确的时间点来定位“第三代人”的终结。 1,“第三代人”是什么 第三代人是什么?在第三代人之后还会有第四代人,第五代人么。

或许会有,或许不会有。当第三代人进行自我命名的时候,他们没有想过以后。 根据周伦佑的说法,第三代人首先是一个政治概念。这一概念的直接提出者是毛泽东。

1983年秋天,第一本油印诗刊出炉,在这本杂志的序言里,北望引用了毛泽东的帝国主义把复辟的希望寄托在我们第三代人身上的讲话,来阐明这些新兴的大学生诗人的诗歌写作理念。从此,“第三代人”这个概念流传开来。

一方面,他是新生代的诗人与老一代的诗人进行自然年龄的分野,另一方面他也是一个反抗的概念,被这些新生的诗人炮制出来,炮打“今天”司令部。 针对如何定义第三代,其实第三代人内部的阐释并不一致。 万夏/胡冬等人在1982年10月组织四川成都/重庆/南充等地的大学生在进行聚会的时候,对第三代人进行了这样的定义: 将郭小川/贺敬之等诗人命名为第一代诗人,讲北岛/舒婷等人命名为第二代诗人,将他们自己命名为第三代诗人。

1985年春的《现代诗内部交流资料》重提第三代人的概念,在“第三代人笔会”栏目里描述了第三代人的概念: 随共和国旗帜升起的为第一代,十年铸造了第二代,在大时代的广阔背景下,诞生了我们第三代人。

周伦佑则划分了三次诗歌浪潮,把北岛舒婷为代表的朦胧诗派定义为第一次诗歌浪潮,把杨炼为核心的四川一代的“寻根”诗人定义为第二次诗歌浪潮;把非非主义,“他们”诗群,莽汉主义,“海上”诗群定义为了第三次诗歌浪潮。

大体上周伦佑的表述准确地概括了第三代人的主要诗歌流派。 这一术语大体上指代了1984~1988年的先锋诗潮,横跨地域广阔,流派芜杂。发展的高潮以1986年徐敬亚在深圳举办的“现代主义诗群大展”为标志,以1990年初春《诗歌报》举办的现代诗群展示为告别仪式宣告结束。

之后,进入了全新的九十年代,回归了诗歌本位的诗歌年代,开始远离狂热与大众的诗歌,朝着更加远的角落探索。 谭五昌曾经指出第三代人首先是一个代际概念与时间概念,新生代的诗人通过这样的命名打出了自己的旗帜,同时也是一个“质量”概念,表明了“第三代人”的诗歌在思想内容或者艺术方式上,都与朦胧诗产生了较大的差别: 简单来说,“第三代诗歌”是以“朦胧诗”为直接反叛与超越目标而展开的一次先锋诗内部的自觉变构行为,其所传达的美学经验整体上具有现代性与后现代性的特质。

2,“第三代人”与“朦胧诗” 谭五昌和臧棣都引用了哈罗德 布鲁姆的“影响的焦虑”来概述第三代人(后朦胧诗写作)与朦胧诗之间的关系。

这些新崛起的“第三代诗人”从一开始就抱着清醒而强烈的代际意识,渴望摆脱朦胧诗压在自己身上庞大的阴影。后朦胧诗的“后”就如同后现代的“后”一样,站在了规模勃发,风华正茂的朦胧诗之后,肆机扑上去,扭断它的脖颈,扯断它的喉管,要让自己成为诗坛的主流。

尚仲敏曾经对于“朦胧诗”曾经发出强烈的讨伐宣言: 当朦胧诗以咄咄逼人之势覆盖中国诗坛的时候,捣碎这一切!

————这便是它,动用的全部手段。它的目的也不过如此:捣碎!打碎!炸烂! 我忘了谁曾经提到pass北岛,说pass是让这些诗人从容通过,这样的讲法显得低眉顺目。但是实际上这些新生的诗人们渴望把北岛他们打翻在地,报以一顿老拳,然后哈哈大笑,去喝酒吃肉。

pass 是冲闯过朦胧诗人们设置的阻碍,去获得他们想要的声望。只有这样,才有更多的诗歌的金银,才有更多的漂亮的姑娘。 “第三代人”从一开始就与朦胧诗的那批人之间存在着巨大的差异: “朦胧诗”人的生命,就泡在几十年的曲曲折折之中————而第三代人干脆就认为人从来就不需要认真地相信什么。

他们“没有乌七八糟的使命感”,“也不认为生活欠了他们什么”。

他们自认为是一群“小人物”,是庸俗“凡人”。 这些带着痞气的小人物就晃晃荡荡走上了诗坛,走到了英雄们的面前,放声大笑。革命的最高导师毛泽东的话,千头万绪,归根结底就是“造反有理”。这些普遍出生在20世纪50年代末到20世纪60十年代初期与中期的年轻人们,在幼年时期成为了文革的“观众”,这些鲜明的记忆都成为了他们直接的“形式记忆”与“历史记忆”。

如果你去阅读柏桦的《左边 毛泽东时代的抒情诗人》的话,会发现他的描述对那个时代充满了一种血脉贲张的色情想象。

他们在之后诗坛的一系列行动,包括抱团进行诗歌运动,包括号召pass北岛,都充满了红卫兵的感觉。造反,无止境的造反成为了他们对待朦胧诗的主基调。

李亚伟曾经这么形容“莽汉派”的诗歌: “莽汉诗歌”刚出现时,我们意识到这是对当时流行诗歌的反对,其特点是排它性十足,连自己也反对,使人想起“文革”结束突然又来了一群人在别人被“打倒”自己的现代派性质的造反派。

往温柔敦厚的诗人脸上撒尿 ————周伦佑《第三代诗人》 对于这些新一代的人来说,朦胧诗自身的诗歌意识存在着很大的问题。 朦胧诗人眼中的世界,是一个人在政治压力下异化变形的世界,首要的任务就是恢复受损的意识,拯救遭到迫害的诗歌。

所以他们借助诗歌去表述自己心中的忧伤和质疑,这两种一强一弱的语调构成了朦胧诗的回声。庄严,崇高,用反压迫的英雄去挑战利维坦的庞然大物成为了他们诗歌里面最有力的语调。

而新一代的诗人不再具有朦胧一代的危机意识,“社会生活的“世俗化”的加速,公众高涨的政治情绪,意识有所滑落,读者对诗的想象发生了变化。国家政治力量要求诗承担政治动员,历史叙述的责任降低。”诗歌的外部压力消解了,他那种内在的凝聚力就开始变得松散。

他们快速接触到了西方的诸多现代主义/后现代主义特质的事物。如果你试着阅读莽汉派的东西,会发现金斯堡;阅读非非主义的宣言,会发现卡洛斯威廉斯...

...非理性主义的思潮对他们产生了巨大的影响,他们开始意识到,能够压迫人的不仅仅是专制,还有文化本身。所以周伦佑在《第三代诗人》里宣称: 在词语的界限内 砸烂旧世界 如果阅读周伦佑在1988年发表的《反价值》,你就会发现六七十年代席卷西方的反叛精神蛰伏在了他们的血脉里。

可以说,第三代人才试图开始见过他们的世界意识,好奇地探望不同的价值体系,对腐朽的东西嗤之以鼻。周伦佑把反文化称为“屁股反对脑袋的运动”。

他们放弃对于文明的确信,对于语言的确信,把一系列的规格和教条视为压抑本身,渴望砸碎他们。他们放弃了浪漫主义的追逐,开始走向真正的解构。“第三代人”用“世俗关怀”精神取代了“朦胧诗”的“崇高”法则。

当人类走出了神的异化由堕入了物的异化,忧伤意识曾一度充弥了整个工业社会的才子。忧伤的结局是人发现了异化“人”的恰是人本身,是秩序,是科学,是人类梦寐以求的文明!或者更确切地说,是人自己无事生非的头脑。

异化源,已不可感知。这就是全面荒谬的开始。他们开始戏弄异化的全部施加者,包括他自己。 1986年的朦胧诗依然走在西方哲学的阴影之中,他们并没有文化和语言的自觉性。朦胧诗自身的诗学原则建立在自我表达和对于真理的宣告之上。

朦胧诗的诗人们认为外在世界是自己内心的外化,意象可以构筑一个完整的抒情空间与理想世界,来阐释诗人自身的道德判断。但随着时代的变化,朦胧营造的崇高感和庄严感愈发与时代无关。朦胧诗人庄严的英雄形象泛滥成为了一种范式,一种惺惺作态的角色扮演本身不存在太大的价值。

(梁小斌)他从这个冷漠的世界对自作多情的诗人们不动声色的嘲弄中,感到了“美化自己的倾向,是朦胧诗人最顽固的倾向。” 朦胧诗尽管反对了旧有的话语体系,但并没有从语言层面清除掉异化。

他们没有从根本上思考语言的弊病,也没有思考自我抒情的可能性的耗竭。“自我意识”和“象征手法”成为了第三代人反对的首要对象。新一代的诗人希望诗歌回到自身来,不再为意识形态代言,不再自命清高。

生命体验和语言变构成为了进入1986年现代诗体系的重要入口。 他们不再是旧的诗人,而是新一代的诗人。 3,“第三代人”的写作路向 我们需要对“第三代人”的总体的审美原则做一个概括,才能比较好的把握他们的文本特征。

周伦佑曾经为第三代人写过《第三代诗论》,里面大致概括了“第三代人”的“非诗”“非艺术”审美观念和写作倾向:非崇高;非文化;非修辞;非意象。他们反对朦胧诗派对人的崇高化,过于强调诗人英雄式地悲剧感,把人的价值的重新发现与肯定树立为诗歌的主题。

他们试图对文化感保持淡漠,尽量避免厚重的文化底蕴和历史主题,尽量以口语入诗。他们简化语言的描写,提出“通感”和“反逻辑修辞”的比喻手法。

他们反对隐喻,试图消除现代诗的晦涩和紧张。 第三代人回归到了真诚的“生命体验”之中,道德的激情被抑制了,理性败退了,生命内在的活力勃发了起来。人试图摆脱一切外在的束缚,回到生命本身来,从“内省”走向了“外感”。

“语言意识”是“第三代人”的重要特征。臧棣在他的文论《后朦胧诗 作为一种写作诗歌》当中着重指出了后朦胧诗的这一特质:尽管朦胧诗人们借助语言同存在的事物进行了顽强的搏斗,但是他们并没有意识到语义层面污染的可能性。

所以第三代人试图清除语言内部的含混意识。 第一,一部分人接受了“符号学”理论,自觉地从语言符号的角度进入世界,历史与艺术,从而将诗人面对的万千一切净化为两个字:语言。

第二,在具体的语言探索上,1986年诗坛上出现了“反朦胧诗”语言模式的鲜明主张:反意象。 “第三代人”明确地从旧有的象征主义转向了行为主义。诗歌本身不再是诗人内在的自我表达,而是有关诗人的行动。

语言取代了存在,成为了唯一的现实,而诗人要做的,就是写诗。臧棣指出了海子关注的是文本的力度,而陆东东关注的是文本的快感。经验不再是束缚语言实验和探索的枷锁,诗人们关心的澄清语言的特质。

臧棣为诗人们的反叛精神喝彩: 后朦胧诗人试图扭转中国现代诗写作中的一种根本状况,对既有的经典文本秩序过分依赖。 徐敬亚用东西方意识的分流来概括“第三代人”的分野,大致是正确的:一支为以“整体主义”“新传统主义”为代表的“汉诗”倾向,而另一支为“非非主义”“他们”为代表的“后现代主义”倾向。

前者的诗人们对待词语的态度持成而稳重,他们并不倾向于解构语言,反而试图挖掘语言自身内在的神性因素。诸如曾经发表的“现代主义大赋”就代表了这一派诗人的努力倾向。

后者的诗人们对现存的语言秩序保持着强烈的不信任。“对于非非主义诗人来说,他们从事诗歌写作的目的本身就是要系统清除被意识形态污染的诗化体系以及与之相关的僵化了的“非诗意”或“伪诗意”世界,以再造一个未被意识形态污染的诗化语言体系及相关文化体系。

”他们的写作强调“零度写作”的写作方式,试图客观地描述现实世界或生活事件,力求避免朦胧诗的自我感伤的过度的抒情泛滥。

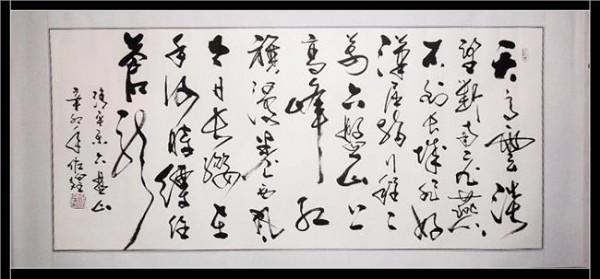

![臧棣骑手和豆浆 骑手和豆浆:臧棣集1991——2014[当当]](https://pic.bilezu.com/upload/9/70/970f22bd6b62395362180b81e012ec97_thumb.jpg)