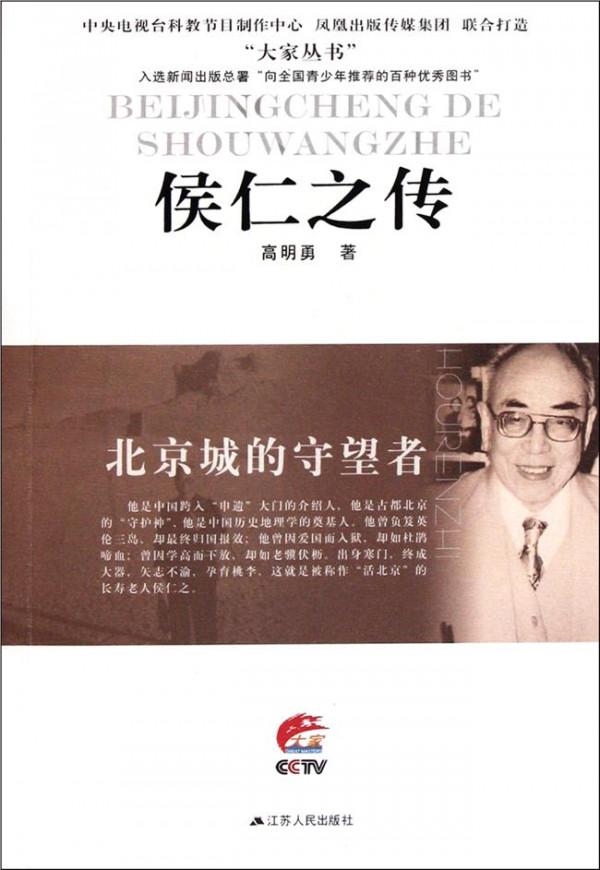

侯仁之图片 历史地理学巨擘侯仁之:谦虚风范 平凡生活(图)

12月6日是我国历史地理学巨擘侯仁之先生百岁寿辰的日子。每次去北京大学校医院看望侯先生,总看到老人家早早坐在床边等候在那里。虽然他鼻孔插着氧气管,但握手的有力劲儿、幽默的谈话和响亮的声音,给在场的我们以很大的安慰。

谦虚风范 平凡生活

侯老虽然是名震海内外的大学者,但却非常谦和,平易近人。自从1932年考入燕京大学后,侯老在燕大度过了难忘的青春岁月,这里是他人生与学术之路的起点。他与夫人张玮瑛在燕京大学相识,并于1939年在司徒雷登的官邸临湖轩东厢房举行婚礼,1950年后搬入燕南园61号,一栋两层的西式小楼,在这里度过了61个春秋。

上世纪80年代,还有很多大师级的学者王力、陈岱孙、冯友兰、朱光潜、林庚等等都住在燕南园。那时候的北大学生在穿过燕南园到图书馆的路上,常常能看到这些衣着朴素、和蔼可亲的学者,随时可以与他们交谈,如今这些都已经成了永远消失的校园风景线。

我在北大工作的时候,常常因为工作上的事情去拜访侯老并成为他家的常客。每次拜访,他都早早坐在客厅的八仙桌旁等候,夫人张老师则招呼家里阿姨端茶倒水,照顾左右。我们的交谈中,还不时响起侯老那浑厚而有穿透力的爽朗笑声。

侯老是一位天生的乐观派,对人对事全无苛求,对过去遭遇的挫折也从不埋怨。有一次,他把在江西鲤鱼洲五七干校劳动时用过的扁担拿给我们看,还绘声绘色地讲述这根扁担的故事,如何用它挑起100多块砖,走几十里路等等,让我们这些没有这方面经历的人,非常好奇。

说到他健康的体魄,他会滔滔不绝地讲起他一生如何喜欢运动,如何拿到多少次长跑冠军的情景。他因早年留学英国而养成了外出活动穿着西服的习惯,夏天也穿上一套浅色套装,仪表讲究,风度翩翩;但生活上的侯老却极为简朴,家里除了几件硬木家具外,没有什么豪华摆设。

侯老也很喜爱猫,据说燕南园里所有的猫都到他家院子蹭过饭,遛过弯;每次去他家时,这些猫似乎知道侯老的客人到了,前呼后拥迎上前来。告别时,这些猫又从四处赶来,陪同侯老送客。记得2005年,侯老走路已经很困难了,他仍坚持挪着小碎步送我们到门口,几只猫边蹭他的腿边一同前行,而他的夫人张老师,则总是形影不离他的左右。

可以说,出生于1911年的侯老,亲身体验了无数次时代风云的变幻——抗战、新中国成立、反右、“文革”、改革开放,其人生也随着时代经历了若干次跌宕起伏。他对人生的反省、对历史的思考,特别是到了晚年,一直都在持续。

他有苦恼、有反思。与侯老一次次的长谈,都是那样的温馨、快乐和难忘,有许许多多讲不完的故事。他兴致一来,甚至拉着你到校园里散步聊天。我对侯老也渐渐有了更深的理解。所谓“静水流深”,侯老那一如未名湖水一般平静、淡泊、达观的人生态度下面,其实有着深藏的潜流。他的人生也像未名湖水般,与燕园深深地镌刻在一起。

抗日英雄 未留名册

在抗日战争那段风雨如晦的岁月,北大、清华、南开都搬到云南,成立了西南联大。美日开战前,美国所建的燕京大学,还能庇护学生;校长司徒雷登秉持反法西斯理念,也支持、保护学生;作为北平硕果仅存的高校,燕京大学是当时党组织开展抗日活动的重要阵地。

沦陷区使得很多学生难以继续他们的学业,要求“北上”或者“南下”参加抗日救国运动。后来,燕京大学建立了学生生活辅导委员会。美籍教授夏仁德任主席,侯仁之是副主席。日本宪兵队经常包围燕京大学,要冲进学校抓捕进步学生,侯老利用自己管理男生宿舍的身份,临危不惧,与日寇周旋,及时通知学生逃脱,通报司徒雷登校长出面阻挡,使日本法西斯抓捕进步学生的企图无法得逞。侯老因此也成了日本法西斯的眼中钉、肉中刺。

侯老与地下党有着秘密联系。在抗日战争最困难的时期,他冒着生命危险,通过一条交通要道,想方设法转移了很多进步学生到抗日根据地。他常常在傍晚,先把学生带到圆明园荒凉的小树林里,交给前来迎接的地下党组织,再由地下党组织把学生送到西山温泉游击队,再由华北抗日根据地把人接走,有的经西安最终到达延安,有的直接奔赴抗日前线。

1941年12月7日,日军偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,日本宪兵队于清晨立即抓捕了燕京大学二十余名教师,包括司徒雷登校长、陆志韦教授、洪业教授等,侯老是其中最年轻的一员。面对刑讯逼供,侯老义正词严,临危不惧,1942年6月,侯仁之被日寇军事法庭扣上“以心传心、抗日反日”的罪名,判处徒刑一年、缓释三年,取保开释,无迁居旅行自由。

侯仁之度过了人生中最为艰苦的三年岁月。抗战胜利后,侯老又立即投入到燕大复校的工作中去。

我在写作《无奈的结局——司徒雷登与中国》一书查找燕京大学的资料时,了解到这一历史,常常问起侯老,并与他一一核实。他不矜功,不自夸,很少主动提起过以往的功绩。人们只知道他的学术影响,对他参加抗日地下活动知之甚少,后来他也被遗忘在抗战60周年表彰的光荣名册之外。对此,侯老淡泊名利,一笑了之。

笔耕不辍 成果丰硕

侯老是历史地理学界当之无愧的泰斗,美国国家地理学会曾经评价他是“中国学术成果最丰厚、最富有激情的地理学家之一”,是“当代地理学的世界级领导人物”。回想起美国科学院在北大临湖轩为侯仁之举行的颁奖仪式,依然历历在目。

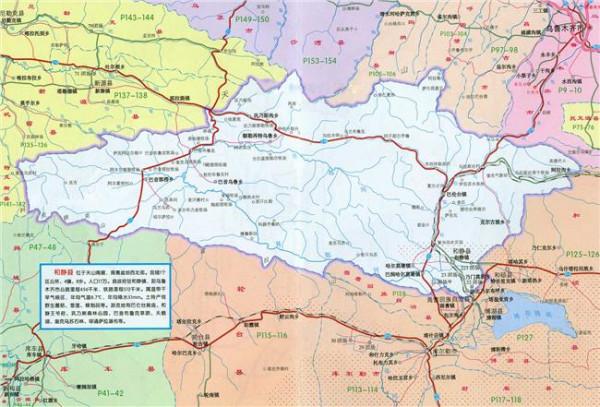

让我尤其感佩的是侯老一生都不曾熄灭的学术热情。侯老常说,他对北京“知之愈深,爱之弥坚”。侯老在英国利物浦大学攻读博士学位期间,所作的论文就是《北平历史地理》。建国后,侯老被任命为北京市人民政府都市计划委员会委员,他立刻展开了西北郊区新划定的文化教育区历史地理的研究和实地考察,并撰写了《北京海淀附近的地形、水道和聚落》一文。

在文革结束之后,侯老珍惜来之不易的学术春天,虽然已经七十多岁,仍每天清晨四点多钟起床,笔耕不辍,侯老以“老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄”自勉,上个世纪七八十年代,发表了百余篇文章。侯老是唯一一位文理兼跨、学部委员和科学院士双兼的学者。在这期间,侯老更把历史地理的研究应用于实践层面,为北京城的规划保护、中国文化遗产申报作出卓著的贡献。

1984年,侯老在美国康奈尔大学讲学时接触到《保护世界文化和自然遗产公约》,认为中国加入《公约》刻不容缓。他在归国后立即以全国政协委员的身份起草了一份中国应加入公约的提案,为国家所采纳,中国最终成为了“世界遗产公约”缔约国。至2010年8月,中国已有40处自然文化遗址和自然景观列入《世界遗产名录》,侯老则被誉为“中国申遗第一人”。

侯老对北京城就像一个深情的守望者,关注着北京城点滴的变化。上世纪80年代,当他得知已有八百多年历史、曾经见证了日军侵华铁蹄的卢沟桥桥体损毁严重,马上撰文呼吁“保护卢沟桥刻不容缓”,认为 “卢沟桥所面临的问题,虽然发生在首都,影响却在全国,甚至在全世界。”在侯老的大声疾呼和奔走下,卢沟桥很快得到了妥善的保护和整修,后来还被列为北京市历史文化保护区之一。

1993年,北京西客站破土动工,选址就在莲花池。当时的莲花池已经干涸,有人提议直接把西站建在莲花池原址上,既可以节省搬迁的人力物力,还能利用凹陷的地形。侯老提出明确的反对意见,强调“先有莲花池,后有北京城”,“莲花池是北京的生命源头”。这个意见得到相关部门的重视,莲花池原址被保留了下来。

在西站建设期间,侯老一直惦记着莲花池,还和夫人张玮瑛去了一趟施工现场。那时候主体工程虽然完成,但是还没有电梯,两位老人一步步搀扶着走上楼梯,当看到干涸的莲花池底堆放了建筑材料时,忧心忡忡,回去后侯老又写了《莲花池畔再造京门》,建议开发莲花池的水源,恢复其原貌。

后来,侯老还到北京市委作了《从莲花池到后门桥》的讲座,提议修缮破败的后门桥。后门桥所在地是元大都城市规划的起点,没有它就没有北京城市南北的中轴线。侯老建议把什刹海的水引过后门桥,恢复后门桥下河道的景观,使历史上中轴线设计的起点重新焕发光彩。

如今,焕然一新的莲花池的照片就挂在侯老燕南园住所的客厅内,照片里的莲花池风景如画,菡萏花开,碧波荡漾……

面向世界 瞄准前沿

1952年全国院系调整的时候,燕京大学的文理学院并入北京大学,工学院并入清华大学,新的北大迁入了燕园。作为燕京大学的代表,侯仁之担任了北京大学教务长兼地质地理系主任。在这期间,侯仁之将燕京大学的为真理教育理念和办学方法与北大的爱国进步民主科学的办学传统有机结合,为两校的融合作出了贡献。直到上世纪八九十年代,侯老仍然关心学校的发展,常常谈起北大学科建设、人事改革和国际交流合作等问题。

侯老和夫人张玮瑛女士都毕业于燕京大学历史系,当时燕大通过双语教育提高学生的英语水平,侯仁之和张老师的英语水平都堪称一流。侯仁之以自己在国际学术交流中的切身经历为例强调,培养国际化的人才一定要重视双语教学。

提出大学要不拘一格引进人才,还举了当年燕京大学在抗战期间引进日本著名考古学者鸟居龙藏的例子。鸟居龙藏在民族学、人类学、考古学方面造诣深厚,又有鲜明的反法西斯立场,他担任燕京大学客座研究教授达12年之久,他坚持历史与实际相结合的观点,重视考察古迹文物,对一个民族的风俗、习惯、语言、宗教等进行全面调查研究,对燕京大学相关学科的发展贡献很大。

作为中国历史地理学的开拓者,侯仁之的学术生涯离不开野外考察,他的足迹遍布城市、乡村、沙漠,一直到八十几岁的高龄,身体状况不再允许他在野外长途跋涉,但他仍然孜孜不倦地研究着北京和燕园的历史地理。侯老八十多岁的时候,我还陪着他去过圆明园。

他兴致勃勃地给我讲述圆明园各处景观的前世今生,说着说着又谈到高等教育中社会调研、社会实践的重要性。他讲起自己当学生时到昌平古长城调研的情形,还提到燕京大学重视调研的学风,据说冰心女士在燕大读书时也常常外出调研。

侯老倡导大师、教授要给本科低年级学生上课,1993年,已八十高龄的侯老,还带头在全校开设了一个学期的选修课《北京历史地理》,当时学生选课异常踊跃,这也是侯老教书生涯一个非常精彩的收尾。

北大的国际合作也是侯老常常谈起的一个话题。哈佛燕京学社第六任社长杜维明先生来北大讲学时,就主动提出要见见侯老,我便陪同杜先生前往拜访。哈佛燕京学社是哈佛大学与燕京大学联合组成、洛克菲勒基金会资助的汉学研究机构,本部设于哈佛大学,在燕京大学设北平办公处,由当年燕京大学的校长司徒雷登一手促成。

该社在燕京大学和哈佛大学同时招收研究生,并由两校合作培养,在购置古籍文献、引得编撰和学术书刊出版方面,哈佛燕京学社北平办公处都取得了辉煌的成绩。

侯老作为这段历史的亲历者(他的恩师洪业先生还曾出任哈佛燕京学社北平办事处的负责人),详细介绍当年学社的建立、搜集古籍藏书的过程,侯老特别提到见重于中外学术界的《燕京学报》和中国古代图书典籍“引得丛刊”的编撰出版。杜维明先生提出促进哈佛燕京学社与北大的学术交流,侯老对此也寄予了厚望。此后,哈佛燕京学社与北大的学术交流蓬勃发展。

培养人才 一丝不苟

侯老特别关爱年轻人,鼓励年轻人创新。年轻人对他讲述什么事情,他的口头禅常常是“好极了”!燕南园61号的大门是经常向青年人敞开的,学生可以随时到他家里请教问题,我在他家拜访时常常能碰到这样的年轻学生,每一次,他都是精益求精地指导学生。在这方面我更是受益者,我的《无奈的结局——司徒雷登与中国》一书就是在侯老的指导与鼓励下成稿的。

在中国,司徒雷登是一个颇有争议的人物,要做相关的研究,必须从大量的史料中还原司徒雷登的形象,作出中肯的评价。为这本书我和侯老长谈了很多次,这不仅因为我们已经是好朋友,更重要的是侯老是当时燕大的教授、司徒雷登的同事、非常重要的当事人。一开始,侯老不太主张我做这方面的研究,也不太愿意谈及这方面的问题,但当他确认我做这方面的研究态度诚恳、决心已定的时候,就毫不犹豫给予尽可能的支持与帮助。

有一年,美国富布莱特学术代表团来北大进行学术交流,当时季羡林先生提议让侯老做一个关于北京历史地理的讲座。侯老应约前往,在北京大学图书馆用纯正流利的英语做了一个关于北京历史地理变迁的讲座,这场讲座相当精彩。

讲座结束后,我陪侯老绕着图书馆外的草坪散步聊天时,抓住时机询问有关问题,不知不觉中我们竟然走了二十来圈。侯老敏捷的思维、睿智的眼光、对历史人物和细节独到的把握能力每每让我叹服。他不仅耐心地解答我的诸多疑问,还常常一针见血地点到要害之处,让我顿有拨云见日、豁然开朗之感。

关于司徒雷登的评价,侯老特别指出几点:一是司徒雷登对教育的贡献,他在担任燕京大学校长的二十七年间,注重人才培养,重金聘请许多国内外著名教授,使得燕大在国内外高等教育领域享有盛誉;其二,司徒雷登在抗日战争期间,支持、保护学生进行反法西斯斗争,为燕大师生逃离日占区,奔赴大后方和抗日根据地提供种种掩护和方便,甚至还因此被日本宪兵队拘留,关进监狱长达三年之久,深受学校师生的拥护和爱戴。

第三,司徒雷登在1946年以后担任驻美大使,执行当时美国政府的对华政策,支持蒋介石内战;但当国民政府被迫迁往广州,要求各国使领馆一同南迁时,司徒雷登却坚持留在南京,积极与中国共产党代表联络,主张美国政府应及时承认中国共产党政权。

侯老提醒说,以上三方面,应该实事求是,客观评价。研究这样一位颇有争议的历史人物,不仅要有缜密细致的研究态度,从关键处把握全局和分寸,更要有不惧非议的勇气,敢于大胆提出自己的见解。侯老还介绍我前去拜访了雷洁琼和黄华两位极为重要的历史当事人。雷老和黄老都给予我热情接待,提供了许多极有学术价值的情况。

书稿完成后,90高龄的侯老和夫人张老师花了三个多月的时间逐字逐句地精读了书稿,并常常把我叫到家中讨论修改。最后,不轻易为人作序的侯老,专门为我这本书写了一篇长序。当我拿到这篇来之不易的序文时,在激动的同时,愈加为先生的鼓励而感奋。

情系燕园 终生不悔

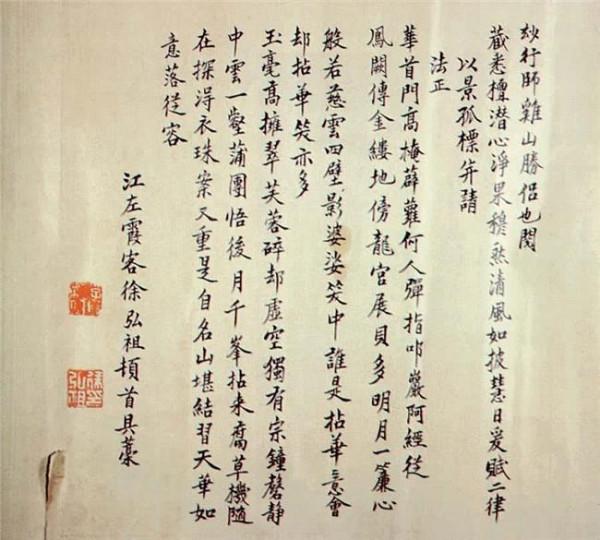

对于他深情所系的燕园,侯老在晚年投入了相当大的热情和精力进行研究。未名湖、勺园、娄兜桥、弘雅园、集贤院、淑春园、石舫、镜春园,这些镌刻了侯老生命印记的燕园景观之前世今生,从侯老满含深情的笔端汩汩滔滔地流出,正因为有了侯老的研究,更多的参观者才从燕园如画的景致中看出了历史的景深。

侯老对燕园历史的研究成果也让我们在国际交往、合作中获益良多。最让我印象深刻的有两次。一是1998年时任美国总统的克林顿先生访华时,来北大演讲,在选择演讲后送他什么礼物时我们颇费脑筋。当时准备了两件礼品:一是请著名学者赵宝煦先生题写了“和为贵”,这既凝结了中国人传统的政治智慧,也可以表达中国人民对中美关系和谐发展的期盼。

第二件礼物是张永正先生用腐蚀雕刻法做的一幅铜版克林顿头像,头像的背景是北京大学的西校门。

后来侯老提议,把北大图书馆藏有明代大画家米万钟所绘的《勺园修禊图》临摹本送给克林顿先生。勺园本是明清时代京郊的名园,如今北大留学生公寓便建在其旧址上。《勺园修禊图》是一件具有极高的艺术水准和历史文献价值的艺术品,不仅能代表燕园悠久的历史传统,也能传达如今北大兼容并蓄、自由开放的国际化精神。后来,克林顿先生看到《勺园修稧图》的摹本时非常喜欢,说回去后要挂在白宫办公室里。

第二次是2005年连战先生访问大陆时,我们了解到,连战的母亲、96岁高龄的赵兰坤女士曾经在燕京大学学习过。根据这条线索,我们在档案馆找到了赵兰坤女士的学籍档案材料,并把这一套档案资料和入学照片复制,作为礼物送给连战先生。

赵兰坤女士当年的宿舍就在现在的静园“一院”。院墙以花岗岩垒砌,院中砖木结构的二层小楼有着两卷重檐,青灰砖墙、朱漆门窗,几个院落或是古木苍翠,或是紫藤馥郁,或是桃花明艳,十分古雅幽静。

侯老对连战来访的行程很关心。在侯老的指导下,我们确定了连战先生访问校园的参观路线。连战演讲结束后,先乘车到“一院”参观,然后到未名湖欣赏湖光塔影,他停车留影的地点,刚好靠近著名的乾隆御制诗屏风。在侯老的帮助下,这次参观的行程充分结合了燕园中的历史典故,连战先生在参观的过程中兴趣盎然,特别是亲眼见到母亲当年学习、生活的所在,更是十分动情。

今年,侯老在医院里平静地迎接自己的百岁生日。他题写的“未名湖”石碑也迎着寒风屹立在湖畔。无论是他和张玮瑛师母七十余年的相濡以沫,还是他对燕园、对北京城、对国家民族的大爱,无一不见证着他的赤子情深。六十七年前,侯老寄语天津工商学院的毕业生:“愿诸君有坚定的事业,愿诸君有不拔的士节,愿诸君有光荣的献身。”在我看来,这正是侯老一生的完美诠释。

人物简介

侯仁之,1911年生,山东省恩县人。1940年毕业于燕京大学,1949年获英国利物浦大学博士学位。1952年任教于北大地质地理系,曾兼任系主任和校副教务长等职。现任北大城环系教授、博士生导师,兼任北京市人民政府首都发展战略顾问组顾问等职。

侯仁之教授长期致力于历史地理学的教学与科学研究,1950年发表“中国沿革地理课程商榷”一文,第一次在我国从理论上阐明沿革地理与历史地理的区别及历史地理学的性质和任务。其在对北京历史地理的研究中,解决了北京城市起源、城址转移、城市发展的特点及其客观规律等关键性问题,为北京旧城的改造、城市的总体规划及建设作出重要贡献。

其还在西北干旱及半干旱地区的考察中,揭示了历史时期不合理的土地利用是导致沙漠化的重要原因,为沙区的治理,在决策上提出了重要的科学依据。1984年被英国利物浦大学授予“荣誉科学博士”称号。