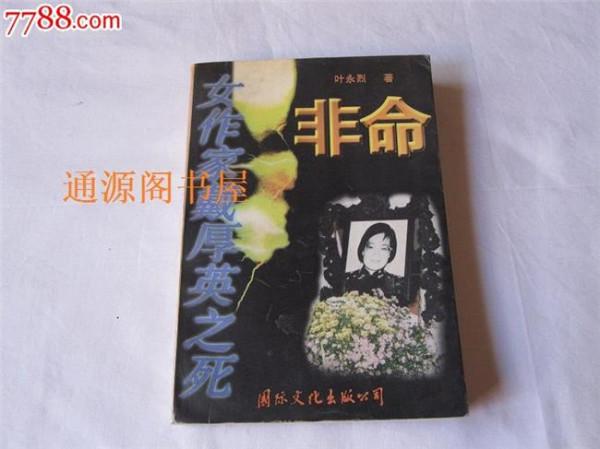

戴厚英的一生 戴厚英的坎坷人生

弱女子的肩上挑着三副重担 她,瘦削,戴着银丝眼镜,一头直梳短发,一件灰白相间的上衣。“我只是一个普通的女人。”她这么自我评价。 文弱、质朴、个性刚强的她,并没有桀骜锋利的外表。过度的劳累,使她的脸色变得苍白。

她的肩上压着三副重担——教学,写作,生活。 她是大学中文系的教师,她要备课、讲课; 她是作家,她写了一部又一部长篇小说; 她是单身女子,事无巨细全得亲自动手。 只有壮实的体魄,才能承受如此沉重的负荷。

不料,一场肝炎,使她虚弱的身体更为虚弱。后来,她终于走出肝炎的阴影,然而她的体质仍是孱弱的。 她却外弱内刚。她以超乎常人的毅力,挑着那三副沉重的担子日夜兼程。 在上海知识界,她是个不多见的“女烟民”。

她坐在临窗的书桌前,不断地吞云吐雾,跟我聊着。她的烟瘾颇重。这一小小的生活细节,反映出她在非常压抑的重负下生活,借助于浓辣的烟味 ,给自己的精神注射奋搏的刺激剂。 和闻捷在苦难中相恋 “思往事,惜流芳,易成伤。

”戴厚英一腔深情,谈起了与闻捷相识成朋友、相爱成恋人的过程。她的话,常常因悲戚而停顿。只有她的原话,才是最准确的叙述,才是她心中的闻捷形象的最精确的显影。 戴厚英对笔者如是说: “他入党那年,我刚刚生下来——我们整整相差15岁。

过去,我们不认识。 “1961年,他调到上海作协,但是长年累月在苏北农村深入生活。我虽然也在上海作协,但很少见到他。1964年,他调到《海港》剧组工作,有时开会遇见他,但是没有任何交往。

“1968年,他被撵出‘样板戏,剧组——《海港》组,到本单位接受群众审查、批判,我才认识他。 “对闻捷审查了一个多月,没有查出什么问题。不久闻捷被隔离,关押在上海少年管教所(当时用来关押运动中的审查对象)。

“没多久,传来令人震惊的消息——闻捷的妻子杜芳梅受迫害自杀了! “当时,闻捷并不知道妻子的惨死。作协领导又派我和另一位同志上少年管教所,把杜芳梅的死讯告诉他。

他悲痛极了。” 那一段时间,她对闻捷开始有所了解,但只是工作上的接触而已。 “1969年,‘一号通令’下达。我们被赶到上海郊区奉贤县的‘文化系统五·七干校’。闻捷也放出来了。我们在一起劳动,接触渐渐多起来了。

“他给我的印象是,虽然46岁的人了,性格却像个孩子。他对一切人信任。他很少说哪一个人坏。 “他非常爱自己的妻子,爱得那么深。在我的面前,他从不掩饰自己对妻子的深切怀念。 “随着我们感情的加深,他更是经常谈到死去的妻子。

这是一般人无法理解的。他非常天真、纯洁,从不会伪装自己。他毫无顾忌地在自己以后的恋人面前谈到对过去的妻子的怀念。他是这样做的。他这样做,并没有使我对他感到不满,反而使我更加理解他是怎么爱的。

“1970年9月,当我们的感情不断加深时,我对他说,我要读完他的全部作品,才能正式决定我们的关系。 “我一气读了几天。我被他的诗所征服。我觉得,在中国当代文坛上,他是一个不可代替的人。

在他的同辈诗人之中,贺敬之、李季、郭小川等各有特色,而闻捷的诗,具有自己的特点,是别人所不能替代的。他的诗,洋溢着孩子般的对生活纯真的爱! “诗如其人。人如其诗。我爱其诗。我爱其人。 “我们在苦难中相恋了。

”在诗人的血泊中站起来的作家 那是在特殊时期以特殊方式进行的恋爱。 戴厚英回忆说: “在干校,两个星期有半天整理内务的时间,成了我们快乐的节日。我们跑到七八里路以外的海边去,拾黄泥螺,泥水湿了裤腿。

或者跑到附近的一个小镇上去,穿着破破烂烂、满是补丁的‘干校服’,喝一碗豆腐汤,便高兴得不得了。 “在那样的时候,很多人都受压抑,内心非常痛苦。有的人自己得不到幸福,也不许别人得到幸福。 “有人打小报告。

张春桥在一份白头简报上,作了‘批示’。于是,大祸临头了! “那是一个非常时期。我和闻捷的恋爱,实际上是寻求非常的支持和安慰。而这样的恋爱,需要有非常的勇气。我当时才33岁。我不是具备非常勇气的女性。

但是,也正因为那一次受那么大的刺激以后,使我具有一点比常人更大的勇气。所以,我以为所有的强者都是弱者变的。看出了软弱是没有用处的,看出了妥协和退让是没有用处的,慢慢地就会坚强起来。 “闻捷死了——他是在家里自杀的!

他才48岁! “我病倒了,躺在床上起不来。我当时住在作协食堂楼中的一个小房间里,开着窗。会议厅里的‘声讨会’,听得清清楚楚。一位女友——一个很老实的女人,在我的床前,整整守候了7天7夜!

我不停地抽烟,一天能抽两包烟。我不断地讲,不断地抽烟,不断地想,不断地哭…… “我没有死。因为我从闻捷的死看出,死是没有用的。我把痛苦埋在心中…… “我非常怀念闻捷。从那以后,我再也没有遇见过第二个像他这样的人……” 长时间的静穆。

她又点燃了一根香烟,大口大口地抽着。 戴厚英感到非常遗憾的是,她与闻捷恋爱时的所有来往信件,在闻捷死去时,全被查抄而去,至今下落不明。 戴厚英很想得到这批珍贵的信件,以作那场刻骨铭心的恋爱的永久的纪念。

孤寂的作家生涯 1960年,戴厚英从上海华东师范大学中文系毕业后,分配在上海文学研究所,从事文学理论研究。她怎么会开始写长篇小说《诗人之死》的呢?我向她提出这一问题。

戴厚英回答道: “那是在1978年,我的一位女朋友研究闻捷作品,要我写关于闻捷的回忆。我就写信给她,信中写了关于闻捷的回忆。信是写在练习簿上的。前后写了7封信,用掉了三四本练习簿。 “写了那些长信之后,意犹未尽,我就想以小说形式写闻捷之死。

就这样,写出了《诗人之死》。我从研究文学理论,转向文学创作。” 从1979年起,她调上海复旦大学中文系任教。后来,又调往上海大学中文系任教。于是,从事小说创作成了她的教余爱好。

《诗人之死》几经周折之后终于付梓。这部作品是戴厚英对她心中积蓄太久太重的创痛的一种倾诉,是“抚着伤口的痛哭”。继《诗人之死》后,她又创作了《人啊,人!》,在全国引起很大反响,这部作品在研究人、剖析人、表现人方面,进入了一个新境界。

从1978年算起,到戴厚英突离人世,她走过了18年的文学创作之路。 在这18年中,体弱多病的她,在担负繁重的教学任务之余,写了这样多的作品,是很不容易的。

她是很努力的。 如果不是厄运从天而降,她会写出更多更好的作品。 戴厚英的作品,往往取材于自身的经历。也就是说,她属于“写自我”一类的作家。她的“中国当代知识分子生活三部曲”中,其实写的就是她自己的生活。

她能够这样写下去,不能不说,她坎坷的经历给她提供了丰富的生活,生活中的磨难,竟成了她创作的源泉。 在讲坛上,她则滔滔不绝。她的讲课,很受学生欢迎。在上海大学,她开的选修课,听课学生极多,往往挤得走道上都坐满学生。 她是一位“平民作家”、“百姓作家”。她自己是平民,写百姓,写家乡,她对百姓的苦难寄托了深深的同情。 正因为这样,她在课堂上受学生欢迎,她的作品在社会上受百姓欢迎。