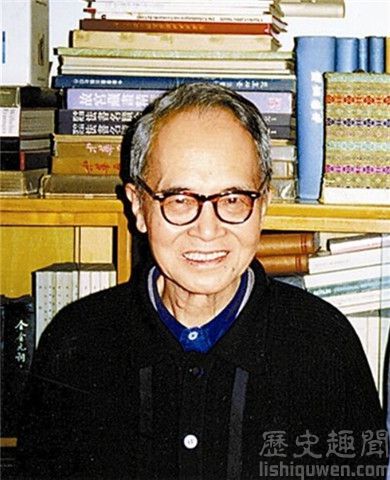

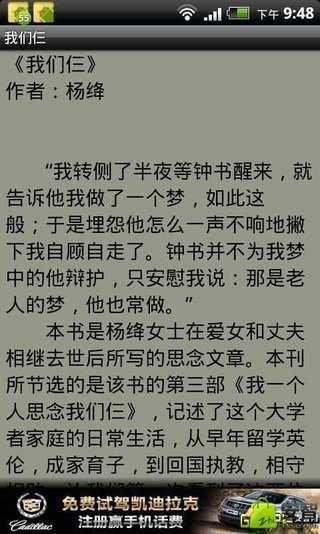

钱钟书韩石山 韩石山:钱钟书为什么那样凶残

自从知道了“钱林冲突”这档子事以后,我就一直在关注着,想弄清究竟是怎么一回事。原因倒也说得下去,一是事件的发生地,就是北京东单干面胡同里的社科院宿舍大楼,为采访李健吾先生的家人,我曾不止一次地去过,也曾与钱先生、杨先生通过信(已搬到南沙河了)。再就是,事件的另一当事人林非先生,1980年我在北京学习时,曾给我们讲过鲁迅,印象中是个白白净净温文儒雅的中年人。有这么多的粘连,也就多了许多的牵挂。

“钱林冲突”,这是我的叫法。好多地方不这么说。比如2009年1月9日《文汇读书周报》第8版上,赫然的大标题就是《林非谈“钱杨冲突”》,不明此中情由的人,还以为是钱钟书与杨绛有什么冲突似的。在我看来,依据各人的好恶,可说林钱冲突,也可说钱林冲突;若加上主要责任人的认定,也可说杨林冲突,无论如何是不能叫成钱杨冲突的。

此文透露的信息,是近年来最多的。细说了事件的起因与经过。简单说是,1969年春夏间,林非奉单位之命,一家三口住进钱先生在干面胡同的宿舍,又因为请钟点工洗衣服而起了争端。“钱钟书和杨绛是打人者和咬人者。钱钟书双手举起的是一根大棒,朝着我就残忍地抡了下来。

如果不是被我及时伸手挡住木棒,击中头颅的话,后果将不堪设想。在整个打架过程中,自己虽然也动了口,但始终没有动手。”这是文中引用的林非的话。我相信全是事实。

唯一让我不满意的是,林先生既然如此君子相,只动口没动手,主要责任已然在了对方,就该将自己动口说的话也说了出来。让当今的读者,和后世的研究者,看看你的动口与他的动手之间有没有关联。

再有一点,是我要为林先生叫屈的。就是新近出版的《听杨绛谈往事》中,杨一再说林住进他们家是“掺沙子”。我是从那个时代过来的,高校与社科单位有相似之处,都派了“工宣队”、“军宣队”。工人、解放军参与单位的“斗批改”,叫掺沙子。

调整住房,让没房住的革命群众住进住房宽敞的斗批改对象的家里(这个意思只能这样表述),当属“改”的一部分,是不能叫掺沙子的。杨绛一再用此语,等于不顾历史实情,说是对林非的诬蔑也不为过。

钱先生当时住的房子,其格局与李健吾先生家相同。我能想象出钱杨住哪两个房间,林非一家住哪两个房间。我也能想象出对垒的双方,在什么地方摆开他们那惊动了历史的战场。只是在此文中,作者钱汉东先生忽视了林非的出身在那个年代的特殊性。

或者说并没有忽视,而是把它变成了一种颂扬。文中说,“全国解放前夕林非参加了革命。如果沿着这条道路走下去,他可能是另外的样子”,什么样子,作者没说,后面的话已喷薄欲出,该是革命领导干部。

他不知道,这样的出身,在文革中是多么显赫的一种优势。且以文中的事实为例。林非说,在他奉命搬入的那座仅有32个单元的四层楼房,同时入住的就有十个青年研究人员。意思是非他一人。可是你要知道,全社科院是个多么大的单位,不会仅有十个住房困难的青年研究人员。论资排辈,还是论功行赏?不管占了哪头,能享受这一待遇的,会是怎样的人物,也就不言而喻了。

现在再让我们站在钱杨两先生这边来想想。运动一开始挨批斗,蒙垢受辱,后来住学习班不得回家,愁肠百结,好不容易熬到可以回家了,家里却住进了这么一对“革命群众”,住进了还不客气,竟然在用钟点工洗衣服这样的小事上,也敢跟他们叫板。

此一刻也,在钱杨二位的眼里,林非这样的人,就是文革,就是专政,就是他们不共戴天的仇敌。老了吗?不,只要有一分力气,也要拼个你死我活或我死你活,能打就打,不能打就咬。只有从这个层面,才能理解钱杨为何那样凶残,是打人者和咬人者,也才能理解那么文弱的钱先生,竟能双手举起一根大棒,残忍地抡了下来。

我能想象出,钱先生举起那根大棒的时候,一定有种“时日曷丧,予及汝皆亡”的豪侠之气在胸臆间激荡。那肯定是他一生最为自己骄傲的时刻。

四十年过去了,有许多话还是不好说。但是,世道总是好了许多。林先生也该用一种悲悯的情怀来看待此事了。就事论事,肯定钱杨有不对之处,甚至全部不对,无一是处。就大势论事,只怕又是另一回事了。同时我也要劝告钱汉东先生,没有经历过文革的人,不要轻易对文革中的人与事下结论。毕竟那不是一场好玩的游戏。