潘天寿 潘天寿书法篆刻思想探略

潘天寿 潘天寿 潘天寿书法篆刻思想探略

潘天寿的绘画成就极高,声名显赫,这无疑在一定程度上掩盖了他的书法篆刻所取得的成绩。因此,除了为数不多的几篇介绍或评论潘天寿书法的文章之外,基本未见有专门评述潘天寿书法篆刻创作思想和审美观念的文章。有鉴于此,本篇短文算是抛砖引玉,专门来谈谈潘天寿的书法篆刻思想,并简单分析一下他的这些审美思维的成因以及观念指导下的创作,期冀从中得到一些有益于艺术创作的启示。

一、书法观念—碑学思想的传承

有人说:“他(潘天寿)的创作把表现对象的神放在首位",“非常反对人云亦云、千篇一律的作品。"①潘天寿的书法创作跟他的绘画创作一样,注重神韵意趣的表达,反对模拟,鼓励创新。潘天寿的书法观念有不少创见,具有自己独到的思考,这种十分有见地的思想对他的创作有很大的指导性作用。

其中的核心思想是提倡汉隶与魏碑学习的碑学观念,可以说,潘天寿的书法美学思想是以碑学理念作为审美基调的,是碑学思想的坚实推崇者与传承者。

1、传承碑学思想:偏爱汉隶和魏碑

受时代气候影响,潘天寿和当时的许多人一样,十分重视汉隶和魏碑的学习和研讨,碑学观念是他书法思想的根柢,他的诸多书法理念皆由此而生发演绎出来。潘天寿可谓碑派书法的坚实传承者,谁也否认不了这一点。在他有限的书论话语中,分量最重、谈得最多的自然是习碑观点和碑学理念。在此特罗列几段,再作分析:

学楷书从何着手?首先要很好的挑选帖子,根据每人的爱好和兴趣选路子,不能硬性规定。……先学正楷还是对的,关键是帖子选得对路。北魏的书法具有刚劲、挺拔以及生辣、古拙的风格,都用偏笔写字,如刀刻。

当然,我们也可以学些魏碑,我的意见应先学汉碑隶书,再以圆笔学方笔的北魏书法,倘若先学魏碑是不易学好的,因偏笔临帖较难,易有流弊。所以,还是从正楷入手,打好基础功夫。历史上,学好魏碑的书家,毕竟是少数。

赵叔学魏碑,是学得流利的,也有自家的面目,虽有魏碑味道,但学得并不令人理想。北魏学得好的,是我的老师弘一法师,他的字不落常套,有独到之处。正魏写得好的是我的老师经子渊,用笔圆润,刚劲,他们的字迹殊多,成就很高,后辈无不敬仰。

前提吾弟学书可间临汉碑者,以汉碑圆笔中锋、平稳方正,易于遵循而少流弊故耳,非谓学书必须从汉隶入手也。张猛龙碑如云天老鹤,自是北魏神品,其神情姿致寓于形体之中而发于形体之外,所谓“雪羽摩空,人仰丹顶",殊不易于初步之学习,盖其可望而不可即,正恐求长反得短耳。

晋碑用方笔写。但弘一和尚用圆笔入手,也写得生动得很。写晋碑和魏碑,以弘一和尚为上。

石鼓、钟鼎、汉魏碑刻,有一种雄浑古拙之感。此即所谓“金石味"。昌硕即得力于此。古人粗豪朴厚,作文写字,自有一股雄悍之气;然此种“金石味",也与制作过程与时间的磨损有关。金文的朴茂与浇铸有关,魏碑的刚劲与刀刻有关,石鼓、汉隶,斑剥风蚀,苍古之气益醇。

古代的石雕、壁画,也都有这种情况。这些艺术品,在当时刚刚创作出来的时候,自然是已经很好;而在千百年以后的现在看来,则往往更好。所以我们学习汉隶魏碑,要取其精神,而不必拘拘于形似。用现在的毛笔,去摹仿斑剥的效果,或者要求用毛笔,写出刀刻的效果,是吃力不讨好的,但高华苍古的神气要吸取。

对于学习书法从何入手的问题,潘天寿的观点是比较传统的,延续了宋人以来先习楷书的思想,但是这一思想到了他这里又得到了改造,他所说的楷书并非古人所说的唐楷,而是承续碑学观念,指的是魏碑体楷书。但是魏碑比较难学,故他建议先学汉碑隶书,因为“倘若先学魏碑是不易学好的,因偏笔临帖较难,易有流弊",而“汉碑圆笔中锋、平稳方正,易于遵循而少流弊故耳",再以“圆笔学方笔的北魏书法",这样就可以学好魏碑。

然而学习魏碑不能徒求形似,尤其是去用毛笔要刻意地描摹出所谓的“金石味",“去摹仿斑剥的效果,或者要求用毛笔,写出刀刻的效果,是吃力不讨好的",这些金玉良言,不啻是医治毛笔之病的良药,今天的许多容易犯此毛病的书法作者应该对此有所警示。

从这一观点出发,潘天寿认为他的老师弘一法师李叔同的碑书写得最好,撇开师生情谊这一事实,潘先生的眼光的确很是独到,李叔同的书法含蓄高古,圆润精劲,的确非寻常写碑之人可以望其项背,更与刻意用笔摹仿斑驳效果之人拉开了天大的距离也。他认为赵撝叔学魏碑之所以学得不是很好,显然是这一观念指导下的思维,即使赵字写得再怎么流利,也无济于事。

2、书画同源

沙孟海对潘天寿书画同源的观点及其指导下的创作有一个精辟的论述,他认为潘天寿的作品除了可以用古代评述王维“诗中有画,画中有诗"这两句话来品评之外,还可以加一句:“书中有画,画中有书"。②潘天寿认为诗与画、与包括书法印章在内的其他艺术都是相通的,同源同理,均追求丰富的意境,反对俗气:“一个懂画的诗人在写诗时可以丰富诗的意境;同样的,一个画家,如果有诗的根底,作画时也可以脱掉俗气,增加诗的韵味。

不仅诗和画是来自一源的,各个艺术部门都是来自一源的。

源是同的,自然都是相通的。"③天寿平时常谈“书画同源"问题。南齐谢赫所提倡学画六法,“气韵生动"云云,之中有四法可以说是书画共同具有的方法。特别是对第二骨法用笔,潘天寿很重视。

有一次他自题所作松石图:“偶然落笔,辄思古人屋漏痕、折钗股。"屋漏痕、折钗股是我国唐代书法家比喻书法的形象性语言,潘天寿就应用到画法上来,也便是对骨法用笔的极好注脚。书画同源的思想使得潘天寿对于中国绘画有了一个整体上去认识的视角,上升到一定的高度,而不是仅仅从笔墨技巧上讲述,进而对绘画上的题款书法也给予很高的评价与审视:“中国绘画的题款,不仅能起到点题及说明的作用,而且能起到丰富画面的意趣,加深画的意境,启发观众的想象,增加画中的文学和历史的趣味等等作用。

中国的诗文、书法、印章都有极高的艺术成就,中国的绘画融诗、书、画、印于一炉,极大地增加了中国绘画在艺术性上的广度与深度,与中国的传统戏剧一样,成为一种综合性的艺术,这是西方绘画所没有的。"④

3、追求神气

潘天寿认为学习书法最重要的不是徒取形似,不能龈龈于点画技巧,而要求其精神,追索书法作品内在的精神气质和审美意蕴:“我们学习汉隶魏碑,要取其精神,而不必拘拘于形似……高华苍古的神气要吸取。

"⑤在这些上文已经引用过的文字中,他提倡遗形而取神,立场相当鲜明;他认为《张猛龙碑》是北魏神品书法的关键原因即是其具有超乎寻常的“神情姿致",所以比较难学:“《张猛龙碑》如云天老鹤,自是北魏神品,其神情姿致寓于形体之中而发于形体之外,所谓‘雪羽摩空,人仰丹顶’,殊不易于初步之学习,盖其可望而不可即,正恐求长反得短耳。

"⑥这种内蕴在艺术作品之中的精神气儿从何而来呢?作品本身是死的,显然来自于作者,于是学艺者首先要讲求自身的修为:“有至大、至刚、至中、至正之气,蕴蓄于胸中,为学必尽其极,为事必得其全,旁及艺事,不求工而自能登峰造极。

"⑦有了高尚的人格和刚正不阿的心胸气质,落笔自当不凡:“品格高,落墨自超。

此乃天授,不可强成。"⑧“‘品格不高,落墨无法。’可与罗丹‘做一艺术家,须先做一堂堂之人’一语,互相启发。"⑨虽然潘天寿这两句话讲的是绘画,但同样适用于书法,尤其是在他认为书画同源的前提之下,更可互通其理。

潘字与魏碑体表面上并不相近,但他写魏碑不像一般写魏碑的用手笔勉强摹拟刻石的斑驳,而是硬毫侧锋,少弧钱多方折,在运笔过程中使人感觉到镌刻金石的快意,我们几乎可以从中感受到他与人世接触的方式,他的严肃、刚正、执着、热烈都进入腕下、毫端,犁入纸内,他的书画都弥漫着儒家的精神。

4、提倡创新

潘天寿是很讲究沿袭传统、师法古人的:“笔墨技法,既然是我们民族绘画艺术的特点,这种技法,既然是多少年代、多少画家的创作经验积累起来的,因此我们就须重视它,很好地研究它、整理它,将它继承下来。不要没有经过分析研究就轻率地去抹煞和否定它。

"⑩对待书法是和对待绘画同一种态度,他认为:“吾国的书法,自周秦以来,就为广大的群众所公认为艺术品之一,与绘画艺术有并列的地位。印章自元明以后,西泠八家、邓派、微派,也与书法相似,成为一种独立的篆刻艺术。

这些自成系统的独立的艺术品种,构成我国传统艺术上辉煌的成绩,而且是相互关联而分不开的。"“石鼓、钟鼎、汉魏碑刻,有一种雄浑古拙之感。此即所谓金石味。昌硕即得力于此。

古人粗豪朴厚,作文写字,自有一股雄悍之气。"但是,和许多伟大的艺术家一样,潘先生能够卓然大家,其更为重要的一点就是提倡创新,不拘泥于古法死守传统。潘先生在写给一位学生论书法的信中说:“孜孜于理法之所在,未必即书功之所在。

"又说:“谚云,尽信书则不如无书。以此语推之,则尽信法则不如无法矣。"他还说:“新,必须由陈中推动而出。倘接受传统,仅仅停止于传统,或所接受者,非优良传统,则任何学术,亦将无所进步。

"“学古人要登堂入室,先钻进去,再跳出来,才有为现实创作的条件。"正是基于这样的创新理念,作为碑学思想的传承者与追随者,他对于书法技法有自己的深入思考,并非人云亦云,尽信古人,对于碑学理论的一代宗师包世臣的碑学技法理论都敢于提出疑问、独抒己见:

包世臣氏论书极重用笔,可作参考。然其书法之成就远不及论书之精到,于此足证孜孜于理法之所在,未必即书功之所在,盖拘泥于法即不易灵活运用其法也,然否?所提包氏“腕死笔活"、“裹笔铺毫"诸点,可阅包氏《艺舟双楫》述书上、述书中及与吴熙载书三篇当可明了。

简言之,即包氏用笔,承其族曾祖植三之《书法通解》,纯习提肘法,提肘作书往往运肘运指而不运腕,故曰“腕死指活",非腕固定一点纯以指运笔而成书也。裹锋,即裹其笔锋不前之意,与裹足之裹同解,故亦称敛锋铺毫。

是全笔重下,取笔锋逆势,故副毫得平铺纸上,有欲行不行之概,两者虽似相同而实相异也。裹锋宜于行楷而不宜于篆籀,铺毫宜于篆籀而不宜于行草,包氏不解此点,合而用之,故其行草不及刘石庵,篆书不及吴山子,固非无因也。谚云:“尽信书则不如无书",以此语推之,则尽信法,不如无法矣,然否?

正因为潘天寿能够研习传统,登古人之堂,既能够钻进传统中去,又能够清醒地跳出传统的限囿,变革创新,才能够成为艺术大家,为我们所敬仰。

二、篆刻思想—印宗秦汉

1944年在昆明国立艺专时,为了弥补国画系无人讲授治印的缺陷,他利用课余时间凭记忆撰写了3万余字的《治印丛谈》作为教材,并亲自讲授。该书“计分源流、别派、名称、选材、分类、体制、参谱、明篆、布置、着墨、运刀、具款、濡朱、工具、余论",从印章的流派、称谓、选材、分类、体制、印谱到具体的操作,都作了详细而明晰的介绍,此书一方面补了无人授课的缺陷,另一方面对古代篆刻艺术进行了系统的整理和研究,成为这领域较有价值的参考文献。

综合而论,潘天寿的印学思想的主导方面是印宗秦汉,延续了元明以来印章观念的优良传统,其他的方面皆围绕这一中心论题而展开。

1、印宗秦汉

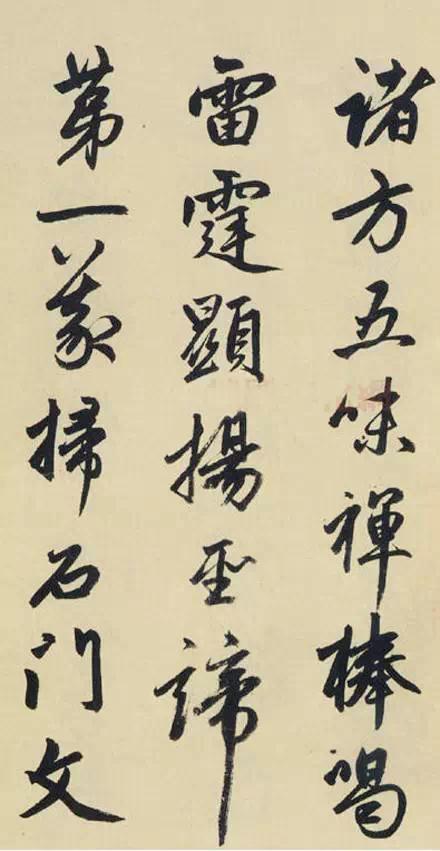

马国权《近代印人传—潘天寿》云:“刻印不宗一家,往往挹取汉金趣味以入印。苍古刚劲,与书画风致相同。"此话一语中的,对潘天寿的印学思想与创作实践可谓知之深者。

治文须广搜博采,远近无遗,方不囿于偏狭,从事治印亦然。吾国周秦各代印学至为辉煌,足资楷则。宋元以来各名家印语,亦须详加参考。并谨慎选择性之所近者以为模范,否则每易误入歧途,古人断代学文亦此意耳。

潘天寿认为“周秦各代印学至为辉煌,足资楷则",是后人学习篆刻必须师法的对象,而宋元以来各名家印,只能作为参考,而且要“谨慎选择性之所近者以为模范",否则“每易误入歧途"。这段话非常明确的表达了印宗秦汉的审美思想。而秦汉古印足资师法的关键原因,是因为布置自然,“或疏或密,皆有姿致":

布置第一须求自然。秦汉古印或疏或密,皆有姿致,最足取法。缪篆虽以小篆为根本,顾为适宜之布置计每略为改易。如故为增损,远离六义,虽工亦匠。

印宗秦汉的思想,潘天寿的印论语言中重视之极,处处可见其闪光,兹再举数例:

学浙派须细审其与汉印有合处,去其过方、过正、过雕凿处,自是正途,赵撝叔专神其变,《二金蝶堂印谱》中朱文“赵之谦印",白文“写金石文字"长方印等,力矫浙派之失,深得秦汉铸凿之法,为继浙派而辟新园地者,足为从事印学者楷模。

吴缶庐全从秦汉入手,并以封泥之制入印,但其中年所作,稍近扬州。

原吾国印学自晋以后,衰废太久古法全亡。时势限人亦固然矣,文三桥、何雪渔辈亦属墨守宋元而误者也。

潘天寿认为要学习浙派,必须要有选择的眼光,要“细审其与汉印有合"者而学之,否则容易误入歧途。赵撝叔之所以取得较高的印学成就,是因为“力矫浙派之失,深得秦汉铸凿之法",所以可以成为我们学习的楷模。吴昌硕亦因“全从秦汉入手",故也成就斐然。至于文彭、何震之辈,则“属墨守宋元而误者也"。

基于这样的审美思维,潘天寿对于古人的某些理论也提出了质疑。西泠名家丁敬有一首著名的论印诗:“古人篆刻思离群,舒卷浑同岭上云。看到六朝唐宋妙,何曾墨守汉家文?"潘天寿就认为“看到六朝唐宋妙"一句,“似感于史实未合",因为“唐宋无人研习印学,是印学的衰颓时期"。其敏捷的思维、独到的见解,的确振聋发聩,对于后来者确实起到警示和模范作用,让人钦佩。

2、“印之所贵者文"

潘天寿云:“印之所贵者文,学者不究心于篆而工意于刀,惑也。"潘天寿在篆刻的刀笔关系上,与明清文人篆刻的优秀传统观念是一致的,重视篆文的学习、安排、统筹与处理,而不必一味地究心于刀,则会容易落入工匠之列。

此点潘天寿有清醒地认识,其对古代篆刻大家的评价,也多从此点出发:“有清乾嘉之世,印学大兴,名家辈出,然非篆隶书工渊邃,虽毕生锤凿,精工亦匠,终不能参上乘禅也。"在“准绳古印"的基础上,必须“明辨六文八体",才能使印章的布置得以灵活多变,并“一气贯穿而不悖":“ 布置欲臻其妙,须准绳古印,明辨六文八体,字之多寡,文之朱白,印之大小方圆,画之刚柔稀密,挪让取巧,当本乎正,使相依顾而有情势,一气贯穿而不悖,始得之矣。

"如此作印,才能有笔有墨又有刀:“作印须有笔有墨,有墨者谓其具有篆笔之致也。"也只有在熟悉篆文、精研六书的基础上,才能够随意运刀,游刃有余:“运刀之要,贵在随字所适。治印须随字画之方圆曲折以运刀,断不可因刀而害笔。

"当然,习篆也要有取舍,又有这方面的专业见识:“凡习篆须以《说文》为根本,能通《说文》则写不差矣。切不可看《六书通》,以致讹字误人不浅。"在刀笔关系上,潘天寿更加重视篆文的重要性,这从下面要说的他的印品论更可以得到清晰的印证。

3、印品论

潘天寿对于印章的美有十分独到地认识,尤其是受到文人画观念的影响,认为印章在中国画中的作用十分重要:“中国印章的朱红色,沉着、鲜明、热闹而有刺激力,在画面题款下用一方或两方的名号章,往往能使全幅的精神提起。

起首章、压角章,也与名号章一样,可以起到使画面上色彩变化呼应,画材与画材承接契机以及补足空虚、破除平板、稳正平衡等等效用。这都是画材以外的辅助品,却能使画面更丰富,更具有独特的形式美。"当然,这主要是从形式上而言,潘天寿对于印章的审美很有创见,其印品论曰:

刀笔浑融,无迹可寻,神品也;有笔无刀,妙品也;有刀无笔,能品也;刀笔之外另有别致,逸品也;有刀锋旁若锯齿、末若燕尾者,拙工也;肥若墨猪、硬若铁线者,庸工也。

潘天寿从刀笔关系的角度来品评印章,可见他把篆文的重要性放在相当关键的位置。唯刀笔浑融,或刀笔之外另有别致,方为印章的最高境界;至于那些笔硬刀浊者,则为庸俗之徒也。“刻印有作篆极工依法刻之不差毫发者,有以刀法见长者,或不露刀法多浑厚精致,或见刀法多疏朴峭野者。"有刀有笔、刀笔浑融者,方能见其精神、臻于境界。

潘天寿又云:“朱文宜秀雅清丽,白文宜庄重浑融。曲则婉转而有筋脉,直则刚健而有精神。"这种刚健精神从何而来呢?那就是人品要高,治印要先作人:“沈启南论画云:‘人品不高,落墨无法。’治印亦然。"这里潘天寿又将印品论上升到一个更高的层次,实在是智者之言。

4、胸有成印

如何才能够得到像上述文中所说的一样的高品质的印章作品呢?在方法论问题上,潘天寿也不乏精妙的阐论,最典型最精彩的当然就是“胸有成印"说:

文与可画竹,胸中先有成竹,治印亦须胸中先有成印。

唯胸有成印,方能够做到疏密相宜,恰到好处:“治印如作画,画之佳者疏密浓淡洽臻其妙。治印至精能处亦当如此。"古代印章值得后人借鉴学习的一个重要理由,就是其疏密肥瘦等关系处理得精确到位,让人拍案叫绝:“古玺常有疏处极疏,密处极密。

包世臣氏所谓疏处可令走马,密处不使通风是也。"而潘天寿最为欣赏的,不是均匀分布、平均用力者,而是看似不均匀、细看却十分巧妙的印作:“古印字画疏密肥瘦均匀者多,不均匀者,其斟酌尽美处也。

不均匀乃其所以为均匀也。"显然,与书法审美一样,在潘天寿的心里深处,尽管崇尚秦汉印章的高古之美,但他最为心仪的还是继古以创新,并非拘泥于古法、受制于人:“白文宜粗,朱文宜细,此为一般通论,便利于初学者耳。

然汉白文印有极细者,秦朱文印有极粗者,信手拈来即臻妙诣。原书画与治印诸学,均在无法而无处无法耳。"无法并非真正的无法,而是在古法基础上的涅磐,由技进道,在熟谙古代技法的基础上,上升到随心所欲而不逾矩的更高境界,如此便“无处无法"耳。

通过上面论述,可以清晰地看出潘天寿在印宗秦汉思想的统领之下,在印章学习的方法论上亦有精深的理解与体悟,对于后来者应有很好的启迪。潘先生的这种高妙理论,在下面这段话中可以很清楚地看出来:“印章上所用之文字,以篆书为主,亦间隶楷,故冶印学者,须先攻文字之学与夫篆隶楷草之书写。

其次须研习分朱布白与字体纵横交错之配置。其三须熟习切勒锤凿之功能,如庖丁解牛,游刃有余、无所滞碍。其四须得印面上气势之迂回,神情之朴茂,风格之高华等。与书法、绘画之原理原则全同,与诗之意趣,亦互相会通也。"

三、书法篆刻思想成因剖析

1、学习魏碑受到书法教育和时代风气影响

近现代书法史如果从1840年开始,则正是碑学的高潮期,这期间及此后何绍基、杨沂孙、赵之谦、桂馥、杨守敬等都以碑学的创作与理论活跃于书坛。在此后又出现了诸如吴昌硕、康有为等碑学大师,他们书法艺术上的成就主要在民国期间,是清代碑学的正常延续。

民国时期的书法是中国古代书法史的自然延展,同时成为古代书法走向现当代书法的转折点。民国初期的一些文人志士、社会名流由于深受传统文化的熏陶,他们都能够积极地弘扬书法艺术。

他们为名胜古迹、报刊杂志的题字,或者来往信札等,时刻离不开书法,这些在客观上对书法的广泛传播起到了积极的作用。新文化运动虽然没有讨论书法的专题内容,但是作为新文化运动的主将胡适、鲁迅也曾著文对文字与书写进行论述。

同时在三十年代前期林语堂对书法则有更深入的论述:“书法提供给了中国人民以基本的美学……如不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国的艺术……在书法上,也许只有在书法上,我们才能够看到中国人艺术心灵的极致。

"这些文化名流对书法的认识,无疑对当时的艺术界、书法界会产生深远的影响。辛亥革命后,私塾以及官办和民办的小学,均教授书法课,书法教育在日常的教育中得以延续。

民国时期的书法承清末碑学余绪,南北兼收,碑帖互用,走上了自觉的发展阶段。章草书法此时也再放光彩。碑学虽已失去了它独特的地位,帖学在睽违了近两世纪后开始复苏。但是碑学仍然成为此时书法创作的主流。

书家创作碑体书法时注重体现出雄大、刚健的特征。另外民国时期的书法受乾、嘉时期训诂、考据之风的影响,在重碑学的同时,也重金石。吴昌硕,康有为,加上“卑视晋唐格辙"的郑孝胥,碑帖并重的李瑞清,纳碑入草的于右任,可以称为民国五个书法大流派,弟子众多,影响广泛。

受时代风气影响,生性柔弱的女性书家也写碑,崇尚金石碑刻的厚重、雄大成为这一时期书法风格的主流,民国时期可堪为著名书家的如萧娴、游寿、张广仁、陈励修等女性的书法作品,均体现出了这一总体特征。

生于清末长于民国的潘天寿,自然离不开这种时代风气的深刻影响。1910年春天,潘天寿进入县城的正学小学读书,开始接受西式学校教育。他买了《瘗鹤铭》和《玄秘塔》,朝夕临摹,爱不释手,从此开始了他的书法篆刻艺术之路。清末民国时期的书法气候,一是潘天寿喜爱上书法与金石,二是对他今后的碑学观念产生不可忽视的影响。

2、师学渊源

刘江说潘天寿“他的印,早年受吴昌硕影响,后取法汉印、古玺与浙皖诸家。"潘天寿的印章创作虽然受到过吴昌硕的影响,但那是后来之事;而最早年的时候,他的印章观念与创作,包括他的书法理念与创作,均是受到他在浙江省第一师范时候的两个老师李叔同、经亨颐的深刻教诲与培养,其中影响最大的是李叔同。

1915年秋,他说服父亲,考取了浙江省第一师范。而8年之后的1923年,27岁的潘天寿来到上海,才见到了心仪已久的海派大师吴昌硕,当时吴昌硕已80高龄。潘天寿在进入浙江一师学习以前便喜欢治印,入学以后参加金石团体寄社的活动,由老师经子渊、李叔同担任指导,据潘天寿晚年向刘江口述,老师们要求大家以汉印为宗,多临习汉印,“后来见到老师与高班同学刻的印章,都是较规矩的汉印一路,于是也就开始专心临摹汉印了。

"1918年,李叔同剃度出家,潘天寿也想追随李师而去,但李叔同师规劝他实现心中的理想。直至潘天寿晚年,李师的一副对联“戒是无上菩提本,佛为一切智慧灯"仍悬挂在他的书房,可见他对李叔同的怀念和尊敬。

李叔同学习书法的时候,适碑版之学兴起未久,加上康有为等对碑学的竭力倡导宣扬,遂使性好新生事物的李叔同,很快将注意力转向了开张雄健的碑碣书法。他遍临了《石鼓文》、《张猛龙碑》和《龙门二十品》等多种碑拓。经亨颐的书法,自成一体,大体上以魏碑之骨格,尤得力于《爨宝子》,参以颜真卿之体貌,故凝重而厚朴,与其人品殊为吻合。

1914年,李叔同在浙江省立第一师范学校组织了金石篆刻研究会,名为“乐石社",被推为社长。

当时浙江一师的师生中会篆刻的人很多,校长经亨颐、教员夏尊都是篆刻好手。后来他将出家,把生前收藏的印章都赠送给了西泠印社。经亨颐是西泠印社早期社员,其篆刻以汉印为主。潘天寿在篆刻上固然有受缶翁影响之处,但他的确是能不沾染缶翁习气的弟子之一,除个人性格因素外,这更要归功于经子渊、李叔同给予的正统教育。

请看这枚白文“潘天寿印",就很得吴昌硕的风神,但他显然又表现出自我风格。潘天寿的篆刻越到晚年越发淳厚,这在缶庐弟子中也是很难得的,如“止止室"等。

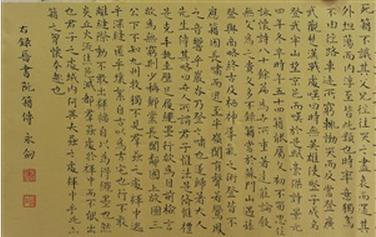

在老师的影响下,篆刻上潘天寿确立了印宗秦汉的审美思想;而他最初的书法临习与后来的创作实践,均以碑学为旨归,后又出入黄道周、倪元璐、沈寐叟诸家。“书法自甲骨文、金文、石鼓、二爨、史孝山、锺繇,以至明黄道周、倪元璐,近人沈寐叟等,靡不穷究,四体兼精,自成豪迈朴茂之风格。

"马国权之语甚是。刘江云:“青年时期,楷书学习过《玄秘塔》、《瘗鹤铭》、钟繇、颜真卿和《爨宝子》等,隶书先后学习过《礼器》、《张迁》、《褒斜道》、《莱子侯》诸刻石以及秦诏版等,篆书先后临写过《三公山》、汉碑额篆、甲骨文及钟鼎彝器铭文等拓本,行草书则多从晋唐法帖入手,中年以后则醉心于黄石斋、倪元璐等,总的来说,他四体书皆善,但平生写得最多的还是篆隶与行草。

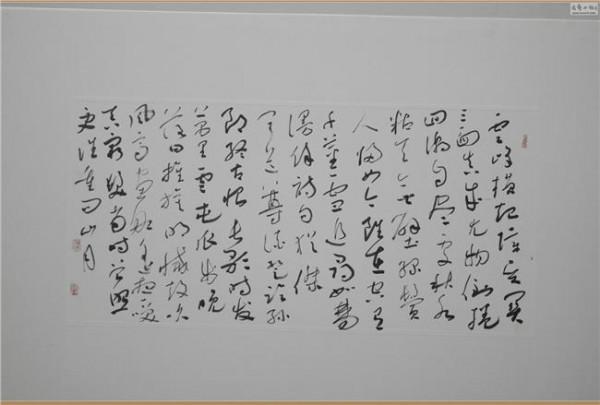

"其中“行草书则多从晋唐法帖入手"一语,似乎显得突兀,值得商榷。其行草显然属于碑草一系,但又善于学习借鉴明人书法,故很有自己的特点,正如沙孟海所说的那样:“从结体、行款到整幅布局,惨淡经营,成竹在胸;挥洒纵横,气势磅礴,富有节奏感,可说独步一时。

"但总体上来说,无论是从师学渊源,还是从后来的创作实践,尤其极喜创作篆隶的事实来看,潘天寿是不折不扣的碑学主张的传承者与实践者,此点毋庸置疑。

大概而言,潘天寿的隶书写得最好,恐怕这是他为何非常喜欢、非常多地用隶书在画上题款的重要原因,这与同时期的其他画家很不相同。而他教授学生习书写碑,可以先写汉碑隶书,大约正是埋藏在他心底的钟爱隶书的情结所导致的审美心理的自然流露。

另外,老师的人格魅力对潘天寿的艺术价值观亦有重要影响。“吾师弘一法师云:‘应使文艺以人传,不可人以文艺。’可与《唐书》‘人能宏道,非道宏人’一语相印证。"上文所引的“品格高,落墨自超"等审美思想,显然是与导师的教导密切相关。

3、与绘画思想的共通

潘天寿认为“书画同源",这一观点是他的许多书法篆刻思想与他的绘画观念是极为一致的。比如他认为“作画要写不要画,与书法同",用一“写"字,把书画两者紧密联系起来,同时也是对文人画思想的绝佳演绎。潘天寿重视绘画传统:“ 画事除‘外师造化、中得心源’外,还需上法古人,方不遗前人已发之秘。

"追求绘画的境界:“中国画以意境、气韵、格调为最高境地。"诉求人格魅力:“画格,即人格之投影。故传云:士先器识而后文艺。

"“古之画人,好养清高旷达之气,为求心境之静远澄澈,精神之自由独立,而弃绝权势利禄之累,啸傲空山野水之间,以全其人格也。"“艺术品,为作者全人格之反映。无特殊之天才,高尚之品格,深湛之学问,广远之见闻,刻苦之经验,决难得有不凡之贡献。

故画人满街走,而特殊作者,百数十年中,每仅几人而已。"提倡创新:“凡事有常必有变:常,承也;变,革也。承易而革难。然常从非常来,变从有常起;非一朝一夕偶然得之。

故历代出人头地之画家,每寥若晨星耳。"这些画学思想在他的书法篆刻观念当中均有所体现,可见他的绘画审美理念,虽不好说就是他的书法篆刻思想的渊薮,因为很难说是谁影响了谁,但至少是一大联系和关节之所在,它们水乳交融,共同植根于潘天寿艺术思维的最深处,一起构筑起潘天寿艺术思想的大厦,共同支配着他一生的艺术创作。

作者为暨南大学艺术学院副教授)

责任编辑:任军伟

注释:

①王靖宪《潘天寿的艺术思想及其创作》,见《文艺研究》1980年第3期。

②沙孟海《风骨潘天寿—潘天寿的书法》,《新美术》1981年第1期。

③④⑥⑧⑩ 潘天寿《诗与画的关系》,见潘公凯编《潘天寿谈艺录》,浙江人民美术出版社1997年3月版。

⑤潘公凯编《潘天寿谈艺录》,浙江人民美术出版社1997年3月版。

⑦⑨ 潘天寿《听天阁画谈随笔》,上海人民美术出版社1980年版。

马国权《近代印人传—潘天寿》,上海书画出版社1998年版。

张茂荣《潘天寿先生谈篆刻的信》,《书法研究》第3期。