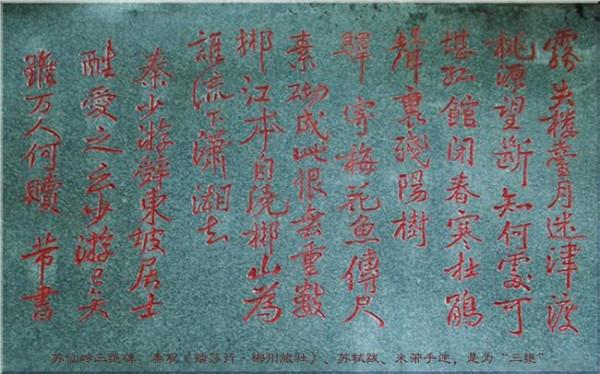

踏莎行秦观 谈秦观的《踏莎行·郴州旅舍》

秦观,字少游,一字太虚,号淮海居士,北宋著名词人。秦观一生仕途不顺,他能中进士,很大程度上是沾了老师苏轼的光。后授官为太学博士(国立大学的教官),兼国史院编修,与黄庭坚、晁补之、张耒等人诗文酬唱,情意深厚,因此,并为“苏门四学士”之一。

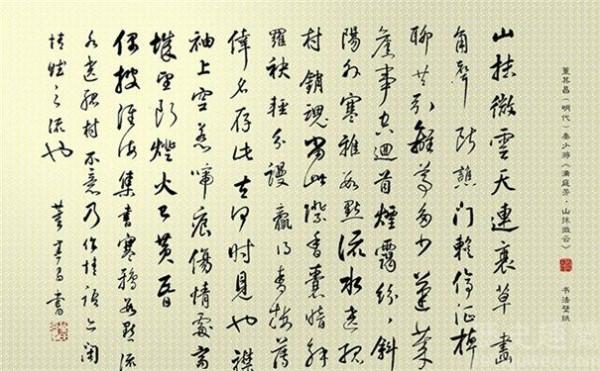

实际上,秦观和苏轼相当于亦师亦友的关系,苏轼对秦观极为推重,有时则不免于“爱之深,责之切”:苏轼曾当面指责其蹈袭柳永词风,并以“山抹微云秦学士,露花倒影柳屯田”的评价加以戏谑(见《历代诗余》引《高斋诗话》)。

这是一个很有趣的现象。柳永词在当时影响甚广,据说“凡井水饮处,皆能歌柳词”,然而,正因为凡夫俗子皆能歌唱,在正统的文人士大夫眼里,柳词有“格调不高”的问题。故苏轼一直致力于词的诗化,努力提高其境界和品位,但每词成,总是问问身边的幕客“我词比柳七如何”,这说明,伟大如苏轼,也时时受到前辈作家无形的压力。

我们现在评价苏词的诗化,总是推举甚高,但是,苏词在宋代始终影响有限,当时及此后的名家们认可的还是其弟子秦观的词,认为其词“专主情致”(李清照语)、“情韵兼胜”(蔡伯世语)。

“艰难困苦,玉汝于成”,磨难往往是一笔不可多得的财富。秦观的老师苏轼曾在晚年总结自己的创作成就时说:“问汝平生功业,黄州惠州儋州。

”三次的贬谪经历,反而成就了苏轼。秦观亦如是。早年的仕途坎坷,中年以后因党争的牵连而四处流落,秦观一直是一个孤独的旅客。我们看其在贬谪郴州时所写的名篇《踏莎行·郴州旅舍》,以为印证:

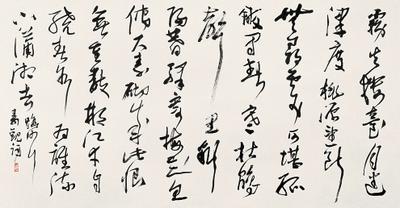

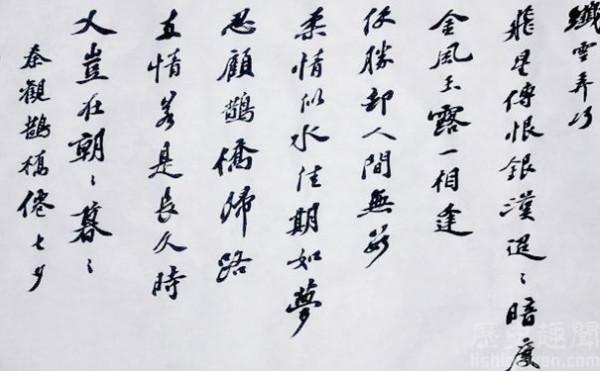

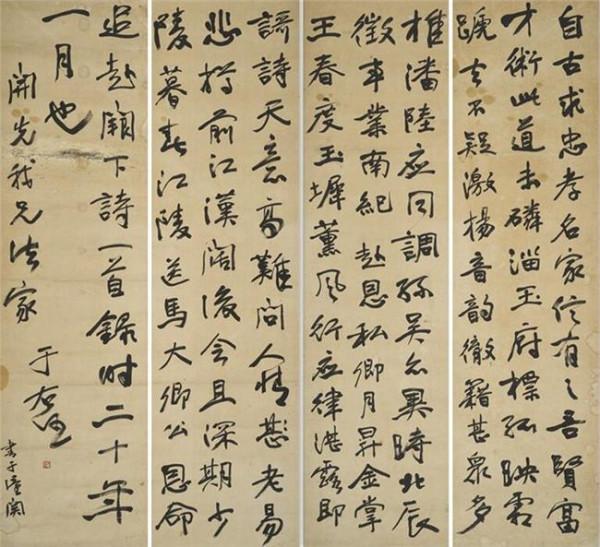

雾失楼台,月迷津渡。桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。驿寄梅花,鱼传尺素。砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。

整首词虚实相生,情深意真,充分体现了秦观词“清丽深婉”的特点。词分上下两片。上片写景,虚虚实实、虚实相生,虚实之间过渡自然,绝无雕琢痕迹。“雾失”“月迷”两句,似写实景,描摹出一片雾气氤氲、月色朦胧的画面。

但又有所喻指和象征意味。“失”“迷”二字,表面上是写在天气阴晦大雾遮天情况下隐约朦胧的视觉效应,而联系秦观此时因党争被贬谪的艰苦处境,又似在喻指当时政治氛围不明朗的情况下普通小吏暗淡的政治前途。“桃源”句用典:传说东汉时,剡县刘晨、阮肇共入天台山取谷皮,迷不得返,便攀登上山,吃了几只桃子。

出一大溪,遇见二位女子,资质妙绝,相邀还家,设宴款待。有群女至,各持三五桃子,笑而言:“贺汝婿来。”居十日求归。

既出,亲旧零落,邑屋改异,无复相识。问讯得七世孙。至晋太元八年,忽复去,不知何所(见《幽明录》)。喻指虽欲隐居求仙亦不可得的现实处境。曾有学者讲“愿意生活在宋朝”,大概只是企慕其文人待遇之丰厚,却未曾设想其党争倾轧之酷烈。

北宋的政治,因王安石变法而分为新旧两党,两派交替上台,对政敌则极尽打击报复之能事。秦观的老师苏轼属于旧党中的温和派,因此处境尴尬,既不为新党所容,又不被旧党所喜。因此苏轼往往自请外放,以全身远祸。

然而文人总有议论时政的毛病,苏轼终于被御史台的官员们弹劾,这就是有名的“乌台诗案”。据说苏轼最终被外放黄州团练副使的诏书一出,苏轼一家片刻不敢耽搁,年都没敢过就往贬所去了。为什么?还是怕言官的弹劾。

秦观当时也是处于监视居住的状态,所以隐居求仙什么的种种想法也只能是想想而已。仙境无法企及,只好面对现实中的孤馆、春寒、杜鹃声与斜阳暮,本就孤苦哀愁,又适处如此凄寒苦迫的环境,又怎能直面!

因此,以“可堪”二字领起。上片结尾二句,意象繁复而不觉其杂,层次递进之故。杜鹃又名杜宇,传说为古蜀地君主魂魄所化,月明星稀时绕树哀鸣,其声似言“不如归去”,为古诗词常用典,状凄惨哀绝情景,李白有句“杜鹃啼血猿哀鸣”。

下片抒情,哀愁之意愈转愈深,终至于无法收拾的地步。“驿寄梅花”,以远离江南故乡的范晔自比,“鱼传尺素”则语出《古诗》。朋友的书信慰藉,非但未能舒缓秦观的惆怅意绪,反而更使其自伤自怜,精神更趋于“自闭”。

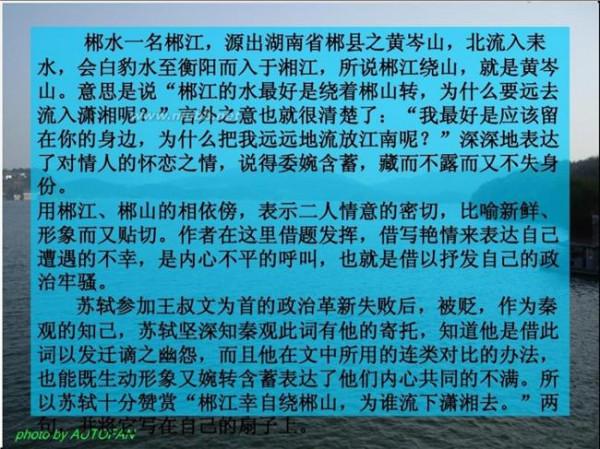

“砌”字极传神,化虚为实,胸中的郁结仿佛变化为现实中的块垒,把自己层层包围,这是何等压抑的表现!煞尾则跳出眼前实景,用“俯视苍穹”的角度发为无理之问:郴江本应围绕郴山而流,奈何弃之不顾,自出潇湘呢?人在困苦的环境中最希望得到的是亲友的慰藉,最能减轻痛苦的情感是对家乡的眷恋,然而,在秦观眼里,自己只不过是故乡的弃儿,是天地间孤独的旅客,孤独凄绝的情感体验也因此而至极点。

古人说,秦观此词,化凄凉而至凄厉,道理或许在此。

综览秦观一生,困苦时多,得意时少,而在艰难的时世中,始终笃志而行,不曾易心变节。内心郁结发而为词,每每脍炙人口,启人省思,如其“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”的名句,不知感动了历代多少读者。人生恰似一场未知的旅行,我们如果不能效子瞻的“何妨吟啸且徐行”的那份旷达洒脱,则不如像秦观一样,做一个坚守自己的内心、忠实于自己情感的人。