我们何以要批评杨绛

北京《人民日报》和上海《文汇报》同一天(1998年5月14日)刊出杨绛《吴宓先生与钱锺书》,我们又在5月26日天津《今晚报》、6月号北京《读书》月刊、7月号长沙《书屋》双月刊上熟睹,照例海外也不能不有。鉴于杨文净是想象揣摩之词,我们便合作一篇指正文章,发表在6月17日的《中华读书报》上。原文甚长,编辑作了删改。文章依照杨文的顺序,逐条作史实辨证。所以,这篇史学考证文字,只在搞清史实,并非要评论钱吴关系,因为李洪岩著的《钱锺书与近代学人》(百花文艺,1998)有《钱锺书与吴宓》的专章,已经对他们的生平交往及学术异同全面考论过了。 我们对杨文都作了哪些史实校正呢?这里仅举两个例子,以见一斑。例子一 吴宓有个情人,叫毛彦文;杨文说,钱锺书在一篇评论温源宁《不够知己》的英文书评第二稿里(实际是评吴宓人品诗品的学术论文),“自出心裁”,给这位大美人起了个英文雅号“super-annuatedCoquette”。

其实,这个调侃的英文俏皮话(“卖弄风情的徐娘”)钱先生在一封评论《吴宓诗集》的英文信中早就说过,当时就公开发表了。“superannuatedcoquette”(钱氏原文不作“super-annuatedCoquette”)也不是毛的“雅号”,而是指毛彦文一类人而说,正如另一句“scatter-brainedflappers”是指比吴宓小二十多岁的高棣华们而言。这两个辞儿,刚好等于《围城》中所说的“黄毛丫头,半老徐娘”;二者偶丽,才算得俏皮。

而且,《吴宓日记》1931年6月18日就记自己热恋的美国人H说毛彦文“似一coquette”,可见,这个词不能说是钱的“自出心裁”,因为别人也说过嘛。例子二 十九年前,1979年8月4日的台湾《联合报》上,刊载一篇周榆瑞的文章,叫做《也谈费孝通和钱锺书》,后来收入天一出版社1985年印行的《钱锺书传记资料》。文章中有这样一一段话: 记得一次陈福田师对我若有所憾地说:“在清华,我们都希望钱锺书进入研究院继续研究英国文学,为我们新成立的西洋文学研究所增加几分光采。可是他一口拒绝了,他对人家说:‘整个清华,没有一个教授有资格充当钱某人的导师!

’这话未免有点过分了。”吴雨僧师对于钱锺书之拒绝进入清华研究院却没有不高兴,他说:“学问和学位的修取是两回事。以钱锺书的才质,他根本不需要硕士学位。当然,他还年轻,瞧不起清华现有的西洋文学教授也未尝不可。”……但是,他的一句名言却在西南联大新校舍的氛围中留下了馀响。据外文系同事李赋宁兄说:“钱锺书在临走前公开说:‘西南联大的外文系根本不行;叶公超太懒,吴宓太笨,陈福田太俗。’这种话实在太伤感情了。”随后的两三年中,时常有人复述这句伤感情的话。 这段话,不少钱锺书传记著作作了引用。对此,杨绛先生数数年后感到非常生气,在文章中愤愤写道: 现在却流传着一则谣言,说钱锺书离开西南联大时公开说:“西南联大的外文系根本不行;叶公超太懒,吴宓太笨,陈福田太俗。

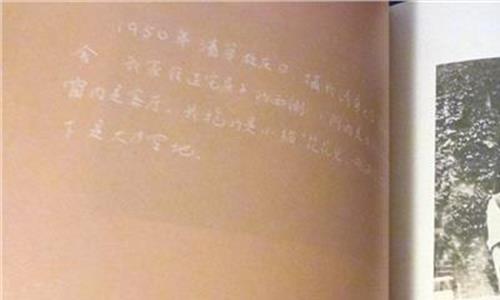

”自命“钱学专家”的某某等把这话一传再传。谎言传得愈广,愈显得真实。众口一词,还能是假吗?据传,以上这一段话,是根据周榆瑞的某一篇文章。又据传,周榆瑞是根据“外文系同事李赋宁兄”的话。周榆瑞去世已十多年了,可是李赋宁先生还健在啊。他曾是钱锺书的学生。我就问他了。他得知这话很气愤。他说:“想不到有人居然会这样损害我的几位恩师。”他也很委屈,因为受了冤枉。他郑重声明:“我从未听见钱锺书先生说‘叶公超太懒,陈福田太俗,吴宓太笨’或类似的话。我也从未说过我曾听见钱先生这样说。我也不相信钱先生会说这样的话。”他本想登报声明,可是对谁声明、找谁申辩呢?他就亲笔写下他的“郑重声明”,交我保存。

我就在这里为他声明一下。高明的读者,看到这类“传记”,可以举一反三。 我们在文章中指出:这是杨绛第二次公开勇敢地站出来为钱锺书辟谣正名。首次是在人鬼真假是非都颠倒过来的年代。她那时所采用的手段还没过时,大可取法:一是断定“这语气就不像”,二是“提供一切线索请实地调查”。根据杨绛的这个“考据”原则,经过“调查”,我们觉得,钱锺书肯定说过“吴宓太笨”那些话。 拙文写道,好臧否人物是钱锺书的天性--狂,他自己就承认“当年狂态”(《槐聚诗存》55页)。杨绛说得对极了:“父亲因他爱胡说乱道,为他改字默存,叫他少说话的意思……不过他痴气盎然的胡说乱道,常使他不哲不良--假使淘气也可算不良,默存这个号显然没有起克制作用。

”(《杨绛作品集》140页)我们瞧“这语气”(way orways)就满像;“稍解文词风格者到眼即辨,无俟考据,亦不屑刺讯”(《管锥编》1097页)。杨绛用心良苦,不辞手劳口瘁,使人签字画押立“郑重声明”。“当事人”固可以否认六十年前的所作为所见闻,信誓旦旦,体性风格亦自不虚,章章可识。但是,十九年前钱氏夫妇没有看到周文吗?怎么不辟谣?如今杨绛也完全可以将此事向钱锺书本人证伪,用不着单单质“问”李赋宁。钱锺书在西南联大半年多,颇遭叶公超等忌嫉,很不得意,自行离职,也不跟学校打招呼。一年后陈福田就反对聘任他。怨愤之下,遂吐真言,不亦宜乎?杨绛策划并主编《钱锺书集》,四处登广告,向全世界徵集钱先生信札批识等等所有全部字纸和图片,保不定里面就有真凭实据呢。

平心讲,那些话并非“损害”或“太伤感情”,而是得自事实的结论。只要看《围城》里的三闾大学,哪一尊人物不是“无毛两足动物”?翻翻半部《吴宓日记》,又岂止什么“懒笨俗”!杨绛这篇文章不也说吴宓“傻得可爱”、“老实得可欺”?低钱锺书一级的季羡林也老实不客气地看不上清华外语系。当然也不妨解释成一时取快的谐戏之言。理由是凑趣的东西,最肯与人方便。又按谁“自命‘钱学专家’”?在一篇书评中,我们怒诃《钱锺书散文》编者的谄佞,转述她的称谓耳。“高明的读者可以举一反三”,虚晃一枪耳。

到如今,我们依然确信,钱先生确实说过“吴宓太笨”云云。因为,那话是大实话,“言公”,用不着“捕风捉影、发秘探幽”,再随便翻翻《吴宓日记》吧。《吴宓日记》的问世,使我们得以真确地认知吴宓的人品和学问。 1927年10月31日:“自觉(一)我犹未免为乡人也。其识见之偏狭,行事之朴陋,虽自诩真诚,而常为通人如寅恪等所笑。(二)我腹空空,毫无实学,而绝少真获。既不通西国古今文字,又少读中国书籍。(三)我之所思所行劳精疲神者,皆无益事,皆不可告人之事。”1928年9月17日:“宓行事虽愚痴,有损一己之声名格调,而不能自止。南游归来,精神反苦,不能专心作文读书,如之何哉?”1929年1月28日:“父谕所言(19日‘个人愚迷’云云),不能谓为太刻。

独宓之赤诚热心,真世间至愚憨而至可怜之人矣。”1929年4月29日:“宓行事固多痴愚悖谬。”1929年11月11日:“诚如潘伯鹰言,宓为愚不可及矣!”1929年9月25日记意中人毛彦文“不过相信宓为一愚人而已”。再瞧1937年6月29日:“陈福田处心积虑,为日已久,且收取系中诸少壮教授之欢心,以推倒王文显,且排宓。人徒知清华风物生活之美适,岂知其政争与倾轧耶!” 这还不叫“笨”?还不叫“俗”?怎么就“伤害了钱老和吴宓诸先生”?不知其人,不论其世,光会偏执蔽固地为尊者讳,那才叫“误导读者”。就在几天前,钱先生在山西大学的同学好友常风先生对人说:那句“名言”是钱先生说的,钱先生甚至在学术上批评他父亲,说这样的话有什么奇怪呢?何况这话又没有说错。

反响之一 拙文就是讲这类具体史实,纯属学术考辨,实在没什么可惊天地泣鬼神的。出乎意料,文章发表后,竟引起很大反响。 云中君在1998年7月3日南京《服务导报》上开出双行大题目:“一起级别最高的文坛公案 学者指称杨绛《吴宓先生与钱锺书》堪疑”。接着,《羊城晚报》7月15日、《文学报》7月16日、《重庆晚报》8月4日、《作家文摘》8月5日等纷纷予以转载。 作为个中人,我们认为云中君的文章还是公正客观的,说话也在行。如他说:“钱锺书先生能够在《吴宓日记》中作序,并有歉意,从传统观念上讲是分内之事。

”又说:“(钱氏)虽然语涉尖刻,但都是三四十年代文化人之间的正常现象,说明当时文人更少顾忌。”知人论世,可谓“知言”。但有几处他弄误会了。 首先,我们作的是考证文字,目的纯正,是考信证伪;如果有批评(或称骂),对象也不是钱锺书先生,不是吴宓,而是创作《吴宓先生与钱锺书》的杨绛女士。当然在考论中,据实揭示吴宓的褊浅、冥顽、多猜疑、易躁怒、反复无常,说批评吴宓也行。同时公正评价钱锺书,证明钱先生对吴宓其人其诗的品评没有任何过错或罪过。 其次,杨绛是钱先生的妻子,但她并不代表钱先生,俩人性格不同,思想迥异。譬如杨绛以“杂忆与杂写”闻名,而钱先生极端讨厌“自传与回忆录”。

云中君文中说“杨绛(代表钱锺书)受到的最严厉、最不客气的公开批评”,那是“大多数的错误”或“历史的误会”。 与之相关,云中君的另一结论:“从了解当事人的角度,最有权威的是杨绛”,我们也得说“唯唯否否不然”。第一,杨绛原文明说她当时“身体不适”,“对他(钱锺书)那两篇稿子不感兴趣,只粗粗地看看”,“我实在是对他没有关心”。是的,杨绛那时“有身”,只恐怕连“粗粗地看看”都没有,“那两字的雅号”保不准是从吴宓小女“摘示”的一节吴宓日记上瞅来的呢。何以言之?一来正如她自己说过的,“我健忘症与年俱增,书随读随忘”;二来杨文把论吴宓人品诗品的学术论文(“Mr.WuMi & HisPoetry”)猜成是评温源宁《不够知己》的英文书评第二稿。

第二,钱先生臧否“吴宓太笨”云云时,杨绛远在上海,并不在现场,怎么能“了解”当事人的一言一动? 不过,照我们看,杨绛完全“了解”或知道钱先生必定说过那话,然而,却在口头流传六十年、文字记载二十年后,才挺身“辟谣”,想是因情迁景异,自以为那话有损于钱锺书形象,又可借机报复挑她毛病的“钱学专家”。下意识当然自觉并自恃望重名高,不难以一手掩天下耳目。对此,“高明的读者”,倒确实“可以举一反三”。 按理说,杨女士作为钱先生的妻子,在对钱锺书性格等方面的感受上,是“最有资格”或“权威”的。而杨绛正是过分或完全凭仗这优越性,自以为说什么是什么,把历史文献和文章风格全抛脑后,用稗官笔法创造了一系列“神话”。

甚至于对她不了解的事情(如结识钱锺书之前或她不在现场时发生的事情),也摆权威的架子。 譬如,她在《记钱锺书与围城》中称:“锺书周岁‘抓周’,抓了一本书,因此取名‘锺书’。”实际上,据钱基博《堠山钱氏丹桂堂家谱》,钱氏自曾祖钱维桢以下,以“福、基、锺、汝、昌”排辈。可见,“锺”为谱名。所以,钱福炜的长孙钱锺唐,生于光绪二十年,已经用了“锺”字,先天已定,初无待乎“抓周”而后命名也。钱锺书叔叔钱基厚的《孙庵年谱》(1943;亦见《钱锺书评论》卷一)则记载:“宣统二年十月二十日申时,侄锺书生,叔兄出也。适有人遗父以《常州先哲丛书》者,故为命名曰锺书,小字阿先。

以伯兄无子,奉父命,由伯兄夫妇携室乳养。”明言“锺书”名为祖父所命;李洪岩《钱锺书生平与学术》亦言:“按中国一般传统,只有祖父才有资格为长孙取名,父辈不能僭越。”类似这样的史实错讹,杨绛书中是很多的。读者不应忘记,杨绛是编故事的圣手女秀才──天生的小说家。 至于李赋宁(“外语界泰斗”之封,怕李自己要谦让未遑罢)尴尬狼狈,我们对他格外同情怜悯。在师母的逼“问”下,他只有赌天发誓的分呀!同时他会想,反正记录者早死了,历史见证人就剩我了,查无实据,没准能蒙过世人呢。 我们觉得,对“谣言是否属实”(这句话略有语病。用哲学家褚慎明的句型说:你没证实过,怎会先定性为“谣言”呢?“谣言”还用“属实”吗?)“最有发言权的”不是李赋宁,更不是不是杨绛,而是钱锺书本人。

大家知道,钱锺***忆力惊人,是否说过此话,他应该知道。而此话见诸公共文献二十年,他也不能不知道,但他从没有对此作过什么“辟谣”。而杨绛作为他的夫人,不向第一当事人钱锺书询问,却拐弯去问李赋宁,也可见她的霸道和无理了。反响之二 如果说拙文的反响之一是引起了新闻界的注意外,那反响之二,则是引来了两篇无理取闹的文章:一篇是署名沙子的《“钱学”与“抢钱”》(广州《新快报》1998年8月8日),一篇是署名王泉根的《也谈吴宓先生与钱锺书》(《中华读书报》7月15日)。这两篇文章的共同特点,是不懂装懂,胡搅蛮缠,而中心意思,则是一点,即我们不该给杨文挑错,要“息事宁人”。

这就使人不解:怎么就不能给杨文挑错?难道一挑错,杨绛先生的人格文品就降低减价啦? 说到挑错,其实,我们老早就给钱先生挑过。如果您手头恰好有一部《管锥编》,那不妨翻看一下序文及其《增订》,看上面是否有“范君旭仑是正一百余处”和“范君旭仑曰”字样。那么,是否可以据此说我们比钱先生高明呢?钱著让人挑出了毛病,是否就有损他老人家的形象了呢?但凡一个精神正常的人,都不难准确回答。 对学术指正,钱先生向来都是很高兴的。沙子《“钱学”与“抢钱”》,也曾引用钱先生“私函未发表文字”:“隔靴抓痒赞何益,入木三分骂亦精”。这样的道理,钱先生在著作中作过深刻论述。

所以,我们觉得,对实事求是的指正文章(特别是出于晚辈之手),杨绛先生想必像钱老一样,会欢迎喜欢的。杨老这样的社会知名大人物,难道连这点雅量都没有? 其实,我们与杨绛女士是有“交往交情”的,对她也是有所了解的。假如您对杨绛先生恰好也了解一二,那一定知道有一本叫做《老圃遗文辑》的书(长江文艺,1993)。杨先生在前言中说:“范君旭仑把所找到的多年旧《申报》逐日检看,找出大量署名老圃的《时评》、《常评》以及《东方杂志》上的一篇长文,都设法复制下来。他出于爱好,尽心尽力,把放大镜照着,手抄了他所收集到的全部《常评》和部分《时评》,并加上新式标点。他把复制件连同手抄稿,托人带给我。”在《杨绛作品集》里,作者还欣幸地记载:“我的朋友们发现了大量署名老圃的文章。

”所以,照杨先生对我们的了解,一定知道拙文只是想澄清史实,并非要让她丢丑露乖;再说了,大不了一篇学术文章,哪能有那样大的社会力量? 老实说,除了《吴宓先生与钱锺书》之外,对杨老其他作品中的史实错误,我们已在将完成的专著《钱锺书与吴宓》里,予以订正。但我们总觉得,这无碍杨老形象,更不会减损人们对她的尊重。求真求是,直言直指,是科学精神和方法,是对杨绛先生的真尊敬与真爱护。假如明知杨老有失误却不说,反而想方设法加以掩盖讳饰,挤眉弄眼当佞臣(snob),那才是对杨老的大不敬,难道会是什么“钱学之幸”? 读钱迷钱的人,想必都知道《管锥编》中透辟论述过“文德(der Mut derWahrheit)”。

对于“寡闻匿陋而架空为高,成见恐破而诡辩护前,阿世讹众而曲学违心,巧偷豪夺,粗作大卖,弄虚造伪”等丑行,钱老向来是诃斥不稍逭的。我们不该向钱老学习吗? 现在的问题是,拙文发表后,钱先生没说什么,杨绛女士也没说什么,倒是王泉根、沙子这两个对钱杨二位莫名其器的人出来发话了。王泉根甚至说,我们所掌握的文献资料“不值一驳”,“即使果真‘证据确凿’那又怎样?”这就纯属不讲道理了。因为,不管我们掌握的文献资料是否确凿,他都一律不相信,那岂不成了泼皮耍无赖? 尽管如此,我们还是耐着性子作了一篇《再评〈吴宓先生与钱锺书〉》,刊登在7月23日《特区时报·百科周刊》,据实指出了王文的常识及逻辑错误(包括读不懂钱诗等)。

沙子则自居杨绛亲信,作护钱斗士状,责令我们“据实来写钱老的今昔”,实在亦令人吃惊:难道人家没“据实”吗?假如俺们不尽不实,那你为什么不拿出些反证来“实”一下呢? 批评我们欢迎,但是,照常识,你要批驳拙文,就应该举出反证;可是现在呢,没有。沙子拿不出任何证辞,知道驳不倒我们,便转移话题,蛮缠胡搅,编派我们为侵掠著作权的积犯(畅销书《交锋》就曾受到辩方的如是控告,技止乎此,大可嗤悯),拐弯抹角地袭击,甚至气势汹汹地叫骂。学者的学术研究,怎么弄成了杂文家手里玩的飞刀?有本事“拿证据来”! 实事求是,秉笔直书,是中国史家的优良传统。钱先生喜欢的唐代史学家刘知几说过:“邪曲者,人之所贱,而小人之道也;正直者,人之所贵,而君子之德也。”钱先生也痛言畅论,求道治学,都须有德,应该有面对真理的勇气。作为专业史学工作者,实事求是,秉笔直书,是分内事,理应倡导,理应彰扬。大家该做一个正直而聪敏的君子才是。